des voies nouvelles de prise en charge des

!0&ß&ORMATION

ESßJOURNmESßD´mTUDE

0!2)3ßßßß

Bonjour. Je remercie les organisateurs de m’avoir invitée

pour vous parler d’un sujet qui me tient à cœur et qui

résulte d’une longue réflexion que nous menons avec

un groupe de travail qui a déjà mis en place des séminaires à

la Salpêtrière et à Necker, sur un sujet un peu difficile et par-

fois controversé. C’est un travail de clinicienne concernée par

des questions pratiques qui se cache derrière ce titre un peu

ambitieux.

Tout d’abord, je remercie infiniment Mme Barthélémy et Mme

Mazeau d’avoir avancé le travail ce matin, car ce que je vais vous

dire est en droite ligne avec ce qu’elles ont déjà énoncé.

Michèle Mazeau disait : « Les apports des neurosciences nous ont

amené tellement de connaissances, notamment dans le domaine

de la cognition sociale, que nous devons reconsidérer nos appro-

ches cliniques ». Ces apports font que les modèles que nous

avons appris s’avèrent insuffisants. Si leur validité scientifique

est prouvée, comment passe-t-on d’une dimension neuroscien-

tifique à l’application clinique ? Il existe un fossé important

entre la théorie et la clinique, qui nous pousse à changer de

paradigmes.

Actuellement, nous travaillons essentiellement en référence à des

modèles tridimensionnels de nos interventions, notamment

thérapeutiques. Le modèle psychanalytique postule un équipe-

ment neurobiologique invariant des enfants ou des personnes

dont on s’occupe. Au sommet du triangle, il y a l’enfant avec

son comportement, ses modalités d’attachement, ses représen-

tations ; de l’autre côté, il y a les parents, avec leurs représenta-

tions de leur enfant ; enfin la troisième dimension concerne les

interactions entre l’enfant et les parents. On pourrait reproduire

le même triangle avec les systèmes cognitivo-comportementalistes,

mais c’est la dimension intrapsychique qui y est invariante. Vous

avez toujours l’enfant avec son comportement, son tempérament

et ses symptômes, les parents avec leurs représentations et leur

comportement et enfin, le système parent enfant.

Avec les apports des neurosciences, nous devons reconsidérer

ce modèle pour passer à des

modèles polydimensionnels

du

cadre des interventions thérapeutiques. Dans ces modèles, il

faut ajouter en plus des dimensions énoncées,

l’équipement

neurobiologique de l’enfant

, parfois perturbé, et

les repré-

sentations du thérapeute

. Nous devons changer nos manières

de faire à l’éclairage de ces deux autres pôles. Je propose donc

la double lecture, inscrite dans un modèle neuro-psychanaly-

tique. Ce modèle n’est pas une nouvelle discipline, mais une

tentative de coordonner, d’articuler deux corpus théoriques

différents : le premier neuropsychologique, scientifique, etc.,

l’autre psycho dynamique.

Ce modèle est avant tout applicable à des patients avec des

lésions cérébrales, dont je m’occupe à l’hôpital Necker, mais

cette façon de penser est exportable à bien d’autres difficultés :

le polyhandicap en général, les troubles développementaux,

l’autisme, les troubles envahissants du développement, les

maladies psychiatriques dont la schizophrénie, et beaucoup

d’autres pathologies où la question du débat étiologique entre

organo et psychogenèse reste d’actualité. Je pense au récent

débat sur les troubles des conduites.

La double lecture signifie que nous pouvons lire un symptôme

ou une production syndromique sur le plan neuropsychologique

et psycho dynamique. Nous pouvons ajouter de nombreuses

autres lectures : psychiatrique, sociologique, etc. Cette double

lecture, neuro et psycho dynamique est proposée d’une double

manière. Une première lecture top-down, en référence aux

modèles descendants

, concerne la manière dont un problème

neurologique ou neurodéveloppemental va se répercuter sur les

relations qu’un enfant ou un adulte a avec son entourage. À

l’inverse, l’effet bottom-up, ou

l’effet ascendant

, concerne la

manière dont des difficultés sur le plan relationnel ou environ-

nemental vont avoir en retour un effet sur le cerveau au travers

de la plasticité cérébrale. Je fais référence aux publications sur les

effets du trauma, du dysfonctionnement interactif, des carences,

des maladies chroniques sur la structure cérébrale.

#%44%ß-!.)È2%ß$%ß6/)2ß0%2-%4ß$%ß$b'!'%2ßß

$)&&b2%.43ß.)6%!58ß$´).4%26%.4)/.

Dans le modèle top-down, l’équipement neurobiologique

interagit sur les trois dimensions de l’enfant, du parent et de

!##/-0!'.%2ß,%3ß42/5",%3ßß

$%ß,!ß#/--5.)#!4)/.

.EUROSCIENCESßETßPSYCHANALYSEßßß

DESßVOIESßNOUVELLESßDEßPRISEßENßCHARGEßß

DESßTROUBLESßDEßLAßCOMMUNICATIONß

,ISAß/533

0mDOPSYCHIATREßPSYCHOTHmRAPEUTEß(xPITALß.ECKERß#ENTREßDEß2ESSOURCESß!UTISMEß)LEDE&RANCEß0ARIS

02 Actes 2007 p67-128.indd 93 15/06/07 11:44:41

!0&ß&ORMATION

ESßJOURNmESßD´mTUDE

0!2)3ßßßß

!0&ß&ORMATION

ESßJOURNmESßD´mTUDE

0!2)3ßßßß

l’interaction. Inversement, dans le modèle bottom-up, les effets

ascendants par intervention sur l’enfant, le parent ou la dyade

pourraient avoir un effet sur la structuration du cerveau et les

connexions synaptiques de l’enfant. Nous pouvons ainsi déter-

miner les différents niveaux d’intervention thérapeutique en

fonction de ce modèle. Nous pouvons proposer de la rééduca-

tion au niveau de l’équipement neurobiologique, de la gui-

dance en ce qui concerne l’interaction parent enfant, des

psychothérapies en ce qui concerne les représentations de

l’enfant et des parents. N’oublions pas le niveau du théra-

peute et de ses représentations ; l’intervention consiste en une

formation et supervision.

La clinique dont je vais vous parler concerne des patients que

j’ai commencé à voir parce que les neurologues les envoyaient

aux psychiatres en disant : « ces traumatisés crâniens ont des

troubles de la communication, on n’y comprend rien, occupez-vous

en » et les psychiatres les renvoyaient aux neurologues en disant

« ils ont une lésion cérébrale, ce n’est pas pour nous ». Aussi, nous

nous sommes mis avec un certain nombre de cliniciens à les

recevoir. Nous avons pris notre boîte à outils, sans en trouver

de parfaitement adaptés et avons donc bricolé des modèles

d’où sont issues les propositions présentées aujourd’hui.

,´ATTEINTEßCmRmBRALEßESTELLEßUNEßINDICATIONß

OUßUNEßCONTREINDICATIONßDEßPSYCHOTHmRAPIEß

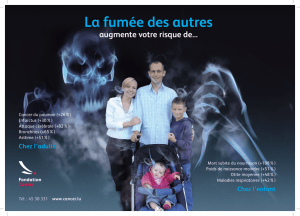

Les patients adultes avec atteinte cérébrale ont souvent des

troubles de la mémoire et de l’attention, des troubles du lan-

gage, une pauvreté du monde interne, une perte de l’initiative,

une perte du fonctionnement réflexif ; autant de contre-indi-

cations de psychothérapie psychanalytique. Plutôt que de

considérer ces troubles comme une contre-indication, nous

disons au contraire qu’ils sont la cible du traitement. Nous

proposons donc une forme de « rééducation de la relation et des

troubles de la communication ».

)NTmRoTßDEßLAßDOUBLEßLECTURE

Le premier est de lire les symptômes et d’intervenir diffé-

remment dans certains syndromes.

Un même symptôme peut être lu, ou comme l’altération d’une

fonction, ou comme une défense. Un de mes patients amné-

sique m’appelait systématiquement du nom de ma collègue.

Qu’en penser ? Est-ce un trouble mnésique, ou un lapsus, ou

quelque chose de l’expression de sa dimension intrapsychique ?

Si je lui dis « écoutez, je m’appelle Mme Ouss » et que c’était la

trace d’un investissement particulier sur moi, il va me dire « je

sais que vous vous appelez Mme Ouss ». Et si je lui interprète

alors que c’est une amnésie, il va me dire « de quoi elle me

parle » ?

L'intérêt est donc que

l'intervention thérapeutique va

dépendre de la lecture qui en est faite

. Vous n’interprétez pas

quand c’est une amnésie et vous ne corrigez pas l’amnésie

quand c’est un événement psychique. Nous allons donc met-

tre en place des psychothérapies très particulières qui vont

prendre en compte et les troubles neuropsychologiques et la

dynamique psychique de manière complémentariste.

Le cas d’une patiente atteinte d’une agnosie visuelle peut nous

permettre d’illustrer ceci.

Cette patiente a tout d’abord eu une souffrance néonatale avec

atteinte pariéto-occipitale, des aires de l’intégration visuelle.

Elle a présenté une agnosie visuelle consécutive. Elle présente

à trois ans et demi un second épisode sous la forme d’un

accident vasculaire probablement lié à une malformation

artérioveineuse. Elle subit une résection d’une partie du lobe

temporal droit et, probablement à cette époque mais peut-être

l’avait-elle déjà avant, elle présente une prosopagnosie (trouble

de la reconnaissance des visages). Troisième épisode : à l’ado-

lescence, elle fait un épisode que les psychiatres diagnostiquent

comme un trouble psychotique, elle est mise sous neurolepti-

ques et prise en charge dans un hôpital de jour.

Elle explique qu’elle voit le monde en morceaux. Selon une

lecture psychiatrique, elle est morcelée, donc psychotique. Si

l’on propose une lecture psycho dynamique, on peut dire

qu’elle a des difficultés de représentation. La lecture neuro-

psychologique repère l’agnosie visuelle. De la même manière,

nous pouvons lire la psychose comme une organisation défen-

sive de la puberté. En effet, elle a une incapacité de se repré-

senter son corps. À la puberté, tous les repères corporels

qu’elle s’était construits ont volé en éclats, et c’est à ce

moment-là qu’elle décompense. Nous pouvons aussi lier cela

à un dysfonctionnement cérébral. De la même manière, nous

pouvons relire le délire diagnostiqué par les psychiatres,

comme une capacité associative et des productions imaginati-

ves extraordinairement riches, ou sur le plan neuropsycholo-

gique des troubles de l’imagerie mentale. Ainsi sa désinhibi-

tion, sa logorrhée, ses troubles maniaques, traités comme tels,

peuvent être entendus comme des défenses comportementales ou

comme des troubles de la régulation émotionnelle en lien avec ses

troubles temporaux. Il en est de même pour son syndrome

dépressif, ses angoisses, ses particularités comportementales.

Au bout d’un an de thérapie, cette patiente va beaucoup

mieux. La lecture différente de ses troubles neurologiques et

de son monde interne lui a peut-être permis de se positionner

comme sujet, et d’aller mieux aussi sur un plan cognitif.

La deuxième fonction de la double lecture est de postuler

les effets d’une psychothérapie sur la plasticité cérébrale.

Michèle Mazeau a parlé des neurones miroirs et des représen-

tations partagées : quand vous faites une action, quand vous

la voyez faire ou quand vous la simulez mentalement, ce sont

les mêmes réseaux neuronaux qui sont activés. Or faire une

psychothérapie, c’est simuler, éprouver, imaginer, associer ;

faire des actes de parole, des actes de pensée, des actes d’ima-

gination. Reprenons le concept de frayage développé par Freud :

une stimulation laisse une trace synaptique dans les zones

activées. Une activation semblable ultérieure aura tendance à

02 Actes 2007 p67-128.indd 94 15/06/07 11:44:42

!0&ß&ORMATION

ESßJOURNmESßD´mTUDE

0!2)3ßßßß

!0&ß&ORMATION

ESßJOURNmESßD´mTUDE

0!2)3ßßßß

utiliser les mêmes voies synaptiques, jusqu’à ce que la répéti-

tion laisse une trace organisée ; par analogie, le promeneur

dans la campagne aura tendance à emprunter un chemin déjà

tracé par d’autres et l’agrandira. Les interventions psychothé-

rapeutiques, en mettant en jeu les circuits neuronaux de l’in-

teraction, ne permettraient-ils pas que des zones cérébrales qui

ne sont pas activées en raison de troubles neurologiques se

mettent en marche ? Nous pourrions faire l’hypothèse qu’il est

possible de prévenir l’inscription cérébrale d’un dysfonction-

nement interactif en stimulant cette interaction.

Prenons le cas des bébés porteurs du syndrome de West (épi-

lepsie précoce apparaissant dans la première année de vie) qui

présentent dans 10 à 30 % des cas des troubles graves de la

communication de type autistique. Ces enfants présentent

souvent des foyers occipitaux, et de probables agnosies visuelles.

Du fait de leurs troubles du tonus, neurovisuels, des spasmes,

des difficultés liées aux médicaments, ils ont une interaction

particulière : ils ont un tonus altéré, sont peu interactifs, fati-

gués. Ces bébés et leurs parents ont beaucoup de mal à intera-

gir, parce que les bébés sont peu disponibles et les parents

désemparés ou épuisés. On peut penser que ce n’est pas seule-

ment la lésion cérébrale qui provoque ces troubles autistiques.

Les conséquences de la lésion cérébrale sur l’interaction

feraient que les circuits neuronaux de l’interaction ne sont pas

activés et deviennent par conséquent cérébralement peu actifs.

L’implication clinique est importante. Il serait souhaitable de

travailler très précocement cette interaction dans les CAMSP

ou dans nos consultations en aidant les parents, non pas parce

qu’ils ne sont pas compétents, mais parce que leur bébé n’est

pas dans un schéma d’interaction usuel.

,%3ß42/5",%3ß$%ß,!ß#/--5.)#!4)/.ßß

#(%:ß,%3ß0!4)%.43ß!$5,4%3ß!6%#ß,b3)/.ß#b2b"2!,%

Les patients traumatisés crâniens avec troubles fronto-tempo-

raux présentent souvent un frein associatif, un manque de

flexibilité et de cohérence dans leur discours, des troubles

pragmatiques de la communication…

Le pari est de soigner ces troubles de la communication par la

communication, ce qui peut apparaître comme un paradoxe.

Voyons ce qui se passe entre un patient et un psychanalyste

lors d’une séance. Il existe entre eux trois niveaux de commu-

nication :

-

la communication informative :

ce qu’ils vont se construire

comme monde commun ;

-

la communication interactive :

ce qui se passe dans la com-

munication ou l’interaction présente ;

-

la communication d’insight,

ou communication des repré-

sentations selon des lois associatives, en processus primaires ;

elle est particulière à la situation analytique.

Comment cette communication va passer d’un inconscient à

un autre ? Il existe peu d’indicateurs pour le savoir, hormis

l’associativité et les représentations du thérapeute, c’est-à-dire

ce qui, de manière inconsciente, va lui faire penser à telle

chose quand le patient lui dit cela ou quand il ne dit rien.

Avec les patients traumatisés crâniens, ces trois types de com-

munications sont marqués par les troubles cognitifs que nous

avons évoqués. Le patient et l’analyste ne partagent pas les

mêmes inférences. Lorsque je demande à un patient « comment

avez-vous dormi ? », il me répond « en pyjama ». Ce n’est pas la

réponse que vous attendez. Cela veut dire que vous ne partagez

pas les mêmes inférences, mais cependant nous faisons le pari

que le travail sur les formations inconscientes reste possible.

Il existe trois niveaux chez le psychanalyste permettant d’ap-

préhender ce qui se passe dans la tête du patient.

- Sur le plan conscient, il a ce que Daniel Widlocher appelle

la

co-pensée

, c’est-à-dire les inférences, construites par l’ap-

pareil cognitif.

- Sur le plan inconscient, il existe le

contre-transfert

propre-

ment dit. Ce contre-transfert se caractérise par trois niveaux :

l’associativité, c’est-à-dire la manière dont les pensées s’agen-

cent l’une avec l’autre ; ce qui appartient à l’analyste : son

histoire, son monde interne, sa formation théorique, etc. ;

enfin la part de réalité, que l’on oublie très souvent : la mala-

die, le trauma crânien…

- Enfin, un troisième niveau, avec les personnes qui ne parlent

pas ou qui ont des troubles sévères de la communication :

c’est la

co-présence

. Relève-t-elle de l’empathie, de l’inaction ?

Les indices et éprouvés corporels (bâillements, endormisse-

ment, gargouillis…) ou émotionnels sont des indicateurs très

précieux, formes de représentations métaphoriques, corpo-

relles : « j’ai les boules », « les bras m’en tombent… »

Avec les patients traumatisés crâniens, contre-transfert et co-

pensée vont être marqués par les troubles cognitifs des patients,

qui se répercutent sur vous : il a des blancs, vous avez des blancs ;

vous avez dû mal à associer parce qu’il a dû mal à associer ; vos

inférences sont pauvres. Cela se communique, peut-être par le

système des neurones miroirs. Plutôt que de vous dire que vous

êtes un mauvais thérapeute, dites-vous que ce sont des indica-

teurs extrêmement précieux sur la manière dont marche l’appa-

reil à penser de ce patient, et notamment pour différencier la

valeur d’un symptôme. Est-ce une expression pulsionnelle, une

défense ou un symptôme organique, selon le fait que vous allez

sentir chez vous à tel moment plutôt des difficultés dans votre

associativité, c’est-à-dire la qualité de votre capacité à penser, ou

au niveau de votre co-pensée : selon ce que vous allez construire

comme contenus de pensée, inférences, ou au niveau de la co-

présence : selon le fait que vous allez plutôt penser en images,

en gargouillis, en métaphores corporelles ? Cela va vous permet-

tre à tel moment de travailler plus sur le trouble cognitif ou,

plutôt, sur une dimension intrapsychique.

Un patient de trente ans présente une schizophrénie après un

trauma crânien. Lors d’une séance, il ne dit rien pendant dix

minutes, et je lui dis :

02 Actes 2007 p67-128.indd 95 15/06/07 11:44:43

!0&ß&ORMATION

ESßJOURNmESßD´mTUDE

0!2)3ßßßß

!0&ß&ORMATION

ESßJOURNmESßD´mTUDE

0!2)3ßßßß

- « Han, han ? »

Il me dit :

- « Je réfléchis ».

- « À quoi ? ».

- « Rien, c’est personnel ».

- « Han, han ? »

- « Pas intéressant ».

- « Personnel ? ».

- « À propos de mes gants »

Il y a deux solutions. Soit vous vous dites : « il se moque de moi

et il pense à ses gants », soit vous vous dites qu’il ne pense à rien

parce qu’il n’a rien dans sa tête. À ce moment-là, je n’ai pas fait

d’associations (ex : il veut me toucher avec des gants, etc.), j’ai

vu ses véritables gants, alors qu’il n’en avait pas. J’ai eu une

représentation de chose, pas une métaphore, pas une représen-

tation, mais un objet réel qui me renseignait sur la grande

difficulté de ce patient, à ce moment-là, de penser en méta-

phore ou en représentation.

Nous proposons une contextualisation de la relation inter-

subjective. C’est le thérapeute qui va faire l’effort de s’adap-

ter au patient et non l’inverse. C’est lui qui va construire des

inférences. Il s’agit d’offrir au patient un cadre avec lequel il

n’est pas du tout habitué. Le gain cognitif consécutif consi-

dérable va lui permettre de libérer de l’énergie psychique, de

mobiliser sa cognition pour penser à propos de ce qu’il est,

ce qu’il veut, où il en est. Il faut essayer d’introduire une

cohérence dynamique et lui permettre de se repérer dans le

monde implicite que les autres attendent de lui. La question

est de savoir si ce gain est exportable, ou pas, en dehors de la

situation clinique.

Le thérapeute est une sorte de « prothèse cognitive ». Bollas disait

que les thérapeutes sont des « objets transformationnels : perce-

voir, mémoriser, anticiper » - fonctions cognitives -, c’est ce que

fait le psychanalyste. Il prête sa cognition à ses patients.

Travailler sur un matériel cognitif va révéler le fonctionnement

intrapsychique. Inversement, travailler sur la dimension intra-

psychique, améliore sur le plan cognitif. Les interprétations sont

à utiliser avec prudence, de manière très ciblée ; elles mobilisent

un mécanisme cognitif qui déconcerte les patients. Il s’agit de

travailler plus au niveau de ce que Kandel appelle l’inconscient

procédural – pas l’inconscient refoulé des psychanalystes, mais

ce qui n’est pas conscient en terme de processus cognitifs.

0/52ß#/.#,52%ßßß

#/--%.4ß!24)#5,%2ß#%3ß#!$2%3ß

On peut proposer trois modèles : holistique – tout est dans

tout – ; dualiste : il existe un champ pour les psychanalystes,

un autre pour les neuro-cognitivistes ; enfin, un troisième, le

complémentarisme

.

Ce concept a été développé par Devereux. Ce n’est pas une

théorie mais une généralisation méthodologique, qui n’exclut

aucune méthode ou théorie valable mais les coordonne. Il

évoque le principe d’indéterministe emprunté à la physique

des quanta ; vous ne pouvez pas déterminer avec autant de

précision la vitesse et le moment d’un électron. Plus vous vous

approchez de la caractérisation de l’un, plus vous vous éloignez

de l’autre. Vous pouvez avoir les deux mesures, mais pas en

même temps. Cela nécessite deux discours obligatoires, non

simultanés et complémentaires qui sont tenus grâce au décen-

trage qui permet de prendre successivement deux places diffé-

rentes par rapport à l’objet sans les réduire l’une à l’autre et

sans les confondre. Cette position complémentariste va trans-

former le fait brut en une donnée qui va relever de l’une ou

l’autre des sciences.

Nous devons nous laisser déformer par d’autres modèles sans

perdre de vue leur hétérogénéité fondamentale. Il ne s’agit pas

de demander à un psychanalyste d’être un neuroscientifique,

et inversement. De même que Freud s’est laissé déformer par

la neurophysiologie ou Lacan par le structuralisme, il s’agit de

se laisser imprégner, de dialoguer entre nos modèles sur des

objets cliniques précis comme la trace, l’attention, l’imitation,

l’empathie, etc. et conceptualiser les liens entre nos modèles.

Devons-nous faire marcher notre créativité ou nos fonctions

exécutives ? Je vous laisse le choix…

Merci.

02 Actes 2007 p67-128.indd 96 15/06/07 11:44:44

1

/

4

100%