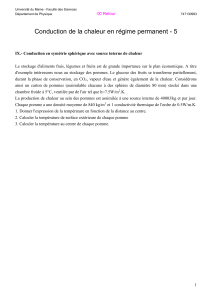

Métissages culturels et économiques dans le monde

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006

343

Métissages culturels et économiques dans le

monde rural roumain post-communiste

Pour dépasser les clivages théoriques : culture/économie,

capitalisme/socialisme, économie domestique/économie

de marché

Cultural and economic crossbreeding in post-communist rural

Romania

Beyond the culture/economics, capitalism/socialism, home market/market

economy divides

Anda Becut

Centre de Recherche dans le Domaine de la Culture

Bucarest, Roumanie

Résumé

Mon analyse s’inscrit à l’intersection des anciens débats : culture versus

économie, capitalisme versus socialisme, économie de marché versus

économie domestique. Je ne me propose pas de faire une incursion longue

dans l’histoire de ces débats, mais je veux accentuer les idées qui

soutiennent mon point de vue.

Dans un premier temps, je veux préciser que cette analyse est le résultat

des réflexions sur l’état actuel du monde rural roumain qui se confronte

avec beaucoup de difficultés, dans son processus d’adaptation, aux

pratiques économiques spécifiques à une économie de marché. Les

difficultés sont liées spécialement aux politiques gouvernementales qui

appliquent le modèle occidental des politiques agricoles, sans tenir compte

de la spécificité culturelle et économique du monde rural roumain.

Deuxièmement, je veux souligner que cette analyse est le résultat d’une

étude de cas sur les pratiques économiques et sociales des paysans qui

produisent et vendent les pommes dans un des grands marchés de

Bucarest, le Marché Obor, et essaient de s’adapter aux changements de la

période de transition.

Mots-clés : Monde rural roumain, marché de la pomme, changement

économique

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006

344

Abstract

This analysis lies at the cross-roads of former debates: culture versus

economics, capitalism versus socialism, market economy versus home

market. Without going into the history of these debates at length, the ideas

supporting my viewpoint are emphasized.

First it is specified that this analysis is the outcome of reflections about the

current state of rural Romania which, in its adaptation process, is struggling

to cope with economic practices specific to a market economy. The

difficulties are specially related to governmental policies that apply the

western model of agricultural policies regardless of the cultural and

economic specificities of rural Romania. Secondly, it is emphasized that

this analysis is the result of a case study of the economic and social

practices of farmers growing and selling apples on Bucarest’s Obor market,

and try to adapt to changes in times of transition.

Key-words: Romanian rural world, apple’s market, economic change

Introduction

Dans le monde rural roumain, on ne peut pas parler des stratégies économiques ou d’un

esprit d’entrepreneur en ce qui concerne la production et la commercialisation des produits

agricoles. Plus proche de la réalité est l’affirmation de l’existence de quelques pratiques

économiques de production et d’échange qui combinent diverses attitudes dans les

nouvelles situations. Les pratiques économiques sont le résultat de l’adaptation des

maisonnées paysannes aux situations de risque et d’incertitude de la période de transition.

Dans ce contexte, le manque d’un système de crédits agricoles avantageux a déterminé la

présence des paysans sur le marché comme une solution pour obtenir un grand profit dans

une période courte. De même, le manque d’un système organisé de collecte et de transport

des produits agricoles a déterminé l’apparition d’une catégorie nouvelle de commerçants,

les vendeurs intermédiaires, et d’un nouveau marché, le marché locale. Aussi, le manque de

confiance dans le système bancaire et des informations correctes en ce qui concerne

l’intégration dans l’Union Européenne ont déterminé « le blocage » de capital dans des

constructions et des terrains.

Dans le monde rural roumain post-communiste, il y a des métissages culturels et

économiques qui sont le résultat de la transition post-socialiste. Les paysans roumains

mélangent les pratiques économiques capitalistes avec celles du système économique

socialiste qui se superposent à leur tour aux pratiques économiques traditionnelles. On

combine aussi des pratiques formelles et informelles, ce qui justifie mon choix de ne pas

parler d’une économie informelle et encore moins d’une économie de marché.

Je considère qu’il s’agit dans ce cas de comportements économiques spécifiques à un

certain type d’économie, l’économie domestique, qui combine les mécanismes et les

relations économiques dans la situation d’une transition à l’économie de marché. Il s’agit

de la relation entre la maisonnée et le marché ou, dans certaines situations des métissages,

des relations économiques spécifiques à l’économie informelle ou à l’économie de marché.

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006

345

1. Cadre théorique

L’unité de base dans l’économie domestique roumaine est la maisonnée. Les pratiques

économiques et sociales des paysans roumains sont fortement liées à la maisonnée et aux

valeurs associées à la famille et à la communauté dont ils font partie. Le rôle actuel de la

maisonnée dans le monde rural roumain porte l’empreinte des changements politiques,

sociaux et économiques. Plusieurs analyses du rôle de la production et de la consommation

alimentaire domestique dans l’Est européen ont caractérisé les pratiques domestiques

comme des réponses rationnelles dans une situation austère (Smith, 2003 p.234).

Dans ces analyses, les pratiques domestiques sont considérées comme des « stratégies pour

survivre » dans la situation d’un collapse de l’économie formelle. Je trouve qu’il y a une

confusion à la base de ces analyses car les critères n’en sont pas les mêmes. Le critère de la

rationalité et le concept de stratégie sont ceux de l’économie capitaliste. Mais dans le cas

d’une économie domestique on ne peut pas parler de stratégies, il s’agit seulement des

pratiques économiques. La rationalité de ces pratiques est liée à d’autres valeurs, comme la

famille et la communauté.

Depuis Adam Smith, le concept de l’intérêt personnel domine la discipline moderne de

l’économie. Dans les différentes démarches, le principal débat porte sur la question de la

motivation : l’intérêt personnel ou la disposition naturelle pour coopérer et former les

groupes et les communautés.

Je ne me propose pas de faire une longue incursion dans le débat économie versus culture.

Mais quelques précisions ont été nécessaires pour fixer le cadre théorique de mon étude de

cas. Un autre débat théorique peut apporter des arguments pour compléter l’image du

monde rural roumain. Il s’agit du débat économie capitaliste versus économie socialiste.

L’histoire de la production et de la commercialisation des produits agricoles représente un

argument qui explique les réalités économiques et sociales post-socialistes. Dans mon étude

de cas, les paysans ont eu une forte expérience du marché depuis la période communiste et

cette expérience a influencé leurs pratiques économiques présentes.

Pendant le communisme la maisonnée et les activités domestiques ont eu un rôle de

résistance contre l’intrusion du politique au niveau des affaires privées. Ainsi, les activités

informelles ont été chargées d’une forte légitimation morale, même après la chute du

régime communiste. Adrian Smith considère cette valorisation de l’informel comme un

exemple de la « culture de l’ambivalence », fort liée à la rejection du système soviétique.

La réponse des gens à un système politique arbitraire, illégitime et immoral a été le refuge

dans le domestique et la pratique des activités économiques autour de la maisonnée.

Dans mon étude de cas, les paysans ne respectent pas les règles de transport et de

commercialisation de pommes. Les paysans donnent encore le pot-de-vin aux policiers pour

échapper aux taxes de transport ; les vendeurs « graissent la pâte » aux personnes qui

travaillent dans l’Administration du Marché ou aux personnes qui travaillent dans la Police

Financière pour échapper aux différents contraventions. Ces pratiques étaient utilisées sous

le régime communiste et continuent encore, après quinze ans d’économie de marché.

Une autre exemple est celui de l’utilisation d’une stratégie pour arranger les produits qui

transgressent non seulement les normes éthiques de ce que l’économie classique appelle la

concurrence non loyale mais aussi les normes internes du fonctionnement administratif des

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006

346

marchés, en se situant sous l’incidence des contreventions contravention, est l’utilisation de

l’espace excédentaire. Il y a des vendeurs qui assument le risque de se faire sanctionner,

(cela dépend de « l’indulgence » des fonctionnaires de la Police Financière et des « dons »

qu’ils sont disposés à leur donner). Du point de vue des vendeurs cela représente une

pratique légitime, dans la situation où ils considèrent les taxes imposées par

l’Administration du Marché comme des taxes injustes et immorales.

Au niveau de la communauté, la résistance anti-politique et anti-communiste se manifeste à

travers les relations interpersonnelles. L’échange réciproque de biens et de travail et les

pratiques de la production d’aliments dans le village roumain actuel ont des racines dans la

période communiste mais aussi pré communiste. Dans ce contexte, le modèle de

l’économie capitaliste prend des formes hybrides qui combinent les deux types

d’économies. Voici donc pourquoi je considère qu’il est presque impossible d’expliquer les

faits économiques qui se manifestent à présent dans le monde rural roumain

Susana Narotzky (Smith, 2003, p.11) considère l’intention de définir « l’économie » en

terme de capitalisme comme un acte de domination de la culture Occidentale. La position

de la maisonnée à l’extérieur des relations du marché et à l’intérieur de l’espace non

capitaliste peut être expliquée par la valorisation des relations sociales au niveau de la

communauté.

La différence entre les pratiques spécifiques à l’économie socialiste et à l’économie

capitaliste ne doit pas être pensée en termes radicaux, mais il faut la traiter en termes de

diversités économique et culturelle. « To theorize capitalism itself as different from itself is

to multiply (infinitely) the possibilities of economic alterity; noncapitalism is released from

its singularity and subjection and becomes potentially visible as a differentiated multiplicity

of economic forms. At the same time, capitalism is repositioned in a discourse of economic

plurality. This move destabilizes it as presumptively or inherently hegemonic system,

subverting its naturalized dominance of representing it as one among many forms of

economy, one whose hegemony must be theorized rather than presupposed. » (Smith, 2003,

p. 237).

Au-delà du débat capitalisme versus socialisme se trouve la distinction entre l’économie de

marché et l’économie domestique. Quoique la forme domestique des activités économiques

ait existé pendant le communisme, elle a été une exception par rapport à la dimension

actuelle des pratiques domestiques dans le monde rural roumain.

L’existence des coopératives agricoles pendant le communisme et leur disparition après la

chute du régime explique le grade différent de manifestation des activités domestiques. On

peut donc parler à présent d’une économie domestique, située à l’intersection des secteurs

formel et informel, basée spécialement sur l’unité de la maisonnée et sur les relations

sociales au niveau de la communauté. Ce type d’économie combine des pratiques diverses ;

quelques-unes sont dérivées des relations contractuelles spécifiques au capitalisme, d’autres

viennent des relations « pre-moderne » et prennent plutôt la forme du troc et d’échange

réciproque du travail.

Dans les états Est-européens, le troc et la réciprocité sont de différentes formes

d’équivalence qui représentent différentes conceptions culturelles, en ce qui concerne la

valeur dans chaque système économique. « The significance of these practices then is such

that, although somewhat « mundane » and “everyday”, they provide the necessity to open

Les mondes ruraux à l'épreuve des sciences sociales - Dijon, 17-19 mai 2006

347

our conceptions of “economy” to the diverse array of constitutive practices which embody

variant class processes – some capitalist, others feudal and others possibly communal”

(Creed, 2000, p. 246).

Dans mon étude de cas, les paysans balancent entre deux espaces : la communauté et les

marchés. Ces deux univers ont leurs propres règles, leurs propres types des relations et

leurs propres caractéristiques. Stephen Gudeman attribue à chacun de ces univers un certain

type d’économie : au premier correspond une économie locale, spécifique et constituée à

travers les relations sociales, le deuxième entraîne une économie impersonnelle, globale et

même séparée du contexte social (Gudeman, 2001, p. 361).

Pour l’économie domestique, les valeurs qui comptent sont la famille et la communauté.

L’appartenance à une communauté ou à une groupe est très forte mais les paysans

combinent aussi ces valeurs avec celles spécifiques à l’économie de marché : le profit, la

concurrence, l’investissement. Je crois qu’il est important de voir la manière dont ces

valeurs se combinent et les comportements qui dérivent de ce métissage.

En adoptant une interprétation en termes de « réponses naturelles » des individus aux

stimuli extérieurs, ma recherche se construit sur l’idée d’un aspect axiologique spécifique

de l’action humaine, le rôle de culture étant déterminant pour l’explication des raisons qui

sont à la base du choix entre plusieurs variantes d’action. Les valeurs qui sont utilisées à

travers différents modèles culturels expliquent les désirs, les opinions, les attitudes et les

comportements des individus.

Il s’agit du concept de rationalité axiologique utilisé par Max Weber (1998, p. 143), distinct

de celui de la rationalité instrumentale. J’ai choisi d’utiliser le concept de rationalité

axiologique tel qu’il est défini par Raymond Boudon (Boudon, 2003, p. 54), afin

d’expliquer les différentes attitudes adoptées vis-à-vis de la marchandise.

Pour Raymond Boudon la rationalité axiologique représente un système de raisons non

instrumentales. « Le cas de la rationalité axiologique est donc traité ici comme parallèle à

celui de la rationalité cognitive : dans le premier cas, le système de raisons fondant la

conviction comporte au moins une proposition normative, condition nécessaire pour que la

conclusion puisse être elle-même de caractère normatif ; dans le second, le système de

raisons ne comporte aucune proposition normative… Il n’existe pas de critères généraux

permettant d’affirmer qu’un système quelconque de raisons est valide, qu’il garantit une

conclusion de type : “ X vrai, faux, légitime, illégitime, bon mauvais ”. La vérité, la justice

et les autres valeurs seraient affaire de conventions ; elles relèveraient de l’arbitraire

culturel » (Boudon, 2003, p. 61).

J’ai considéré le marché comme locus de rencontre des différentes communautés qui

échangent, non seulement des objets, mais aussi des valeurs culturelles. De ce point de vue,

le marché et les activités commerciales impliquent des évaluations culturelles en termes

moraux. Le marché représente un champ de lutte pour le pouvoir ou les évaluations morales

concernant les agents et les relations d’échange sont la conséquence des processus de

contestation (Dilley, 1992, p.73).

Les évaluations morales d’échange et de commerce sont les résultats des changements

politiques et économiques. Dans le cas de ma recherche, la chute du communisme et la

transition à l’économie de marché ont déterminé un changement d’attitude de la part des

producteurs et des vendeurs de pommes par rapport au marché et aux relations qui

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%