2181_moraleetethique..

En-tête. La morale.

Textes.

A. Les trois tendances de l’éthique.

« 1. Déontologie

1

Pour la déontologie, la question morale principale est : «Que dois-je faire? ». En

2

réponse, elle nous prescrit de

respecter

personnellement certaines règles d'action

3

générales comme tenir ses promesses ou ne pas mentir, même lorsque c'est au

4

détriment de nos désirs ou de nos intérêts matériels et quelles que soient les

5

conséquences sur l'état du monde en général.

6

2. Conséquentialisme

7

Pour le conséquentialiste, la question morale principale est : « Quel est le meilleur état

8

du monde ?». Il nous demande d'œuvrer à la

promotion

du plus grand bien possible. Si,

9

en ne respectant pas personnellement les règles d'action que les déontologiques

10

prescrivent, comme ne pas mentir ou tenir ses promesses, on aboutit à plus de bien ou à

11

moins de mal dans le monde en général, alors il est juste de ne pas les respecter. Ce qui

12

compte le plus pour lui, du point de vue moral, c'est que le monde s'améliore ou ne se

13

détériore pas en général, et non la «pureté morale» de chacun en particulier.

14

3. Éthique des vertus

15

L'ami des vertus est moins engagé dans le monde, plus dirigé vers lui-même. Il ne se

16

demande pas en priorité : « Que dois-je faire? » ou : « Quel est le meilleur état du

17

monde? » mais : « Quel genre de personne dois-je être? » et plus techniquement :

18

« Quel genre de caractère est-il bon de posséder ? » Pour apparaître comme une théorie

19

morale

indépendante

du conséquentialisme et de la déontologie, ou non

subordonnée

à

20

ces dernières, elle doit affirmer qu'être vertueux est le but ultime de la morale et non

21

pas seulement un bon

moyen

d'agir justement ou de faire en sorte qu'il y ait le plus de

22

bien possible dans l'univers »

23

Ruwen OGIEN,

L’éthique aujourd’hui

, Paris, Gallimard, Essais, 2007, pages 62-63.

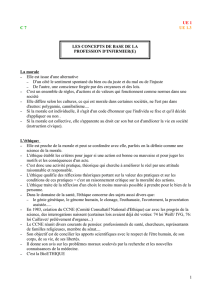

B. Morale et éthique

« Faut-il distinguer entre morale et éthique ? A vrai dire, rien dans l’étymologie ou

1

dans l’histoire de l’emploi des mots ne l’impose : l’un vient du grec, l’autre du latin, et les

2

deux renvoient à l’idée de mœurs (

ethos

,

mores

) ; on peut toutefois discerner une nuance,

3

selon que l’on met l’accent sur ce qui est estimé bon ou sur ce qui s’impose comme

4

obligatoire. C’est par convention que je réserverai le terme d’« éthique » pour la visée d’une

5

vie accomplie sous le signe des actions estimées bonnes, et celui de « morale » pour le côté

6

obligatoire, marqué par des normes, des obligations, des interdictions caractérisées à la fois

7

par une exigence d’universalité et par un effet de contrainte. On reconnaîtra aisément dans

8

la distinction entre visée de la vie bonne et obéissance aux normes l’opposition entre deux

9

héritages : l’héritage aristotélicien, où l’éthique est caractérisée par sa perspective

10

téléologique (de telos, signifiant « fin ») ; et un héritage kantien, où la morale est définie par

11

le caractère d’obligation de la norme, donc par un point de vue déontologique

12

(déontologique signifiant précisément « devoir ») »

13

Paul RICOEUR (1913-2005), « Ethique et morale ». In

Lectures 1. Autour du politique

, Paris,

Seuil ; Points Essais, 1991, p. 258.

1

/

1

100%