Directives anticipées : pour une meilleure qualité de la fin de vie ?

LAENNEC N°3/2014 12 rue d’Assas 75006 Paris

www.revue-laennec.fr

Directives anticipées :

pour une meilleure

qualité de la fin de vie ?

Les débats récents autour

de l’« affaire Vincent Lambert »

ont brutalement réintroduit dans

l’actualité la question des directives

anticipées, non sans confusion

ni malentendus. Mais en quoi

consiste réellement le dispositif

prévu par la loi Leonetti ?

Quels peuvent en être les bénéfices

pour le patient, mais aussi les limites ?

Et quelles évolutions envisager

pour une meilleure approche

de la fin de vie en France ?

Analyse

Pascale Vinant

Responsable Unité Fonctionnelle

de médecine palliative

CHU Cochin, AP-HP – Paris

Carole Bouleuc

Responsable du Pôle Soins Palliatifs

Institut Curie – Paris

Éthique

Éthique

LAENNEC N°3/2014

44

(1)

Ce principe figurait déjà,

depuis longtemps, dans le code

de la santé publique et le code

de déontologie médicale.

La confusion est grande dans les débats actuels autour

des directives anticipées. L’imprécision des termes n’y est

pas étrangère : les « directives » n’en sont pas puisqu’elles

n’ont aucune valeur opposable ; leur caractère « anticipé »

laisse arbitrairement de côté la question de la prédictibilité de

nos souhaits face à la situation future, inédite et tragique, de

notre fin de vie ; enfin, le caractère approximatif des indica-

tions fournies par la loi du 22 avril 2005 quant à leur contenu

montre combien l’élaboration d’une définition circonstanciée

(inexistante à ce jour) se révèle complexe.

S’agit-il pour autant d’une mesure légale inefficiente – un dis-

positif artificiel dont l’ambition affichée serait de promouvoir

l’autonomie de la personne, mais sans réelle efficacité ? Ou bien

sommes-nous dans une phase d’appropriation progressive de

ce dispositif qui, parce qu’il s’inscrit dans une profonde évolu-

tion de la relation médecin-malade, nécessite formation et ap-

prentissage pour les professionnels et les usagers des soins ?

Après avoir présenté le dispositif juridique lui-même, nous

tenterons d’évaluer les directives anticipées – leurs bienfaits,

leurs limites, les différents risques qu’elles recouvrent – avant

d’envisager les évolutions souhaitables.

Le dispositif juridique

En France, les directives anticipées ont un statut légal

depuis la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits

des malades et à la fin de vie, dite « loi Leonetti ». Elles s’ins-

crivent dans une évolution du droit médical qui renforce

les droits et l’autonomie des patients. Ce dispositif existe

dans de nombreux pays.

La loi du 2 mars 2002, dite « loi Kouchner », rappelle le prin-

cipe fondateur du consentement aux soins (1) et introduit

le droit du patient à l’information médicale dont dispose le

médecin – en particulier pronostique – indépendamment de

l’obtention d’un consentement. Elle évoque néanmoins le

devoir du médecin de prendre en compte la vulnérabilité du

patient dans la délivrance de l’information médicale. Elle

instaure aussi un droit à la désignation d’une « personne de

confiance », qui peut accompagner le patient tout au long de

son parcours pour l’aider dans sa prise de décision.

Éthique

LAENNEC N°3/2014

45

(2)

Article L. 1111-11 du code

de la santé publique.

(3)

Commission de réflexion sur la

fin de vie en France, Penser soli-

dairement la fin de vie, Rapport

à François Hollande, Président

de la République française,

18 décembre 2012.

http://www.elysee.fr/

communiques-de-presse/

article/rapport-de-la-commission

-de-reflexion-sur-la-fin-de-vie-

en-france/

La loi Leonetti, quant à elle, stipule que « toute personne

majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas

où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces

directives anticipées indiquent les souhaits de la personne

relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limi-

tation ou l’arrêt de traitement ». Le texte ne prévoit pas

d’associer la personne de confiance à l’élaboration des

directives anticipées.

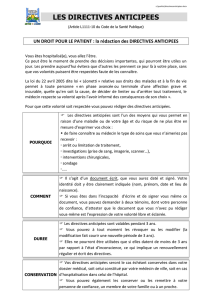

Le dispositif prévu par la loi (2) est résumé dans l’encadré p. 46.

Les bénéfices du dispositif des directives

anticipées

Affirmer l’importance de la fin de vie

Le premier bénéfice du dispositif des directives antici-

pées est de souligner l’importance de la fin de vie. De fait, la

mort et la période de vie plus ou moins longue qui la précède

sont largement esquivées, refoulées, par nos sociétés occi-

dentales dites modernes. Parallèlement, la fin de vie tend à

être hyper-médicalisée et se déroule la plupart du temps à

l’hôpital, sans pour autant bénéficier de soins d’accompa-

gnement. La loi Leonetti s’est inscrite dans ce contexte de

médicalisation du mourir, avec une médecine centrée quasi

exclusivement sur les aspects curatifs et l’absence d’anti -

cipation de la fin de vie. Elle visait à stopper cette spirale in-

fernale vers une fin de vie à la fois volée et violente.

Dans un rapport publié en 2012, sept ans après la loi,

le Professeur Didier Sicard déplore encore cette absence

d’anticipation et la grande fréquence de décès, aux urgences,

de personnes dont la mort était prévisible : « On a cru au

pouvoir de la médecine comme on peut croire en Dieu. On

a oublié de penser sa propre finitude, au sens de la condition

humaine : naître et mourir. » (3)

La loi Leonetti mériterait d’être davantage portée à la connais-

sance du grand public, pour contribuer au développement

d’une « éducation à la mort » permettant à chacun de mieux

intégrer le risque mortel inhérent à notre humanité ; alors il

deviendrait possible de débattre sur les conditions de vie et

la place dans notre société des personnes atteintes de mala-

dies graves ou handicapantes, ou des personnes en fin de vie.

Éthique

LAENNEC N°3/2014

46

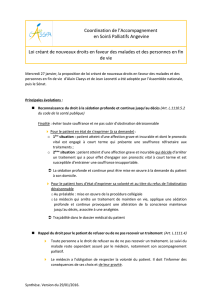

Directives anticipées : le dispositif

Conditions de validité :

- les directives anticipées sont établies moins de 3 ans avant l’état

d’inconscience de la personne ;

- elles sont rédigées sur un document écrit, daté et signé par leur

auteur, dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et

lieu de naissance ;

- une attestation médicale peut y être associée, constatant que leur

auteur est en état d’exprimer librement sa volonté et que le médecin

lui a délivré toutes les informations appropriées ;

- elles peuvent à tout moment être, soit modifiées partiellement ou

totalement, soit révoquées sans formalités ;

- leur durée de validité est de trois ans ;

- elles sont renouvelables par simple décision de confirmation signée

par leur auteur sur le document ;

- toute modification intervenue dans le respect de ces conditions

vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans.

Conditions de conservation et d’accessibilité :

- c’est au patient de faire connaître ses directives anticipées ;

- elles peuvent être conservées dans le dossier constitué par un méde-

cin de ville, qu'il s'agisse du médecin traitant de la personne ou d'un

autre médecin choisi par elle, ou dans le dossier médical hospitalier ;

- elles peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-

ci à la personne de confiance ou, à défaut, à un membre de sa fa-

mille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence et les coordonnées

de la personne qui en est détentrice sont mentionnées dans le dos-

sier, sur indication de leur auteur.

Conditions d’applications :

- lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, ses

directives anticipées sont consultées avant la limitation ou l’arrêt de

traitement susceptible de mettre sa vie en danger, dans le cadre de la

procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale ;

- le médecin est tenu d’engager la procédure collégiale au vu des

directives anticipées du patient présentées par l’un des détenteurs

de celles-ci ;

- lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection

grave et incurable et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné

une personne de confiance, l’avis de cette dernière prévaut sur tout

autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans

les décisions d’investigations, d’intervention ou de traitement prises

par le médecin.

Éthique

LAENNEC N°3/2014

47

(4)

Pennec S, Monnier A, Pontone S,

Aubry R “End-of-life medical

decisions in France: a death

certificate follow-up survey

5 years after the 2005 act of

parliament on patients’ rights

and end of life”, BMC Palliative

care, 2012; 11: 25.

Reconnaître l’importance du respect des souhaits du patient

La capacité d’anticipation vis-à-vis de la fin de vie n’est pas

une pure création juridique déconnectée des réalités hu-

maines. De nombreux patients, se sachant atteints d’une

maladie grave, incurable et mortelle à plus moins brève

échéance, adoptent des comportements particuliers leur

permettant de faire face à la fin de leur vie. Certains pren-

nent des dispositions personnelles, prévoient l’organisation

de leurs obsèques. D’autres désirent transmettre à leurs

proches des recommandations ou des souvenirs. D’autres

encore se proposent de réaliser un projet personnel qui leur

tient à cœur…

Le législateur a transposé cette capacité à prendre des dis-

positions ou à exprimer des volontés de nature privée et

intime dans le cadre médical. De fait, la question de la

volonté du patient est un élément central du processus dé-

cisionnel dans un modèle de relation médecin-malade où le

paternalisme n’est plus la référence. Mais cette place plus

grande attribuée au principe d’autonomie induit naturel-

lement la question du respect de la volonté du patient

lorsque celui-ci ne peut plus communiquer. Un autre

champ s’ouvre alors : celui de la volonté par anticipation

qui met en jeu la capacité d’une personne à énoncer – pour

une situation future plus ou moins connue – des volontés,

voire des décisions sur telle ou telle option thérapeutique

en situation de fin de vie.

Souligner l’impact des décisions de limitations de traitement

dans le processus de fin de vie

Selon une étude publiée dans BMC Palliative care (4), la fin

de vie est prévisible en France pour 83 % des patients ; 82 %

d’entre eux auront à prendre des décisions relatives à leur

santé : poursuite ou arrêt de traitements curatifs, traite-

ments de support (alimentation artificielle, transfusion san-

guine…), transfert en réanimation, moyens de soulagement

de la souffrance, lieu de soin. La médecine permet aujour-

d’hui à de nombreux patients atteints de maladies chro-

niques, graves et mortelles, de connaître une espérance de

vie prolongée grâce à divers traitement spécifiques ou de

support – ni futiles ni disproportionnés. La qualité de vie

ainsi obtenue est très variable mais le patient en est seul

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%