Le récepteur de la thyrotropine : un membre pas - iPubli

SYNTHÈSE

Gilbert V as sart

Marc Parmentier

Frédérick Libert

Jacques Dumont

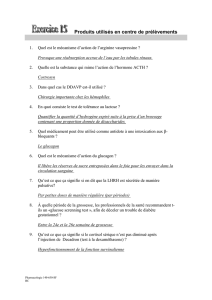

L

[

résidus

résidus

1

s

1

6

6

1

/

6

100%