TSS-01 Cours

TS - spécialité www.pichegru.net 7 septembre 2016

-1-

1

èRE

Partie : L’eau

Plan du chapitre

Rappels

Masse, volume et quantité de matière

Quelques formules de mathématiques

Oxydoréduction

Solubilité et précipitation

Rendement énergétique

Énergie et puissance

Eau et climat

Circulation océanique

Océans et CO

2

Climat et érosion

Pollution de l’eau

Principaux polluants chimiques

Surveillance

Lutte contre la pollution

L’eau et ses ressources

Production d’eau potable

Traitement des eaux

Les ressources des océans

L’eau vecteur énergétique

Principe de fonctionnement d’une pile

Pile à combustible

Production de H

2

Le H

2

comme source d’énergie

R

R

Ra

a

ap

p

pp

p

pe

e

el

l

ls

s

s

M

Ma

as

ss

se

e,

,

v

vo

ol

lu

um

me

e

e

et

t

q

qu

ua

an

nt

ti

it

té

é

d

de

e

m

ma

at

ti

iè

èr

re

e

m : la masse d’un échantillon de corps pur

M : la masse molaire d’un corps purs

n : la quantité de matière d’un corps pur

n

S

: la quantité de matière d’un soluté

V

S

: le volume d’une solution

V : le volume d’un échantillon quelconque

C : la concentration en soluté d’une solution

ρ

: la masse volumique d’un échantillon

d : la densité d’un échantillon liquide ou solide

V

M

: le volume molaire d’un gaz

Relations à savoir

m = n · M n

S

= C · V

S

m =

ρ

· V d =

ρ

/

ρ

eau

V = n · V

M

(gaz)

Q

Qu

ue

el

lq

qu

ue

es

s

f

fo

or

rm

mu

ul

le

es

s

d

de

e

m

ma

at

th

hé

ém

ma

at

ti

iq

qu

ue

es

s

Cercle et arc de cercle

Dans toutes ces formules, R est le rayon du cercle ou de la sphère.

Longueur d’un arc de cercle :

ℓ

= R·

θ

Surface d’un cercle : S = π·R

2

Surface d’une sphère : S = 4π·R

2

Volume d’une sphère : V = 4/3·π·R

3

Volume d’une forme droite quelconque

Une forme droite est une superposition verticale d’une superposition de

surfaces S qui ont toujours la même forme, sur une hauteur h.

V = S·h

O

Ox

xy

yd

do

or

ré

éd

du

uc

ct

ti

io

on

n

Couple oxydant / réducteur

Oxydant : entité capable de gagner des e

–

Réducteur : entité capable de céder des e

–

Couple rédox : noté Ox / Réd (exemple : ClO

–

/Cl

–

)

Réactions d’oxydoréduction

Oxydation : perte d’e

–

(Anode)

Réduction : gain d’e

–

(Cathode)

Demi-réaction rédox Ox + n e

–

= Réd

Pour équilibrer, on peut ajouter H

2

O et H

+

si nécessaire. Les charges

doivent également être équilibrées.

ClO

–

+ 2 e

–

+ 2 H

+

= Cl

–

+ H

2

O

Réaction d’oxydoréduction

Réaction entre un oxydant (oxyde / est réduit) et un réducteur (réduit / est

oxydé).

Oxydant + n e

–

→ Réducteur

Réducteur → Oxydant + n e

–

Équation bilan d’oxydoréduction

Associer des 2 demi-réactions : il doit y avoir autant d’e

–

dans chacune

→ il faut parfois multiplier une demi-équation par un certain facteur pour

que ce soit le cas.

S

So

ol

lu

ub

bi

il

li

it

té

é

e

et

t

p

pr

ré

éc

ci

ip

pi

it

ta

at

ti

io

on

n

La solubilité d’une espèce est la quantité de matière (ou la masse)

maximale d’une espèce chimique que l’on peut dissoudre dans un solvant

donné, à une température donnée.

La solubilité peut être très variable d’un soluté à l’autre dans un même

solvant, ou d’un solvant à l’autre, pour un même soluté :

Dans l’eau à 25 °C : s

NaCl

= 357 g·L

-1

, s

AgCl

≈ 0,5 mg·L

-1

Dans l’éthanol à 25 °C : s

NaCl

= 0,51 g·L

-1

La précipitation d’une espèce est le passage de l’état dissous à l’état

solide de cette espèce au sein du solvant.

Une précipitation peut être due à plusieurs changements de conditions :

• Diminution de la quantité de solvant (par évaporation)

• Variation du pH

• Variation de la température du mélange

• Formation de l’espèce qui précipite en quantité suffisante pour que le

seuil de solubilité soit dépassé.

R

Re

en

nd

de

em

me

en

nt

t

é

én

ne

er

rg

gé

ét

ti

iq

qu

ue

e

Le rendement énergétique d’un dispositif ou d’un procédé (pile, réaction

chimique, moteur, etc.) est défini par :

reçue intéresse nous qui produite E

E

=

η

É

Én

ne

er

rg

gi

ie

e

e

et

t

p

pu

ui

is

ss

sa

an

nc

ce

e

L’unité SI de l’énergie est le J.

Il en existe d’autres, couramment utilisées : la calorie (cal), le watt-heure

(W·h) et la tonne-équivalent-pétrole (TEP).

La puissance est un débit d’énergie (consommé ou reçue), c'est-à-dire un

nombre de joule par seconde (1 W = 1 J·s

-1

)

E

E

Ea

a

au

u

u

e

e

et

t

t

c

c

cl

l

li

i

im

m

ma

a

at

t

t

Mers ; océans ; climat ; traceurs chimiques.

Le climat de la Terre

C

Ci

ir

rc

cu

ul

la

at

ti

io

on

n

o

oc

cé

éa

an

ni

iq

qu

ue

e

Les

grands courants océaniques

contribue à diminuer les différences de

température entre les pôles et l’équateur. Ce sont des régulateurs du climat.

Leur étude est donc indispensable pour comprendre le

climat

.

Ces courants sont dus à des différences de densité des grandes masses

d’eau. La

salinité

et la

température

de l’eau de mer sont les deux facteurs

ayant une influence sur sa densité.

Pour étudier les courants marins, les océanographes utilisent des

traceurs

chimiques

. Ce sont des espèces chimiques dont la concentration peut être

déterminée.

Circulation thermohaline en aquarium

S

h

θ

ℓ

R

TS - spécialité www.pichegru.net 7 septembre 2016

-2-

Modélisation de la circulation thermohaline

Circulation thermohaline et climat

Le Gulf Stream

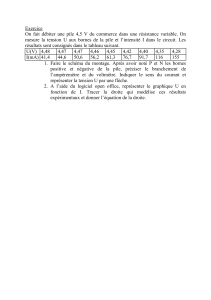

TP 1.1 : Détermination de la salinité d’une eau de

mer

Objectif : Déterminer la salinité d’une eau de mer

Technique(s) : Dilution, mesure de conductivité

Démarche : À partir d’une solution de chlorure de sodium de

concentration 1,0·10

-2

mol·L

-1

, on trace la droite d’étalonnage reliant la

conductivité

σ

à la concentration en chlorure de sodium c. Puis on dilue

l’eau de mer 100 fois afin d’avoir une conductivité attendue compatible

avec la droite d’étalonnage. On mesure la conductivité de l’eau de mer

diluée et on remonte à la concentration de l’eau de mer.

Exercice 1 La salinité pour surveiller les océans

Exercice 2 Traceurs océaniques

Exercice 3 L’Océan Arctique et l’Atlantique Nord

O

Oc

cé

éa

an

ns

s

e

et

t

C

CO

O

2

2

Les activités humaines rejettent une grande quantité de CO

2

(utilisation des

combustibles fossiles). Les mers et océans en absorbent environ 30 %,

ce qui contribue à diminuer l’impact de ce gaz sur le climat (effet de

serre).

La dissolution du CO

2

dans l’eau en diminue le pH. On parle de

l’acidification des océans.

CO

2

+ 2 H

2

O H

3

O

+

+ HCO

3–

Cette acidification a un impact sur l’écologie des océans, perturbant

gravement les écosystèmes.

De plus, quand la température de l’eau augmente, les gaz y sont moins

solubles. Le réchauffement climatique entraîne donc une diminution

de l’absorption du CO

2

par les océans. Ceci a pour conséquence une

aggravation de l’effet de serre.

C

Cl

li

im

ma

at

t

e

et

t

é

ér

ro

os

si

io

on

n

Érosion ; dissolution ; concrétion.

L’érosion de certains minéraux par l’eau entraîne une consommation du

CO

2

atmosphérique, diminuant sa teneur dans l’atmosphère et donc l’effet

de serre.

Exercice 4 Le cycle de l’eau et le CO

2

atmosphérique

P

P

Po

o

ol

l

ll

l

lu

u

ut

t

ti

i

io

o

on

n

n

d

d

de

e

e

l

l

l’

’

’e

e

ea

a

au

u

u

Surveillance et lutte physico-chimique contre les pollutions ; pluies

acides.

P

Pr

ri

in

nc

ci

ip

pa

au

ux

x

p

po

ol

ll

lu

ua

an

nt

ts

s

c

ch

hi

im

mi

iq

qu

ue

es

s

Nitrates et phosphates

NO

3–

et PO

43–

. Ces ions existent naturellement mais l’agriculture

intensive génèrent des apports massifs de ces ions (fertilisants). Effets

néfastes sur la santé lorsqu’ils sont présents en quantité importante dans

l’eau de consommation. Responsable de l’eutrophisation des milieux

aquatiques (développement excessifs de certaines algues due à une

abondance de nutriments, au détriment d’autres espèces).

Espèces chimiques organiques

Pesticides, médicaments, polychlorobiphényles (PCB, utilisé dans les

installations électriques jusqu’en 1987), marée noire, plastiques. Elles sont

issues de l’industrie, de l’agriculture intensive et des rejets ménagers.

Les molécules organiques biodégradables consomme généralement du O

2

lors de leur dégradation, ce qui asphyxie les espèces aquatiques. Certaines

molécules organiques sont toxiques (perturbation de la reproduction,

baisse de l’efficacité du système immunitaire ou toxicité plus aiguë

encore).

Métaux lourds

Plomb, mercure, arsenic, cuivre, zinc, cadmium... Ils sont produits par de

nombreuses activités humaines (métallurgie, incinérateur d’ordure,

activité minière). Ils sont tous très toxiques. Ils s’accumulent dans les

organismes.

Espèces acides

Ces espèces chimiques acidifie l’eau (SO

2

, NO

2

, etc). Elles sont produites

par les industries et les activités minières. La baisse du pH de l’eau

(pluies acides, lacs) a un impact sur la biodiversité, voire peut empêcher

la vie selon le degré d’acidité.

Acid Rain

Voir un TP sur dosage du dioxyde de soufre pour 2017 ? →

pas sûr de la pertinence...

S

Su

ur

rv

ve

ei

il

ll

la

an

nc

ce

e

Des normes visant à limiter la pollution sont régulièrement mises en place.

Elles sont accompagnées de contrôles nécessitant la mise au point

d’analyse et de détection des polluants.

L

Lu

ut

tt

te

e

c

co

on

nt

tr

re

e

l

la

a

p

po

ol

ll

lu

ut

ti

io

on

n

Un des objectifs de la chimie actuelle est de lutter contre la pollution. Cela

peut se faire de deux manières :

Guérir : Mise au point de traitement de décontamination d’un milieu

Prévenir : Développer des méthodes de production moins polluants (choix

des solvants, rendement des réactions, produits secondaires).

TP 1.2 : Traitement d’une pollution aux métaux

lourds

Objectif : Éliminer le manganèse contenu dans une solution de

permanganate de potassium.

Démarche : réduire les ions permanganate MnO

4–

en ions manganèse (II)

Mn

2+

, afin de pouvoir les faire précipiter en milieu basique. Filtrer le

précipité, neutraliser le filtrat avec de l’acide pour pouvoir le jeter à

l’évier.

La pollution de l’eau (C’est pas sorcier)

Exercice 5 Les algues vertes

Exercice 6 Pollution au plomb

Annales

« Eau potable ou non ? »

L

L

L’

’

’e

e

ea

a

au

u

u

e

e

et

t

t

s

s

se

e

es

s

s

r

r

re

e

es

s

ss

s

so

o

ou

u

ur

r

rc

c

ce

e

es

s

s

Production d’eau potable ; traitement des eaux.

Ressources minérales et organiques dans les océans ; hydrates de gaz.

P

Pr

ro

od

du

uc

ct

ti

io

on

n

d

d’

’e

ea

au

u

p

po

ot

ta

ab

bl

le

e

L’eau potable est tirée des eaux de surface ou des eaux souterraines.

Des normes régissent les teneurs maximales des espèces dissoutes et la

quantité de bactéries admissibles. Elle est donc traitées avant d’être

distribuée.

La dureté d’une eau dépend de sa teneur en ions calcium et magnésium.

Ces ions ne sont pas toxiques, mais une concentration élevée peut entraîner

des désagréments comme une diminution de la durée de vie des machines

à laver (formation de calcaire lorsque l’eau est chauffée ou lorsqu’elle

s’évapore).

Le traitement de l’eau avant distribution

TP 1.3 : Dureté d’une eau

Objectif : Doser les ions Ca

2+

et Mg

2+

dans une eau du robinet, pour en

déterminer sa dureté

Démarche : Déterminer la concentration d’un eau en ions Ca

2+

et Mg

2+

grâce à un dosage par l’EDTA. L’indicateur de fin de réaction est le NET.

T

Tr

ra

ai

it

te

em

me

en

nt

t

d

de

es

s

e

ea

au

ux

x

Les eaux usées sont rejetées dans la Nature, après un traitement destiné à

les dépolluer.

Quelques exemples de ces traitements bio-physico-chimiques

• Dégrillage : une filtration grossière pour éliminer les gros déchets.

• Décantation : élimine les polluants non solubles (sable, graisses, boues).

• Floculation : fait précipiter certains polluants présents à l’état de

particules de très petites dimensions, qui mettraient autrement beaucoup de

temps à décanter.

• Traitement biologique : des bactéries consomment les matières

organiques (sucres)

TS - spécialité www.pichegru.net 7 septembre 2016

-3-

L’assainissement des eaux usées

TP 1.4 : Filtration au charbon actif

Problématique : Quelle est l’efficacité du charbon actif dans la filtration

de certaines molécules ?

Démarche : Mesurer l’absorbance d’une solution de colorant alimentaire

avant et après filtration au charbon actif, dans différentes conditions.

L

Le

es

s

r

re

es

ss

so

ou

ur

rc

ce

es

s

d

de

es

s

o

oc

cé

éa

an

ns

s

Les océans constituent des réserves très importantes de ressources

minérales (métaux) et organiques (pétrole, mais aussi molécules

thérapeutiques découvertes grâce à l’étude de la flore et de la faune

marine). La majorité de ces réserves n’est pas exploitée.

Parmi ces réserves, les hydrates de méthane attisent les convoitises,

même si leur extraction est trop difficile pour être rentable actuellement.

Ces hydrates de méthane pourraient également être libérés massivement à

cause du réchauffement de l’océan, et provoquer ainsi un emballement du

climat.

Methane Hydrate (University Austin Texas)

Exercice 7 Hydrate de méthane

L

L

L’

’

’e

e

ea

a

au

u

u

v

v

ve

e

ec

c

ct

t

te

e

eu

u

ur

r

r

é

é

én

n

ne

e

er

r

rg

g

gé

é

ét

t

ti

i

iq

q

qu

u

ue

e

e

Piles à combustible

Production de dihydrogène

P

Pr

ri

in

nc

ci

ip

pe

e

d

de

e

f

fo

on

nc

ct

ti

io

on

nn

ne

em

me

en

nt

t

d

d’

’u

un

ne

e

p

pi

il

le

e

Une pile électrique, couramment appelée « pile », est un dispositif

électrochimique qui convertit l’énergie chimique en énergie électrique

grâce à une réaction chimique d’oxydoréduction.

Les réactifs ne sont pas directement en contact, mais réagissent par

échange d’électrons à travers le circuit électrique que la pile alimente. Un

pont ionique permet également l’échange de charges, de manière à

compenser le déséquilibre de charges induit par l’échange d’électrons

entre les réactifs. Toutes les piles et batteries fonctionnent sur ce principe,

sans aucune exception.

P

Pi

il

le

e

à

à

c

co

om

mb

bu

us

st

ti

ib

bl

le

e

Une pile contient une certaine quantité de réactifs. Lorsque ceux-ci ont

réagi, la pile est épuisée est doit être recyclée.

Les accumulateurs électrochimiques, appelés « batteries ou piles

rechargeables », fonctionnant grâce aux réactions électrochimiques de

leurs électrodes, qui assurent la conversion de l’énergie électrique en un

processus chimique réversible.

Une batterie est un ensemble de piles ou d’accumulateurs

électrochimiques associés de façon à avoir la tension désirée.

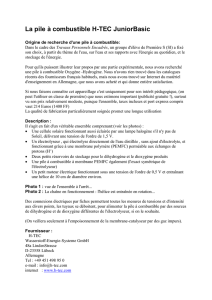

Une pile à combustible est une pile que l’on peut « recharger » par ajout

direct de réactifs, sous forme liquide ou gazeux. Elle a l’avantage, par

rapport à une pile rechargeable classique, de pouvoir être rechargée très

rapidement, puisqu’il suffit de refaire « le plein » de réactifs.

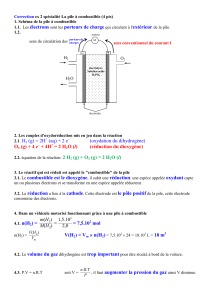

Fonctionnement d’une pile à combustible

P

Pr

ro

od

du

uc

ct

ti

io

on

n

d

de

e

H

H

2

2

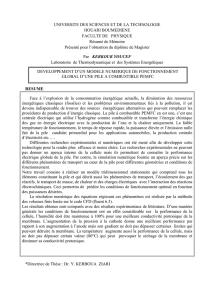

Le dihydrogène n’existe pas sur Terre à l’état natif. Il faut le fabriquer, par

électrolyse de l’eau :

2H

2

O → 2H

2

+ O

2

Cette réaction n’est pas spontanée ! Elle nécessite un apport d’énergie.

Il existe d’autres moyens de fabriquer du H

2

, notamment par

transformation chimique de la biomasse.

Le dihydrogène est un vecteur d’énergie : il est capable de restituer une

grande partie de l’énergie qui a été nécessaire à sa production, par

combustion avec le dioxygène :

2H

2

+ O

2

→ 2H

2

O

Cette réaction est fortement exothermique.

Le dihydrogène n’est donc pas une source d’énergie primaire, puisqu’il

n’existe pas de « gisements » de dihydrogène sur Terre. Il ne peut être

qu’un moyen de la stocker.

Son avantage est que sa combustion ne produit que de l’eau. Mais il est

difficile à stocker : c’est un gaz, qui ne peut être liquéfié qu’à très haute

pression (350 bars) ou à très basse température (-250 °C).

D’autres voies que l’électrolyse de l’eau, pour la production de H

2

, sont

explorées, notamment la production par des algues monocellulaires

génétiquement modifiée, qui produiraient du H

2

à partir de l’eau par

photosynthèse.

L

Le

e

H

H

2

2

c

co

om

mm

me

e

s

so

ou

ur

rc

ce

e

d

d’

’é

én

ne

er

rg

gi

ie

e

Le dihydrogène produit de l’énergie par combustion avec le dioxygène.

Cette combustion peut être directe. Dans ce cas, le dihydrogène réagit

avec le dioxygène dans un moteur thermique « classique ».

Mais il peut également réagir avec le dioxygène dans une pile à

combustible. Le rendement énergétique est alors meilleur. Mais le

dispositif est technologiquement plus compliqué à produire, et son

fonctionnement n’est pas encore pleinement satisfaisant (durabilité du

« pont ionique »).

Production de H

2

et pile à combustible

1

/

3

100%