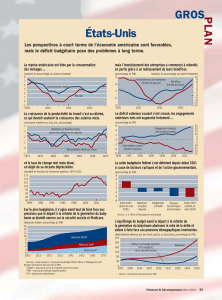

Finances publiques et cycle économique : une autre approche

Finances publiques et cycle économique :

une autre approche

Cédric Audenis

Corinne Prost

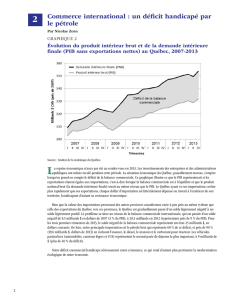

Connaître l’impact du cycle conjoncturel sur le solde des administrations publiques est nécessaire

pour l’analyse et la prévision des finances publiques. De nombreux travaux économiques cherchent

ainsi à estimer la sensibilité du solde public à la conjoncture afin d’en déduire le niveau du solde,

hors effets cycliques. Celui-ci peut être considéré comme un indicateur de l’orientation de la

politique budgétaire.

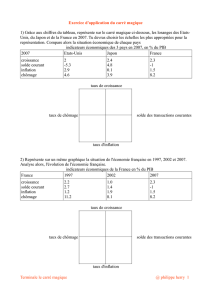

Les méthodes utilisées habituellement, notamment par les institutions internationales (Commission

Européenne, OCDE, FMI) présentent des calculs de solde conjoncturel, défini comme l’impact des

fluctuations de l’activité présente sur le solde public, obtenu grâce à une approche en deux étapes :

l’évaluation de la position de l’économie dans le cycle et l’estimation des élasticités budgétaires.

Leur méthode de détermination de ce solde consiste d’abord à caractériser la situation de

l’économie dans le cycle par le niveau d’un output gap c’est-à-dire l’écart exprimé en point de PIB

entre le PIB effectif et un PIB tendanciel ou potentiel. Un PIB tendanciel est obtenu par un lissage

statistique du PIB. Un PIB potentiel est calculé à partir d’une fonction de production ; sa croissance

dépend d’hypothèses sur la progression tendancielle des facteurs de production et de la productivité

globale des facteurs. Une fois estimées les élasticités au PIB des différentes recettes et dépenses des

administrations publiques, c’est-à-dire leurs sensibilités moyennes à la croissance, un solde

conjoncturel peut être déduit du niveau de l’output gap. Le solde dit structurel s’obtient par

différence.

Ces méthodes impliquent des choix normatifs pour le calcul des élasticités budgétaires. En effet,

elles sont obtenues en reconstituant des séries d’impôts, entre autres, à législation constante. Mais

ceci suppose de faire des choix sur les modifications de barème qui sont considérées comme

tendancielles, par exemple celles qui permettent d’ajuster l’impôt à l’inflation, ou de ne pas

modifier la pression fiscale,… D’autre part, la mesure du cycle conjoncturel est fragile et dépend

largement des choix adoptés pour le calcul du PIB potentiel ou tendanciel. Ceci entraîne bien

évidemment des différences importantes sur l’estimation du solde conjoncturel.

Enfin, les méthodes habituelles se fondent sur le seul impact de la conjoncture présente sur le solde

public. Or les inerties, les dynamiques à la fois des recettes publiques mais également des

comportements économiques, impliquent que les liens entre la conjoncture et les finances publiques

sont caractérisés par une dynamique plus longue. Ainsi, cet article montre, à partir d’une maquette

(*) E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

Économie et Prévision n°157 2003-1

très simplifiée de l’économie française dans laquelle sont modélisées les recettes et dépenses

sensibles aux variations de l’activité, que l’historique des chocs d’activité influe sur le niveau du

solde public. Dans cette maquette, la consommation du revenu disponible se fait à parts égales

instantanément et en deuxième période. Que les variations du revenu disponible ne soient pas

répercutées immédiatement dans la consommation paraît en effet être un déterminant majeur des

enchaînements dynamiques du solde et du PIB, et accroît en particulier la persistance d’un choc

conjoncturel transitoire. Cette dernière ne passe pas par les mêmes canaux pour le solde et pour le

PIB - en raison notamment des retards dans la perception de certains impôts - de sorte que

l’élasticité du solde public au PIB varie au cours du temps. On montre qu’elle dépend largement de

l’historique des chocs conjoncturels passés.

La suite de l’article s’appuie sur ce résultat pour développer une méthode d’évaluation des

interactions dynamiques entre le cycle et le solde public. Face à l’impossibilité de s’affranchir de

choix normatifs dans la reconstitution de séries à législation constante, cette méthode repose sur les

évolutions effectives pour estimer les élasticités à l’activité. Un modèle VAR permet d’estimer les

dynamiques communes de la croissance du PIB et du solde public. Le solde non-cyclique est alors

défini comme celui qui aurait été obtenu si le PIB était resté sur sa tendance. Le solde cyclique s’en

déduit par différence. Par construction, le solde cyclique intègre l’effet des fluctuations présentes et

passées de l’activité. Il intègre aussi la réaction moyenne de la politique budgétaire au cycle

économique sur la période d’estimation.

Cette démarche permet d’identifier l’impact de la conjoncture sur le solde public à moindre coût,

c’est-à-dire sans requérir d’informations détaillées sur les finances publiques et avec un minimum

de choix normatifs. Elle intègre en outre l’impact des conjonctures passées dans le calcul du solde

cyclique. Les mécanismes qui régissent la dynamique du PIB et du solde justifient en effet de prendre

en compte un effet d’inertie dans l’évolution des finances publiques.

Bien que l’ampleur des variations du solde cyclique dépende de la méthode de lissage choisie, il

apparaît que les variations du solde non-cyclique sont de même signe chaque année quelle que soit

la méthode retenue. Le solde non-cyclique se dégrade à la fin des années 1980 et au plus fort de la

crise du début des années 1990. A l’inverse, l’amélioration du solde non-cyclique des

administrations publiques depuis 1995 est continue jusqu’en 1999. Le solde non-cyclique se

dégrade légèrement en 2000 et 2001.

De nature économétrique, cette méthode produit des intervalles de confiance, lesquels montrent que

les variations du solde non-cyclique constatées en 2000 et 2001 ne sont pas statistiquement

significatives.

Cette décomposition du solde en parts cyclique et non-cyclique doit être interprétée avec

précaution : le comportement cyclique moyen des gouvernements est par construction incorporé

dans le solde cyclique et l’estimation du comportement moyen dépend fortement de la période sur

laquelle on mène l’estimation. En particulier, une éventuelle modification de la fonction de réaction

des gouvernements -probable depuis l’entrée en vigueur du pacte d’Amsterdam- risque d’être

insuffisamment prise en compte.

1

/

2

100%