QCM « La part du génotype et de l`expérience individuelle sur le

1

QCM « La part du génotype et de l’expérience individuelle sur le fonctionnement du

système nerveux »

1. Un animal spinal :

A- est aveugle.

B- n’a plus de réflexes médullaires.

C- ne sécrète plus d’hormones sexuelles.

D- va le plus souvent avoir une dégénérescence de sa moelle épinière.

E- n’a plus de communications entre sa moelle épinière et son encéphale.

2. La plasticité du cortex cérébral :

A- est essentiellement synaptique.

B- peut se manifester tout au long de la vie chez l’Homme.

C- peut se localiser au niveau des aires sensorielles.

D- est sa capacité à changer de localisation des aires.

E- est indépendante du milieu.

3. Les neuromédiateurs des synapses inhibitrices :

A- sont des ions chlore ou potassium.

B- peuvent être indifféremment fabriqués par le neurone pré- ou le neurone postsynaptique.

C- sont synthétisés par le neurone présynaptique à l’arrivée du PA.

D- seraient des poisons mortels si on les injectait à un sujet.

E- seraient des poisons mortels si on les injectait même à l’individu sur lequel on les aurait prélevés.

4. Le message nerveux de nature électrique :

A- peut être enregistré à l’aide d’électrodes placées à la surface de la peau.

B- peut être enregistré à l’aide d’électrodes à la surface d’un nerf.

C- peut être enregistré à l’aide d’électrodes dans et à la surface d’un nerf.

D- ne se propage pas au niveau d’une synapse.

5. Les motoneurones :

A- conduisent des messages nerveux stimulateurs et inhibiteurs.

B- ont leur corps cellulaire localisé dans la substance grise de la moelle épinière.

C- sont directement stimulés par les neurones sensitifs.

D- présentent sur la membrane plasmique de leur corps cellulaire des récepteurs spécifiques aux

neurotransmetteurs.

6. La substance blanche :

A- doit son qualificatif à l’abondance de la myéline.

B- renferme les corps cellulaires des neurones moteurs.

C- peut contenir des fibres nerveuses sensitives et motrices.

D- est située au centre de la moelle épinière.

7. Excitabilité des membranes :

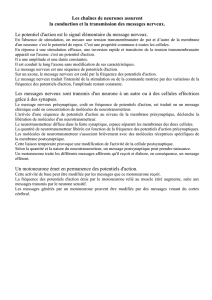

A- le potentiel d’action est le signal élémentaire du message nerveux.

B- le potentiel d’action prend naissance à partir d’un seuil de dépolarisation.

C- l’amplitude du potentiel d’action est fonction de l’intensité de stimulation.

D- la vitesse de propagation augmente avec le diamètre de la fibre nerveuse.

8. À propos du message nerveux :

A- la vitesse de propagation du potentiel d’action peut dépendre du diamètre de la fibre nerveuse.

B- un neurone postsynaptique fait la somme des différents messages afférents qu’il reçoit, il a un rôle

intégrateur.

C- l’amplitude du potentiel d’action sur une fibre nerveuse varie en fonction de l’intensité.

D- le message nerveux à l’échelle du neurone est automatiquement déclenché dès qu’il y a stimulation.

9. Le réflexe myotatique :

A- entraîne un étirement du muscle concerné.

B- est un reflexe monosynaptique.

C- est une réponse involontaire, stéréotypée et innée.

D- a pour stimulus une variation de longueur du muscle.

2

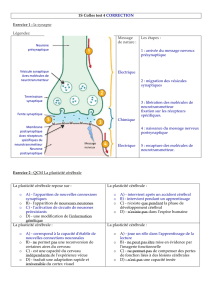

10. À propos de la synapse:

A- l’arrivée d’un message nerveux à la terminaison présynaptique libère le neuromédiateur.

B- les récepteurs aux neuromédiateurs sont fixés sur la face interne de la membrane postsynaptique.

C- les récepteurs postsynaptiques ont une forme complémentaire à celle du neuromédiateur.

D- la quantité de neuromédiateur libéré dépend de l’amplitude des potentiels d’action arrivant à la

terminaison présynaptique.

11. Un neurotransmetteur :

A- peut être soit excitateur soit inhibiteur pour un même neurone postsynaptique.

B- est une molécule chimique véhiculée par le sang jusqu’à un récepteur spécifique.

C- permet le franchissement de la fente synaptique par le potentiel de repos.

D- se fixe sur un récepteur spécifique de la membrane postsynaptique.

E- est libéré dans la fente synaptique avant d’assurer son rôle.

F- est stocké dans des vésicules cytoplasmiques du neurone postsynaptique.

12. Le message nerveux est :

A- au niveau de la fibre, constitué de trains de potentiels d’action.

B- codé par la fréquence de potentiels d’action sur une ou plusieurs fibres nerveuses d’un nerf.

C- toujours transmis dans un nerf efférent quand il est né dans un nerf afférent.

D- traduit en message chimique au niveau d’une synapse.

E- est transmis de manière unidirectionnelle au niveau de la synapse, structure présentant une

organisation symétrique.

13. Les synapses:

A- sont le lieu de communication entre deux neurones ou un neurone et un organe effecteur.

B- neuromusculaires sont situées entre une terminaison neurale et une fibre musculaire.

C- sont uniquement excitatrices.

D- assurent la transmission du message nerveux, du neurone sensitif au neurone moteur ou d’un

neurone sensitif aux interneurones.

14. La plasticité cérébrale:

A- permet au cerveau de s’adapter à des modifications de l’environnement par l’apprentissage.

B- permet au cerveau de récupérer certaines fonctions perdues à la suite de lésions.

C- est liée à la mise en place, non immuable, de réseaux de neurones dans le cortex cérébral.

D- se caractérise par la conservation de connexions entre neurones stimulés et par l’élimination de celles

ne recevant pas d’influx nerveux.

15. Le cortex cérébral :

A- est le siège d’adaptations sensorielles donc de modifications permanentes.

B- n’évolue plus au-delà des premières années d’un homme.

C- évolue de façon permanente grâce à l’apprentissage, qui joue un rôle essentiel.

D- permet, à un individu, lors d’une lésion d’une zone corticale, la récupération partielle de la fonction

détruite, en empruntant d’autres circuits de neurones.

16. Le réflexe rotulien :

A- est un réflexe polysynaptique.

B- est déclenché par l’étirement des muscles fléchisseurs de la jambe.

C- est un réflexe myotatique.

D- est un réflexe à finalité posturale.

E- a pour récepteur un mécanorécepteur : le fuseau neuromusculaire.

17. Le potentiel de repos d’un neurone myélinisé :

A- peut se mesurer à l’aide de deux électrodes placées en surface de l’axone.

B- se mesure à l’aide d’une électrode de mesure intracellulaire et d’une électrode de référence

extracellulaire.

C- a une valeur de l’ordre de + 70mV.

D- montre que la face intracellulaire est électronégative par rapport à la face extracellulaire.

E- est la différence de potentiel transmembranaire du neurone au repos.

18. La section de la racine antérieure d’un nerf rachidien entraîne :

A- une anesthésie du territoire correspondant.

B- une paralysie du territoire correspondant.

C- une dégénérescence du bout central (partie de la racine reliée à la moelle épinière).

D- une dégénérescence du bout périphérique.

E- la section des axones des motoneurones.

3

19. Le cortex cérébral :

A- est constitué de 6 couches de neurones.

B- est constitué de neurones interconnectés.

C- est constitué de substance blanche.

D- s’édifie sous l’action de gènes homéotiques.

20. Le potentiel de repos :

A- correspond à une différence de potentiel transmembranaire du neurone.

B- correspond au potentiel de membrane d’un nerf.

C- traduit une électronégativité relative du milieu intracellulaire.

D- naît automatiquement quand un neurone est stimulé.

21. Un neurotransmetteur :

A- est stocké dans l’élément présynaptique.

B- se fixe sur la membrane présynaptique.

C- pénètre dans l’élément postsynaptique.

D- engendre toujours, en se fixant, un potentiel d’action.

22. Un potentiel postsynaptique excitateur :

A- correspond à une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique.

B- correspond à une dépolarisation de la membrane postsynaptique.

C- ne modifie pas la polarisation membranaire postsynaptique.

D- rend plus facile la génération postsynaptique d’un potentiel d’action.

E- rend plus difficile la génération postsynaptique d’un potentiel d’action.

23. Parmi les neurones constituant un arc réflexe polysynaptique, il y a :

A- les neurones sensitifs des racines ventrales des nerfs rachidiens.

B- les motoneurones des racines dorsales des nerfs rachidiens.

C- les interneurones de la substance grise.

D- les interneurones de la substance blanche.

24. Un potentiel de récepteur est :

A- un potentiel qui peut être propagé localement le long d’un corps cellulaire ou d’une dendrite.

B- codé en fréquence.

C- codé en amplitude.

D- un potentiel qui induit des potentiels d’action à partir d’une valeur seuil.

25. L’intégration nerveuse :

A- désigne la capacité d’un neurone à prendre en compte des informations nerveuses variées

convergeant vers ce neurone par de nombreuses synapses établies avec lui.

B- résulte de l’action sur le neurone présynaptique des variations de concentration de

neurotransmetteur libéré par le neurone postsynaptique en fonction de la fréquence des potentiels

d’action du message nerveux afférent.

C- est un processus par lequel un centre nerveux recevant un ensemble de messages différents élabore

des messages nerveux originaux à l’origine d’une réponse appropriée.

D- peut être due à une sommation spatio-temporelle au niveau d’un neurone présynaptique.

26. L’étirement d’un muscle a pour conséquence directe ou indirecte :

A- le relâchement du muscle antagoniste.

B- la stimulation de nombreuses unités motrices situées dans ce muscle.

C- l’activation des interneurones en rapport avec les motoneurones du (des) muscle(s) antagoniste(s).

D- le tonus musculaire.

27. À propos du génotype et système nerveux :

A- le génotype est responsable de la division du cortex en zones traitant les informations sensorielles.

B- les limites des aires corticales sont fixées de manière irréversible à la naissance.

C- la plasticité cérébrale est déterminée à la naissance.

D- deux vrais jumeaux n’ont pas un phénotype strictement identique en raison de la plasticité pariétale.

28. Le potentiel transmembranaire de repos :

A- correspond à une différence de potentiel électrique.

B- n’existe que dans les cellules nerveuses.

C- n’existe que dans les cellules excitables.

D- existe dans toutes les cellules.

E- est modifié lors de la stimulation d’un neurone.

4

29. Les synapses chimiques :

A- comporte toujours un élément dit posynaptique.

B- sont les moins abondantes du système nerveux chez l’homme.

C- comporte toujours un espace synaptique.

D- comporte une membrane présynaptique sur laquelle se trouvent des récepteurs canaux chimio-

dépendants.

E- font toujours intervenir un neuromédiateur électrique libéré au niveau de la membrane

postsynaptique.

30. Répondez par 1 si les deux propositions sont vraies et si elles ont une relation de cause à effet. Par 2

si elles sont vraies mais n’ont pas de relation de cause à effet. Par 3 si l’une des deux seulement est

fausse. Par 4 si les deux sont fausses.

A- Le maintien de la posture n’est pas un phénomène réflexe car la contraction musculaire peut être

déclenchée par des neurones moteurs corticaux.

B- Le réflexe myotatique agit sur le tonus musculaire car il correspond à une boucle de régulation entre

longueur et contraction du muscle.

C- L’action d’un neurotransmetteur sur une cellule cible n’est pas spécifique car chaque

neurotransmetteur a toujours la même action quelle que soit la cellule cible.

1

/

4

100%