Sommaire - Communauté d`agglomération Seine-Eure

Le journal des habitants engagés

pour le développement durable

Sommaire

Le C2D, pour quoi faire, pourquoi pas vous? ....2

Et le développement durable, c’est quoi ? ......2

Culture de la chaleur .......................3

Ces dérèglements, vraiment dus

aux activités humaines? ...................3

La COP 21, et les 2 degrés ..................4

Planter des haies, une des solutions! .........4

Rénovation énergétique et toits végétalisés. . . . . . 4

L’alimentation, autre vecteur du changement ....4

Edito

LeC2D, ou Conseil de Développement Durable, est composé de membres de la

société civile et s’intéresse à tout sujet relatif au développement du territoire.

Le C2D travaille aux côtés des élus du Conseil communautaire et s’attache à

apporter des idées, des pistes d’actions, des retours d’expérience aux élus, afin

de contribuer à une construction soutenable du territoire.

Ce C2D, qui est aussi le vôtre, monte en puissance et a fait sa rentrée. Nous

sommes 50 conseillers bénévoles, concernés par ce qui touche à notre commu-

nauté d’Agglomération et motivés pour apporter une contribution utile à ceux qui

l’animent et dessinent son avenir.

Cette première lettre d’information est consacrée à la présentation de notre

groupe et à la conférence internationale sur le climat (COP 21) qu’il aborde à

travers plusieurs sujets.

Cette année verra de nombreux projets de l’Agglo entrer en phase active. Nos

groupes de compétences sont représentés au sein des commissions de l’Agglo

pour participer à leurs travaux.

Ces projets sont porteurs d’enjeux que nous avons jugés importants:

•Uneambitionàlongtermepourl’AgglomérationSeineEurequiassurela

cohérence des choix de nos élus au long des mandatures successives. C’est

le projet de territoire sur lequel l’Agglo commence à travailler.

•Uneplacepourl’économiesocialeetsolidaireàlahauteurdunombrede

personnes en recherche d’emploi et de reconnaissance. Les projets des Hauts

Prés et de la Ressourcerie vont y contribuer, il faut que nous comprenions

comment en faire des succès et comment aller bien plus loin.

• Laréductiondenotreconsommationenénergiesfossilesrenduepossibleparle

développement des énergies renouvelables et par de nouveaux comportements

(transports, alimentation, circuits courts, réduction des déchets...) pour dimi-

nuer notre dépendance, améliorer notre santé et celle de notre environnement.

•L’attractivitédenotreterritoirepouraccueillirouretenirlestalentsquinous

apporteront la dynamique nécessaire à nos développements.

Enfin je tiens à saluer Rebecca Armstrong qui quitte l’Agglomération après plus

de 8 années au service des politiques de développement durable. C’est en partie

à elle que nous devons la mise en œuvre de l’Agenda 21 et le lancement du C2D.

Nous l’en remercions très sincèrement et lui souhaitons de beaux succès dans

sa nouvelle entreprise.

Jean-Pierre Cabourdin,

Président du Conseil de Développement Durable (C2D)

Numéro 1

PAGE 1

La COP 21, et les 2 degrés…

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, Paris accueillera la 21e Confé-

rence des Parties (COP21), ou Conférence mondiale pour le climat, dans

le but d’aboutir à un nouvel accord international, applicable à tous les

pays, et dans l’objectif de maintenir le réchauffement moyen de la

planète sous la barre des 2°C, d’ici la fin du siècle.

Ces 2°C sont mesurés par rapport à la température de l’année 1850,

donnée comme le début de l’ère industrielle. Cet objectif de 2°Cest une

décisionpolitique,priseparlaConventionClimatdesNations-Unies,et

fondée sur les recommandations des scientifiques du GIEC.

Pourquoi cette recommandation: une hausse limitée à 2 degrés de-

vrait permettre à l’humanité de s’adapter au réchauffement climatique,

malgré de nombreux bouleversements. Au-delà, les conséquences

seront irréversibles.

Rénovation énergétique et toits végétalisés

Vous envisagez une rénovation énergétique de votre logement?

Vous envisagez d’ajouter un garage à votre habitation?

Pensez à l’option du toit végétalisé qui consiste à recouvrir un toit

d’une multicouches d’isolants et de terre qui servira à la végétation.

Sesavantagessontmultiples:

•alorsqu’untoitnormalatteint60°Cenété,lemêmevégétaliséne

dépasse pas 25°C; la température intérieure des locaux diminue

ainsi facilement de 3°C sans source d’énergie, donc gratuitement

(et vice-versa en hiver).

•enzoneurbaine,onrecréedesespacesvertsbénéquesàla

biodiversité et éloignés de la présence quotidienne de l’homme.

•lepiégeagedesparticulesnesaméliorelaqualitédel’air.

Unenouveauté?Non,cette

technique ancestrale d’isolation a

traversélessièclesenScandina-

vie, preuve en est de sa qualité!

Comme beaucoup des préconisa-

tions du développement durable:

il suffit de revenir au bon sens de

nos anciens…

Groupe Habitat du C2D

Planter des haies,

une des solutions !

En ville, comme à la campagne, les haies seront l’un de nos meilleurs

alliés pour s’adapter aux dérèglements climatiques. Elles favorisent

l’infiltration de l’eau grâce à leurs racines, freinent le ruissellement

lors des gros orages, protègent les sols de l’érosion.

En zone rurale, elles sont de parfaits coupe-vent. Leur perméabilité

permet à l’air de circuler et, ajouté à l‘évaporation du feuillage, de créer

un microclimat agréable en période de fortes chaleurs. Elles abritent

des dizaines d’espèces animales et maintiennent une biodiversité; les

insectes pollinisateurs y trouvent un milieu propice.

Sivousêtespropriétaireoulocataire(avecaccorddupropriétaire),il

est concevable de planter une haie qui vous apportera autant d’avan-

tages, dont une esthétique changeante, si vous optez pour une haie

vive.

Avant toute chose, il est impératif de se renseigner à la Mairie de votre

localité pour connaître les réglementations locales si elles existent; en

leurabsence,lesplantationsdemoinsde2mdehauteurdoiventêtre

plantées à plus de 50cm du mitoyen, et pour les hauteurs supérieures

à 2m, penser à l’accès le long de la future haie pour son entretien.

Pour éviter les erreurs, privilégier les achats chez un pépiniériste

proche de chez vous qui vous indiquera les meilleures essences en

fonction de votre terrain et de votre localité.

Sivousavezdéjàunretourd’expériencedanslaplantationoul’entre-

tien des haies, n’hésitez pas à en faire profiter le C2D.

Contact: [email protected]

L’alimentation, autre vecteur du changement

Senourrirestunepréoccupationquotidienne.Unealimentationde

qualité, contrairement aux idées reçues, n’est pas plus chère pour le

porte-monnaie mais demande juste un peu de recherche.

Produits locaux BIO, circuits courts, commerce équitable, produits de

saison, savoir-faire artisanal, jardins partagés, la prochaine «Lettre du

C2D» leur fera la part belle.

Pour une alimentation responsable, rendez-vous au prochain numéro!

Conception&réalisation:Libreéquerre-www.libre-equerre.fr•

Comité de rédaction : Bernard Leroy, Anne Terlez, Marie Le Calonec,

Nelly David, Claire Labigne, Jean-Pierre Cabourdin, Jean-Claude

Charignon,Jean-PierreCobert•Directeurdepublication:Jean-

PierreCabourdin•Dépôtlégal:Automne2015•Imprimésur

papiercertié•PEFC•Tirage:2000ex

Le Cornouiller sanguin, l’une des espèces les plus adaptées au territoire de l’Agglo

Le journal des habitants engagés pour le développement durable

PAGE 4

Le C2D, pour quoi faire, pourquoi pas vous ?

Le réchauffement climatique, une réalité?

Certes, il neige toujours en hiver, et nous avons encore des prin-

tempsfrais et pluvieux.

Néanmoins, il ne faut pas confondre la météorologie où l’on parle

en jours, et la climatologie où l’on parle en dizaines d’années.

L’évolution du climat n’est pas continue mais se fait bien par

paliers, ce qui continue d’alimenter l’argumentaire des derniers

climato-sceptiques. Si les variations astronomiques naturelles

de notre globe nous amènent vers une nouvelle glaciation dans

quelques dizaines de milliers d’années, il n’en reste pas moins

vrai que notre avenir proche se dirige droit vers un réchauffement

accru.

Et l’Agglo Seine-Eure dans tout ça?

Le territoire de l’Agglomération Seine-Eure est bien éloigné de

la banquise qui fond, des glaciers qui reculent, du niveau des

océans qui monte. Est-il, pour autant, peu concerné? Effecti-

vement, nous avons la chance de bénécier, encore, d’un climat

doux, mais, comme le reste de la planète, nous sommes évidem-

ment concernés.

Et pour preuve: Météo-France a réalisé une étude complète du

futur climat de la France, pour 3 scénarios de réchauffement et

pour 2030, 2050, et 2080.

Pour 2030 (dans juste 15ans), et dans le scénario médian, on peut

releverles moyennes suivantes, pour notre territoire:

* hausse des températures hivernales: 1.6°C

* hausse des températures estivales: 1.4°C

* moyenne des précipitations hivernales: +5%

* moyenne des précipitations estivales: -15%

* temps passé en situation de sécheresse: +30%

Concrètement, que peut-on faire

individuellement?

Face à ces dérèglements climatiques, il y a deux solutions: la lutte

contre le réchauffement, et l’adaptation.

* La lutte, ou l’atténuation, sera l’œuvre de l’humanité toute en-

tière. A l’échelle du territoire, les services de l’Agglo Seine-Eure

ont déjà tracé le chemin au travers de l’Agenda 21, du Plan Climat

Energie Territorial 2014-2018, du Plan de réduction des déchets,

du futur Schéma directeur des énergies renouvelables.

* L’adaptation: c’est une approche individuelle. Il est nécessaire

pour les habitants de l’Agglo d’acquérir une CULTURE DE LA

CHALEUR, culture que possèdent peu de Normands. Le C2D

essaiera au fil du temps d’en donner des élémentsprécis; en

voilà un survol:

en zone rurale:

• créer un microclimat autour de la maison en plantant un maxi-

mum d’arbres, d’essences peu stressées par la chaleur, et qui

présentent aussi l’avantage d’être des puits à CO2,

• planter des haies en limite de propriété,

• proscrire les allées bétonnées et les terrasses extérieures dont

les eaux sont évacuées dans les réseaux d’eaux pluviales, et

faire en sorte que les eaux de pluie s’inltrent sur place,

• avoir des murs clairs rééchissant la chaleur,

• installer des toitures végétalisées dans la mesure du possible,

• mettre en place des récupérateurs des eaux de pluie, etc.

en zone urbaine, où lors des fortes chaleurs, la température dé-

passe de 1 à 2 degrés la température des alentours:

• Créer des climatisations naturelles ne consommant pas d’éner-

gie comme les volets ou les stores, les grandes jardinières

avec des plantes hautes, etc.

Adaptation, atténuation, lutte, c’est maintenant. Dans 5 ou 10 ans,

il sera vraiment trop tard.

Groupe Environnement du C2D

Culture de la chaleur

Malgré tous les signes alarmants du dérèglement climatique, certains remettent encore

en cause son existence. Pourtant, il est déjà bien présent.

Ces dérèglements, vraiment

dus aux activités humaines ?

En1988,deuxinstitutionsdesNationsUnies,l’OrganisationMétéo-

rologiqueMondiale(OMM)etleProgrammedesNationsUniespour

l’Environnement(PNUE)ontcrééleGIEC:Grouped’expertsIntergou-

vernemental sur l’Evolution du Climat.

Le GIEC a pour mission d’évaluer, sans parti pris, et de manière métho-

dique et objective, l’information scientifique, technique et socio-écono-

mique disponible, en rapport avec la question du changement clima-

tique. Voici l’évolution de leurs différents rapports:

•Le1erRapportd’évaluationduGIEC(1990),aconrmélesinforma-

tions scientifiques sur lesquelles étaient fondées les préoccupations

relatives à l’évolution du climat.

•Le4èmerapportduGIEC(2007):«onpeutavanceravecundegré

de confiance très élevé que les activités humaines menées depuis

1750onteupoureffetnetderéchaufferleclimat».

•Le5èmerapportduGIEC(2014):«ilya95chancessur100que

le réchauffement climatique soit lié à l’activité humaine».

Il ne fait donc quasi aucun doute que l’Homme en est hautement res-

ponsable…

Le journal des habitants engagés pour le développement durableLe journal des habitants engagés pour le développement durable

PAGE 2 PAGE 3

Le Conseil de Développement Durable,

ou C2D, est une instance de participation

citoyenne. Tout comme les conseils de

quartier, les conseils de développement

sont composés d’habitants ou d’acteurs

du territoire, ayant envie de donner leur

avis et leur expertise sur les projets lo-

caux.

Le cadre: La Loi d’Orientation pour

l’Aménagement et le Développement

Durable des Territoires (LOADDT) ou loi

Voynet, votée en 1999, institue la repré-

sentation de la société civile avec un droit

d’information et de conseil.

Qui sommes-nous ? Des citoyens,

femmes et hommes, qui veulent consa-

crer une partie de leur temps et de leur

énergie à donner leur avis d’usager, ou

qui veulent promouvoir une approche du

vivre ensemble indépendamment des par-

tis politiques (associations). Le bénévolat

est notre force, rien ne nous oblige ou ne

nous lie. Notre nombre et la diversité de

nos origines ou expériences, ainsi que la

recherche d’un consensus ouvert à toutes

les inuences, nous offrent la possibilité

de nous approcher de l’intérêt commun.

Nos avis ne valent pas décision, et notre

valeur ajoutée ne vaut que par la prise en

compte de nos avis et recommandations

par nos interlocuteurs, élus et décideurs.

Comment agissons nous ? Ce peut

être très en amont comme avec le projet

de territoire (voir édito), ce peut être au

moment de la revue des plans d’inves-

tissement comme avec l’Agenda 21 ou

avec le contrat d’Agglo, ce peut être pour

chacun des projets que nous avons iden-

tié et pour lesquels nous intervenons aux

côtés des élus, des agents de l’Agglo et

des intervenants extérieurs au sein des

commissions. Comment: en posant les

bonnes questions, en faisant entendre la

perception du citoyen moyen de manière

à rester au plus près de la réalité et en

apportant un retour d’expérience à travers

la consultation des populations affectées.

Où en sommes-nous ? Nous nous

sommes organisés en groupes de com-

pétence pour que nos délégués puissent

émettre des avis. Aujourd’hui, le C2D

compte 6 groupes: Economie – Environ-

nement – Mobilités/Transports – Culture/

Tourisme/Loisirs – Habitat – Insertion

professionnelle. Chaque groupe dispose

d’une grande autonomie. La confrontation

des idées émises par chacun des groupes

permet d’aboutir à des conclusions ou

positions qui s’approchent de l’intérêt

commun. Chaque groupe a déni les su-

jets sur lesquels il veut travailler. Ils ont

commencé à mener leurs propres inves-

tigations pour comprendre les enjeux, les

points critiques, les critères de succès et

les causes possibles d’échec.

Et maintenant ? Il nous faut gagner en

audience, autant auprès des élus que de

la population. Pour cela nous allons nous

impliquer un peu plus dans les débats et

communiquer sur nos questions et re-

commandations. Nous devons également

compléter nos compétences en recrutant

de nouveaux conseillers.

Alors pourquoi pas vous? Si vous êtes

prêt à nous consacrer 4 à 6 heures par

mois, le premier pas consiste à contacter

Claire Labigne qui saura vous accueillir et

vous diriger vers les bonnes personnes.

Ses coordonnées :

claire.labigne@seine-eure.com /

02.32.50.86.48.

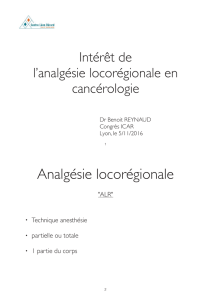

Notion très «à la mode» depuis deux décennies, elle est très

employée, souvent à tort et à travers. Mais qui en connait vraiment

la dénition, et surtout le but?

Le développement durable c’est un «développement qui répond

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des

générations futures à répondre à leurs propres besoins» (Rapport

Brundtland, 1987).

A travers cette expression, il s’agit alors d’améliorer nos conditions

de vie actuelles sans mettre en péril celles de demain.

Il est souvent dit que le développement durable repose aussi sur

les 3 piliers fondamentaux que sont: le social, l’économie, et

l’environnement.

Le social: pour réduire les inégalités.

L’économie: pour créer des richesses et ne pas les gaspiller.

L’environnement: pour protéger notre planète et ses occupants

(animaux, végétaux, humains).

Si le développement ne satisfait

que deux critères, il pourra être

viable, vivable ou équitable.

Il ne sera durable qu’en

satisfaisant les 3 critères

(voir schéma).

Contrairement à ce que beau-

coup de personnes pensent, il

ne s’agit donc pas uniquement

de la politique environnementale

(énergies renouvelables, maitrise des

consommations d’eau, réduction des déchets, etc.), mais doit

s’appliquer à tout développement nouveau et dans tous les do-

maines (habitat, transports, loisirs, emploi, énergies, communica-

tions, programmes sociaux, culturels, etc.)

Groupe Economie du C2D

Et le développement durable, c’est quoi ?

1

/

2

100%