L`expérience plurielle de la maladie chronique. Maladie pulmonaire

L'expérience plurielle de la maladie chronique. Maladie pulmonaire et famille

Extrait du Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique

http://www.systemique.be/spip/article.php3?id_article=117

L'expérience plurielle de la

maladie chronique. Maladie

pulmonaire et famille

- SAVOIR THÉORIQUE - Échanges à partir d'articles , bibliothèque, dictionnaire et concepts de la systémique - Article donné par son auteur

pour stimuler des échanges -

Date de mise en ligne : mardi 1er janvier 2008

Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique

Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 1/19

L'expérience plurielle de la maladie chronique. Maladie pulmonaire et famille

L'expérience plurielle de la maladie chronique Maladie

pulmonaire et famille

[1]

Marco Vannotti et Michèle Célis-Gennart

« Il se pourrait que, parmi les manifestations corporelles de la maladie, seules importent celles qui exercent une

action Spécifique sur I 'humain, dans /'homme, tandis que le dommage occasionné par une perte irréparable de

cellules et de tissus serait passablement accessoire. »

"V. von Wejzsàcker (1986)"

1. Introduction

Alors que l'espérance de vie a augmente ces dernières décennies, le nombre de patients souffrant de maladies

chroniques a aussi augmenté et va continuer d'augmenter (The World Health Report, 1997).

Ces patients chroniques exigent que l'on adapte le plus efficacement possible les ressources du système de santé à

leurs besoins (Berwjck et aI., 1990).

C'est pourquoi une conceptualisation claire d'un mode d'approche des maladies chroniques devient l'un des devoirs

urgents de la médecine d'aujourd'hui A cet égard, le fait que le modèle biomédical ait remporté de larges succès

dans la pratique n'exclut pas que certains objectifs dans le domaine de la santé doivent se concevoir suivant une

dimension plurielle, en référence à d 'autres paradigmes de soins (Heflstrom et al., 1998).

Un paradigme culturel largement partagé par les professionnels de la santé postule que l'essentiel de la maladie doit

être repéré au niveau d'un dommage biologique. Ce paradigme incline à considérer la maladie comme une altération

du corps ou de l'esprit d'un individu, indépendamment de son histoire, indépendamment de son réseau

d'appartenance et des caractéristiques du réseau de soins auquel il a accès. Nous opposons à ce paradigme une

réflexion qui s'inscrit dans la lignée de l'approche bio-psycho-sociale et de la pensée systémique, lesquelles visent à

prendre activement en compte la complexité de la maladie.

L'installation de la chronicité se répercute en effet à différents niveaux de la vie biologique, psychologique et sociale

du sujet - l'un des risques étant que l' altération de l'état de santé provoquée par la maladie porte une atteinte

durable ou définitive aux compétences familiales du patient (Vannotti & Célis-Gennart, 1997).

I1 importe dès lors d'élargir le champ d'investigation et d'intervention de la médecine somatique par une approche

qui inclut les théories psychosociales de la maladie (Janz et al. 1984 ; Katon et al., 1994 ; Ke)ley, 1972 ; Lazarus,

1966).

Ces dernières intègrent des variables relatives

Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 2/19

L'expérience plurielle de la maladie chronique. Maladie pulmonaire et famille

• à l'histoire des patients,

• aux représentations de la maladie,

• aux émotions et aux stratégies d'adaptation, pour comprendre la manière dont les patients vivent leur affection.

L'histoire de la famille, les relations passées et actuelles contribuent elles aussi, à différents degrés, à façonner

l'aptitude du patient à faire face à la maladie, et interfèrent avec l'accès aux soins. Estimer l'impact que les maladies

chroniques ont à l'intérieur de la famille et évaluer de manière nuancée les particularités individuelles et les

interférences familiales, exige dès lors la mise en place d'un cadre conceptuel complexe (Tanseila, 1995).

Un tel cadre devrait éviter tout réductionnisme et favoriser l'intégration, plutôt que l'exclusion réciproque, des

différents aspects de la maladie.

Un ensemble d'évidences suggère qu'il faut, dans le domaine des soins, donner une importance et une attention

majeure à cette approche intégrée. Non seulement pour une meilleure compréhension du patient, mais aussi pour la

mise en place de stratégies de soins plus adaptées (Levitan & Kornfeld, 1981). C'est ce qui a motivé 1' élaboration

d'un projet de recherche dont nous avons été chargés autour de la chronicité des maladies respiratoires.

Suivant une perspective systémique, la compréhension du malade exige que l'on approche sa maladie (sa genèse et

son devenir progressivement chronique) au départ d'une configuration d'ensemble, où les différents éléments

s'intègrent les uns aux autres et s'influencent réciproquement.

Nous postulons d'une part que la maladie - que l'on cherche à décrypter sa pathogenèse, à analyser son évolution et

ses répercussions sur les compétences sociales, ou à développer les moyens thérapeutiques les plus aptes à la

soigner - est intrinsèque d'un certain contexte. Nous postulons d'autre part qu'elle s'inscrit de façon indissociable

dans l'horizon historique d'un processus de vie.

En nous référant à l'épistémologie systémique, nous pouvons affirmer, avec Onnis (1989), que la caractéristique

fondamentale de la maladie est d'« être un point d'intersection douloureux entre facteurs biologiques, psychologiques

et sociaux, croisement entre nature et culture, où la manifestation biologique en s'inscrivant dans un corps -' vécu ",

et donc sujet d'histoire, devient elle-même historicisée et historicisable ».

A partir de ces prémisses, nous nous proposons dans ce texte de mener une réflexion sur les répercussions

proprement humaines de la maladie sur l'homme. Dans le cas où elle se chronicise et devient de la sorte une

donnée « indépassable », la maladie advient à la façon d'un phénomène perturbateur qui, de façon certes

différenciée, interpelle et atteint aussi bien le patient que les proches avec qui ce dernier partage son existence.

En nous appuyant sur une situation clinique, nous nous proposons de mettre en évidence ce phénomène

anthropologique que nous pourrions qualifier comme étant l'expérience plurielle de la maladIe. Nous nous

intéresserons en l'occurrence, de façon plus spécifique, à la manière dont la maladie "agit" à l'intérieur d'une famille.

Avant de présenter le cas que nous avons choisi, nous expliciterons les hypothèses qui ont sous-tendu notre

approche clinique et notre intervention

Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 3/19

L'expérience plurielle de la maladie chronique. Maladie pulmonaire et famille

2. Hypothèses directrices

2.1. Hypothèses relatives au sens de la maladie

Nous partons de l'idée que la maladie est un processus corporel qui a pour caractéristique de constituer une atteinte

du sujet. En tant que telle, elle n'est jamais un phénomène purement biologique : l'altération somatique. Dans la

mesure où elle s'inscrit dans un organisme qui est toujours et essentiellement un corps propre, elle affecte le patient

dans la globalité ou la complexité de son existence. Elle est en ce sens un phénomène bio-psycho-social.

Vue sous l'angle biomédical, la maladie est un fait ou un processus localisé dans l'organisme qui peut aussi bien être

objectivé que traité.

Pour le patient, tomber malade est un événement qui, de façon spontanée et involontaire, transforme sa situation

d'existence et le met en demeure d'intégrer ou de s'adapter à une modification qui, en l'atteignant dans son corps,

l'atteint dans sa propre personne. En tant que telle, la maladie est un moment ou une phase de son histoire de vie.

2.2. Hypothèses relatives à la chronicité

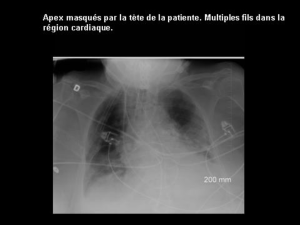

La chronicité est une notion qui peut avoir différents sens. Dans le cas des maladies pulmonaires chroniques

débouchant sur une insuffisance respiratoire, nous avons affaire à ce que nous pouvons appeler une chronicité «

dure », c'est-à-dire à une chronicité qui est fondée sur un dommage organique irréversible. Dans notre contexte, la

chronicité peut ainsi se définir assez aisément sur un plan biologique ; elle renvoie à l'irréversibilité et, le plus

souvent, à l'incurabilité d'un dommage organique.

Que signifie maintenant, pour le patient lui-même, la notion de chronicité ? Sur un plan existentiel, la maladie

chronique a la particularité de constituer un événement « indépassable ». Elle met le patient en demeure de se

transformer en sorte de s'adapter à une donnée intransformable de son histoire de vie.

Nous ferons deux commentaires à propos de la notion d' « adaptation à la maladie ». Si nous parlons de l' adaptation

à la maladie en termes d' "auto-transformation" , c'est parce qu'il ne s'agit pas seulement pour le patient de s'adapter

sur un plan psychologique à un état de fait biologique.

I1 s'agit le plus souvent pour le sujet atteint d'une maladie chronique, de réaménager pratiquement sa situation

d'existence en sorte de répondre ou de faire face à l'atteinte infligée par la maladie chronique. Dans le fait de

s'adapter à la maladie, Il n'y va donc pas d'une attitude passive ou purement assimilatrice.

Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 4/19

L'expérience plurielle de la maladie chronique. Maladie pulmonaire et famille

Notre deuxième remarque est relative à l'espace de jeu qui existe entre le « fait » somatique, d'une part, et la

subjectivité, d'autre part. Même dans le cas de la maladie chronique « dure », il semble qu'il y ait entre ces deux

pôles, une sorte de mouvement dialectique ou de mouvement à double sens. D'une part, la survenue et l'évolution

d'une maladie chronique contraignent le sujet à métaboliser dans l'espace de son expérience vécue l'événement et

les éventuels traumatismes qui l'atteignent au niveau infrasymbolique de son corps biologique. Les blessures et les

altérations qui modifient actuellement son organisme n'ont en effet jamais un sens qui serait prédonné. Il revient au

sujet à la fois de sentir et de donner un sens aux perturbations qui atteignent son corps dit « physique », et de les

intégrer ou de les incorporer dans le mouvement en cours de son existence. D'autre part, ce travail d'intégration (à la

fois symbolique et pratique) peut exercer des effets cri retour sur la façon dont le corps et la maladie se donnent à

vivre pour le sujet. II est par exemple possible que la façon dont la maladie est perçue émotionnellement, agisse sur

la sensibilité à la douleur, ainsi que sur les facultés résiduelles effectives. Même dans le cas de la chronicité fondée

sur un dommage organique irréversible. Il existerait ainsi des facteurs « modulateurs » de la chronicité : des facteurs

qui agissent, sinon sur la maladie définie au sens biomédical du terme du moins sur le devenir de la personne

malade et, en ce sens, sur la « réalité phénoménologique de l'être malade » (Rothlisrger 1993).

Suivant nos hypothèses - et nous passons là au troisième point - la façon dont la famille du patient s'ajuste à la

maladie, constitue l'un des facteurs importants qui modulent le devenir et l'évolution clinique du patient chronique

Cette hypothèse a été mise à l'épreuve dans le cas d'enfants et d'adolescents atteints d'une maladie pulmonaire

chronique (Capelli et al., 1989 Patterson et aI :, 1990 ; Thompson et al., 1992), mais très peu d'études se sont

intéressées au rôle du contexte familial dans le cas des patients adultes (Kahle et al., 1999).

2.3. Hypothèses relatives au lien entre la maladie et la famille

Comment la famille est-elle impliquée dans la problématique de la maladie chronique ? Nous avancerons ici trois

hypothèses (Vannotti & Célis-Gennart 1997).

• La survenue ou la persistance d'une maladie n'affecte pas seulement celui qui en est le porteur ; elle atteint

aussi les membres de la famille du malade.

• De par sa valence perturbatrice, la maladie - surtout chronique contraint le système familial à réaliser un travail

d'assimilation et de réorganisation

• La manière dont l'entourage familial fait face à la maladie, agit sur les vulnérabilités et les ressources du patient

lui-même.

La maladie chronique, en tant qu'atteinte vitale, affecte de façon directe les membres de l'entourage qui sont liés au

malade par une relation d'attachement Elle atteint en fait le lien d'attachenent lui-même.

Elle éveille des menaces de mort : les différents membres de la famille sont, chacun à leur manière, exposés à

1'angoisse de perdre le proche qui est atteint par la maladie, et confrontés à la possibilité de la séparation et du

deuil.

Du fait du caractère persistant de ces menaces, la maladie chronique induit des transformations dans le style de la

relation que chaque membre de la famille entretient avec le patient (Caillé, 1997).

• La maladie chronique atteint le système familial en son niveau d'organisation profond - celui où se déterminent

de façon largement implicite, les règles qui structurent les échanges, les attentes et les rôles réciproques, celui

où se contractent les missions, les dettes et les mérites, c'est-à-dire le niveau de l'éthique familiale.

Ces règles et ces mythes ont une dimension diachronique essentielle.

Copyright © Espace d'échanges du site IDRES sur la systémique Page 5/19

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%