Bassin de Béchar et ses marges

Bassins de la province occidentale

Bassin de Béchar et ses

marges

Le bassin de Béchar au sens strict du

terme se situe au nord-ouest de la

plateforme saharienne (fig. 1.47). Il est

limité au nord par l’accident sud-

atlasique, au sud et au sud-ouest par la

chaîne de l’Ougarta. Il se prolonge à

l’ouest audelà de la frontière algéro-

marocaine. Il est séparé du bassin de

Timimoun au sud-est et à l’est par

l’ensellement de Beni-Abbès et les

voûtes de Méharez et de l’Oued Namous.

Il s’agit d’un vaste domaine minier du

Sud-Ouest algérien très peu exploré.

Ce bassin est connu pour sa complexité

tectonique, qui est l’une des causes de la

mauvaise compréhension du système

pétrolier et des résultats médiocres

obtenus. Cependant, deux importantes

découvertes récentes dans le Strunien,

réalisées dans la partie nord de Gourara

et la voûte d’Allal, font entrevoir des

possibilités de prospection, aussi bien

dans les marges orientales du bassin de

Béchar que dans le bassin au sens strict.

La région représente une superficie de

plus de 70 000 km2, une densité de

forage de 3 puits par 10 000 km2 et une

densité sismique de 3 500 km par 10

000 km2. Les premiers puits

d’exploration, TK-1 arrêté à l’Ordovicien

et NM-1 arrêté au Siegénien, ont été

réalisés respectivement à Taoudrara

Kahla, au sud de la voûte de Méharez en

1953, et à Oued Namous en 1955. Les

tests n’ont montré aucun résultat positif.

De 1960 à 1961, quatre forages sont

réalisés sur la voûte de Méharez et son

flanc est, avec des indices de gaz dans

les calcaires du Viséen supérieur (400

m3/h) et dans les grès du Siegénien. En

1970, trois puits ont exploré les

bioconstructions carbonatées dans la

cuvette de Nekheila sans atteindre le

Dévonien. Les forages qui ont suivi ont

exploré la voûte de l’Oued Namous,

l’ensellement de l’Oued Gharbi et deux

structures au sud qui longent la chaîne

de l’Ougarta, sans résultats positifs.

La série stratigraphique,16 illustrée sur

la figure 1.48, montre les différences

d’âges, de lithologies et d’épaisseurs

notamment au niveau du Carbonifère

entre le bassin profond de Béchar-Abadla

et les marges de celuici, ainsi que les

plays pétroliers possibles.17

Le bassin de Béchar-Abadla se distingue

par la subsi dence intense18 durant le

Carbonifère (fig. 1.49). Il est perturbé au

cours de la phase hercynienne par

l’anticlinal de Chebket Mennouna d’axe

est-ouest qui le sépare en deux : le

bassin de Kénadza au nord, avec une

couverture méso-cénozoïque,

notamment les sels du Crétacé, et le

bassin d’Abadla au sud (fig. 1.47). Cette

fosse est séparée brutalement de la zone

haute d’Ioucha-Méharez vers l’est par un

couloir de failles NNE-SSO d’un rejet

normal dépassant les trois kilomètres.19

Néanmoins, le bassin est limité par des

failles est-ouest à l’extrême nord, où

elles se confondent avec l’accident

sudatlasique.

Dans cette zone, la tectonique alpine est

très intense et des chevauchements des

couches jurassiques sur celles du Viséen

supérieur sont mis en évidence.19

Les données biostratigraphiques, les

corrélations entre les puits et la sismique

réflexion ont montré l’existence de

plusieurs discordances17, 18, 20 dans

les terrains paléozoïques, notamment

dans les niveaux suivants :

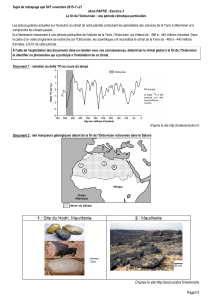

_ À la base du Paléozoïque (discordance

panafricaine), entre le Cambrien moyen

et l’Ordovicien, entre le Silurien et

l’Ordovicien (discordance taconique),

entre le Silurien et le Dévonien (fin du

cycle calédonien), la phase bretonne à la

fin du Dévonien (début de l’hercynien),

les discordances intra-viséenne, intra-

namurienne, fini-moscovienne et

hercynienne finale.

_ Du Silurien jusqu’à la fin du Dévonien,

le bassin de Béchar ne se distingue pas

du reste de la plate-forme saharienne du

point de vue géodynamique. Les dépôts

de plate-forme prédominent dans un

contexte intracratonique, à part qu’ici les

sédiments sont plus distaux et donc plus

fins. À partir du Carbonifère, le bassin de

Béchar ne fait plus partie de la plate-

forme saharienne au sens géologique du

terme. Un chevauchement à partir de

Tamlalt marocain avec une composante

décrochante crée une fosse profonde

dans laquelle plus de 10 000 m de

sédiments flyshoïdes (de type

wildflysh)21 prennent place durant la

période allant du Tournaisien au Viséen

Bassins de la province occidentale

supérieur. Durant tout le Carbonifère,18

le centre du bassin connaît une

sédimentation sans discontinuité

majeure (fig. 1.49).

Bassins de la province occidentale

Systèmes pétroliers

Play Namurien

Le réservoir est constitué de

bioconstructions carbonatées coiffées par

des niveaux oolithiques, mais dont

l’extension est limitée à la zone de la

cuvette de Nekheila et son prolongement

nord-est.22 Ces niveaux sont très

fracturés à Nekheila mais ne sont pas

explorés ailleurs. Des incisions fluviatiles

formant de bons niveaux réservoirs

gréseux affleurent et s’enfouissent en

direction du bassin profond de Béchar-

Abadla (Tableau 1.19).

Bassins de la province occidentale

Play Viséen

Le réservoir dans le play du Viséen22 est

constitué de bioconstructions

carbonatées dans la partie nord dont

l’extension est limitée à la zone de la

cuvette de Nekheila et son prolongement

nord-est. Il est essentiellement gréseux

au sud dans la Saoura, et flyshoïde en

direction du bassin profond de Béchar-

Abadla, à l’ouest, et de Ben-Zireg, au

nord. Des débits non commerciaux de

gaz ont été obtenus dans les calcaires du

Viséen à Ioucha (Tableau 1.20).

Play Famennien

Roche mère

Les roches mères23 sont constituées par

les argiles du Silurien et du Givétien-

Frasnien qui ont le meilleur potentiel,

ainsi que celles du Famennien (fig.

1.50).

À la fin du Dévonien, de grandes

quantités d’huile et de gaz sont

expulsées par la roche mère silurienne

située dans la dépression de Terfas, sur

le flanc nord de l’Ougarta (fig. 1.51 et

1.52). La période allant du début du

Tournaisien jusqu’à la fin du Viséen

inférieur correspond à celle d’un

maximum d’expulsion d’hydrocarbures.

Pas moins de 50 % du total d’huile et de

gaz sont expulsés durant cette période à

partir des roches mères dévoniennes. Le

reste des hydrocarbures est expulsé

durant la période restante du

Paléozoïque, et seules les régions du

nord du bassin de Timimoun pouvaient

être alimentées durant le Mésozoïque à

cause d’une évolution thermique moins

intense.

Réservoir

Dans la région de Méharez, les faciès

gréseux se trouvent à la base du

Famennien.24 Dans la partie centrale, au

nord de la dépression de Terfas, les grès

forment des bancs très épais qu’on

retrouve tout au long de la série du

Famennien-Strunien. Les grès

appartiennent à des dépôts de bassin et

de pente comme le suggèrent les figures

de glissement, les contacts abrupts entre

les grès et les argiles et des ichnofaciès

de la famille zoophycos « outer shelf ». A

ces dépôts de bas niveau marin

succèdent parfois des dépôts moins

profonds de l’avant-plage où des HCS et

des SCS sont décrites. Les bonnes

caractéristiques pétro physiques (fig.

1.53) sont démontrées par les

découvertes commerciales de gaz

enregistrées au nord du Gourara et sur

la voûte d’Allal. De l’eau salée est

récupérée à Ioucha sur le flanc est de la

voûte de Méharez. Le réservoir Strunien-

Famennien a montré des indices dans 13

puits (Tableau 1.21).

Bassins de la province occidentale

Play Siegénien-Gédinnien

Les associations d’ichnofaciès, les

structures sédimentaires, la texture fine

des sédiments ainsi que l’évolution

verticale des faciès montrent une

succession de séquences argilo-

gréseuses d’une avant-côte progradante

allant de l’offshore à la base jusqu’à

l’avant-côte supérieure au sommet.25

Les caractéristiques pétrophysiques sont

montrées sur la figure 1.48. D'abondants

indices de gaz sont obtenus sur 22 puits,

aussi bien sur carottes que dans la boue

de forage à travers toute la région allant

de la voûte de Méharez à l'ouest jusqu'à

la voûte d'Allal à l'est.

La salinité des eaux de formation

diminue de l'est (380 g/l sur la voûte

d'Allal) vers l’ouest où elle n'est que de

60 g/l sur la voûte de l’Oued Namous et

80 g/l à Méharez (Tableau 1.22).

Play Ordovicien

C’est le play le moins étudié dans la

région car il n’est pas l’objectif principal.

Tout comme pour le Dévonien, les

réservoirs gréseux sont fins et plus

distaux que les niveaux productifs du

reste de la plate-forme saharienne.

Malgré d’abondants indices au niveau de

treize puits, ce play n’a montré aucun

débit (Tableau 1.23).

Résultats et perspectives

Les niveaux roches mères ayant le

meilleur potentiel sont les argiles du

Silurien et du Givétien-Frasnien et,

localement, celles du Namurien dans la

cuvette de Nekheila. Les roches mères

de l’Ordovicien, du Dévonien inférieur et

du Carbonifère inférieur sont d’une

moindre importance, mais peuvent

contribuer au potentiel global généré.

Des pièges structuraux faisant partie des

plays dévoniens sont décelés sous le

Carbonifère peu déformé dans le bassin

profond de Béchar-Abadla et sont en

bonne position pour être alimentés en

fluides durant le Carbonifère, qui est la

période principale de génération et

d’expulsion des hydrocarbures. Sur la

voûte de Méharez et la cuvette de

Nekheila, tous les réservoirs dévoniens

et carbonifères sont envahis par les eaux

douces d’infiltration.26

6

6

1

/

6

100%