Définition du déterminisme par Laplace (Exposition du système du

Le déterminisme et la liberté de choix

Pierre ANCET

Professeur Agrégé de Philosophie, Université de Toulouse-Le Mirail

Introduction

Pour aborder la question générale du déterminisme génétique et de ses

représentations, il semble important de partir d’une interrogation qui nous taraude tous,

quelle que soit notre vie, quelle que soit l’activité débordante avec laquelle nous essayons de

l’oublier. Il s’agit de la question : « Que vais-je devenir ? » ou encore : «comment puis-je

assurer mon avenir et celui de mes enfants ? ».

En effet, l’idée selon laquelle nous sommes tous porteurs d’un héritage génétique ne

va pas sans poser le problème de la transmission, au sens où j’ai reçu un capital de gène dont

je ne connais pas la nature, et au sens où je vais le léguer à ceux qui suivront. Mon corps n’est

pas une assurance pour l’avenir, il peut être perçu au contraire comme rempli de maladies

possibles, comme une bombe à retardement que je peux porter et transmettre à mon insu.

Dans cette situation, en tant qu’utilisateurs de la génomique, nous nous sentons

déterminés par ce que nous hébergeons, alors même que l’idée de déterminisme en génétique

(un gène = un caractère) est passée de mode (on parlera davantage de facteurs de

susceptibilité, de facteurs de risques). Même si cette idée de déterminisme n’est pas à

entendre au sens strict, elle reste la manière dont nous comprenons notre rapport aux gènes.

Quelques remarques liminaires s’imposent donc sur cette idée, entendue comme la

possibilité pour une pensée d’embrasser l’ensemble des causes et des effets, de telle sorte que

l’avenir puisse être moins incertain. L’idée déterministe, loin d’être inquiétante pour la

liberté individuelle, semble porter en elle l’ensemble de sécurités et d’assurances que nous

espérons de la médecine pour l’avenir.

Dans un monde déterminé, tous les phénomènes peuvent être réduits à un ensemble

de causes et d’effets. Mais le déterminisme se distingue du réductionnisme, car ce dernier ne

comporte pas d’aspect prédictif : il se contente de réduire les phénomènes à des lois. Le

déterminisme suppose, lui, que toutes les données fondamentales étant connues, on puisse

aussi prévoir ce qui se passera.

Selon l’adage positiviste d’Auguste Comte, « Science d’où prévoyance, prévoyance

d’où action », la science nous donnerait la clé du contrôle du monde. Mais à mesure des

avancées scientifiques, la distance entre nos connaissances et le pouvoir de prédiction qui en

découle s’avère plus importante que prévu. L’idée que la connaissance puisse prédire

l’avenir et permettre une action libre est devenue moins une théorie scientifique que la

marque d’une idéologie, notamment celle des idéologies socio-biologiques qui voudraient

nous faire croire à la maîtrise future de notre organisme.

Précisons que la notion de déterminisme n’est pas relative : si l’on pose les bons

principes, alors il est nécessaire (cela ne peut pas être autrement) que les événements se

produisent tels qu’on les a prédits, ainsi que l’indique Laplace dans une célèbre définition du

déterminisme : « une intelligence qui, pour un moment donné, connaîtrait toutes les forces

dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si par ailleurs

elle était assez vaste pour soumettre ses données à l’analyse, embrasserait dans la même

formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome :

rien ne serait incertain pour elle et l’avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. »1

Au titre d’idéal scientifique, le déterminisme ne pose pas de difficulté. Il est beaucoup

plus délicat à manier lorsqu’on le confond avec une réalité. Prenons quelques exemples de

confrontation entre des théories philosophiques et l’obstacle du déterminisme : la difficulté

rencontrée par la philosophie est que l’enchaînement nécessaire des causes et des effets ne

1 LAPLACE (P.-S.) Exposition du système du monde, Bachelier, Paris, 5ème éd., 1824.

laisse aucune place à la liberté individuelle. Selon cette perspective, si je pense, si je veux, si

je me sens libre, n’est-ce pas parce qu’il se produit en moi un enchaînement déterminé

d’événements neuronaux (déterminisme matérialiste)2 ? Le déterminisme classique,

matérialiste et inspiré des lois de la physique, ne laisse donc pas de place à la liberté

individuelle entendue comme capacité de se libérer des forces de contraintes pesant sur

l’individu et sur ses choix. La philosophie morale de Kant, par exemple, tente de rétablir

cette liberté de l’homme dans le monde en posant qu’il est noumènalement libre : une part de

lui (sa liberté) existe indépendamment des lois qui régissent l’univers et les phénomènes

connaissables. En revanche tout le reste de ce qui existe est régi par un déterminisme strict.

C’est là faire de l’homme une remarquable exception. La philosophie matérialiste d’Epicure

voulait, elle, qu’il existe un élément non déterminé dans un monde totalement mécaniste et

déterminé. Au sein d’une série ininterrompue et prévisible d’actions et réactions entre

atomes, existe le clinamen, une déviation imprévisible d’un atome, qui crée la nouveauté dans

le monde et permet notamment la liberté de l’action humaine.

D’autres philosophies, à l’inverse, reconnaissent qu’il n’existe pas de liberté humaine

face aux événements, et sont tout entières fondées sur l’acceptation de ce qui existe dans le

monde. Le stoïcisme nous enjoint de nous satisfaire de ce qui nous a été donné en ce monde,

en exerçant la seule liberté dont nous disposions : celle de notre esprit sur nos

représentations. La philosophie de Leibniz attend de nous une adhésion rationnelle à ce

monde, pensé par Dieu comme le plus parfait possible, car un autre enchaînement des causes

et des effets n’aurait pas été compatible avec l’existence. Dieu a pesé le pour et le contre de

tous les événements présents passés et à venir, puis a choisi pour nous le meilleur des

mondes possibles. Il nous appartient désormais d’y souscrire.

Ce bref rappel théorique a pour fonction de nous montrer les difficultés rencontrées

historiquement avec l’idée de déterminisme. L’interpréter comme aujourd’hui en termes

biologiques n’est pas nécessairement plus rassurant et moins problématique. Nous pouvons

nous demander de ce fait ce qui pousse l’opinion et les médias à valoriser le déterminisme

génétique. Peut-être s’agit-il de l’espérance d’une maîtrise ultérieure des causes, qui confond

connaissance théorique d’un facteur et connaissance pratique d’un moyen d’agir sur ce

facteur. Peut-être s’agit-il d’entériner un ordre de fait, en le justifiant au nom d’un

déterminisme qui devient une forme de fatalisme. Généralement dans l’histoire des idées, le

déterminisme a permis de justifier un ordre établi (celui de la religion ou celui de l’ordre

social). Il a plus d’intérêt en tant que moyen de cautionner un état de fait et les stéréotypes

qui l’accompagnent qu’en tant que moyen de modifier le monde. Tout au plus a-t-il permis

de renforcer les discriminations en en proposant une apparence justification, comme dans les

théories socio-biologiques du début du XXème siècle. Au vu de l’histoire des idées,

l’engouement actuel est donc à prendre avec la plus grande circonspection.

Afin d’évaluer cette idée de déterminisme génétique, il nous faudra tout d’abord la

comparer avec les autres formes de déterminisme possibles : est-elle plus proche du

déterminisme strict des sciences physiques ou bien d’un « déterminisme » relatif comme le

déterminisme social ou le déterminisme psychologique (sous couvert de lois s’exerçant sur

l’individu, ceux-ci ne font que relever des influences n’autorisant pas de réelle prédiction, ils

ne sont des déterminismes que par abus de langage) ?

2 Il existe historiquement le même problème avec le déterminisme théologique : si je pense et choisis,

n’est-ce pas parce que Dieu a mis ces pensées en moi ? Saint Augustin est l’un des premiers auteurs

chrétiens à avoir fait intervenir le concept de volonté, qui rend toute la responsabilité de ses pensées et

de ses actes à l’homme, tout en ôtant à Dieu la responsabilité du mal. Le libre arbitre de la volonté est

bien donné par Dieu aux hommes, mais le pourquoi des actes et pensées humaines n’est plus

dépendant de Dieu (on ne peut plus régresser de cause en cause jusqu’à Dieu) : la cause est l’homme.

Il l’a voulu, il a exercé son libre arbitre. Il est responsable. Ainsi le déterminisme théologique n’est pas

incompatible avec la responsabilité à l’égard du mal et avec l’idée d’un juste châtiment. (Libre

Arbitre, I, 1)

Peut-on préciser le rôle historique de l’idée d’un déterminisme biologique dans les

théories socio-biologiques chargées de favoriser les normes sociales et à travers elles une

certaine classe d’individus au détriment des autres ?

Enfin, quelle place peut-on accorder à la liberté individuelle face à cette idée

déterministe ? L’individu apparaît comme dépendant des influences qui s’exercent sur lui,

qui lui imposent ses conduites, ses réactions, ses pensées et orientent son aspect physique.

Peut-on se penser libre dans le monde contemporain face au déterminisme ?

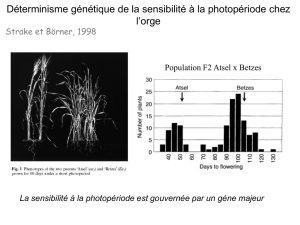

I) Le déterminisme génétique est-il un déterminisme strict ?

Une brève étude des définitions classiques du déterminisme va nous montrer que le

déterminisme génétique n’est pas un déterminisme au sens strict. Il est une version faible du

déterminisme, qui a été utilisée comme un déterminisme au sens strict par certaines

idéologies trop heureuses de trouver une justification à l’ordre social établi.

Partons de la définition de Claude Bernard dans son Introduction à l’étude de la

médecine expérimentale :

« Le principe absolu des sciences est un déterminisme nécessaire et conscient dans les

conditions des phénomènes. De telle sorte qu’un phénomène naturel, quel qu’il soit, étant

donné, jamais un expérimentateur ne pourra admettre qu’il y ait une variation dans

l’expression de ce phénomène sans qu’en même temps il ne soit survenu des conditions

nouvelles dans sa manifestation ; de plus, il a la certitude a priori que ces variations sont

déterminées par des rapports rigoureux et mathématiques »3.

Cette formulation inclut une part expérimentale : une expérience est concluante, et la

théorie qui sous-tend cette expérience est concluante d’un point de vue déterministe si et

seulement s’il n’y a de variation qu’en raison d’un agent extérieur. Cette théorie déterministe

s’est inspirée de la révolution introduite par Galilée puis Newton en physique permettant de

prévoir avec certitude le mouvement d’un corps lorsqu’il n’existe pas d’autre force en

présence. Pour la première fois, la compréhension du déterminisme ne relevait plus d’une

compréhension de la volonté de Dieu ou des causes finales (des agents destinés dans la

matière à produire tel ou tel effet futur) mais de la compréhension d’une nature écrite en

langage mathématique, régie par des principes mécaniques et un enchaînement de causes

efficientes (sur le modèle du choc de deux corps de même nature). L’homme pouvait

s’approcher au plus près de ces lois, les comprendre, et potentiellement agir sur la matière.

Prenons garde à ne pas en déduire quelque chose concernant la nature du réel :

l’action sur le réel ou une capacité prédictive relative ne signifie pas sa connaissance. Quelle

que soit la théorie, il y a toujours au moins trois points de vue épistémologiques quant à la

valeur de ses résultats, à savoir :

-Phénoméniste. Les théories n’ont qu’une valeur descriptive, et sont les formules abrégées

des données empiriques (exemple en biologie : Pearson et son approche statistique, visant

à exprimer mathématiquement des données recueillies, considérées comme des données

brutes).

-Instrumentaliste. Les théories ne touchent pas à une réalité connaissable, elles ont

cependant la capacité de prédire ce qui va se passer : leur portée est seulement

pragmatique, elles ne disent pas ce que sont les choses mais comment elles se produisent

(exemple : Morgan et son approche des mutations à partir de ses études menées sur la

mouche drosophile).

-réaliste. Les théories tendent vers une réalité extérieure indépendante de la connaissance

que nous en avons, et ces théories peuvent être vraies ou fausses, de manière absolue

(exemple : les conceptions de la biologie moléculaire comme révélatrices des causes

premières de l’organisation du vivant, dans lesquelles le gène jouait le rôle d’ « atome »

du vivant).

3 BERNARD (C.) Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, première partie, VII, Paris,

Garnier-Flammarion, 1966, p. 56 (1ère éd. 1865)

Ces points de vue épistémologiques ne changent absolument rien quant à la nature

des résultats, mais permettent de situer la portée qu’on leur attribue : de la simple mise en

forme de données jusqu’à la mise en évidence de la nature des choses4. Historiquement, les

conceptions déterministes au sens fort ont été également réalistes. En effet, elles signifient la

prédictibilité totale des phénomènes pour une intelligence sans limites. Et il semble que

l’idée du déterminisme génétique se soit développée dans cette direction.

Peut-on appliquer la définition donnée plus haut au déterminisme génétique ?

Le déterminisme génétique strict suppose la prédictibilité totale des caractères. Il est

donc entendu comme une position plus forte que le réductionnisme qui dit seulement que

l’on peut expliquer les phénotypes à partir d’éléments descriptibles au niveau génétique.

Situer l’importance du déterminisme génétique revient à savoir dans quelle mesure le

génotype détermine le phénotype. Cela peut s’interpréter de quatre façons, ce qui nous

donne quatre types de déterminisme génétique5 :

1) Deux individus ayant les mêmes allèles en un lieu chromosomique donné (locus)

auront toujours un phénotype identique, quel que soit ce lieu.

2) Deux individus ayant les mêmes allèles en un lieu chromosomique donné (locus)

auront toujours un phénotype identique, mais pour certains locus ou sites chromosomiques

seulement.

3) Deux individus ayant tous leurs allèles identiques dans tous leurs chromosomes (de

vrais jumeaux) auront toujours un phénotype identique pour tous leurs caractères.

4) Deux individus ayant tous leurs allèles identiques dans tous leurs chromosomes (de

vrais jumeaux) auront toujours un phénotype identique pour certains caractères bien définis.

Les propositions 1) et 2) supposent l’équation : « 1 gène = 1 caractère », absolument

(1) ou partiellement (2).

Les propositions 3) et 4) supposent éventuellement que plusieurs gènes puissent

donner un caractère. Il faut donc recourir à l’exemple classique des vrais jumeaux

(monozygotes) pour supposer un phénotype identique totalement (3) ou relativement (4).

Il n’est pas difficile de constater la fausseté des propositions 1 à 3. Il est peut-être plus

délicat de repérer la fausseté de la proposition 4, pourtant elle aussi est fausse, car elle

élimine toute action possible de l’environnement, par exemple, un mauvais développement

qui conduirait l’un des jumeaux à naître aveugle ou à le devenir.

Il faut en effet se souvenir que le déterminisme génétique suppose toujours des

conditions environnementales « neutres ». Mais en même temps, à la différence d’un

phénomène physique, cet environnement est absolument nécessaire pour l’expression des

gènes puisse avoir lieu. En effet, lorsque l’objet considéré est un organisme, l’environnement

ne joue pas le rôle d’une interférence qui peut nuire au déterminisme : alors qu’en physique

on abstrait les phénomènes de toutes les conditions faisant obstacle aux lois, en biologie

l’existence de l’environnement est indispensable dans la considération du phénomène

considéré (l’organisme tout entier). Comme l’écrit Jean Gayon, « le déterminisme génétique

consiste à soutenir que l’état futur d’un organisme est prédictible sur la base de sa

composition génétique. C’est impossible en l’absence de spécification d’un environnement »6.

Plusieurs conséquences doivent en être tirées : le génome n’étant pas un programme

indépendant des influences de l’environnement, une approche systémique du gène s’avère

4 Le XXème siècle a fortement contribué à relativiser la portée des théories, et les approches sont

devenues plus fortement instrumentalistes. Même les adeptes du réalisme admettent que malgré les

avancées théoriques de la physique, ce n’est jamais le réel que l’on touche. Les développements de la

physique, notamment la physique quantique ont plutôt conduit à douter de la nature du réel au sens

courant ainsi que de la possibilité pour la science de nous offrir un réel compatible avec notre

intuition. Disons seulement que certaines théories sont plus à même de montrer un pouvoir prédictif, et

que la physique moderne inventée au XVIIème siècle a servi de modèle en ce sens.

5 GAYON (J.) « Prédire ou Expliquer ? » Sciences et Avenir Hors-Série, L ’Empire des gènes octobre-

novembre 2003.

6 Ibid.

nécessaire7, et en ce qui concerne le génome en tant que tel, ce qui est vrai pour une

population générale (statistiquement parlant) ne l’est pas pour un individu qui demande un

pronostic le concernant. Les maladies monogéniques sont rares, et leur évolution reste

partiellement dépendante de l’environnement dans lequel évolue l’organisme.

Il n’existe donc pas de déterminisme génétique au sens fort. Mais il nous reste à

comprendre le rôle joué par cette idée au cours de l’histoire. Nous allons montrer comment

la conception déterministe des sciences biologiques a servi à fonder en apparence un

« déterminisme » psychologique et un « déterminisme » social censés reposer sur des lois.

Incapables de trouver un fondement par eux-mêmes, ils ont eu recours à la pensée

biologique pour y trouver la justification d’un ordre naturel et inné. Si le déterminisme

biologique est théoriquement faible, il reste que l’idée déterministe en biologie possède et a

possédé une grande force idéologique.

II) L’usage du déterminisme génétique dans le contexte de la socio-biologie

Les difficultés liées à la vision déterministe de la théorie génétique n’ont jamais gêné

les réinterprétations sauvages, chargées d’entériner des idées préconçues ou des stéréotypes

sociaux en postulant un ordre « par nature ». L’idée eugéniste propose de renforcer

artificiellement la sélection naturelle en favorisant les plus aptes, c’est-à-dire les plus

naturellement déterminés à devenir des individus socialement importants. Ce genre d’idée

est commune à la fin du XIXème siècle et dans la première moitié du XXème siècle. Elle n’est

pas réservée aux régimes autoritaires ou aux idéologues racistes ou antisémites. L’intérêt du

livre d’André Pichot, La Société Pure, est de montrer que même des auteurs parmi les plus

respectables dans l’histoire des sciences comme Ernst Haeckel (1834-1919) ont été partisans

d’une théorie raciste, ou que Julian Huxley (1887-1975), directeur de l’UNESCO en 1946,

biologiste social démocrate, frère d’Aldous Huxley, était un eugéniste convaincu. En la

matière, Alexis Carrel n’était en rien extrémiste, en dépit de son pétainisme avéré sur le plan

politique. Lorsque Carrel écrit que la médecine se fourvoie en essayant "d'améliorer les

individus de mauvaise qualité", qu’il convient plutôt de "fortifier les forts : il faut abandonner l'idée

dangereuse de restreindre les forts, d'élever les faibles, et de faire ainsi pulluler les médiocres"8, il ne

fait pas état d’idées particulièrement choquantes pour la majorité des contemporains. On

peut trouver des citations exactement semblables chez Charles Richet (prix Nobel de

médecine en 1913, un an après Carrel) : "Quoi! Nous nous appliquons à produire des races

sélectionnées de chevaux, de chiens, de porcs, voire de prunes et de betteraves, et nous ne faisons

aucun effort pour créer des races humaines moins défectueuses [...]. Quelle incurie étonnante". (…)

Les moyens de sélection serviront à "créer des races humaines moins défectueuses, pour donner

plus de vigueur aux muscles, plus de beauté aux traits, plus de pénétration à l'intelligence, [...], plus

d'énergie au caractère, pour faire accroître la longévité et la robustesse, [ce qui constituerait] un

prodigieux progrès"!9. "Il ne s'agit pas de punir [les tarés], mais de les écarter de nous. Il ne faut pas

que leur sang vicié vienne corrompre le sang généreux d'une race forte"10.

L’idée eugéniste, présente depuis l’Antiquité11, a trouvé dans la théorie darwinienne

et l’idée du struggle for life une vigueur nouvelle. Les réinterprétations de la pensée de

Darwin ont vu le jour dès les premières publications de l’Origine des espèces (1859), en France

dès 1862 avec la préface franchement eugéniste de sa traductrice, Clémence Royer12.

Pourtant, si le darwinisme social parle des plus aptes et des médiocres comme si ceux-ci

étaient déterminés à l’être, la théorie de Darwin, elle, insiste sur toutes les formes de sélection

7 SERALINI (G-E.) Génétiquement incorrect, Paris, Flammarion, 2003.

8 CARREL (A.) L'Homme, cet inconnu, Paris, Plon, 1997, p. 349.

9 CARREL (A.) Eugénique et sélection, Paris, Alcan, 1922, p. 34.

10 Ibid. p. 54.

11On trouve des considérations clairement eugénistes dans La République de Platon. L’infanticide des

enfants mal formés à la naissance était répandu à Athènes et surtout à Sparte.

12 PICHOT (P.) Histoire de la notion de vie, Paris, Gallimard, coll. « TEL », 2000, p. 770.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%