La dynamique du capitalisme

Observatoire du Management Alternatif

Alternative Management Observatory

__

Fiche de lecture

La dynamique du capitalisme

Fernand Braudel

1985

Camille Portejoie – Avril 2011

Majeure Alternative Management – HEC Paris – 2010-2011

: «La dynamique du capitalisme » – Avril 2011

1

La dynamique du capitalisme

Cette fiche de lecture a été réalisée dans le cadre du cours « Histoire de la critique » donné

par Eve Chiapello et Ludovic François au sein de la Majeure Alternative Management,

spécialité de troisième année du programme Grande Ecole d’HEC Paris.

Editions Flammarion, Paris, 2008

Première date de parution de l’ouvrage : 1985

Résumé : Que peut nous apprendre l’histoire économique sur le monde d’aujourd’hui ? Quels

sont les grands mouvements, les grandes dynamiques qui ont permis au modèle économique

européen de dominer l’économie mondiale et de s’étendre ? Fernand Braudel tente d’apporter

des éléments de réponse à ces questions dans La dynamique du capitalisme.

Mots-clés : Histoire économique, Economie mondiale, Capitalisme, Dynamique

Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism

This review was presented in the “Histoire de la critique” course of Eve Chiapello and

Ludovic François. This course is part of the “Alternative Management” specialization of the

third-year HEC Paris business school program.

Editions Flammarion, Paris, 2008

Date of first publication : 1985

Abstract : What can economic history teach us about the current state of the world ? What are

the main trends, the main dynamics that led to the prevailing position of the European

economic model and its expansion ? Fernand Braudel gives us tools to answer these questions

in this essay which is entitled Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism.

Key words : Economic history, World economy, Capitalism.

Charte Ethique de l'Observatoire du Management Alternatif

Les documents de l'Observatoire du Management Alternatif sont publiés sous licence Creative Commons

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/ pour promouvoir l'égalité de partage des ressources intellectuelles

et le libre accès aux connaissances. L'exactitude, la fiabilité et la validité des renseignements ou opinions

diffusés par l'Observatoire du Management Alternatif relèvent de la responsabilité exclusive de leurs auteurs.

: «La dynamique du capitalisme » – Avril 2011

2

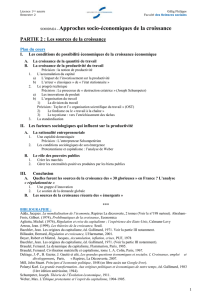

Table des matières

1. L'auteur et son œuvre...........................................................................................................4

1.1. Brève biographie .......................................................................................................4

1.2. Place de l’ouvrage dans la vie de l’auteur .................................................................5

2. Résumé de l'ouvrage.............................................................................................................6

2.1. Plan de l’ouvrage .......................................................................................................6

2.2. Principales étapes du raisonnement et principales conclusions ................................6

3. Commentaires critiques......................................................................................................11

3.1. Avis d’autres auteurs sur l’ouvrage ..........................................................................11

3.2. Avis de l’auteur de la fiche ......................................................................................11

4. Bibliographie.......................................................................................................................13

5. Références............................................................................................................................15

5.1. Articles......................................................................................................................15

5.2. Sitographie................................................................................................................15

: «La dynamique du capitalisme » – Avril 2011

3

1. L’auteur et son oeuvre

1.1 Brève biographie

Fernand Braudel est né en 1902 à Luméville-en-Ornois, un petit village de Lorraine, où il

passe son enfance avant de rejoindre sa famille à Paris en 1909. C’est dans cette ville qu’il

passe et réussit son agrégation d’histoire en 1923 à tout juste vingt-et-un ans. Il enseigne

ensuite pendant treize ans à l’étranger, en Algérie puis à Sao Paolo, avant de rejoindre l’Ecole

pratique des hautes études, en 1937, où il entreprend une thèse sous la direction de Lucien

Febvre. Il soutient sa thèse, intitulée La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque

de Philippe II, en 1947. Elle est publiée en 1949 et est considérée comme sa plus grande

œuvre, représentant une approche de l’histoire par l’espace très novatrice pour l’époque. Entre

temps, Braudel a quitté l’Ecole pratique des hautes études pour prendre la direction des

Annales en 1947 puis du Collège de France en 1949 à la suite de son directeur de thèse. Dans

une optique toujours novatrice et convaincu de l’importance de ne pas cloisonner les sciences

humaines entre elles, Braudel est à l’origine de la création de l’École des Hautes Études en

Sciences Sociales (EHESS), fondée en 1962, qu’il installe dans la Maison des Sciences de

l’Homme, construite grâce aux capitaux de la fondation Rockefeller à Paris. Il publie son

second ouvrage d’importance Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe siècle –

XVIIIe siècle une trentaine d’années après La Méditerranée, en 1967. Il est élu membre de

l’Académie française en 1984, peu avant son décès en 1985. Son dernier ouvrage, L’identité

de la France, qui présente une approche géographique de l’histoire de la France, est publié à

titre posthume en 1985.

Fernand Braudel est considéré comme « le pape de la nouvelle histoire ». Il est l’un des

représentants les plus connus de l’Ecole des Annales dont il dirigea la revue de 1946 à 1968.

Selon Lucien Febvre, l’un des fondateurs de cette école, il s’agit de repenser le travail de

l’historien qui ne doit pas se contenter de raconter la « petite histoire » des évènements

politiques et diplomatiques mais doit croiser ses sources, utiliser l’ensemble des sciences

humaines - sociologie, économie - pour rendre l’histoire vivante :

« Entre l’action et la pensée, il n’est pas de cloison. Il n’est pas de barrière. Il faut que

l’histoire cesse de vous apparaître comme une nécropole endormie, où passent seules

des ombres dépouillées de substance. Il faut que, dans le vieux palais silencieux où elle

: «La dynamique du capitalisme » – Avril 2011

4

sommeille, vous pénétriez, tout animés de la lutte, tout couverts de la poussière du

combat, du sang coagulé du monstre vaincu – et qu’ouvrant les fenêtres toutes grandes,

ranimant les lumières et rappelant le bruit, vous réveilliez de votre vie à vous, de votre

vie chaude et jeune, la vie glacée de la Princesse endormie … »1.

C’est dans cette optique que Fernand Braudel adopte une démarche historique résolument

nouvelle en prenant pour sujet de thèse un espace: la Méditerranée, et non un évènement (le

règne de Philippe II). Cette façon de procéder, écrire une histoire géographique en s’inspirant

du travail du géographe Paul Vidal de la Blache et en incluant tous les aspects de la vie d’une

région - socio-économique, politique, culturel - reste la marque de fabrique de Braudel

jusqu’à son dernier ouvrage, L'identité de la France, et son apport le plus considérable à la

réflexion historique et géographique. Le travail de Braudel est connu dans le monde entier:

son travail sur la Méditerranée a été traduit en plus de dix langues étrangères et il fut nommé

doctor honoris causa des plus grandes universités mondiales: Yale, Oxford, Cambridge,

Bruxelles... Il a laissé un héritage conséquent en France: la Maison des Sciences de l’Homme

et son travail pour restructurer la recherche française.

1.2 Place de l’ouvrage dans la vie de l’auteur

La dynamique du capitalisme est un ouvrage très synthétique (cent vingt-deux pages)

regroupant les textes de trois conférences que Fernand Braudel tint aux Etats-Unis à

l’université John Hopkins en 1976. L’objectif de ces conférences était pour lui de présenter les

grandes lignes de son ouvrage à paraître Civilisation matérielle, économie et capitalisme

(ouvrage paru en 1979) ainsi que sa méthode de travail. On retrouve ainsi dans cet ouvrage les

principaux concepts développés dans Civilisation matérielle, économie et capitalisme ainsi

qu’une explication de sa méthode de travail.

1Lucien Febvre, Combats pour l'histoire, Armand Colin, Paris, 1952.

: «La dynamique du capitalisme » – Avril 2011

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%