dossier de presse - Agir pour l`audition

DOSSIER DE PRESSE

Pas de frontières générationnelles pour les troubles

auditifs

En matière d'audition, pas de frontières générationnelles : les jeunes français

connaissent, comme leurs aînés, des problèmes de perception auditive.

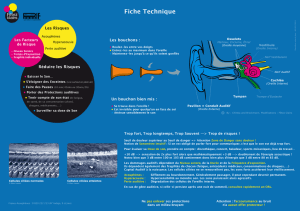

Principaux responsables, les concerts, riches, trop riches en décibels, la musique

écoutée « plein pot » sur son mp3 ou son téléphone, désormais outil à tout faire. Et

comme ni la mode du rock, ni les baladeurs qui ont précédé l'apparition du

numérique ne datent d'hier, les générations intermédiaires connaissent plus ou

moins les mêmes pertes d'acuité auditive.

Au même titre que les autres nations industrialisées, la France est en passe de

devenir un pays de « durs de la feuille »

Les différentes études conduites en France montrent qu'environ dix millions de

personnes présentent des problèmes d'audition.

Sur ce nombre, environ six millions de Français sont malentendants et deux millions

ont moins de 55 ans, selon les différentes études menées dans notre pays,

Ces limitations auditives, considérées comme allant de « moyennes » à « totales »,

sont susceptibles d'avoir des répercussions sur la vie quotidienne mais aussi sur la

santé (pathologies et troubles associés). Parmi les personnes touchées, 360.000

connaissent des limitations graves à totales puisqu'elles sont dans l'incapacité de

suivre une conversation à plusieurs.

Les pertes auditives sont de plusieurs degrés : légères (perte 20 à 40 dB), moyennes

(perte 40 à 70 dB), sévères (perte 70 à 90 dB) et profondes (perte 90 à 120 dB).

Elles entraînent des conséquences variables sur la vie sociale. Les surdités

moyennes ont un impact négatif sur les apprentissages scolaires, le développement

cognitif et l'adaptation sociale. Les surdités profondes ne permettent pas l'acquisition

du langage oral.

Les surdités acquises sont assez fréquemment accompagnées d'acouphènes. Il

s'agit d'une perception auditive en l'absence de tout stimulus externe (battements,

grésillements, sifflements) qui peut être très invalidante. En France, près de 5

millions de personnes en souffriraient.

Sous l’effet de la presbyacousie, due au vieillissement naturel de l’oreille, les

difficultés auditives sont évidemment plus fréquentes en vieillissant. Après 50 ans,

une personne sur trois en déclare et plus d'une sur deux après 80 ans.

46 % des personnes ayant des difficultés auditives moyennes à totales sont atteintes

d'autres limitations (motrices, visuelles, intellectuelles, psychiques ou cognitives)

contre 20 % de l'ensemble de la population.

Les personnes souffrant d’un déficit auditif non corrigé sont ainsi davantage

exposées à des restrictions dans les activités de la vie quotidienne. Près du tiers des

personnes ayant des problèmes auditifs se font aider par leur entourage ou des

professionnels pour des actes de la vie courante. Seul un cinquième des personnes

ayant des difficultés moyennes à totales portent une aide auditive.

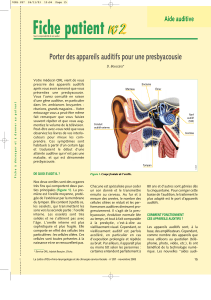

La Presbyacousie

Cette altération du système auditif trouve son origine dans notre oreille interne, au niveau de

la cochlée, et plus précisément dans l’organe de Corti qui se compose des cellules sensorielles

de l’audition (environ 15 000 cellules par oreille). En charge de la transformation des sons en

information électrique, ces cellules ciliées se dégradent au fil des ans et provoquent une

baisse de l'acuité auditive, avec notamment une modification de la perception des sons.

Le vieillissement de l’organisme, l’exposition à des bruits délétères ou encore la prise de

certains médicaments ototoxiques sont autant de facteurs contribuant à la destruction des

cellules sensorielles. L’oreille est de moins en moins performante, ne traitant plus

correctement les sons, notamment les aigus qui participent à la bonne compréhension de la

parole et les fréquences graves qui prédominent rendant difficile la perception dans le bruit.

L’appauvrissement de la qualité des informations sonores transmises, accentué par

l’isolement engendré par les difficultés de communication, provoque des modifications du

fonctionnement des aires cérébrales auditives lorsque la déficience perdure sans être

compensée. L’appareillage permet d’y remédier, en suscitant, peu à peu, la plasticité

neuronale.

Les personnes ayant des limitations très graves ou totales vivent moins souvent en

couple et ont moins souvent une activité professionnelle.

Si les troubles auditifs affectent en premier lieu les populations les plus âgées qui

souffrent de presbyacousie, soit 90% de la population malentendante, les études

françaises et internationales montrent que les jeunes sont de plus en plus nombreux

à connaitre, eux aussi, des troubles de l'audition.

Ainsi, environ 10 % des moins de 25 ans présentent une perte auditive qualifiée de

pathologique.

Les expositions sonores représentent une des causes majeures de déficit auditif

chez les jeunes de moins de 25 ans, estime l'INPES.

La moitié des personnes atteintes de déficit auditif déclarent une autre

limitation fonctionnelle. Les problèmes auditifs sont souvent associés à

d'autres troubles impliquant des limitations fonctionnelles motrices,

psychiques, intellectuelles, cognitives ou visuelles. Cela concerne les plus

âgés mais également les populations plus jeunes.

Quelques rappels

Le son et l'oreille

Le son est une vibration aérienne, une onde, qui se caractérise par sa hauteur

(aigue ou grave) et son intensité (son fort, son faible).

Un des rôles de l'oreille est de transformer la vibration de l'air - ou onde sonore - en

un signal nerveux qui se propage jusqu'au cerveau. C'est là que naît la sensation

d'entendre.

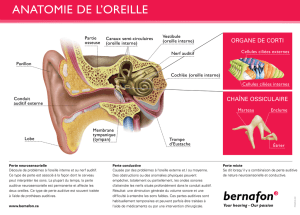

L'oreille est constituée de trois régions anatomiques distinctes :

l'oreille externe : elle comprend le pavillon et le conduit auditif fermé par le

tympan. Le pavillon capte les vibrations de l'air (onde sonore) et les transmet au

tympan à travers le conduit auditif,

l'oreille moyenne : c'est une cavité remplie d'air contenant les osselets qui sont

reliés d'un coté au tympan, de l'autre à l'oreille interne. Le son fait vibrer le

tympan qui transmet les vibrations aux osselets puis à l'oreille interne,

l'oreille interne : elle comprend la cochlée qui est l'organe de l'audition. C'est là

que siègent les mécanismes qui permettent de transformer les vibrations en

signaux électriques. Le long de la cochlée se trouvent les cellules ciliées qui sont

reliées au nerf auditif. Le mouvement des osselets agite les cils des quelques

15.000 cellules ciliées qui transforment les vibrations en impulsions électriques.

Les cellules ciliées réagissent à des fréquences (hauteurs de son) différentes:

certaines seront activées pour des sons aigus, d'autres pour des sons plus graves.

Les impulsions électriques sont ensuite transmises au cerveau par le nerf auditif. Le

cerveau analyse alors les informations reçues, donnant la sensation d'entendre et

identifie les bruits, les paroles, la musique.

L'oreille interne est la partie la plus fragile de l'oreille. Les cellules ciliées ne sont pas

renouvelables. Elles constituent le "capital auditif", un capital limité et périssable.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%