Le modèle économique allemand en question

169

Le modèle économique allemand en question

René Lasserre

Henrik Uterwedde

L’extraordinaire réussite de l’économie allemande a toujours été un topos

important dans la perception de l’Allemagne d’après-guerre et un facteur

déterminant dans l’action internationale de l’Allemagne, compte tenu du

caractère largement économique et monétaire de la construction européenne

et de l’impact de la globalisation sur les relations internationales. De manière

récurrente depuis les débuts de l’intégration européenne, l’économie la plus

forte en Europe n’a cessé de provoquer un mélange ambivalent d’admiration,

de crainte, de regard critique, voire de rejet. Dans une Europe économique

plus que jamais intégrée et interdépendante, l’économie et la politique écono-

mique allemandes interpellent les voisins, notamment en France. L’Allemagne

sert de référence (benchmark) pour mesurer ses propres forces et faiblesses1.

Elle est critiquée pour son eet de domination, voire pour son «égoïsme» au

détriment des voisins2. Et quand bien même elle montre des signes de faiblesse,

comme pendant la décennie suivant la réunication allemande marquée par une

perte de dynamisme et une grande diculté à renouveler le modèle allemand,

ces problèmes inquiètent également les partenaires à cause des conséquences

négatives pour l’économie européenne, nourrissant de surcroît la crainte

d’un repli sur soi et d’un manque d’engagement européen3. Enn, le décalage

économique franco-allemand ne se contente pas de susciter des craintes sur le

1.– Voir à titre d’exemple, CEO-Rexecode, Mettre un terme à la divergence de compétitivité entre

la France et l’Allemagne, Paris, 14janvier 2001; Dorothée Köhler, Jean-Daniel Weisz, Pour

un nouveau regard sur le Mittelstand. Rapport au Fonds stratégique d’investissement, Paris, La

Documentation française, 2012.

2.– Rémi Lallement, «Quel rééquilibrage pour les moteurs de la croissance allemande?», Note

de veille, n°176, Centre d’Analyse Stratégiques, Paris, mai2010.

3.– René Lasserre, Introduction, in: Isabelle Bourgeois (dir.), Allemagne 2001, Cergy-Pontoise,

CIRAC, p.7.

170 René Lasserre, Henrik Uterwedde

déséquilibre des relations franco-allemandes et sur « l’Europe allemande»,

il s’introduit aussi dans le débat économique français. Faut-il suivre le modèle

allemand an de vaincre les faiblesses structurelles en France? Les réformes du

gouvernement Schröder de 2003-2005 (Agenda 2010) montrent-elles la voie

pour la politique française, victime d’un blocage des réformes structurelles ?

Ou bien est-ce une voie néfaste, « néolibérale», «antisociale», «austéri-

taire», qu’il faudrait rejeter tant en France qu’en Europe?4 Il est vrai que cette

controverse n’est plus vraiment un débat sur l’Allemagne mais une querelle bien

française portant sur la bonne politique pour vaincre la crise économique en

France, et que dans cette querelle, l’expérience allemande est instrumentalisée (et

souvent dégurée) an d’appuyer la position idéologique de chacun des contra-

dicteurs. Cela va de pair avec une grande confusion sur le terme et le contenu

même du «modèle allemand», chacun se servant à sa guise des éléments qui

peuvent appuyer sa propre position en ignorant superbement le reste.

Ces mécanismes d’une perception partiale, voire déformée, du modèle

allemand ne sont pas nouveaux5. C’est pourquoi notre contribution se propose

de décrypter ce modèle. Nous allons dans un premier temps revenir sur les

questions de base: la notion même de modèle et sa signication; la naissance, la

nature et les caractéristiques du modèle économique allemand. On verra que la

naissance du modèle allemand (comme d’autres modèles nationaux) est le résultat

d’une conguration historique spécique et une réponse aux faiblesses du passé

comme aux dés du moment. Il n’est donc pas immuable, même si certaines

continuités historiques sont à noter. Dans un deuxième temps, nous tenterons

de dégager la dynamique de ce modèle allemand, avec une attention particulière

portée aux dés et dicultés auxquels il a été confronté dès les années 1980,

ainsi qu’aux adaptations et transformations qu’il a connues depuis. Enn, dans

un troisième temps nous nous demanderons si, et dans quelle mesure, le modèle

allemand peut servir de «modèle» aux pays voisins, voire à l’Europe entière.

Que désigne le modèle allemand?

Précisons tout de suite que le terme de «modèle» tel que nous l’utilisons ici n’a

rien à voir avec une quelconque connotation normative, au sens où l’Allemagne

serait un modèle à suivre, sauf quand nous poserons la question explicite de

l’exemplarité à la n de cet article. Il s’agit de décrire, et d’analyser, un modèle de

fonctionnement, pris au sens de «système», et ce à partir de quelques questions:

comment l’Allemagne organise-t-elle sa vie économique et sociale? Selon quels

référentiels et quelles règles? Par quelles spécicités se distingue-t-elle d’autres

4.– À titre d’exemple la critique très partiale et sans merci de la politique de Gerhard Schröder

par Guillaume Duval, Made in Germany. Le modale et sans merci de la politique, Paris, Seuil,

2013, et le point de vue opposé d’Alain Fabre, Allemagne: miracle demploi ou désastre social?,

Paris, Institut de l’entreprise, septembre2013.

5.– Cf. René Lasserre, Henrik Uterwedde, «Die wirtschaliche und soziale Berichterstattung

über das Nachbarland. Vergleichende Analysen anhand zweier Fallstudien ». in : Die

Information und die deutsch-französischen Beziehungen.- Bonn, Europa Union Verlag

1979, p.108-127.

171

Le modèle économique allemand en question

modèles nationaux? Quelle est la dynamique propre de ce modèle, quelle est sa

performance?

Dans les sciences économiques et sociales, la chute du communisme après

1990 a provoqué un regain d’intérêt pour les diérentes formes que peut

prendre le capitalisme, notamment à partir du livre Capitalisme contre capita-

lisme de Michel Albert6. La recherche sur des «variantes de capitalisme» a

produit des classications idéal-typiques, comme la distinction entre «l’éco-

nomie de marché libérale» et «l’économie de marché coordonnée»7, mais

s’est penchée aussi sur les modes de fonctionnement des modèles nationaux

«réels»8. Cette dernière approche a dégagé trois principaux types de capita-

lisme en Europe, représentés par les trois grands pays de l’Union européenne:

le capitalisme libéral (dominant la Grande-Bretagne de l’après-atcher), le

capitalisme étatique (dont la France reste le représentant majeur) et le capita-

lisme coopératif à l’allemande. Cette approche, qui ore un cadre analytique

et des critères permettant de distinguer et de décrire un modèle national, nous

servira de point de départ.

L’économie sociale de marché: un mythe fondateur

Mais d’abord convient-il de s’arrêter sur la naissance du modèle allemand.

Après 1945, l’Allemagne occidentale, comme ses voisins, doit répondre non

seulement au besoin de reconstruction d’une économie dévastée par la Guerre

mondiale mais veut aussi tirer la leçon des errements du passé. À chaque pays

son dé spécique. La France veut sortir du malthusianisme démographique et

économique et surtout rattraper la modernisation économique et sociale que

la Troisième République n’a pas su mettre en œuvre. Pour dépasser un capita-

lisme à dominante nancière qui a trop négligé le développement industriel

du pays, elle va prendre le chemin de ce qui sera appelé plus tard «Les Trente

Glorieuses», à savoir la mutation profonde de l’économie française stimulée par

une politique de modernisation économique et sociale forcée, sous l’impulsion

d’un État-modernisateur. Quant à l’Allemagne, le désastre est total: le pays est

détruit, matériellement par la guerre et moralement suite aux crimes du régime

nazi. Tout ceci provoque la nécessité d’un renouveau profond et complet: il

s’agit de bâtir une démocratie exemplaire fondée sur la diusion et non plus la

concentration du pouvoir (fédéralisme, pluralisme politique assuré par le scrutin

proportionnel), ainsi que sur le partage des valeurs démocratiques et le rejet des

extrémismes de gauche comme de droite qui avaient déchiré la République

de Weimar; et au plan socio-économique de dépasser la lutte des classes et les

eets pervers du capitalisme libéral tout en rejetant l’économie administrée et

commandée du régime nazi, ou de celle qui se met en place à l’Est et donnera

naissance au régime communiste de la RDA.

.– Michel Albert, Capitalisme contre capitalisme, Paris, Seuil, .

.– Peter Hall et David Soskice, Varieties of Capitalism. e Institutional Foundations of

Comparative Advantage, Oxford, Oxford University Press, .

.– Colin Crouch, Wolfgang Streeck (dir.), Les capitalismes en Europe, Paris, La Découverte,

. Vivien A. Schmidt, e Futures of Capitalism, Oxford, Oxford University Press, .

172 René Lasserre, Henrik Uterwedde

Sur le plan politique, la réponse est la Loi fondamentale de 1949, qui bâtit

une République fédérale fondée sur le partage et l’équilibre des pouvoirs

(fédéralisme; rôle de la Cour constitutionnelle; pluralisme parlementaire). S’y

ajoutent une culture politique «centriste» qui rejette les extrêmes et le renou-

vellement du système des partis qui dégage rapidement des partis de gouver-

nement, modérés, et fera preuve d’une stabilité et d’une continuité étonnantes.

Sur le plan économique et social, c’est la recherche d’une «troisième voie»

entre capitalisme et communisme: le référentiel de l’économie sociale de marché

«dont l’objectif est de combiner, sur la base d’une économie concurrentielle, la

liberté d’entreprendre avec un progrès social garanti justement par la performance

des marchés»9. Ce concept est né de plusieurs courants de pensée, tel l’ordo-

libéralisme de l’école de Fribourg (Walter Eucken, Franz Böhm), des courants

anthropologiques et chrétiens, que l’économiste Alfred Müller-Armack a

combinés pour une nouvelle doctrine inconnue jusqu’alors en Allemagne. Ses

éléments clés sont le néolibéralisme, l’idée d’une « réconciliation sociale »

prégurant le partenariat social pratiqué depuis 60ans, ainsi qu’un fondement

éthique justiant l’intervention politique assurant la justice sociale. Cette

volonté de concilier ce que d’autres considéraient comme des antagonismes

irréductibles peut être caractérisée comme l’essence innovatrice de l’économie

sociale de marché. On la retrouve dans maintes pratiques du capitalisme coopé-

ratif à l’allemande.

Ce modèle d’un capitalisme social, popularisé par le «père» de la réforme

monétaire de 1948, Ludwig Erhard, deviendra la marque du « miracle » et

de la réussite économiques, les «Trente Glorieuses» allemandes. Il tente de

combiner la logique marchande et entrepreneuriale avec la cohésion sociale et le

partenariat social. S’il postule la primauté des marchés, il les soumet aussi à un

cadre réglementaire et à des mécanismes correcteurs (politiques sociales, parte-

nariat social entre patronat et syndicats)10.

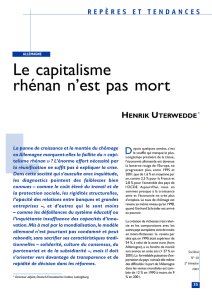

Les dimensions du capitalisme rhénan

Comme en France, on peut constater que ces mythes fondateurs ont la vie dure

et continuent à inuencer la pensée et le comportement des acteurs jusqu’à

nos jours. Le référentiel de l’économie sociale de marché ne cessera d’inspirer

tous les partis politiques même s’il y a débats et controverses légitimes sur

l’équilibre concret entre «marché» et «social». Pourtant, dans la réalité,

d’autres pratiques se font jour qui, sans être en conit direct avec la doctrine

ordolibérale, le complètent et parfois le contournent. Ainsi émerge un «capita-

lisme rhénan» avec de traits spéciques, avec des fondements tant politiques et

sociaux, qu’économiques.

9.– Alfred Müller-Armack, «Soziale Marktwirtscha», in: Alfred Müller-Armack Wirtschas-

ordnung und Wirtschaspolitik, Rombach, Freiburg, 1956, p.245.

10.– Cf. Henrik Uterwedde, «L’économie sociale de marché: la jeunesse d’un référentiel», in:

Isabelle Bourgeois (dir.), Allemagne, les chemins de lunité, Cergy-Pontoise, CIRAC, 2011,

p.39-49.

173

Le modèle économique allemand en question

Côté politique, malgré la formule minimaliste de la doctrine de l’économie

sociale de marché («autant de marché que possible, autant d’État que néces-

saire »), l’État est bien présent dans la vie économique et sociale, à travers

le développement de l’État-providence et de pratiques interventionnistes,

savamment dosées, dans l’économie. Pourtant, suivant une philosophie et

une organisation de l’État fondée sur la subsidiarité, son intervention se veut

modeste et ne prétend pas se placer au-dessus de la sphère économique et sociale,

mais en partenaire. Elle respecte l’autonomie des partenaires sociaux dans les

conventions collectives ; en outre, les Verbände (organisations syndicales ou

professionnelles) sont souvent associés à l’élaboration des lois et peuvent parti-

ciper activement aux politiques et régulations publiques (comme c’est le cas dans

le système dual de la formation professionnelle initiale, ou dans les politiques

d’innovation11). Quant aux marchés, ils sont, selon la formule de W. Streeck,

«institués politiquement, régulés socialement et considérés comme le résultat

de politiques gouvernementales destinées à servir des intérêts publics»12. Cette

forme néo-corporatiste de la régulation politique est une des caractéristiques du

capitalisme allemand, se distinguant nettement des formes de régulation plus

étatistes en France ou strictement libérales en Grande-Bretagne.

Côté social, un capitalisme partenarial et coopératif se développe,

notamment dans l’industrie, qui organise la co-détermination des entreprises et

un partenariat entre le capital et le travail. Ce réexe coopératif, avec sa force de

négociation et de coopération qui favorise l’émergence de réponses collectives

aux problèmes, a toujours constitué un atout pour l’économie allemande et sa

capacité d’adaptation dans les périodes diciles.

Enn, les fondements économiques: il ne faut pas oublier que le modèle

allemand est essentiellement un modèle industriel. C’est aux besoins industriels

qu’il répond le mieux, c’est dans l’industrie qu’il fonctionne au mieux, alors

qu’il apparaît moins bien adapté aux services. Une bonne spécialisation «haut

de gamme», reposant sur innovation permanente et une main-d’œuvre très

qualiée, produit une excellente compétitivité qualitative des entreprises, justi-

ant des salaires élevés et les coûts d’une protection sociale généreuse. Le revers

de la médaille: l’industrie, très spécialisée, produit pour les marchés mondiaux et

dépend d’une manière signicative des exportations. Très ouverte, l’industrie, et

à travers elle, l’économie allemande a dû s’adapter en permanence aux dés de la

mondialisation. Le souci permanent de la compétitivité des entreprises et du site

de production allemand (Standort Deutschland) contribuent à une préférence

générale des pouvoirs publics pour une politique de l’ore (visant à renforcer

l’appareil productif via un cadre de développement favorable aux entreprises et

propice au renforcement de leur compétitivité) au détriment d’une politique de

la demande aux eets de croissance dius et incertains.

11.– Solène Hazouard, René Lasserre, Henrik Uterwedde (éd.), Les politiques dinnovation coopé-

rative en Allemagne et en France, Cergy-Pontoise, CIRAC, 2010.

12.– Wolfgang Streeck, «Le capitalisme allemand: Existe-t-il? A-t-il des chances de survivre?»

in: Colin Crouch et Wolfgang Streeck (dir.), Les capitalismes en Europe, Paris, La Découverte,

1996, p.47-75.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%