traitement de l`insomnie

Pharmacie clinique et thérapeutique

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

CHAPITRE 35

TRAITEMENT DE L’INSOMNIE

Catherine Dejean

Pharmacien attaché, Centre hospitalier Henri- Laborit, Maître de Conférences des Universités, Poitiers, France

Denis Richard

Praticien hospitalier, pharmacien, chef de service pharmacie, Centre hospitalier Henri- Laborit, Poitiers, France

Jean- Louis Senon

Professeur des universités, chef de service, service universitaire de psychiatrie et de psychologie médicale,

Centre hospitalier universitaire, Poitiers, France

GÉNÉRALITÉS

L’insomnie

La clinique des troubles du sommeil a évolué ces dernières

années. Devenue plus précise, elle permet une prise en charge

codifi ée qui ménage une part moindre à la chimiothérapie,

la restreignant — du moins en théorie — à des indications

ciblées. Les nombreux centres d’hypnologie (ou centres

« veille- sommeil ») implantés dans plusieurs établissements

de soins et accessibles pour l’exploration comme le traitement

des troubles graves et invalidants du sommeil témoignent de

cette mutation.

Les troubles du sommeil ne se limitent pas, évidemment,

aux seules insomnies objet de ce chapitre. Hypersomnies et

troubles du rythme circadien ne doivent pas être méconnus

du fait de leur incidence sur la vie quotidienne (accidents de

la circulation ou accidents du travail). Ils sont d’ailleurs par-

fois eux- mêmes induits par un mésusage des tranquillisants

et des hypnotiques.

L’insomnie est un symptôme banal qui concerne entre

30 et 50 % de la population adulte des pays occidentaux,

toutes formes confondues, et 10 à 20 % de cette population

en ce qui concerne les formes les plus graves. Rarement iso-

lée (insomnie chronique primaire, sans cause évidente), elle

survient volontiers dans le cadre d’une pathologie psychia-

trique (dépression) ou somatique (dyspnée nocturne, maladie

rhumatismale). Dans la pratique, une insomnie isolée est à

ce point rare qu’il faut remettre en question sa réalité face à

chaque patient insomniaque qui nie avoir des problèmes psy-

chologiques, relationnels ou existentiels.

La tendance actuelle privilégie une défi nition de l’insomnie

avant tout subjective. Elle caractérise un sommeil perçu par

le patient comme diffi cile à obtenir, insuffi sant, insatisfaisant

ou non récupérateur. La durée objective du sommeil peut être

normale ou peu abrégée et l’endormissement peut être rapide,

mais on repère de façon récurrente une fragmentation exces-

sive de la phase de sommeil.

Il est diffi cile d’établir une nosologie de l’insomnie car les

causes comme les mécanismes de cette affection sont toujours

méconnus. La classifi cation internationale des troubles du

sommeil distingue trois formes d’insomnie intrinsèque (dont

la cause a pour origine l’organisme) et douze formes d’insom-

nie extrinsèque (dont la cause est extérieure à l’organisme),

sans même évoquer les insomnies d’origine neurologique,

psychiatrique ou somatique. Elle est d’une extraordinaire

complexité pour le clinicien. La classifi cation du DSM- IV est

plus pratique. Toutefois, nous proposons ici une classifi ca-

tion schématique, ayant avant tout une valeur pédagogique

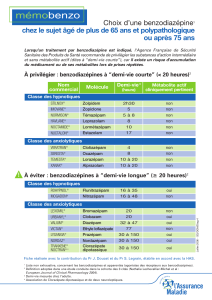

(tableau35.1).

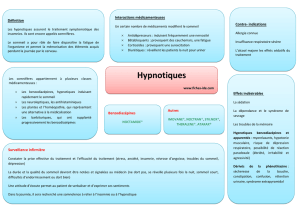

Médicaments utilisés

Avant tout, il importe de souligner que la prescription d’hyp-

notiques ne peut constituer en toute situation une réponse

adaptée. Le recours à d’autres médicaments peut s’avérer plus

pertinent, ainsi que la mise en œuvre d’autres stratégies théra-

peutiques que la chimiothérapie (psychothérapie, etc.).

Il n’y a plus lieu d’utiliser aujourd’hui des produits dont

l’index thérapeutique est aussi faible que les barbituriques

ou l’hydrate de choral, d’ailleurs retirés du commerce. Par

conséquent, nous avons pris ici le parti de n’évoquer ces

médicaments que dans la présentation générale, pour infor-

mation, sans les développer par ailleurs (le lecteur trouvera

toutefois mention des barbituriques dans d’autres chapitres

car le phénobarbital est toujours prescrit comme anti-

épileptique).

Les principaux hypnotiques commercialisés sont présentés

dans le tableau35.2.

PARTIE VII. PATHOLOGIE NEUROLOGIQUE ET PSYCHIATRIQUE

688

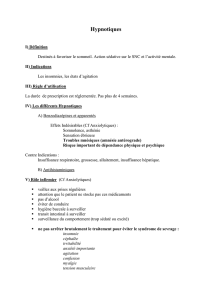

Présentation des hypnotiques

Barbituriques

Le squelette chimique commun à tous les barbituriques est

l’acide barbiturique, synthétisé par le chimiste allemand Adolf

von Baeyer en 1864 à partir du noyau malonylurée. Dès 1882,

Conrad et Guthzeit isolèrent l’un de ses sels, le barbital, mais

ce n’est qu’en 1903 qu’Emil Fischer et J. von Mehring en

découvrirent les propriétés hypnotiques (Véronal).

Ce médicament constitua le chef de fi le d’une famille de

molécules nombreuses dont, notamment, le phénobarbital

(Gardénal) indiqué aujourd’hui dans la prévention des crises

d’épilepsie, etc.

Utilisés de façon en hypnologie, les barbituriques induisent

rapidement une dépendance et ont un index thérapeutique

extrêmement réduit (la dose potentiellement mortelle est seu-

lement deux à trois fois supérieure à la dose thérapeutique).

Ils ne sont plus commercialisés en France depuis 1988 dans

cette indication.

Tableau35.1.

Classifi cation simplifi ée des insomnies.

Types d’insomnie Catégories cliniques Origines et signes cliniques Orientations générales du traitement

Insomnies occasionnelles

ou situationnelles

Accumulation d’événements stressants Prescription d’hypnotiques (ou de tranquillisants)

pour une durée limitée (<4semaines)

Insomnies

chroniques

Insomnies

psychophysiologiques

État de tension musculaire

etpsychologique

Conditionnement négatif au sommeil

Relaxation

Biofeedback

Thérapies comportementales

Insomnies organiques Insuffi sance cardiaque ou respiratoire

Douleurs chroniques

Traitement symptomatique

Impatience des membres inférieurs Traitement spécialisé

Recours à un centre veille- sommeil

Myoclonies nocturnes Recours à un centre veille- sommeil

Apnées du sommeil Traitement spécialisé

Recours à un centre veille- sommeil

Insomnies

pharmacologiques

Insomnies

médicamenteuses

Consommation régulière

detranquillisants ou d’hypnotiques

Sevrage médicamenteux très progressif

etmédicalisé

Insomnies « rebond » Arrêt brutal d’un traitement

tranquillisant ou hypnotique

Sevrage très progressif et médicalisé

Tableau35.2.

Principaux hypnotiques utilisés dans le traitement de l’insomnie.

Familles DCI Noms commerciaux Présentations

Benzodiazépines estazolam Nuctalon Comprimé sécable 2 mg

fl unitrazépam Rohypnol Comprimé sécable 1 mg

loprazolam Havlane Comprimé sécable 1 mg

lormétazépam Noctamide Comprimé sécable 1 et 2 mg

nitrazépam Mogadon Comprimé sécable 5 mg

témazépam Normison Capsule 10 et 20 mg

Imidazopyridines zolpidem Stilnox Comprimé sécable 10 mg

Cyclopyrrolones zopiclone Imovane Comprimé sécable 7,5 mg

Antihistaminiques alimémazine Théralène Comprimé 5 mg, gouttes et sirop

doxylamine Donormyl Comprimé sécable 15 mg effervescent ou non

niaprazine Nopron Enfants Sirop

prométhazine Phénergan Comprimé 25 mg

Mélatoninergiques mélatonine Circadin Comprimé LP 2 mg

CHAPITRE 35. TRAITEMENT DE L’INSOMNIE

689

Chloral

Synthétisé par le chimiste allemand von Liebig en 1832, le

chloral donna lieu au XIXesiècle à un usage toxicomaniaque,

proche de celui induit par les barbituriques.

Le chloral est actif comme hypnotique à des doses com-

prises entre 0,5 et 1 gramme chez l’adulte, mais perd rapide-

ment son effi cacité. Il a été conseillé pour traiter les insomnies

des sujets âgés déments, mais son administration expose à un

important rebond d’insomnie dès que le traitement est sus-

pendu. Les interactions médicamenteuses sont nombreuses.

Par ailleurs, l’usage du chloral est fortement irritant pour

la muqueuse digestive. Il induit, au plan neurologique, une

ébriété accompagnée de migraine, de troubles de la marche,

parfois d’une excitation paradoxale, de confusion mentale

voire d’hallucinations chez le sujet âgé. L’intoxication aiguë

évoque celle réalisée par les barbituriques. Elle s’accom-

pagne de signes hépatiques et digestifs aggravés allant jusqu’à

la nécrose gastrique. Des décès par arythmie cardiaque ont

été rapportés. De plus, le potentiel cancérigène du chloral

sur modèle murin (tumeurs hépatiques) a été démontré. Ce

médicament a été retiré du marché en France en 2000.

Benzodiazépines

Voir chapitre36 « Traitement de l’anxiété ».

Analogues pharmacologiques

desbenzodiazépines

Les cyclopyrrolones sont représentées par la zopiclone (Imo-

vane) et les imidazopyridines par le zolpidem (Stilnox). Ces

deux familles sont proches de celle des benzodiazépines, du

moins quant à leur mécanisme d’action et leur profi l pharma-

cologique. Ces médicaments plus récents respectent mieux

l’architecture physiologique du sommeil, comme l’attestent

les études hypnographiques. Elles sont également relati-

vement mieux tolérées : moins d’effets rebond, réveil plus

agréable, etc. Pour autant, il convient de toujours demeurer

prudent, leur prescription n’étant en rien anodine.

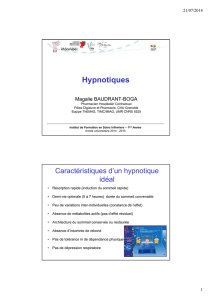

Mélatoninergiques

Commercialisée comme médicament, la mélatonine (Cir-

cadin) n’a pas d’action myorelaxante, anxiolytique ou pro-

amnésiante. Elle est indiquée dans l’insomnie idiopathique

avec sommeil de mauvaise qualité chez le patient de plus de

55 ans, sans que des données précises soient actuellement

disponibles quant à son usage chez l’insuffi sant rénal et/ou

hépatique.

Divers

D’autres composés sont indiqués dans le traitement des

troubles du sommeil, notamment des antihistaminiques H1.

On peut citer la niaprazine (Nopron), actuellement indiquée

dans le traitement des insomnies occasionnelles de l’enfant

(noyau pipérazine), la doxylamine (Donormyl, Méréprine), la

prométhazine (Phénergan) ou l’alimémazine (Théralène).

Le rapport bénéfi ce/risque des associations de principes

actifs (acéprométazine + carbamate de la Mépronizine ;

acéprométazine + acépromazine + clorazépate du Noctran)

(voir chapitre41 « Traitement de l’anxiété ») a été réévalué

par l’Afssaps en 2011. Ayant été jugé négatif, ces médicaments

ont été retirés du marché, fi n 2011 (Noctran) et début 2012

(Mépronizine).

Mécanisme d’action des hypnotiques

Le mécanisme de l’action hypnotique des benzodiazépines

comme celui de leurs analogues (et comme celui des barbitu-

riques) s’explique par une action sur la transmission GABA-

ergique, comme évoqué au chapitre36 sur le traitement de

l’anxiété. Les manifestations latérales de somnolence, d’apa-

thie et de ralentissement des réfl exes observées chez les usa-

gers d’anxiolytique trouvent leur pleine expression dans l’in-

dication spécifi que des insomnies.

Les composés les plus récents (zopiclone, zolpidem) ont

toutefois une action plus spécifi que sur certains récepteurs

aux benzodiazépines (récepteurs de type I), ce qui explique-

rait la moindre incidence de leurs effets indésirables et leur

meilleure maniabilité.

Hormone sécrétée par l’épiphyse (ou glande pinéale, une

glande endocrine située sous le plancher du 3e ventricule qui

traite l’information photopériodique et joue un rôle capital

dans la photosynchronisation circadienne et saisonnière), la

mélatonine est impliquée dans la régulation du rythme circa-

dien. Sa structure est voisine de celle de la sérotonine. Aug-

mentant dès la tombée de la nuit, la sécrétion de mélatonine

connaît un pic entre 2 et 4 heures du matin puis diminue

jusqu’au lever du jour: elle est corrélée à une action hypno-

tique induite par sa liaison aux récepteurs mélatoninergiques

centraux MT1, MT2 (plus secondairement MT3). Le tonus

mélatoninergique diminue avec l’âge, ce qui explique que les

sujets âgés dorment moins que plus jeunes: l’administration

de mélatonine exogène (Circadin) tend alors à régulariser

le sommeil chez les patients souffrant d’insomnie primaire

(c’est- à- dire d’une insomnie sans cause somatique, psychique,

toxique ou environnementale évidente).

Pharmacocinétique des hypnotiques

Benzodiazépines

Voir chapitre36 « Traitement de l’anxiété ».

Analogues des benzodiazépines

Les cyclopyrrolones (zopiclone, Imovane) et les imidazopy-

ridines (zolpidem, Stilnox) s’administrent per os, avec une

résorption satisfaisante, non infl uencée par les aliments. Ces

hypnotiques doivent être administrés immédiatement avant le

coucher car leur délai d’action n’est que de 10 à 15min. Le pic

plasmatique est atteint en environ 1heure pour la zopiclone

et 1,8heure pour le zolpidem. Les deux groupes de médica-

ments subissent oxydation, desméthylation et hydroxylation.

PARTIE VII. PATHOLOGIE NEUROLOGIQUE ET PSYCHIATRIQUE

690

Leur métabolisation est importante (le zolpidem est totale-

ment résorbé, mais un effet de premier passage hépatique

limite sa biodisponibilité à 70 % environ). Quatre à cinq pour

cent seulement de la dose de zopiclone sont éliminés sous

forme inchangée, la molécule mère étant, contrairement au

zolpidem, transformée en un catabolite partiellement actif,

son N- oxyde.

La zopiclone, comme son métabolite actif, a une demi-

vie d’élimination variable, oscillant entre 3 et 6 heures,

allant jusqu’à 8heures chez l’insuffi sant hépatique ou le

sujet âgé. Le zolpidem a une demi- vie constamment plus

brève, de l’ordre de 2,4heures. Ces deux composés fran-

chissent également la barrière fœto- placentaire et passent

dans le lait.

Le tableau 35.3 présente les caractéristiques pharmaco-

cinétiques des principaux hypnotiques benzodiazépiniques et

apparentés.

Mélatonine

La mélatonine (Circadin) bénéfi cie d’une absorption com-

plète, mais qui peut être réduite de 50 % chez le sujet âgé.

Un important effet de premier passage hépatique (85 %)

explique que la biodisponibilité ne soit que de 15 % envi-

ron. Le pic plasmatique s’observe 3heures après la prise.

La liaison plasmatique de la mélatonine est de 60 % (albu-

mine, alpha- 1 glycoprotéine, lipoprotéines). L’hormone

subit un important métabolisme hépatique par certains iso-

formes du cytochrome P450: CYP1A1, CYP1A2, CYP2C19

puisque seulement 2 % de la mélatonine est excrétée

sous forme inchangée. Son métabolite principal est la

6- sulfatoxy- mélatonine (6- S- MT), inactive. La demi- vie ter-

minale d’élimination est d’environ 4heures. 90 % de la dose

est excrétée par voie rénale, sous forme de métabolites. Il

existe une importante variabilité interindividuelle dans le

métabolisme. De même, le métabolisme de l’hormone est

plus réduit chez le sujet âgé.

CRITÈRES DE CHOIX

THÉRAPEUTIQUE

Les hypnotiques prescrits en France aujourd’hui ont de nom-

breux points communs (exception faite de la mélatonine, dont

l’usage reste limité et l’effi cacité modeste). Ils agissent comme

les anxiolytiques sur le récepteur au GABA. Leur résorption

après administration orale est rapide et ils sont rapidement

éliminés. La différence essentielle avec les benzodiazépines

évoquées au chapitre « Traitement de l’anxiété » réside dans

la cinétique de leur effet, permettant une action précoce (utile

pour l’endormissement), intense (suffi sante pour assurer le

sommeil et non une simple anxiolyse) et brève (pour prévenir

les effets indésirables diurnes).

Le traitement de l’insomnie doit intégrer des mesures d’hy-

giène de vie. Par exemple, nombre d’insomniaques sont de gros

consommateurs de café: il importe avant tout traitement de

réduire ou de cesser cette consommation, et de ne pas consom-

mer de café même si l’on a recours à des médicaments. Le trai-

tement doit aussi intégrer une prise en compte étio logique des

troubles: agir sur le bruit, la température, les conditions de tra-

vail (travail posté imposant des rythmes en contradiction avec

les rythmes biologiques), le stress psychique.

Selon le type d’insomnie

Un traitement spécifi que de l’affection primaire est nécessaire

le plus souvent dans les insomnies accompagnant un trouble

psychiatrique (dépression, psychose, etc.). Dans ce cas, des

antipsychotiques ou des antidépresseurs, surtout s’ils ont une

composante sédative importante peuvent agir à la fois sur

l’affection psychiatrique et sur l’insomnie. Pour autant, cer-

tains antidépresseurs, connus comme stimulants, peuvent en

revanche favoriser les insomnies (ex.: moclobémide = Mocla-

mine et autres inhibiteurs des mono- amines oxydases). Il en

va de même pour l’anxiété: des benzodiazépines administrées

Tableau35.3.

Caractéristiques pharmacocinétiques des principales BZD et apparentés hypnotiques.

DCI Noms

commerciaux

Affi nités T max (h) Demi- vies

d’élimination (h)

Principaux

métabolites actifs

Demi- vies d’élimination

des métabolites actifs (h)

Benzodiazépines hypnotiques ayant une demi- vie moyenne et prolongée

Estazolam Nuctalon 1 à 1,5 10 à 30 nombreux

Flunitrazépam Rohypnol ++++ 1 à 1,5 15 à 30 norfl unitrazépam 20 à 40

Loprazolam Havlane +++ 1 à 4 8 à 10 0

Lormétazépam Noctamide ++++ 1 à 1,5 10 à 12 0

Nitrazépam Mogadon +++ 1 à 2 18 à 30 0

Témazépam Normison ++++ 0,75 à 4 5 à 8 oxazépam (5 %) 4 à 15

Hypnotiques non benzodiazépiniques

Zolpidem Stilnox 0,5 à 3,5 2 à 10 0

Zopiclone Imovane 1 à 3,5 5 à 8 N- oxyde 4,5

CHAPITRE 35. TRAITEMENT DE L’INSOMNIE

691

à très faible dose, dans une perspective simplement anxio-

lytique, peuvent suffi re à réguler le sommeil.

Le traitement médicamenteux est privilégié, à court

terme, dans les insomnies occasionnelles (sur 2 à 5 jours

par exemple) ou dans les insomnies d’origine somatique, dès

lors que le traitement de la cause est impossible ou insuffi -

sant (sans excéder 4 semaines en général). Si la majorité des

insomnies relèvent de l’hygiène de vie, un traitement médica-

menteux peut toutefois s’avérer nécessaire. Il faut alors pré-

venir le risque de survenue d’une dépendance (voir infra), en

prescrivant un traitement discontinu. Les insomnies sévères

ou organiques peuvent, elles, imposer un traitement quoti-

dien sur une période aussi limitée que possible.

Les hypnotiques ayant une demi- vie courte (zopiclone,

zolpidem) sont recommandés dans le traitement des insom-

nies d’endormissement mais il faut proscrire leur utilisation à

posologie plus élevée dans les insomnies de maintien (surve-

nant en milieu ou en fi n de nuit), qui nécessitent le recours

à un composé de demi- vie moyenne ou prolongée (lorméta-

zépam, nitrazépam, estazolam) (tableau35.3). La mélatonine

(Circadin) est indiquée de façon assez sélective dans l’insom-

nie du sujet âgé de plus de 55ans, sur une période qui est,

comme tous les hypnotiques, limitée (ici à 3 semaines).

Selon le terrain

Pathologies associées

Insuffi sance respiratoire

Les benzodiazépines doivent être administrées avec prudence

ou, souvent, totalement évitées, chez les patients atteints

d’une insuffi sance respiratoire sévère en raison du risque

d’apnées. On privilégie alors le recours à des antihistami-

niques à des produits type zolpidem (Stilnox) ou zopiclone

(Imovane), mieux tolérés, voire à la mélatonine, dont l’usage

reste cependant assez marginal. Pour autant, un syndrome

d’apnée du sommeil installé constitue une contre- indication

absolue à l’utilisation des hypnotiques benzodiazépiniques et

des composés apparentés.

Insuffi sance hépatique

La demi- vie de la zopiclone (Imovane) sera augmentée, allant

jusqu’à 9heures ; le temps requis pour obtenir le pic plasma-

tique sera aussi allongé. En conséquence, une posologie limi-

tée à 3,75 mg/j (demi- dose) sera alors préconisée. (Voir cha-

pitre 36 « Traitement de l’anxiété » pour les benzodiazépines.)

Il en va de même pour le zolpidem (Stilnox), pour lequel la

demi- vie pourra atteindre alors près de 10heures. Il est donc

souvent suffi sant de limiter l’administration à 5 mg/j en ce cas.

Une insuffi sance hépatique sévère constitue une contre-

indication absolue à l’administration de ces deux produits

comme à celle des benzodiazépines. L’usage de la mélatonine

est déconseillé chez l’insuffi sant hépatique.

Insuffi sance rénale

Elle impose d’adapter la posologie de la zopiclone (Imovane),

sans excéder un comprimé par jour (voir chapitre36, « Trai-

tement de l’anxiété » pour les benzodiazépines). La prudence

s’impose lors de l’usage de la mélatonine.

Myasthénie

Cette affection représente une contre- indication relative à

l’emploi de benzodiazépines apparentées comme des benzo-

diazépines elles- mêmes. Dans ce cadre, ces produits ne seront

administrés qu’exceptionnellement et sous surveillance médi-

cale accrue.

Glaucome par fermeture de l’angle,

rétention urinaire

Ce type de pathologie constitue bien sûr une contre- indication

à l’emploi d’antihistaminiques en raison de leur composante

anticholinergique.

Chez la personne âgée

La posologie d’un traitement hypnotique doit être systéma-

tiquement réduite chez la personne âgée, pour prévenir tout

risque de confusion mentale, d’effets sédatifs résiduels (risque

de chute avec fracture du col) ou d’hypotension artérielle

(voir le chapitre 36, « Traitement de l’anxiété » sur les ben-

zodiazépines).

D’une façon plus spécifi que, la biodisponibilité de la zopi-

clone (Imovane) est augmentée, passant d’environ 80 % chez

le sujet jeune à plus de 90 % chez celui de plus de 75ans. Son

catabolisme est, en revanche, fortement réduit et l’élimination

sous forme inchangée domine. La demi- vie augmente aussi

sensiblement, passant de 3- 6heures à 8heures ou plus. Mais

le produit ne semble pas pour autant s’accumuler après admi-

nistration réitérée.

Le volume de distribution du zolpidem (Stilnox) est réduit

avec, en corollaire, augmentation des concentrations sériques

maximales et de la demi- vie.

Rappelons que la mélatonine (Circadin) n’a d’indication,

précisément, que chez le sujet de plus de 55ans, où elle est

prescrite dans le traitement de l’insomnie idiopathique avec

sommeil de mauvaise qualité. Son absorption est réduite de

50 % chez le sujet âgé.

Chez l’enfant

Le recours à des hypnotiques doit être absolument proscrit

chez l’enfant, en dehors des troubles du sommeil s’intégrant

dans un tableau psychopathologique avéré et en dehors du

cas particulier que représentent les parasomnies. La médica-

tion familiale est pourtant fréquente dans ce domaine (ben-

zodiazépines et niaprazine, Nopron) et n’améliore guère la

symptomatologie, en étant pour autant responsable d’une

somnolence diurne et d’une fatigue chronique. La prise en

charge des insomnies du nourrisson et de l’enfant passe avant

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%