les dramaturges et leurs critiques. Poétiques paratextuelles de la

Les dramaturges et leurs critiques.

Poétiques paratextuelles de la riposte

chez Victor Hugo et Boris Vian

BENOÎT BARUT

Historiquement et essentiellement, le théâtre est un genre agonistique, pour ne

pas dire polémique. D’après le mythe, le théâtre se dissocie de la déclamation

dithyrambique grâce à espis, qui place auprès du chœur un « répondant ».

Avec l’apparition de cette figure adverse naît l’agon. Le conflit engendre le

théâtre et, en retour, le théâtre provoque le conflit. Les nombreuses querelles

et batailles qui jalonnent l’histoire du théâtre – Le Cid et Hernani, pour ne

citer que les plus connues sinon les plus violentes – prouvent que le combat

est infectieux et qu’il ne reste pas enclos dans le seul espace scénique. Parmi

les confrontations que le théâtre appelle, qu’il nourrit et dont il profite, celle

qui l’oppose à la critique que l’on appellera, faute de mieux, journalistique

est haute en couleurs et en enseignements. Naguère, en effet, le théâtre vivait

et mourait par la critique que dispensaient les journaux et leurs censeurs

redoutés. Puisqu’il est un art de société¹, le théâtre s’expose plus qu’aucun

autre genre littéraire et les dramaturges sont davantage aux prises avec les

critiques que leurs (con)frères romanciers ou poètes. Plus attaqués que les

autres, ils ont dû développer davantage leurs systèmes de défense et apprendre

à répondre.

Alors que la lecture de romans ou de poèmes est, le plus souvent, individuelle et intime, le

théâtre présuppose une performance scénique, laquelle a nécessairement lieu dans un espace

public, devant une assemblée. Le théâtre est potentiellement une tribune : la forme spectaculaire

et la réception collective rendent le genre dramatique suspect car il a le pouvoir de remuer les

foules. C’est en tout cas ce que redoutent les censeurs. Cela explique la lutte que les pouvoirs

publics ont menée contre Le Mariage de Figaro. Dans ses propos, cette pièce est en effet beau-

coup moins subversive que nombre de textes (romans, pamphlets, épigrammes, etc.) de la

même époque et qui n’ont pas déclenché autant de foudres ; mais, en tant que pièce de théâtre,

la critique sociale apparaît mise en acte. Plus visibles, plus palpables, en un mot, plus vivantes,

les revendications ont davantage de poids, au grand dam des censeurs. Cet effet-tribune émeut

également les critiques et les pousse, dans leurs chroniques, à donner plus souvent dans le billet

d’humeur que dans l’analyse consciencieuse. Voir à ce sujet Ferenczi ().

TRACÉS 13 2007/2 PAGES 115-142

BENOÎT BARUT

116

La posture scientifique sinon juridique de Corneille dans ses « Examens »

et l’attitude ludique de Molière dans ses pièces-réponses (impromptus et

pièces critiques) constituent, du point de vue de la tonalité, les deux pôles

d’une vaste gamme de ripostes possibles. Mais le choix des zones pour

riposter est assez restreint. En schématisant au maximum, l’auteur n’a qu’une

alternative : soit il propose une riposte véritablement dramatique et l’inscrit

ludiquement dans le cadre même de l’œuvre (La Critique de l’École des femmes

en est l’exemple canonique) ; soit il décide de travailler le méta-texte proche

(paratexte) ou plus lointain (péritexte). La riposte se détache alors peu ou

prou de l’œuvre elle-même et devient généralement moins ludique et plus

polémique, moins littéraire et plus argumentative. La distinction entre texte

et hors-texte, entre répartie ludique et riposte sérieuse n’est bien sûr pas aussi

définitive – que l’on pense aux préfaces du Barbier de Séville et du Mariage

de Figaro où Beaumarchais se révèle tout à la fois histrion et polémiste. Il

reste que la riposte para/péritextuelle mise généralement davantage sur la

respectabilité intellectuelle et culturelle, sur l’argumentation esthétique que

ne le fait la pièce-réponse.

En dépit de leur parenté, péritexte et paratexte diffèrent profondément.

Étant accolé à la pièce, le paratexte développe davantage le syndrome de

la marge : ni central, ni extérieur, il bénéficie des avantages de cette situa-

tion intermédiaire et de la plasticité qui en découle. De fait, nous nous

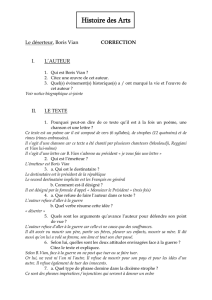

proposons d’étudier deux auteurs (Hugo et Vian) venus au théâtre après

avoir été poètes puis romanciers, deux auteurs qui n’ont presque jamais

rencontré le succès dramatique qu’ils méritaient et qui se servent tous les

deux du paratexte – et avec une faconde que l’on trouve rarement parmi les

dramaturges – pour prendre leur revanche sur les critiques responsables, pour

une part, de cet échec. La question qu’ils se posent n’est pas de savoir si l’on

peut être critique de la critique – défendre ses ouvrages est, pour nos deux

auteurs, une prérogative du dramaturge – mais bien comment mettre à profit

le paratexte pour développer une méta-critique. Hugo et Vian se servent du

même outil mais chacun le façonne à sa main. Les pratiques paratextuelles

de ces deux dramaturges sont en effet si diamétralement opposées qu’elles

forment quasiment un diptyque exemplaire et s’éclairent mutuellement.

() La tactique employée par Hugo est celle du monologue. L’homme-océan

va jouer sur l’étendue, sur une parole qui coule hors de toute mesure et

emporte avec elle les fétus critiques. Il parle seul et longtemps : il étouffe et

écrase ses détracteurs en faisant varier sa voix, en prouvant qu’il est un titan

de l’écrit, un géant du livre capable d’ériger son paratexte en mur cyclopéen

infranchissable mais non immobile. () Vian, à l’inverse, invite les critiques à

LES DRAMATURGES ET LEURS CRITIQUES

117

l’intérieur du paratexte en présentant un dossier de presse. Il entend engager

un dialogue qui aura toutes les apparences d’une lutte loyale. Mais, en sous-

main, il sape l’équité du combat, truque la partie de bout en bout pour en

sortir vainqueur. La dichotomie jeu/combat que nous avons relevée resurgit

donc : Hugo et Vian se lancent à l’assaut de la critique et aspirent au combat ;

mais tandis que l’un se fait burgrave, l’autre se fait boxeur. Dans les deux cas,

la lutte est véritable ; seule la dose de ludisme varie.

Paratexte et monologue : le rempart hugolien

En tant que dramaturge², Hugo a rarement trouvé grâce aux yeux de la

critique. Contre ce théâtre trop poétique, trop épique, trop sublime et trop

grotesque – trop hugolien, en somme –, celle-ci fait rage et reproche à l’auteur

tout ce qui fait son génie (Ubersfeld, ). Chacun de ses drames a été l’oc-

casion d’un combat ; la publication en volume lui permet de se justifier et de

riposter en cuirassant ses pièces d’un paratexte abondant, varié et destiné à

anéantir les critiques qui ont été émises et prévenir celles qui viendront. La

dimension agonistique perdure donc, quelle que soit la durée écoulée depuis

le tumulte des représentations.

« Confirmer ou réfuter des critiques, c’est la besogne du temps » (ATP,

Note I, p. ). Le critique est un néfaste dévoreur de temps – homo criticus

edax – car besogner n’est pas œuvrer. Précisions, explications, corrections sont

à mettre dans le même sac : mieux vaut produire du neuf que repolir le déjà

fait³. Mais ne pas corriger ne signifie pas ne pas défendre. Fin stratège, voire

Vauban littéraire, Hugo sait en effet qu’un édifice, fût-il littéraire, n’est rien

sans remparts. Le paratexte en fera office : de nombreux avant et après-textes

lestent les éditions de ses pièces et sont autant de murs hérissés de tessons

propres à égratigner les critiques et leurs prétentions destructrices. L’un des

moyens les plus efficaces est encore de les réduire au silence, de les laisser dans

Notre corpus recouvre les drames romantiques de Hugo publiés de son vivant et donc pourvus

d’un paratexte : Cromwell (ci-après CR), Hernani (HE), Marion de Lorme (ML), Le Roi s’amuse

(RSA), Lucrèce Borgia (LB), Marie Tudor (MT ), Angelo, tyran de Padoue (ATP), Ruy Blas (RB),

Les Burgraves (BU). Les références à ces drames renvoient à Hugo (a), à l’exception de

Cromwell (Hugo, ).

« L’auteur de ce livre connaît autant que personne les nombreux et grossiers défauts de ses

ouvrages. S’il lui arrive trop rarement de les corriger, c’est qu’il répugne à revenir après coup

sur une chose faite. Il ignore cet art de souder une beauté à la place d’une tache. […] Le travail

qu’il perdrait à effacer les imperfections de ses livres, il aime mieux l’employer à dépouiller son

esprit de ses défauts. C’est sa méthode de ne corriger un ouvrage que dans un autre ouvrage »

(CR, Préface, p. ).

BENOÎT BARUT

118

l’enfer de l’anonymat. Hugo ne cite jamais les noms de ses détracteurs et ne

relaie presque jamais les propos déplaisants qu’il a dû essuyer lors de la créa-

tion des pièces : inutile d’élever la querelle en débat. Mais se taire ne suffit

pas si l’on ne précise pas que l’on va se taire, même si ce silence proclamé

est fréquemment de l’ordre de la prétérition⁴. Hugo, en effet, ne s’abstient

pas tout à fait de répondre, mais c’est souvent sous la forme du confer et de

l’argument d’autorité⁵. Il donne littéralement son congé à la critique : « Il

pourrait […] examiner une à une avec la critique toutes les pièces de la char-

pente de son ouvrage ; mais, il a plus de plaisir à remercier la critique qu’à la

contredire » (LB, Préface, p. ). Grâce à la syllepse sur « remercier », Hugo

témoigne sa gratitude à ceux qui le soutiennent et, dans le même temps,

renvoie comme des domestiques ceux qui lui cherchent chicane. De fait, les

piètres jugements de piètres jugeurs ne concernent pas le poète et argumenter

avec les tenants de « Notre Dame la Critique » (Hugo, c, p. ) est

parfaitement inutile puisque, comme Eschyle, Hugo « consacre [ses] œuvres

au temps » (BU, Préface, p. ). Le vrai jugement est celui de la postérité.

« Si son drame est mauvais, que sert de le soutenir ? S’il est bon, pourquoi

le défendre ? Le temps fera justice du livre, ou la lui rendra. Le succès du

moment n’est que l’affaire du libraire » (CR, Préface, p. ). Ce refus de

défendre Cromwell est assez plaisant, considérant qu’il vient clore soixante

pages de préface qui, même si elles parlent assez peu du drame lui-même,

ont tout de même valeur de manifeste. Quoiqu’en dise Hugo, il défend ses

pièces, en particulier grâce au paratexte. Afin de ne pas être pris en flagrant

délit de contradiction, il prend soin néanmoins de ne pas se placer dans une

position de réponse. Hugo est fréquemment accusé de produire sur la scène

des pièces immorales. Dans la préface de Lucrèce Borgia, il réplique. Mais, à

la place d’une plaidoirie où, par la force des choses, il se trouverait dans une

position inconfortable de défense, il propose ici une véritable profession de

foi esthétique d’un ministre du sacerdoce littéraire⁶. La critique est évincée

« Il ne veut pas cependant qu’on suppose que, s’il se tait, c’est qu’il n’a rien à dire ; et, pour

prouver, une fois pour toutes, que ce ne sont pas les raisons qui lui manqueraient dans une

polémique à laquelle sa dignité se refuse, il répondra ici, par exception et seulement pour donner

un exemple » (ATP, Note I, p. ).

Voir par exemple, dans Lucrèce Borgia (Préface, p. ), les renvois hautains à des ouvrages

réputés.

Voici un court extrait de ce discours qui ne se donne pas comme une réponse : « Il sait que le

drame, sans sortir des limites impartiales de l’art, a une mission nationale, une mission sociale,

une mission humaine. […] Le poète aussi a charge d’ames [sic]. Il ne faut pas que la multitude

sorte du théâtre sans emporter avec elle quelque moralité austère et profonde. Aussi espère-t-il

bien, Dieu aidant, ne développer jamais sur la scène […] que des choses pleines de leçons et

de conseils » (LB, Préface, p. ).

LES DRAMATURGES ET LEURS CRITIQUES

119

du schéma de discussion : aucun élément textuel ne vient rappeler le conten-

tieux esthétique soulevé par la pièce. Tout se passe comme si Hugo n’avait

jamais été taxé d’immoralité. L’auteur n’apparaît donc pas acculé, obligé de

se justifier. Le discours apologétique n’est pas contraint par les circonstances

mais semble au contraire volontaire, spontané, non provoqué. Ce qui est par

nature une réplique dans un dialogue tendu entre créateur et censeur devient

donc tirade, mieux : monologue. Il ne reste rien de l’accusation initiale : la

critique est dissimulée, littéralement annihilée.

Mais, même si Hugo s’arrange souvent pour ne pas apparaître en position

de combat, il doit néanmoins suggérer que la lutte est réelle et qu’il est au

fait des tactiques guerrières, même les plus hétérodoxes :

Notes et préfaces sont quelquefois un moyen commode d’augmenter le poids

d’un livre et d’accroître, en apparence du moins, l’importance d’un travail ; c’est

une tactique semblable à celle de ces généraux d’armée, qui, pour rendre plus

imposant leur front de bataille, mettent en ligne jusqu’à leurs bagages. (CR,

Préface, p. )

Fidèle à cette stratégie, Hugo aligne un paratexte dont le volume est le

premier atout. Si les dimensions du paratexte restent mesurées dans Marion

de Lorme, Marie Tudor et Hernani, presque un cinquième du total du texte

imprimé de Lucrèce Borgia et du Roi s’amuse et plus d’un quart d’Angelo

sont mobilisés pour faire face à la critique. Mais c’est surtout le bagage

culturel étayant le paratexte qui fait impression. Les cinquante-deux notes

de Cromwell, par exemple, touchent à tous les sujets et l’auteur prend encore

soin de prévenir qu’il ne s’agit que d’un condensé⁷. À l’avant et à l’arrière, les

bataillons paratextuels du général romantique, par leur richesse quantitative

et qualitative, étouffent toute critique dans l’œuf : chaque pièce est solide-

ment caparaçonnée, tel un cheval de bataille. Tandis que la fin de la préface

de Cromwell évoque la cuirasse, le début file la métaphore du bouclier. Mais

c’est un refus de la cuirasse – « l’auteur de ce drame aurait pu comme un autre

se cuirasser de noms propres » (p. ) – et le bouclier est traître :

L’auteur ne sait comment cela se fait, ses préfaces, franches et naïves, ont toujours

servi près des critiques plutôt à le compromettre qu’à le protéger. Loin de lui être

de bons et fidèles boucliers, elles lui ont joué le mauvais tour de ces costumes

étranges qui, signalant dans la bataille le soldat qui les porte, lui attirent tous les

coups et ne sont à l’épreuve d’aucun. (p. )

« Il est peu de vers de cette pièce qui ne puissent donner lieu à des extraits d’histoire, à des

étalages de science locale, quelquefois à des rectifications. Avec quelque bonne volonté, l’auteur

eût pu facilement élargir et dilater cet ouvrage jusqu’à trois tomes in-°. Mais à quoi bon faire

des quatre-vingts ou cent volumes qu’il a dû lire et pressurer dans celui-ci les caudataires de ce

livre ? » (CR, « Note sur ces notes », p. ).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

1

/

28

100%