rapport developpement durable - Université François Rabelais

RAPPORT DU GROUPE DE RÉFLEXION

SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

JUIN 2008 - OCTOBRE 2009

UNIVERSITÉ FRANCOIS RABELAIS

Introduction

RAPPORT DD 2

INTRODUCTION

Depuis le rapport Brundlandt de 1979, le développement durable ou soutenable est défini

comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des

générations futures à répondre aux leurs ». Depuis 2000, la stratégie de Lisbonne vise à développer

dans l’Union Européenne « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique

du monde d’ici à 2010, capable d’une croissance économique durable, accompagnée d’une

amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ».

Après adoption de la loi portant engagement national pour l’environnement, l’article

110.1.III du code de l’environnement comportera la définition suivante :

L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II, répond à cinq finalités :

1° La lutte contre le changement climatique ;

2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;

5° Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation

responsables.

En l’espace d’une trentaine d’années, la notion de développement durable s’est imposée

non plus comme une source de recommandations mais comme un impératif juridique (Charte de

l’environnement à valeur constitutionnelle ; lois Grenelle…) qui englobe les champs économique,

social et environnemental. La seule adaptation de l’université aux nouvelles normes juridiques

« durables » imposerait de construire une stratégie de DD.

Mais le développement durable constitue également une source d’innovation qui prend en

compte des évolutions technologiques et de nouvelles pratiques sociales et économiques, fondées

en grande partie sur les technologies de l’information et de la communication. À défaut d’adopter

des pratiques plus respectueuses des autres et de l’environnement parce qu’elle croit réellement en

la dégradation de son cadre de vie, la population active de demain utilisera le développement

durable comme un atout commercial, un paradigme économique, social et politique.

La place de l’Université au cœur de la cité, comme pôle de recherche et de formation,

implique qu’elle ne se contente pas de suivre un mouvement général, mais qu’elle joue un rôle

actif et novateur dans la nouvelle société qui se construit aujourd’hui, notamment

- en élaborant une politique environnementale : parce qu’elle est répartie sur plusieurs

sites, l’université génère des déplacements urbains et une multiplication des déchets rendant plus

complexe la gestion du recyclage ; le nombre élevé de biens immeubles nécessite une politique

cohérente pour aboutir aux normes qui seront imposées dans les années qui viennent ; une gestion

cohérente des espaces verts permettrait d’y développer la biodiversité et l’entraide ;

- en ranimant ses politiques sociales : l’université rassemblant des acteurs divers, des

étudiants aux enseignants-chercheurs en passant par les BIATOSS ; ces différentes catégories

cohabitent souvent sans dialoguer, ce qui ne favorise ni sentiment d’appartenance à une

institution commune, ni solidarité, alors que les structures universitaires devraient permettre

d’apporter un soutien (psychologique, médical, administratif) à ses acteurs en difficulté

- en dynamisant ses politiques de recherche, par la promotion inévitable d’innovations

scientifiques liées aux besoins énergétiques de demain, mais aussi par une réflexion sur le rôle de la

médecine, de l’économie, des sciences humaines dans le développement durable

- en mettant en œuvre une nouvelle politique de formation et d’information, non

seulement en direction des étudiants ou de l’ensemble de ses acteurs, mais aussi en direction de

l’environnement économique et social de l’université.

Introduction

RAPPORT DD 3

La modification des pratiques dans de multiples secteurs (transport, habitat, énergie,

alimentation, déchets) implique également de nouvelles formes de gouvernance, plus élargies, qui

tiennent compte de l’imbrication complexe des préoccupations économiques, sociales et

environnementales.

Le groupe de réflexion sur le développement durable, outre la mise en place d’actions

rappelées dans les pages qui suivent, s’est efforcé de poser les premiers jalons d’une politique de

développement durable. Le pré-rapport présenté au CA en octobre 2008 avait défini les grands

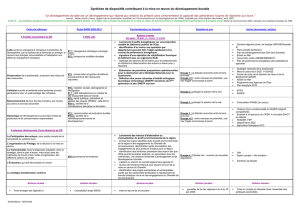

objectifs de cette politique : maîtriser la politique énergétique ; réduire l’empreinte écologique ;

améliorer la mobilité ; construire une université durable et citoyenne.

Ce rapport final se compose de trois parties

- une présentation générale du cadre juridique et des outils disponibles pour élaborer et

piloter une stratégie de développement durable

- une proposition de système de gouvernance permettant de placer le développement

durable au cœur de l’action de l’université

- une présentation des actions en cours et à développer pour chaque objectif.

Cadre et outils

RAPPORT DD 4

PREMIERE PARTIE

CADRE ET OUTILS POUR UNE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE

La stratégie de développement durable de l’université s’inscrit dans un système complexe

dont le cadre est en cours d’écriture et les éléments sont divers, depuis l’autorité de tutelle

jusqu’aux collectivités locales, en passant par l’environnement économique et social, et sans

oublier les universités partenaires, notamment au sein du PRES.

Comme tout paradigme nouveau, le développement durable implique créativité, innovation

et expérimentation. Des outils existent qui permettent de partager les bonnes pratiques ou de

piloter des opérations coûteuses, notamment en mettant en œuvre des initiatives communes avec

les collectivités territoriales et l’université d’Orléans.

1. Le cadre juridique actuellement en construction nécessite une veille constante

1.1. Les lois du Grenelle de l’environnement sont créatrices de contraintes nouvelles mais

aussi de pistes de réflexion

1.1.1. Les textes juridiques mettent en place des délais contraignants

La loi Grenelle I précise quelques délais :

- plan vert des Universités pour la rentrée 2009 (cf. infra) ;

- fin 2009, bilan de la consommation énergétique et de la consommation des GES [art. 48]

- audit des bâtiments pour 2010 [art. 5] ;

- réduire d’au moins 40% les consommations et 50% les GES d’ici 2020, en entreprenant des travaux

de rénovation dès 2012 [art. 5]

- dès 2010, toutes les constructions doivent être « basse consommation » (50 kWh/m2/an et 5t

CO2/m2/an) [art. 4]

- pour 2015, le recyclage de déchets matière et organique doit atteindre 45% [art. 46], ce qui

conduira sans doute à un relèvement des redevances pour l’enlèvement des ordures

- dès 2009, mise en place de « l’État exemplaire »

• 2009 : achat de véhicules pour l’administration éligibles au bonus écologique

• 2009 : développer TIC et visio-conférences

• 2010 : achat de bois issus de forêts gérées de manière durable

• d’ici 2012 : abaisser la consommation de papier et passer au papier recyclé

- d’ici 2012, la formation initiale et continue des agents de l’État devra comporter des

enseignements sur le développement durable

1.1.2. Les principales mesures obligent à évoluer dans la prise de décision

Ces délais s’imposeront rapidement dans les choix concernant :

- les bâtiments : le coût induit par les normes basse consommation énergétique conduira sans

doute à diminuer la taille de certains locaux, du moins pour les premières années en tenant compte

d’une baisse progressive de ces coûts HQE au fur et à mesure de l’évolution technique ;

Cadre et outils

RAPPORT DD 5

- l’alimentation : l’ouverture éventuelle de cafeterias à l’université, gérée par des associations

ou par l’université, devra tenir compte des règles d’approvisionnement fixées par le Grenelle, ainsi

que des impératifs liés au recyclage (et notamment compostage). Sur ce dernier point, la cafeteria

de Grandmont mettra en œuvre dès la rentrée 2009 une expérimentation sur le compostage des

déchets alimentaires (cf. fiche action).

1.2. Ce cadre juridique reste limité, puisque les lois, qui concernent essentiellement les

aspects environnementaux, sont encore en discussion et que les décrets n’en sont toujours pas

paru

1.2.1. La loi Grenelle I est une loi d’orientation qui sera complétée par la loi Grenelle II et

par des décrets d’application

Le projet de la loi Grenelle II portant engagement national pour l’environnement a été

adopté par le Sénat le 9 octobre 2009 ; il est actuellement en discussion devant l’Assemblée

nationale (procédure accélérée).

Cette loi fixe les conditions d’exercice de la loi Grenelle I. Les points intéressant

l’université sont :

- l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (modifications du code de la

construction et de l’habitation et du code de l’environnement

• contrôle de prise en compte de la réglementation thermique (nouvelle réglementation

thermique : RT 2012) ;

• diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments avec système de

chauffage/refroidissement collectif ;

• travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à

usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de huit

ans à compter du 1er janvier 2012 ;

• bilan des émissions à effets de serre pour les personnes morales de droit public employant

plus de 250 personnes, mis à jour tous les cinq ans [art.26] ;

• installation de systèmes de comptage de l’énergie dans les réseaux de distribution de

chaleur :

• toute personne morale propriétaire de ses bâtiments peut exploiter une installation de

production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, par le biais de générateurs fixés

ou intégrés aux bâtiments [art. 33].

- l’amélioration de la mobilité

• les constructions de bâtiments tertiaires doivent intégrer des prises électriques pour

rechargement des véhicules au niveau des parkings (post 2012)

- la prise en compte de l’environnement dans l’urbanisme

• étude d’impact préalable pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions, leur localisation, sont susceptibles

d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine [art. 96]

• élaboration de « directives territoriales d’aménagement et de développement durable »,

de « documents d’orientation et d’objectifs » [art. 5], de schémas régionaux du climat, de l’air

et de l’énergie [art.23], et de schémas régionaux de cohérence écologique [art. 45], élaborés

par l’État/les préfets avec les collectivités territoriales

Au vu de la place de l’université François Rabelais dans son environnement urbain,

celle-ci aurait tout intérêt à collaborer à l’élaboration de ces documents.

- la biodiversité :

• plans nationaux d’action pour la conservation et le rétablissement des insectes

pollinisateurs [art. 48]

- le recyclage et la gestion des déchets

• possibilité d’utilisation à des fins domestiques d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment

alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine, à

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

1

/

34

100%