troubles cognitifs chroniques

EN PRATIQUE

218Neurologies • Mai 2012 • vol. 15 • numéro 148

INTRODUCTION

La question de la prescription d’un

bilan biologique en Consultation

Mémoire revient à celle de l’iden-

tification de troubles cognitifs

chroniques curables - du moins

améliorables - dus à des aections

métaboliques, carentielles, endo-

criniennes, infectieuses et inflam-

matoires. Ces pathologies sont

classiquement associées à la pré-

sence d’un syndrome démentiel

(1), donc à un stade tardif d’alté-

ration cognitive. En conséquence

elles sont rapidement survolées

dans les ouvrages dédiés aux dé-

mences tant il apparaît clair - à

ce stade de dégradation intellec-

tuelle - qu’elles sont associées à un

contexte clinique évident.

Cela est assurément vrai. Par

exemple, en cas d’insusance

cardiaque sévère les troubles co-

gnitifs sont patents, et combinés

à une sémiologie d’insusance

congestive du ventricule gauche

qui ne peut être manquée par le

clinicien (2). Il en va de même

pour l’insusance respiratoire sé-

vère. Le prélèvement sanguin ne

sert ici seulement qu’à corroborer

*Centre Mémoire, de Ressources et de Recherche d’Alsace

(Strasbourg-Colmar)

un diagnostic étiologique déjà cli-

niquement manifeste.

De façon plus pertinente, un bi-

lan biologique peut être ordonné

à titre de dépistage de troubles

curables face à une plainte cogni-

tive isolée ou un MCI débutant,

non associée à une sémiologie ex-

traneurologique bruyante. C’est à

ce stade que l’on peut finalement

espérer une réversion rapide et

complète après traitement (3).

Après un bref rappel étiologique,

nous illustrerons par des cas cli-

niques l’intérêt du bilan biolo-

gique pour des troubles modérés

rencontrés en Consultation Mé-

moire.

RAPPELS

ÉTIOLOGIQUES

Les aections dépistables par des

dosages sanguins et potentielle-

ment responsables d’un trouble

cognitif chronique (de gravité va-

riable) sont :

• métaboliques : hyponatrémie,

hyper- et hypocalcémie, insu-

sance rénale, insusance hépato-

cellulaire (4) ;

• endocriniennes : hypo- ou hy-

perthyroïdie (4), insusance sur-

rénalienne, syndrome de Cushing,

panhypopituitarisme, acroméga-

lie exceptionnellement ;

• carentielles : carence en folates

et/ou B12 (1, 4) classique mais

d’imputabilité discutable (5), ca-

rences en autres vitamines du

groupe B (6) (B1, B6, PP ), habi-

tuellement responsables d’alté-

ration cognitive dans un contexte

subaigu à aigu, qui peut néan-

moins manquer ;

• infectieuses : syphilis, VIH, bru-

cellose et maladie de Lyme (7-9) ;

l’imagerie est alors souvent anor-

male mais peut être particulière-

ment trompeuse

(Observation n° 1)

;

noter que la maladie de Whipple

ne peut être dépistée sur une bio-

logie sanguine avec fiabilité (10) ;

• inflammatoires : LEAD, Sjögren,

syndrome des antiphospholipides

(11-13).

Pour toutes ces étiologies, il

n’existe pas de bilan strictement

standard, c’est-à-dire peu coûteux

et parfaitement rentable. L’orien-

tation du diagnostic par certains

dosages spécifiques dépendra de la

rapidité d’installation du trouble,

du contexte (éthylisme, diabète,

prises médicamenteuses favori-

xxxxx

xxxxx

xxxxxx

xxxxx

Troubles cognitifs chroniques

Pourquoi faut-il faire un bilan biologique ?

n

Dans l’approche diagnostique des troubles cognitifs, l’imagerie cérébrale joue un rôle majeur

et non discutable. Mais un bilan biologique minimal et systématique peut avoir de l’intérêt, en

venant compléter la démarche clinique et les informations radiologiques. Il permettra de ne pas

retarder l’identification d’affections curables qui restent de reconnaissance difficile en dépit de

la rigueur de chacun.

Benjamin Cretin, Frédéric Blanc, Nathalie Philippi et François Sellal*

TROUBLES COGNITIFS CHRONIQUES

Neurologies • Mai 2012 • vol. 15 • numéro 148 219

santes…), des signes associés et

aussi des données d’imagerie.

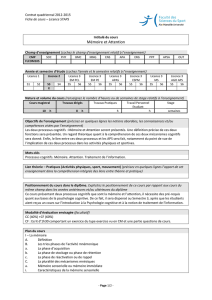

C’est dans cet esprit que la Haute Au-

torité de Santé avait émis (en 2008)

certaines suggestions à propos de

l’usage du bilan biologique ; elles

figuraient parmi ses recommanda-

tions pour le diagnostic et la prise

en charge de la maladie d’Alzhei-

mer (15). Elles sont résumées dans

le

tableau 1

. Ces recommandations

diagnostiques, contrairement aux

recommandations thérapeutiques,

apparaissent moins polémiques du

fait de leur moindre intrication avec

de potentiels conflits d’intérêt. De

fait, elles ne nous semblent pas frap-

pées de la même caducité.

SITUATIONS EN

LIEN AVEC LE BILAN

BIOLOGIQUE PROPOSÉ

EN CONSULTATION

MÉMOIRE

Deux grandes situations peuvent

être dégagées, où le bilan biolo-

gique de 1re intention est décisif

dans les 2 cas.

LE BILAN BIOLOGIQUE RÉVÈLE LA

CAUSE DU TROUBLE COGNITIF

Ici, la contribution du bilan bio-

logique de 1re intention est ma-

jeure puisqu’il révèle l’étiologie

de la plainte cognitive. Il permet

le diagnostic d’emblée si les pré-

lèvements plasmatiques ont été

proposés dès le début de la prise en

charge, ou secondairement si l’en-

quête étiologique est reprise du

fait de la normalité de l’imagerie.

Comme nous l’avons déjà dit en in-

troduction, ce n’est certainement

pas au stade de démence que le bi-

lan est le plus intéressant, puisque

le contexte clinique et les données

d’imagerie auront été préalable-

ment contributifs, et puisque des

séquelles peuvent persister mal-

gré la classique réversibilité des

troubles mis en évidence (7).

ObservatiOn n° 1

Mme P.A., 44 ans, originaire du Sénégal, consulte

pour des troubles patents de la mémoire antérograde

installés progressivement depuis 5 ans. Les dicultés

sont alléguées précisément et très vivement ressen-

ties. Le contexte est marqué par des troubles dépres-

sifs réactionnels aux troubles mnésiques et de mul-

tiples FRCV. Les antécédents familiaux sont inconnus.

Le MMS est “limite”, compte tenu de l’âge, à 27/30

(pentagones échoués) et le test des 5 mots montre

des troubles nets du stockage avec un score à 7/10

(5+0 ; 2+0). Les autres évaluations neuropsycholo-

giques sont refusées par la patiente.

L’IRM est strictement normale. La ponction lombaire

réalisée ne montre pas d’hyperprotéinorachie, ni de

cellularité ou d’anomalies des biomarqueurs de la

maladie d’Alzheimer. Le bilan HAS est par ailleurs nor-

mal, en dehors d’une sérologie VIH positive ; la PCR

dans le LCR est également positive pour le VIH.

La patiente est perdue de vue après la mise en place

d’un traitement par trithérapie (passant la barrière

hémato-encéphalique) mais le suivi médical assuré

par le médecin généraliste fait état d’une remarquable

amélioration des plaintes mémorielles.

Cette observation indique que l’infection par le VIH ne

doit pas uniquement être évoquée en cas d’anomalies

à l’IRM (en lien avec des infections opportunistes)

puisque l’infection par le virus du VIH lui-même peut

s’accompagner d’une imagerie parfaitement normale

(14). Ici l’origine africaine était un élément d’orienta-

tion.

Tableau 1 - Bilan biologique recommandé en Consultation Mémoire

face à des troubles cognitifs chroniques (HAS 2008) (15).

Examens biologiques

systématiques (1re intention)

Examens biologiques selon le

contexte (2e intention)

d NFS†

d Glycémie à jeun

d Ionogramme, urée et créatinine

(avec évaluation du DFG par la for-

mule de Cockcroft-Gault ou MDRD)†

d Calcémie totale et albuminémie†

d Enzymes hépatiques (ASAT, ALAT,

GGT)†

d Crase (TP-TCA-fibrinogène)

d TSH†

d B12 et folates†

d Vitamines B1 et B6, pyruvicémie

d Sérologies de Lyme†*, syphilitique

(TPHA-VDRL)†, brucella et VIH†*

d ACAN, antiphospholipides**

d VS et CRP

d Cortisol libre urinaire

et cycle cortisol 8h-20h

d IGF-1

* Ces examens doivent être systématiques chez des patients provenant de zones d’endémie ;

** A réserver à une suspicion de connectivite (lupus et Gougerot-Sjögren notamment) étayée par des argu-

ments cliniques ou d’imagerie ; † Examens apparaissant dans les recommandations de la HAS 2008.

220Neurologies • Mai 2012 • vol. 15 • numéro 148

EN PRATIQUE

Au stade de plainte cognitive iso-

lée ou de MCI, les dosages suggé-

rés dans le

tableau 1

nous semblent

avoir bien plus d’intérêt. C’est

d’ailleurs à ce stade que la nor-

malité de l’imagerie permet aussi

d’escompter une régression signi-

ficative des dicultés du patient,

après traitement adapté. Les don-

nées de la littérature sur le sujet

restent néanmoins parcellaires

(16, 17). L’

observation n° 2

illustre ces

considérations.

LE BILAN BIOLOGIQUE N’EST PAS

PROPOSÉ DEVANT L’APPARENTE

ÉVIDENCE DU TABLEAU CLINIQUE

Cette circonstance clinique n’est

pas possible si l’on propose les

prélèvements sanguins systéma-

tiquement, ou si l’on s’est assuré

qu’ils ont été réalisés antérieure-

ment. Mais, comme nous venons

de le voir, il n’est pas rare que les

dosages soient prescrits quand la

démarche clinique piétine à l’issue

d’une imagerie normale.

C’est ici qu’émerge un piège cli-

nique : les données radiologiques

peuvent montrer des anomalies

patentes et écarter le clinicien des

considérations biologiques. Un

premier exemple est donné par

l’

observation n° 3

.

Un autre apparaît dans L’

observation

n° 4

: face à un tableau manifeste-

ment neurodégénératif, il devient

aisé d’oublier de vérifier certains

éléments biologiques fondamen-

taux et donc de priver le patient

d’un réel bénéfice clinique. En cas

de démence primitive d’évolution

rapidement progressive, nous re-

commandons ainsi de s’assurer

de l’absence de troubles carentiel,

endocrinien, métabolique, inflam-

matoire ou infectieux dont la mé-

connaissance viendrait aggraver le

tableau (19).

CONCLUSION

Les cas cliniques ici présentés

permettent d’armer qu’un bilan

biologique simple (dit de 1re in-

tention), tel qu’il avait été proposé

par la Haute Autorité de Santé en

2008, a une valeur opératoire et

permet de dépister facilement des

aections chroniques dont le dia-

gnostic peut s’avérer par ailleurs

ardu. Il est important de retenir

que les examens de 2e intention

(Tab. 1)

ne doivent pas être systé-

matiques mais guidés par les élé-

ments anamnestiques, cliniques

et radiologiques à la disposition du

praticien. Les examens de 1re in-

tention s’imposent s’ils n’ont pas

été préalablement réalisés.

Nos observations rappellent que

les anomalies sanguines peuvent

être révélées par des plaintes cogni-

tives subjectives ou un MCI et pas

seulement par un syndrome dé-

mentiel. Ainsi, le bilan de 1re inten-

tion nous semble devoir être systé-

matiquement proposé (ou vérifié)

en Consultation Mémoire, quel

que soit le niveau de gravité des

ObservatiOn n° 2

Mme D.G, 74 ans consulte pour des troubles cognitifs

apparus progressivement depuis 5 ans, se dévelop-

pant dans un contexte vasculaire (angor stenté),

dysimmunitaire (hépatite auto-immune) et dépressif

(dicultés familiales et conjugales) ancien. La plainte

est clairement alléguée par la patiente (dicultés

d’orientation topographique, troubles en mémoire à

court terme et en attention soutenue, oublis épars) et

vivement ressentie. L’examen neurologique est sans

particularité en dehors d’une hyporéflexie diuse.

Le bilan cognitif révèle un MMS à 28/30 associé à un

syndrome dysexécutif débutant.

L’imagerie est normale, éliminant l’hypothèse vas-

culaire des troubles. Le bilan biologique (selon la

HAS) révèle une hypercalcémie totale à 2,85 mmol/l

(N=2,2-2,4) confirmée par une hypercalcémie ionisée à

1,47 mmol/l (N = 1,15-1,37). Le complément d’investiga-

tion montre une hyperparathyroïdie (PTH augmentée,

non adaptée à la calcémie).

L’imagerie échographique confirme la présence d’un

adénome parathyroïdien G réséqué chirurgicalement.

A 3 mois postopératoire : MMS à 30/30 et disparition

de la plainte cognitive subjective. La famille signale

aussi des changements comportementaux importants

(reprise de nombreuses activités, moindre émousse-

ment aectif, moindre dysphorie)

Les tests de contrôle révèlent une amélioration du

statut cognitif puisque les troubles dysexécutifs ont

régressé et qu’il ne persiste qu’un trouble attentionnel

modéré.

Cette observation est en accord avec les données

classiques sur les adénomes parathyroïdiens (18)

et rappelle qu’il faut exiger la calcémie sur le bilan

biologique minimal à réaliser face à des troubles

cognitifs modérés et d’ancienneté variable. L’hypo-

réflexie était un petit indice en faveur du trouble

hypercalcémique.

TROUBLES COGNITIFS CHRONIQUES

Neurologies • Mai 2012 • vol. 15 • numéro 148 221

ObservatiOn n° 3

ObservatiOn n° 4

Mr E.A., 83 ans, consulte pour des troubles principa-

lement mnésiques évoluant depuis environ 2 ans et

dont il est partiellement conscient (minimisations

nombreuses au moment de la consultation). Les IADL

sont préservées, l’humeur est bonne et le MMS est à

23/30 (perte des points en rappel des 3 mots, écriture

et dessin des pentagones). L’examen clinique confirme

la présence de troubles praxiques idéo-moteurs et

mélokinétiques. Le bilan neuropsychologique révèle un

MCI amnésique multi-domaine (troubles mnésiques

hippocampiques + troubles exécutifs et langagiers).

L’imagerie est clairement en faveur d’une étiologie

neurodégénérative en montrant une importante

atrophie pariétale

(figures)

. Le reste des investigations

est en faveur d’une maladie d’Alzheimer débutante

(PL et scintigraphie).

A l’occasion d’une hospitalisation pour infection

urinaire haute, un bilan biologique est réalisé : la TSH

s’avère très élevée à 73 (N = 0,4-4) avec T4 basse à 1,7

(N = 8,3-14,6). Le patient est en fait aecté d’une hy-

pothyroïdie périphérique faisant suite à un traitement

par Cordarone. La supplémentation en L-thyroxine

permet une correction du profil thyroïdien et aussi

du MMS, qui passe à 29/30 avec un bénéfice psycho-

comportemental net d’après la famille.

Cette observation illustre l’importance de toujours vé-

rifier que le bilan HAS a été réalisé malgré l’évidence

parfois “aveuglante” du tableau dégénératif. Ici l’IRM

a finalement été aussi piégeuse que contributive…

Mme N.M.L, 84 ans, consulte pour des troubles cogni-

tifs évoluant depuis 5 ans, installés progressivement

et aggravés depuis 1 an. Le contexte est marqué par

des facteurs de risque cardiovasculaires. L’humeur

est variablement altérée chez cette patiente veuve,

qui reste autonome pour les activités courantes et la

conduite automobile. La plainte, vive, porte sur la mé-

moire à court terme, l’attention et un manque du mot

fréquent (avec récupération habituelle mais diérée).

Le niveau cognitif global est modérément aecté :

MMS = 24/30 et MMPark = 24/32 (N > 28/30). Le bilan

neuropsychologique complémentaire révèle un MCI

amnésique multi-domaine (troubles de la récupération

en mémoire verbale + syndrome dysexécutif).

L’IRM met en évidence des lésions vasculaires alors

que le bilan HAS de première intention est normal

(figures)

, de même que le dosage des biomarqueurs de

la maladie d’Alzheimer dans le LCR (Tau, P-Tau, A-beta

et IATI sont en eet dans les normes). Le tableau de la

patiente aurait pu être qualifié de trouble cognitif léger

d’origine vasculaire, mais la sérologie plasmatique et

l’analyse du LCR (index de synthèse intrathécal à 14 ; N

< 1,5) ont révélé une maladie de Lyme tertiaire.

Après traitement par ceftriaxone, le bénéfice subjectif

est net dans les semaines qui suivent. A 1 an, le MMS

est à 27/30 alors que la MMPark est à 29/32

Cette observation souligne encore combien les aspects

d’imagerie morphologique doivent être interprétés

avec prudence, et à quel point la maladie de Lyme doit

être systématiquement évoquée et recherchée en

zones d’endémie (20, 21).

222Neurologies • Mai 2012 • vol. 15 • numéro 148

EN PRATIQUE

dicultés cognitives chroniques

rencontrées par les sujets. Il n’est

pas excessif de rappeler encore une

fois que ce bilan doit être fait mal-

gré les données de l’imagerie, aussi

évocatrices ou typiques soient-

elles. En fait, il ne se situe pas en

opposition à ces dernières mais en

complément. Les résultats de l’une

et de l’autre doivent être confrontés

avant de produire une conclusion

diagnostique et pronostique indivi-

duelle, comme nous l’avons vu dans

les

observations n° 3 et 4

.

Enfin, le bilan biologique a d’autres

intérêts que l’identification de

causes curables de troubles cogni-

tifs : il constitue un bilan préthé-

rapeutique indispensable avant

l’introduction de certaines médi-

cations (interférant avec les fonc-

tions intellectuelles : antalgiques,

hypnotiques, inhibiteurs d’acétyl-

choline-estérase…) et donne des in-

dices en faveur de causes “occultes”

ou peu fréquentes de dégradation

cognitive (troubles hématolo-

giques en cas de pathologies lysoso-

males, perturbations hépatiques en

cas d’éthylisme, hypoglycémie en

cas d’insusance surrénalienne,

diabète des aections mitochon-

driales, syndrome inflammatoire

des connectivites, hypothyroïdie

en cas de pathologie hypothalamo-

hypophysaire rare ou de thyroïdite

de Hashimoto…). n

Correspondance :

Dr Benjamin CRETIN

Service de Neurophysiologie

CMRR Strasbourg-Colmar

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

1 avenue Molière

67200 Strasbourg-Hautepierre

E-mail : benjamin.cretin

@chru-strasbourg.fr

1. Démences et confusion mentale. In : Abrégé de Neurologie, 12e édition.

Cambier J et al., eds. Paris : Editions Masson, 2008 : 462.

2. Caplan LR. Cardiac encephalopathy and congestive heart failure: a hy-

pothesis about the relationship. Neurology 2006 ; 66 : 99-101.

3. Sellal F, Becker H. Potentially reversible dementia. Presse Med 2007 ; 36

(2 Pt 2) : 289-98.

4. Gil R. Abrégé de Neuropsychologie, 3e édition. Paris : Editions Masson,

2003 : 231-5.

5. Lachner C, Steinle NI, Regenold W. The neuropsychiatry of vitamin B12

deficiency in eldely patients. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2012 ; 24 : 5-15.

6. Panza F, Capurso C, Solfrizzi V. Alcohol use, thiamine deficiency, and co-

gnitive impairment. JAMA 2008 ; 299 : 2853-4.

7. Michel JM, Sellal F. “Reversible” dementia in 2011. Geriatr Psychol Neuro-

psychiatr Vieil 2011 ; 9 : 211-25.

8. Bahemuka M, Shemena AR, Panayiotopoulos CP et al. Neurological syn-

dromes of brucellosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1988 ; 51 : 1017-21.

9. Blanc F, Kleitz C, Longato N et al. Lyme dementia. Neurology 2009 ; 72

(Suppl AAN) : A162.

10. Blanc F, Ben Abdelghani K, Schramm F et al. Whipple limbic encephali-

tis. Arch Neurol 2011 ; 68 : 1471-3.

11. Berlit P. Neuropsychiatric disease in collagen vascular diseases and vas-

culitis. J Neurol 2007 ; 254 (Suppl 2) : II87-9.

12. Tektonidou MG, Varsou N, Kotoulas G et al. Cognitive deficits in patients

with antiphospholipid syndrome: association with clinical, laboratory, and

brain magnetic resonance imaging findings. Arch Intern Med 2006 ; 166 :

2278-84.

13. Blanc F, Longato N, Jung B et al. Cognitive impairment and dementia in

primary Sjögren’s syndrome. BMC Medicine 2012, submitted, in revision.

14. Tate DF, Khedraki R, McCaffrey D et al. The role of medical imaging in

defining CNS abnormalities associated with HIV-infection and opportu-

nistic infections. Neurotherapeutics 2011 ; 8 : 103-16.

15. Haute Autorité de Santé. Recommandations pour le diagnostic et la

prise en charge de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Mars

2008.

16. Knopman DS, Petersen RC, Cha RH et al. Incidence and causes of non-

degenerative nonvascular dementia: a population-based study. Arch Neu-

rol 2006 ; 63 : 218-21.

17. Petersen RC, Roberts RO, Knopman DS et al. Mild cognitive impairment:

ten years later. Arch Neurol 2009 ; 66 : 1447-55.

18. Walker MD, McMahon DJ, Inabnet WB et al. Neuropsychological fea-

tures in primary hyperparathyroidism: a prospective study. J Clin Endocri-

nol Metab 2009 ; 94 : 1951-8.

19. Kelley BJ, Boeve BF, Josephs KA. Rapidly progressive young-onset de-

mentia. Cogn Behav Neurol 2009 ; 22 : 22-7.

20. Sparsa L, Blanc F, Lauer V et al. Recurrent ischemic strokes revealing

Lyme meningovascularitis. Rev Neurol (Paris) 2009 ; 165 : 273-7.

21. Almeida OP, Lautenschlager NT. Dementia associated with infectious

diseases. Int Psychogeriatr 2005 ;17 (Suppl 1) : S65-77.

BiBliographie

Mots-clés :

Troubles cognitifs, Consultation

mémoire, Biologie, IRM, Maladie

d’Alzheimer, MCI, Recommandations,

Pathologies métaboliques, Patho-

logies endocriniennes, Pathologies

carencielles, Pathologies infectieuses,

Pathologies inflammatoires

1

/

5

100%