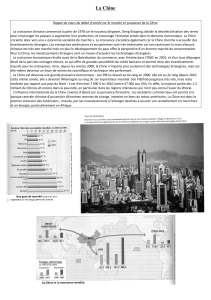

comptes rendus

publicité