etude multicentrique infirmiere evaluant l`interet d`un soutien

M. BARATEAU, A COROMPT,

J.

SOULAN,

1.

BOURDEL-MARCHASSON

C.H.U. BORDEAUX

ETUDE MULTICENTRIQUE INFIRMIERE EVALUANT L’INTERET

D’UN SOUTIEN NUTRITIONNEL DANS LA PREVENTION

DES ESCARRES CHEZ LA PERSONNE AGEE A RISQUE*

RÉSUMÉ

La prévention des escarres fait partie du rôle propre de I’in-

firmière défini notamment par le décret 84-869 du 17 juillet

1984. L’analyse des facteurs de risque de survenue d’une

escarre

montre que l’immobilisation, la réduction de mobilité

liée à des troubles de la vigilance, l’incontinence urinaire et

fécale

sont des éléments majeurs qui justifient des protocoles

de soins locaux bien définis.

Plus récemment, la responsabilité de la dénutrition a été

mise en évidence

-

mais les recommandations manquent de

précision. La dénutrition protéino-énergétique est fréquente

chez les sujets âgés hospitalisés, atteignant 60 % de l’ensemble

des patients en service d’aïgus.

L’association d’une escarre constituée et de stigmates cli-

niques

et/ou

biologiques de dénutrition protéino-énergétique, est

démontrée et justifie une réalimentation des patients escarrifiés.

Par contre, bien qu’un mauvais état nutritionnel paraisse

favoriser l’apparition d’une escarre, il n’est pas démontré que

l’intensification de la prise en charge nutritionnelle associant le

diagnostic d’une dénutrition et la mise en œuvre d’une réali-

mentation adaptée (par supplémentation ou assistance) dimi-

nue l’incidence réelle des escarres.

Une étude prospective, multicentrique, randomisée, a donc

été proposée. Elle avait pour objectif d’étudier l’influence de la

prise en charge nutritionnelle dans la prévention des escarres

chez les personnes

agées

hospitalisées, atteintes d’affections

aiguës.

Cette recherche fait suite aux audits prévention d’escarres et

au protocole nutritionnel mis en place dans un service de

médecine interne gériatrie au Centre Régional de Gériatrie de

Bordeaux.

Conclusion

Deux résultats sont à retenir dans ce travail infirmier. II a

permis de remettre en question les pratiques professionnelles

des équipes soignantes qui ont participé à la recherche, et

d’ac-

tualiser leurs connaissances dans le domaine de la prévention

des escarres. Ainsi elles ont pu connaître l’existence de grilles

qui évaluent le risque d’escarre, la dépendance ou encore

I’ap-

port nutritionnel et en apprécier l’intérêt pour améliorer la qua-

lité des soins. D’autre part, nous avons mis en évidence la pos-

sibilité d’augmenter les apports énergétiques et protidiques par

une distribution de suppléments oraux. De plus cette action a

eu un effet bénéfique dans la prévention des escarres des per-

sonnes âgées.

SUMMARY

Bedsores prevention is part of the specific role of the nurse,

as defined namely in the order 84-869 of the 17. July 1984. The

analysis of the risk factors for the appearance of bedsores shows

that immobilization, reduction of mobility linked to vigilance

disorders and the urinary and

faecal

incontinence are major

elements which justify protocols of well defined local

cares.

More recently, the role of undernutrition was highlighted but

the recommendations

lack

accuracy. The proteino-energizing

undernutrition is frequent among the elderly patients in hospi-

tal, reaching 60 % of all the patients in the department of

acute

affections.

The association of a constituted bedsore and of clinical

and/or biological stars of proteino-energizing undernutrition is

demonstrated and justifies a re-feeding of the patients suffering

from bedsores.

On the other hand, although a bad nutrition state seems to

favour the appearance of a bedsore, it is not proved that the

nutrition intensification associating the diagnosis of an under-

nutrition and the starting of an adapted re-feeding (with enri-

ched food or assistance) decreases the

actual

incidence of the

bedsores.

A prospective, multicentered, randomized survey was the-

refore proposed. Its aim was to study the Influence of Nutrition

in the Bedsores Prevention among the Elderly Patients in hospi-

tals, suffuring from

acute

affections.

This research follows upon the preventions audits of bed-

sores and the nutrition protocol started up in a department of

geriatrics intern medicine in the Regional Center of Geriatrics

of Bordeaux.

Conclusion

Two results must be retained in this nursing survey. It gave

the possibility of calling into question the professional expe-

rience of the nursing teams which participated to the research

and to update their knowledge in the field of the bedsores pre-

vention. They could thus be acquainted with the existence of

the grids which

evaluate

the risk of bedsore, the dependence

or even the nutrition supply and to assess the

interest

for impro-

ving the

cares

quality. On the other hand, we highlighted the

possibility of increasing the energy and protein supply by a dis-

tribution of enriched food supplements. Moreover, this action

has had a beneficial influence in the bedsores prevention

among the old people.

Mots-clés : escarres

-

nutrition

-

supplémentation nutritionnelle

-

personnes âgées. Key words : bedsores, nutrition, food supplements, old people.

* Cette recherche a été présentée lors des journées d’études de L’ARSI en Janvier 1998

42

Recherche en soins infirmiers

No

55

-

Décembre 1998

ECHERCHE

ETUDE MULTICENTRIQUE INFIRMIERE EVALUANT L’INTERET D’UN SOUTIEN

NUTRITIONNEL DANS LA PREVENTION DES ESCARRES CHEZ LA PERSONNE AGÉE A RISQUE

ORGANISATION DE L’ENQUETE

En 1992, le Ministère de la Santé et de l’Action

Humanitaire lance un appel à candidature relatif à la

mise en place de programmes de recherche clinique

dans les hôpitaux. Un alinéa stipule que parmi ces pro-

jets, certains pourront également concerner ou inclure

des recherches en soins infirmiers.

Un projet de recherche en soins infirmiers, présenté

par le Pr G. Manciet médecine interne gériatrique, et

J.

SOULAN Directeur du service des soins infirmiers au

CHU de Bordeaux est accepté et financé par le

Progamme Hospitalier de Recherche Clinique.

PROPOSITION D’ETUDE

La prévention des escarres et l’alimentation du patient

hospitalisé font partie du rôle propre de l’infirmière.

L’intensité des soins dans ce domaine est cependant

variable en fonction de l’implication de chaque équipe

soignante. La fréquence des stigmates de dénutrition

protéino- énergétique parmi la population âgée hospi-

talisée en service aigu, la faible consommation énergé-

tique des patients âgés à risque d’escarres laissent pen-

ser qu’une amélioration de la prise en charge

nutritionnelle pourrait améliorer l’état de ces patients

et réduire le risque d’escarres. Cependant, il n’est pas

démontré qu’une intervention nutritionnelle intensive

permette un meilleur apport énergétique, ni qu’un

apport énergétique augmenté soit associé à une dimi-

nution de l’incidence des escarres.

Par une étude prospective, randomisée, multicentrique,

nous nous proposons d’évaluer l’efficacité d’un proto-

cole de décision de soutien nutritionnel versus un com-

portement standard, appliqués à des patients âgés de

plus de 65 ans, identifiés comme étant à risque d’es-

carres.

Cette étude a été réalisée dans plusieurs services appli-

quant aux patients identifiés à risque d’escarres le

même protocole de soins locaux. Ces services ont été

randomisés en 2 groupes qui ont appliqué pendant

toute la durée de l’étude, soit le protocole nutritionnel

intensif, soit le protocole nutritionnel standard.

L’enjeu était de fédérer des infirmières dans une étude

clinique portant sur des soins infirmiers avec un objec-

tif scientifique commun et dont les résultats ne seraient

pas immédiatement accessibles.

1.

LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE

COORDONNATRICE DE L’ETUDE

Une infirmière du CHU de Bordeaux a été détachée

2 ans pour coordonner cette étude. Après avoir for-

mulé et mis en place les protocoles de prévention d’es-

carres et d’interventions nutritionnelles, elle a formé les

équipes soignantes des services participants aux diffé-

rents recueils de données. Elle est restée en relation

directe avec chaque service par téléphone et par des

visites régulières sur les sites, a mis en commun les

données et en a effectué la codification. Parallèlement

elle a assuré le suivi des patients 1 mois après leur hos-

pitalisation. Son rôle était également de rédiger et com-

muniquer les résultats.

CHOIX DES SERVICES

Le rapport de gestion indiquant les services les plus

significatifs quant à l’hospitalisation des personnes

âgées de plus de 65 ans et la durée moyenne d’hospi-

talisation a servi de base de sélection des services du

CHU de Bordeaux participant à l’étude.

Pour la région Aquitaine, les services choisis ont été

ceux appartenant au réseau GAGE (Groupe Aquitain

Gérontologique d’Evaluation). Ce groupe composé de

médecins gériatres et d’infirmières des hôpitaux

d’Agen, Bayonne, Bazas, Dax, Pau, Pontacq

Nay,

a

pour objectif d’animer et coordonner toute action en

vue d’améliorer la qualité des soins donnés aux per-

sonnes âgées.

Après accord des chefs de services, 35 services ont été

retenus pour la pré-enquête : services de gériatrie

(court, moyen et long séjour), de médecine (neurolo-

gie, gastro-entérologie, dermatologie) de chirurgie (vas-

culaire, orthopédie).

II convient de souligner que la volonté de participation

du personnel soignant à cette enquête a été toute rela-

tive. En effet, les services ont été choisis en fonction de

l’objectif recherché et non d’une demande de leur part.

26 services ont finalement participé, la préenquête

ayant confirmé leur possibilité de recrutement et la

volonté de participation des équipes.

CARACTERISTIQUES DES PATIENTS A RISQUE

D’ESCARRES

Les patients sont inclus au plus tard 48 h après l’entrée

dans le service. Les infirmières les recensent car ils

répondent aux critères suivants

-

plus de 65 ans

-

en phase aigue : événement pathologique non prévu

justifiant des examens complémentaires

et/ou

un

nouveau traitement dans les 48 h.

-

en bon état cutané : c’est-à-dire indemne de trouble

trophique.

-

ne se mobilisant pas seul : immobilisé au lit ou au

fauteuil ou incapable de se déplacer sans aide.

-

ne s’alimentant pas seul : ayant besoin d’une aide

pour couper la viande, ouvrir les pots de yaourts...,

ou ayant besoin d’une aide totale ou partielle pour

manger. Elles consignent alors sur un document réa-

lisé pour cette étude les renseignements demandés

dans le bilan d’inclusion :

-

I’age, le sexe, le motif d’hospitalisation

-

l’évaluation du risque d’escarre par l’échelle de

NORTON (annexe 1) Chacun des 5 items est coté de

1 à 4. En additionnant les notes obtenues dans

chaque rubrique (condition physique, état mental,

activité, mobilité, incontinence), il est possible de

classer le patient et de déterminer son niveau de

risque de présenter des escarres. Entre 14 et 20, le

patient ne doit pas faire l’objet de précautions parti-

culières; entre 10 et 14, le plan de prévention doit

être instauré car le patient présente des risques

graves; lorsque le score est inférieur à 10, le patient

présente des risques sévères contre lesquels la pré-

vention ne sera pas nécessairement efficace; enfin

lorsque le score est à 5, le patient développera des

escarres.

-l’évaluation de la dépendance par l’échelle de

Kuntzmann (annexe 2) 9 indicateurs sont cotés en 3

niveaux (0, 1, 2). Ces niveaux sont définis en fonc-

tion de critères précis et objectifs prenant en compte

le type, le nombre et la durée des interventions

nécessaires :

-soins personnels : alimentation, toilette, habillage;

-

dépendance sphinctérienne;

-

transferts et déplacements,

-

dépendance psychique;

-

besoins de santé : surveillance et soins médicaux,

surveillance et soins infirmiers, indication de réédu-

cation.

Le score est compris entre 0 et 10. Plus le score est

élevé, plus le patient est dépendant et entraîne une

importante charge de travail.

-

l’état nutritionnel du patient par une pesée du patient

quand elle est possible et par un bilan sanguin éva-

luant 2 protéines nutritionnelles, l’albumine

(N

entre

35,5 et 55

g/l)

et la préalbumine

(N

entre 210 et 410

mg/l)

et 2 protéines inflammatoires, la C. Réactive

Protéine

(N

entre 0 et 5

mgA)

et I’orosomucoïde (N

entre 50 et 120 mg/l)

LA PREVENTION DES ESCARRES

Tous les services ont le même protocole de prévention

des escarres.

-

Prise en charge générale :

l

utiliser du matériel anti-escarre pour agir sur I’inten-

sité

de la pression (matelas, coussins, arceau,

oreillers...)

l changer de position pour diminuer la durée de la

pression (toutes les 3 heures pour les sujets alités et

toutes les 2 heures pour les sujets assis)

l

tenir compte du comportement du patient. Le niveau

de déterioration intellectuelle peut influencer le

comportement du patient, ses capacités à percevoir

l’inconfort d’un appui trop prolongé et ses possibili-

tés de communication.

l corriger l’affection immobilisante en assurant une

ventilation pulmonaire correcte (drainage postural.

..),

un bon retour veineux (contention, verticalisation du

patient si possible.. .), une hydratation suffisante.. .

-

Les soins locaux :

l veiller à une hygiène corporelle correcte en élimi-

nant la sueur, les bactéries, les cellules mortes afin de

favoriser le rôle protecteur de la peau,

l lutter contre les effets irritants chimiques et méca-

niques, selles, urines, savon mal rinçé, alcool, plis au

niveau des draps, matériels à risque pour l’intégrité

de la peau...

l

frictionner, masser pour améliorer la microvasculari-

sation des plans sous cutanés sans être douloureux ni

provoquer le cisaillement des tissus sur le plan

osseux ou de micro-hémorragie sous une rougeur.

La mise en place d’une feuille de surveillance spéci-

fique permettait un meilleur suivi des soins.

44

Recherche en soins infirmiers

No

55

-

Décembre 1998

ETUDE MULTICENTRIQUE INFIRMIERE EVALUANT L’INTERET D’UN SOUTIEN

NUTRITIONNEL DANS LA PREVENTION DES ESCARRES CHEZ LA PERSONNE AGEE A RISQUE

LA PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE

Pour l’enquête, un tirage au sort des services a permis

de différencier de façon homogène par un protocole

nutritionnel, 2 groupes de travail

-groupe 1 : prise en charge intensive

l

inciter et aider systématiquement le patient à prendre

ses repas

l servir une ration énergétique de 1800

kcal/j

l

donner 2 supplémentations énergétiques industrielles

soit 400

kcal/j

: une à 16 h et une au petit déjeuner.

Cet apport supplémentaire a été testé dans un service

de médecine gériatrique et s’est avéré possible.

-

groupe 2 : prise en charge standard

l servir une ration énergétique de 1800

kcal/i

l

supplémentation éventuelle à l’initiative de l’infirmière

Pour les 2 groupes, toutes les prises alimentaires

devaient être notées. Une feuille de recueil des repas

avec une échelle à

114,

112,

314,414

pour chaque caté-

gorie d’aliments, a permis une évaluation journalière

protidique et calorique.

146 pesées de plateaux ont permis de valider cette

fiche de recueil des repas. Pour cela, une diététicienne

a été affectée à l’évaluation diététique.

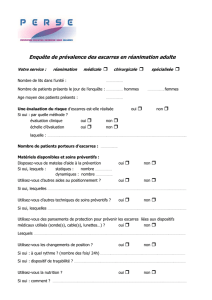

RECUEIL DES DONNEES CONCERNANT LES

ESCARRES ET LES DECES

L’équipe soignante surveille l’état cutané des patients

inclus dans l’étude. Les infirmières notent la date d’ap-

parition des escarres ainsi que le stade, pendant le pro-

tocole et à la fin du protocole (le 15 ème jour ou avant

ou le jour de la sortie si le patient quittait le service

avant : décès, transéat dans un autre service, retour

domicile...). La coordinatrice de l’étude a contacté par

courrier les patients (ou la famille ou l’infirmière de la

maison de repos ou de retraite) pour connaître leur état

cutané (rougeur, désépidermisation ou phlyctène,

nécrose) 1 mois après leur sortie du service. La validité

des réponses a été contrôlée sur une cinquantaine de

patients vus en consultation par un médecin et

l’infirmière coordinatrice.

ANALYSE STATISTIQUE

Le traitement des données a été effectué par I’INSERM

u 330

L’analyse statistique a permis d’étudier trois points

essentiels :

1”)

Les 2 groupes sont-ils comparables par rapport à

I’age, la répartition par sexe; la durée de séjour; le

nombre de décès, le risque d’escarre, la dépendance,

l’état nutritionnel

?

2”) La prise en charge nutritionnelle intensive ou stan-

dard aboutit-elle à une différence effective entre les

apports nutritionnels des 2 groupes

?

3”) L’incidence des escarres est-elle moindre dans le

groupe 1 supplémenté que dans le groupe 2 non sup-

plémenté

?

II. RESULTATS

LES PATIENTS

679 patients ont été inclus.

Dans le groupe 1 : groupe supplémenté, 297 patients

moyenne d’âge 83 ans 67,3% de femmes et 32,7%

d’hommes, durée de séjour 18,8 jours.

Dans le groupe 2 : groupe non supplémenté, 382

patients moyenne d’âge 82 ans, 63,1% de femmes et

36,9 % d’hommes, durée de séjour 18,2 jours.

LES DECES

Parmi les 679 patients suivis, il y a eu 47 décès pen-

dant le protocole (6,9%), 25 dans le groupe 1 supplé-

menté et 22 dans le groupe 2 non supplémenté.

II n’y a pas de différence significative entre les 2

groupes quant à l’incidence des décès.

Parmi les patients escarrifiés pendant le protocole, 24

parmi 267 décèdent (9%) et seulement 23 (5,6%)

parmi les 412 patients sans escarres. Ceci confirme que

les escarres sont associées à une aggravation du pro-

nostic vital.

DESCRIPTION DES GROUPES D’APRES LA GRILLE

DE NORTON, L’ECHELLE DE KUNTZMANN.

Les 2 groupes sont comparables lors de l’évaluation par

les échelles de NORTON et de KUNTZMANN,

rem-

45

Recherche en soins infirmiers

No

55

-

Décembre 1998

plies par les infirmières au début et à la fin du proto-

cole (annexe 3)

Les patients présentent tous un risque important d’es-

carre à l’entrée dans l’étude mais aussi à la fin puisque

le score au Norton est inférieur à 14. Le score au

Kuntzmann montre bien que ces patients sont très

dépendants et entraînent une importante charge de tra-

vail.

Par contre la différence apparaît si l’on compare les

patients qui ont développé des escarres et ceux qui

n’en ont pas développé.

Les patients qui ont présenté des escarres ont en

moyenne, à l’entrée un NORTON entre

II,

1 et

11,9

et

un KUNTZMANN entre 8,50 et

8,8,

tandis qu’à la sor-

tie le NORTON reste entre 11,6 et 12,2 et le KUNTZ-

MANN entre 7,9 et

8,3.

les patients qui n’ont pas présenté d’escarres ont en

moyenne, à l’entrée un NORTON entre 12,5 et 12,9 et

un KUNTZMANN entre 8 et 8,l et à la sortie

un NORTON entre 14,2 et 14,3 et un KUNTZMANN

entre 6,7 et 6,5

LE BILAN SANGUIN

Le bilan sanguin, révèle une différence entre les 2

groupes pour l’albumine ce qui va par la suite nécessi-

ter un ajustement de l’analyse statistique finale.

Groupe

1

Groupe 2

supplémenté non supplémenté

ALBUMINE 30,35 32,46

PREALBUMINE

191

219

CRP

56,ll

65,70

OROSOMUCOîDE

146 136

BILAN SANGUIN A L’ENTRÉE DU PROTOCOLE

L’albumine

(N

entre 35,5 et 55

g/l)

permet d’apprécier

l’état nutritionnel 3 semaines avant l’hospitalisation et

la préalbumine

(N

entre 210 et 410

mg/l)

48 heures

avant la phase aiguë.

Dans cette étude, nous pouvons noter que les per-

sonnes âgées hospitalisées sont très souvent dénutries.

L’albumine est en moyenne inférieure à la normale. La

préalbumine est à la limite de la normale, mais il n’est

pas rare de trouver des résultats inférieurs à 100 mg/l.

La C. Réactive Protéine

(N

entre 0 et 5

mg/l)

et I’oroso-

mucoïde

(N

entre 50 et 120

mg/l)

traduisent l’intensité

de la réaction inflammatoire. Ces 2 protéines sont éle-

vées dans les 2 groupes de manière comparable,

confirmant s’il en était besoin que tous ces patients

sont bien en phase aiguë d’une pathologie.

L’ANALYSE DE L’APPORT CALORIQUE ET PROTI-

DIQUE

Si nous étudions l’apport en calories et en protides

fourni uniquement par l’alimentation (sans tenir

compte des supplémentations énergétiques indus-

trielles), là encore les 2 groupes sont comparables.

CALORIES PROTIDES

Groupe 1 supplémenté 1127,45 49,4

Groupe

2

non supplémenté

1073 49,9

CALORIES ET PROTIDES APPORTÉS

PAR L’ALIMENTATION

Dans le protocole nutritionnel

«

intensif

»

(groupe 1

),

les patients devaient prendre 2

supplémentations/jour,

soit 400

kcal

et environ 30 gr de protides en plus de

l’alimentation. En moyenne, l’apport supplémentaire

effectif a été de 258,25

kcal/j

et de 16,9 gr de

protides/j

alors que

lë

plus souvent les 2 supplémentations

étaient proposées aux patients.

Dans le groupe non obligatoirement supplémenté

(groupe

2),

les patients ont pris peu de supplémenta-

tions énérgétiques industrielles cet apport ayant été de

55,4

kcal/j

et de 6,2 gr de protides/j.

CALORIES PROTIDES

Groupe 1 supplémenté 1385,7 66,3

Groupe 2 non supplémenté 1128,4 56,l

CALORIES ET PROTIDES APPORTÉS PAR

L’ALIMENTATION ET LA SUPPLEMENTATION

Nous pouvons dire que seul, l’apport énergétique

calorique et protidique différencie les 2 groupes.

INCIDENCE DES ESCARRES

L’intérêt dans cette étude est de savoir si une prise en

charge nutritionnelle intensive diminue l’incidence des

46

Recherche en soins infirmiers

No

55

-

Décembre 1998

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%