Energie et climat : la construction des politiques climatiques

Article : 110

Energie et climat : la

construction des politiques

climatiques

ILASCA Constantin

juin-16

Niveau de lecture : Assez difficile

Rubrique : Environnement

Mots clés : environnement, climat, politique énergétique, coûts de l'énergie, externalités, prix de

l'énergie, gaz à effet de serre, prospective, modélisation

2

ent est basée

externe

compensée financièrement. Cet effet externe (ou externalités dans le jargon des économistes)

représente la différence entre le coût supporté individuellement et le coût supporté collectivement

par la société, dit coût social

1

conséquences des actions réalisées par les agents (des producteurs et des consommateurs) sur

-

on ou quant à sa

publique

2

en compte complète de leur action su

négatifs des activités polluantes. Pour ce faire, il faut confronter les agents à un prix qui reflète la

é.

me intervention au niveau mondial, puisque

atténuation des émissions, sont censées corriger ce que Stern (2006) appelle « la plus grande

défaillance de marché que le monde ait jamais connue

raisonnement économique est la détermination d'un niveau optimum des émissions qui reflète

atmosphère et les coûts de leur réduction

3

.

: le

rapport Stern (2006) et le cinquième rapport du Groupe d'experts Intergouvernemental sur

l'Evolution du Climat - GIEC (2015)

4

pousser conduirait

à les « convertir

pertes sèches qui en découlent. Dans ce contexte, les arbitrages qui se présentent au planificateur

optimale et équitable de ces coûts entre les agents

moyens

immédiate et action différée.

Les principaux paramètres clés qui structurent la notion de coût du changement climatique sont

la taxinomie des coûts et les approches analytiques pour la construction des politiques climatiques.

Après leur passage en revue (points 1 et 2), seront examinées les estimations du rapport Stern (2006)

et du cinquième rapport du GIEC (AR5 2015) puis recensés leurs résultats (points 3 et 4).

1

Un exemple simple pour comprendre cet effet « externe » est celui d’une centrale thermique qui produit de

l’électricité et qui rejette du CO2 dans l’atmosphère. Son coût de production de l’électricité (dit privé) n’intègre

pas la pollution qu’elle génère. Il est donc inférieur au coût subi par la société qui se voit exposée à la pollution

de ses rejets carboniques.

2

Précisons que la référence au marché n’implique pas forcément une institution fonctionnant moyennant les

prix. Il y a marché dès lors que les parties prenantes ont la possibilité de négocier entre elles. Ainsi, les normes

sociales peuvent jouer le rôle de contrats dont le respect repose sur le comportement et l’entente réciproque entre

ceux qui participent à la gestion d’une ressource (Bontems et Rotillon 1998).

3

Il s’agit d’égaliser les dommages marginaux (la détérioration causée par une tonne de CO2 supplémentaire

émise dans l’atmosphère) avec les coûts marginaux d’atténuation (l’effort de réduire d’une tonne de CO2 les

émissions).

4

Voir références Stern (2006) et GIEC (2015) in fine.

3

1. Coût sectoriel, macroéconomique et du bien-être

Les indicateurs (i.e

sont exprimés le plus souvent en termes de perte de bien-être, variation de Pib ou variations de

consommation finale des ménages. Parmi ces mesures, la variation en bien-être demeure

utilisées. En général, les estimations données par les modèles intégrés, particulièrement, ceux

employés dans le cinquième rapport du GIEC

5

, sont faites par rapport à la variation de la

consommation des ménages. La précision des indicateurs utilisés est importante, car il y a un risque

de confusion dû au fait que tous ces coûts sont exprimés souvent en points de Pib. Par exemple, un

exprimés en points de Pib alors qu'ils recouvrent des réalités bien différentes. Pour ces raisons, il

convient de définir ces notions afin de préciser ce que reflètent ces mesures.

1.1. Le coût technique

u coût

total de fonctionnement des systèmes techniques, dans un scénario « avec politique climatique » par

rapport à un scénario « référence

ensemble de secteurs (pour un pays). La réduction des émissions de GES passe nécessairement par

démarche consiste donc à identifier les options de réduction les plus pertinentes et à estimer pour

chaque option la quantité de réduction et le coût unitaire de réduction correspondant. Ensuite, les

options techniques sont empilées par ordre de coût croissant pour construire une courbe de coût

et pour une année

donnée, le coût marginal de réduction ainsi que le coût total des options techniques qui permettent

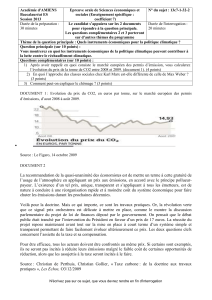

figure1).

Fig. 1 : Courbe de coût marginal de réduction - Source : AETIC 2013.

5

e.g. A.II.3.2, WG III, AR5 2014. Le rapport note également que la variation du Pib est « moins satisfaisante »,

du moment où elle inclut les investissements, les importations et les exportations, ainsi que les dépenses

gouvernementales.

4

-dessus, on retrouve en ordonnées les quantités de réduction

-Q4) ainsi que la quantité cumulée au niveau du

secteur (Q) et en abscisse, le coût moyen de réduction de chaque option. La courbe indique le

qui vise l-efficace. La courbe indique également le coût total des

Q1-Q4.

Les coûts techniques sont composés, avant tout, des coûts directs industriels et financiers induits

solutions technologiques et des dépenses afférentes à celles-ci (e.g. coûts de fonctionnement

annuels). De manière générale, on retrouve sur le marché plusieurs solutions techniques qui sont soit

qui dé

ie

6

.

Ce qui est particulièrement important dans les modèles qui calculent ce type de coût, ce sont les

ailleurs, il faut noter que ces coûts peuvent être négatifs, par exemple, lorsque les économies

1.2. Le coût macroéconomique

Le coût macroéconomique, à la différence du coût technique, prend en considération les

tous les éléments (et leurs interactions)

entre la

facture énergétique des ménages et les autres consommations), ou encore les effets rebond, entre

-delà du secteur dans

modèles macroéconomiques prennent en compte ces interactions et permettent de voir comment se

reflètent les changements induits sur un marché sur les autres marchés et quel impact cela peut

avoir sur le niveau et la composition du Pib national. Les modèles qui estiment ces coûts permettent

une éventuelle taxe sur les émissions. Les coûts macroéconomiques sont ainsi présentés sous forme

de variations de Pib ou des coûts en bien-être des consommateurs.

Les analyses en équilibre général ne présupposent pas nécessai

l'utilisation idéale des ressources dans une situation où tous les marchés sont équilibrés à travers les

6

Ces coûts sont l’apanage des modèles dit bottom-up (sectoriels) et reposent sur la représentation détaillée du

système de production de l’énergie. Ces modèles sont assortis des hypothèses exogènes sur la croissance, la

demande ou encore sur la disponibilité des ressources. Les modèles fonctionnant en équilibre partiel construisent

des scénarios à partir des comportements d’acteurs et des grandes variables économiques et énergétiques.

5

prix. Cette acception de l'équilibre s'oppose le plus souvent à celle des modélisations en « équilibre

partiel

1.3. Le coût en bien-être

Le coût en bien-être renvoie à une évaluation quantitative des valeurs en termes pécuniaires.

-être établit les concepts de disposition à payer et de

disposition à accepter une compensation, ce dernier concept représentant le dédommagement que

les gens accepteraient pour vivre dans un monde sans politique climatique. Le consentement à payer

reflète le surplus du consommateur, le prix que les gens seraient prêts à payer pour vivre dans un

monde avec une politique climatique donnée plutôt que sans. Le surplus du consommateur est une

notion liée à la courbe de demande qui peut être interprétée comme la disposition marginale à payer

supplémentaire. Le surplus du consommateur, explique Alain Quinet « est la mesure la plus

pertinente du coût de bien-

»

7

.

Si le surplus des consommateurs est égal à la somme des surplus individuels, alors se pose la

question de la répartition de ce coût entre les diverses catégories de ménages, qui ont des niveaux

une taxe carbone, cette augmentation pénalise davantage les ménages à revenus

modestes que les ménages à revenus élevés. La mesure du surplus des consommateurs en tant

- t des

informations précises sur le consommateur et sur la variation de la structure de ses dépenses en

fonction de ses revenus.

2. L’évaluation du changement climatique : analyse coût-bénéfice et

coût-efficacité

, le plus souvent, sur des travaux de modélisation

8

. Il

privilégiant une approche prospective, par opposition aux approches prévisionnistes ou encore

prédictives, et en procédant à la comparaison de scénarios

9

ction des émissions,

doit être précédée d'une définition de la démarche prospective qui est essentielle dans la

modélisation des évolutions socio-économiques.

7

Voir référence in fine, 2009 : 147.

8

Les modélisations s’appuient, généralement, sur quelques fondamentaux des émissions : population, Pib et

consommation d’énergie, éléments qu’on retrouve communément dans l’identité Kaya (ou encore IPAT pour

Impacts Proportionnels à la Population, l’Aisance et la Technologie [Nakicenovic et al. 2006]).

9

« Les scénarios sont des images diverses du déroulement possible du futur et ils constituent un outil approprié

pour analyser comment des forces motrices peuvent influer sur les émissions futures et pour évaluer les

incertitudes connexes. Ils aident à analyser l’évolution du climat, notamment sa modélisation et l’évaluation des

impacts, l’adaptation et l’atténuation » (Nakicenovic et al. 2000 : 3).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%