Le diagnostic d`une dépression chez la

La Revue de Gériatrie, T

ome 28, N°10

DÉCEMBRE 2003

837

Service de Psychiatrie du Sujet Agé, Hôpital Charles Foix, Ivry-sur

-Seine,

France.

Auteur corr

espondant :

Clément Pinquier

paris.fr

Article r

eçu le 04.05.2003 - Accepté le 29.07.2003.

ENSEIGNEMENT

Le diagnostic d’une dépr

ession

chez la personne âgée

Diagnosis of a depr

ession in elderly

Clément PINQUIER, Natacha WEIMANN, Jérôme PELLERIN

De plus, la que stion de la présence ou non d’une

pathologie démentielle associée demeure en filigrane

lorsqu’on abor

de les tr

oubles de l’humeur de survenue

tar

dive et ajoute donc un degré de complexité dans leur

appr

oche clinique et leur prise en char

ge.

La survenue d’une dépr

ession chez le vieillar

d n’est pas

sans conséquence sur sa qualité de vie et son pr

onostic

vit

a

l. En outre, le risque suicidaire

e

st important et

donc à r

echer

cher

. D’autr

es facteurs de morbidité inter

-

viennent notam

m

ent par le biais d’interactions réci-

pr

oques avec d’autr

e(s) maladie(s) inter

curr

ente(s).

Parallèlem

e

nt à cette compl

e

xité diagnostique et pro-

nostique, la dépr

ession du sujet âgé est potentiellement

à l’origine de souf

france et de déstabilisation dans un

équilibr

e familial appar

ent, et elle peut tout autant per

-

turber un fonctionnement institutionnel voir

e une r

ela-

tion thérapeutique.

ÉPIDÉMIOLOGIE

_______________________________

Les données de la littérature sont assez variables sui-

vant la population étudiée et les critèr

es diagnostiques

ou instruments utilisés. Néanmoins, il en r

essort que la

fréquence des états dépr

essifs du sujet âgé est suf

fisam-

ment importante pour êtr

e préoccupante. En popula

-

tion générale, la prévalenc

e

de l’épisode dépressif sévère

(défini par des critèr

es DSM IV) après 65 ans est de 2-

L

a dépr

ession du sujet âgé constitue un pr

oblè-

me majeur de santé publique dont l’importance

c roît parallèlement au vieillisse

m

ent démogra-

phique de la population, bien que l’âge

per se

ne soit

pas un facteur de risque. Cette pathologie fréquente est

caractérisée par

une évolution chronique,

une

m

orbidité

et une

m

ortalité

non négligeables, alors même que des

p r

ogrès notables ont été ré

a

lisés en ce qui concer

n e

son traitement.

En fait, un des traits essentiels de la dépr

ession du sujet

âgé est la dif

ficulté que r

encontr

ent les médecins pour

la r

e c o n n a î t r

e. De plus, les contours des troubles de

l’humeur survenant tardivement restent i

m

précis : la

s

uccession des concepts nosographiques, ancien

s

ou

plus récents, en témoigne (mélancolie d’involution, dys

-

thy

m

ie, dépression mine ure ou incomplète

)

, alors

m

ême que le diagnostic "épisode dépressif sévèr

e " ,

défini dans le

m

anuel diagnostique et statistique des

t r

oubles

m

entaux

(

DSM) ( 4 ) par des critères établis à

partir de données statistiques r

ecueillies sur une popu

-

lation générale tout âge confondue, est utilisé tel quel

en gériatrie.

Il serait plus adapté de parler de dépr

essions du sujet

âgé tant les modes d’expr

ession sont divers et intime

-

ment liés à une histoir

e individuelle. La séméiologie est

complexe, hétér

ogène et souvent tr

ompeuse. Poser le

diagnostic n’est donc pas chose facile. La dépr

e s s i o n

du sujet âgé est par conséquent insuf

fisamment dépis

-

tée, sous diagnostiquée et non ou mal traitée.

Le diagnostic d’une dépr

ession chez la personne âgée

3% et celle des sy

m

ptômes dépressifs varie entre 1

0

% et

50%

( 1 1 )

. En cor

o l l a i r

e de ce qui a été abordé dans l’intro-

duction, il faut souligner la grande proportion de dépre s-

sions

m

éconnues, évaluée à plus de 40% des cas ( 6 ).

Concer

nant les populations âgées hospitalisées ou en

institution, la prévalence des symptômes dépr

essifs est

évaluée autour de 20%

(13)

, celle de l’épisode dépr

essif

sévèr

e à 13%

(12)

et dans la pr

emièr

e année d’une insti

-

tutionnalisation 10 à 1

5

% des résidents développent

une dépr

ession

(1).

F

ACTEURS DE RISQUE ET DÉPRESSIONS

SECONDAIRES

_________________________________

Facteurs de risque

Ce n’est pas l’âge qui est un facteur de risque de

dépr

ession mais plutôt certains paramètr

es qui accom

-

pagnent le vieillisse

m

ent. Les car

a

ctéristique s socio-

démographiques classique

m

en

t

en lien avec la surve-

nue d’une dépr

ession sont bien identifiées : celle-ci est

plus fréquente chez

les fem

m

es notam

m

ent chez les

veuves et chez les personnes ayant subi la perte d’un

pr

oche, chez celles qui ne bénéficient pas d’un entou

-

rage suf

fisamment présent et qui vivent dans une situa

-

tion d’isolement social. Elle es

t

également plus fréquente

chez les patients souffrant d’affections somatiques grave

s

et chroniques qui en aggravent aussi la durée, la

sévérité

et le pr

onostic. Dans ce cadr

e, la perte d’autonomie et

le handicap auraient davantage un rôle prédisposant

que la pathologie elle-même.

La présence d’antécédents dépressifs personn

e

ls ou

familiaux constitue un terrain vulnérable à l’apparition

ou à la re chute d

’

une sy

m

ptoma tologi

e

dépr

e s s i v e .

Cependant, 75% des épisodes dé pressifs sévères du

vieillar

d sont des for

mes tar

dives, caractérisées par une

m

orbidité e t une

m

orta lité plus i

m

portantes et une

moins bonne réponse thérapeutique

(5).

Dépr

essions secondair

es

C

ertaines for

m

es de dé pression sont qualifié es de

s e c o n d a i r

es car un lien chronologique est r

e t r

o u v é

e n t r

e la survenue d’une dépression et une pathologie

somatique (mala die de Parkinson, lésions cérébrales

d’origine vasculair

e à prédominance fr

ontale, hydr

océ

-

phalie à pression nor

m

ale, dysthyroïdie, diabète,…

)

.

En dehors des corticostér

oïdes et de l’inter

fér

on, l’im

-

plication de certains médicaments classiquement décrits

dans la survenue d

’

une dépression

(

bêta-bloquants,

anti-hypertenseurs centraux, neuroleptiques, cimé

t

i-

d i n e , …

) serait exagérée

(3).

Dépr

ession vasculair

e

Le concept de dépr

ession vasculair

e a été récemment

développé sur les bases des liens existant entr

e patho

-

logie cérébrale d’origine va

s

culaire et dépression. Le

diagnostic r

epose sur l’association de facteurs de risque

v a s c u l a i r

e, d’un

e

clinique particulière

m

arquée p

a

r un

ralentissement psycho

m

oteur important, une aboulie,

une pauvreté idéique, une introspection limitée, une

réduction voir

e une absence d’af

fects dépr

essifs et d’i

-

dées de culpabilité, et une perturbation co gnitive

importante principalement des fonctions exécutives. La

présence de signes neur

oradiologiques en faveur d’une

atteinte vasculaire

(

signaux hyperintenses à l’IRM) est

un ar

gument supplémentair

e. Enfin, la réponse théra

-

peutique serait également moins bonne. Aucun de ces

critèr

es n’a fait pour l’instant l’objet d’un consensus (5).

CLINIQUE

______________________________________

Stigmates et préjugés

La séméiologie des dépr

essions du sujet âgé est certes

hétér

ogène mais d’autr

es obstacles concour

ent à r

end

-

r

e leur dépistage ar

du. Entr

e autr

es, ce que nous pour

-

rions appeler le "filtr

e du vieillissement" vient br

ouiller

l’expr

ession et la per

ception par le patient de sa pr

op

-

r

e souf

france morale.

Le sujet

â

gé met sur le compte du vieilliss

e

ment son

expérience dépressive, plus ou moins inhibé par un

sentiment de honte vis-à-vis de ce qu’il perçoit comme

un laisser aller

(14)

. Il n’ira donc pas for

cément consulter

et en tout cas pas pour ce motif. Une étude nor

d amé

-

ricaine

( 1 5 )

portant sur une population âgée r

e t r

o u v e

ainsi que 58% d’entr

e eux pensent que la dépr

ession

est une composante nor

m

ale de la vieillesse et 49 %

estiment que c’est un signe de faiblesse. Ce vécu de la

d é p r

ession exp lique e n partie pourquoi les patients

âgés déprimés sollicitent plus souvent les

m

édecin

s

généralistes que les psychiatr

es, même si le motif de la

consultation n’a pas de lien appar

ent avec leur état thy

-

mique.

La réflexion clinique du médecin peut également êtr

e

t r

oublée par sa pr

o p r

e conception du vieillissement,

infiltrée de préjugés, défor

mée par des stéréotypes par

-

fois dif

ficilement révisables. L’idée que la tristesse va de

pair avec le vieillissement est aussi parta gée par de

nombr

eux praticiens. De plus, certains signes cliniques

de la dépr

ession du sujet âgé ne sont pas spécifiques

mais communs (asthénie, apathie, tr

oubles du sommeil,

de l’appétit,…) à d’autres pathologies soma tiques

contemporaines du vieillissement et d’ailleurs volontiers

attribués à ces der

nièr

es. La r

econnaissance de la natu

-

La Revue de Gériatrie, T

ome 28, N°10

DÉCEMRE 2003

838

Le diagnostic d’une dépr

ession chez la personne âgée

r

e dépr

essive du tr

ouble tout comme la réponse théra

-

peutique apportée en sont donc dir

ectement af

fectées.

Une clinique autr

e

Parallèlement à ces ambiguïtés d’

"

expression" et de

"co

m

préhension", la sémiologie pr

o p r

e de la dépr

e s s i o n

du sujet âgé participe à la compl

e

xité du diagnos

tic. La

clinique n’est pas classique, c’est-à-dir

e qu’elle est éloi

-

gnée de ce qui se r

encontr

e dans une population adulte

"

jeune". L’absence d’affects dépressifs e st fréquente

d’où le développement du concept de dépr

ession sans

tristesse.

I

l faut alors plutôt r

e c h e r

cher la présence

d’une perte de goût, d’un sentiment doulour

eux de vide

ou d’une indif

fér

ence af

fective accompagnée d’apathie,

qui devr

ont fair

e penser au diagnostic d’autant plus que

ces symptômes s’associent à une asthénie, des pertur

-

bations de l’appétit ou du sommeil .

La coloration af

fective est donc moins appar

ente tandis

que d’autres signe s d’app el p euvent occuper tout

l’espace clinique et conduire vers de fausses pistes.

Ainsi nous pouvons distinguer de façon sché

m

atique

plusieurs modalités expr

essives qui viennent dominer le

tableau clinique :

• une

anxiété

d’intensité et de for

me diverses, accom

-

pagnée ou non de conduites addictives, par exemple

sous la for

me d’une consommation abusive d’alcool ou

de benzodiazépines ;

•

un mal être physique se traduisant par des douleurs,

des plaintes concernant le fonctionne

m

ent corporel et,

en cor

o l l a i r

e, une quête médicale et une insatisfaction vis

à vis des examens réalisés et des

m

édicaments pr

e s c r i t s ,

tableau qui peut pr

e n d r

e une intensité hypochondriaque ;

• une

symptomatologie délirante

le plus souvent peu

élaborée et composée principalement d’idées de spolia

-

tion ou de vols, impliquant les proches, famille, amis

ou voisins. L’association d

’

idées d’incurabilité, d’indi-

gnité voir

e de culpabilité doit orienter vers un diagnos

-

tic de mélancolie ;

• un co

m

porte

m

en

t

carac

t

ériel, une irritabilité, des

traits de personnalité qui n’étaient pas présents anté-

rieur

ement, mar

quant une ruptur

e dans un mode de vie

et facteur potentiel de dissolution des liens sociaux par

réaction d’évitement ou de r

ejet des pr

oches ;

• un déclin cogn iti

f

modé ré , caractérisé principale-

ment par une perturbation des fonctions exécutives, de

la concentration et de la mémoir

e à court ter

me, et qui

peut faire l’objet de plaintes de la part du sujet dépri

m

é.

Le concept de dépr

ession pseudodémentielle a été éla

-

boré pour décrir

e ces tableaux de dépr

ession compr

e-

nant une atteinte cognitive transitoire et réversible

puisque corrigée par le traitement antidépr

e s s e u r

.

Cependant, comme nous le verr

ons dans le pr

onostic,

la pertinence de ce concept est actuellement débattue.

Ces dif

fér

entes modalités cliniques participent à occul

-

ter la toil

e

de fond dépressive avec certes de s ar

g u

-

ments de poids et suffisam

m

ent préoccupants pour

m o n o p o l i s e r

l’attention et influencer l’investigation

m

édicale. Qu’il s’agisse d

’

une anxiété invalidante, de

signes d’appel d’une maladie organique, de douleurs

handicapantes, inexpliquées et résistantes, ou encore

d’une démence débutante, tout concour

e à déplacer le

pôle de gravité et ainsi de passer à côté d’une dépr

es-

sion sévèr

e, voir

e le cas échéant d’un risque suicidair

e.

Dépr

ession et dépr

essions

Les épisodes mélancoliques sont a ussi préoccupants

que ceux r

encontrés chez les sujets plus jeunes et sont

de réels ur

gences thérapeutiques du fait de la mise en

jeu du pronostic vital. Ce diagnostic doit être évoqué

devant la conviction d’idées d’indignit

é

, d’incurabilité

ou de ruine, associées à une pr

ostration, un mutisme

ou au contrair

e, une grande agitation et une irascibilité.

Les états d’opposition massive r

eprésentent aussi une

for

me grave de la dépr

ession du vieillar

d et s’accompa

-

gnent également d’un comportement régr

essif et d’un

r

efus alimentair

e absolu, sans que des af

fects dépr

essifs

soient exprimés, tableau pr

oche en cela des syndr

omes

de glissement.

Les concepts de dépression mineure (ou

"

subsyndro-

mique

"

) e t de dysthymie ont été dévelop pés p our

dénommer les situations où les critèr

es ne sont pas suf

-

fisants pour répondr

e à la définition DSM de l’épisode

d é p r

e

s

sif sévère ( 4 ). Dans la dépression mineure le

tableau clinique est incomplet

e

t ne dure pas assez

longtemps, tandis que la dysthymie r

eprésente plus une

for

me chr

onique de dépr

ession incomplète. Cependant

la présence d

’

une d

é

pression mineure serait sour

c e

d

’

un handicap

fonctionnel, entraînerait une consom-

mation médical importante et aurait un risque d’évolu

-

tion vers un épisode dépr

essif sévèr

e

(18).

DÉPIST

AGE ET OUTILS D’ÉV

ALUA

TION

_______

L’i

m

portante proportion des épisodes dépressifs non

traités a soulevé la question de l’intérêt de réaliser un

dépistage systématique nota

m

ment en

m

édecine de

ville.

Les critèr

es du DSM-IV pourraient êtr

e plus développés

pour porter le diagnostic dans le cadr

e des dépr

essions

gériatriques. L

e

s variabilités de prévalence suiv

a

nt les

études et les particularités cliniques de cette pathologie

sont autant d’ar

gument en faveur d’une autr

e appr

oche

que l’on pourrait qualifier de gériatrique, en évitant

toute vision adultomorphiste.

La Revue de Gériatrie, T

ome 28, N°10

DÉCEMRE 2003

839

évolution torpide ne doit pas être

m

éconnue car

e

lle

est bien souvent responsable

d’un rejet prématuré du

traite

m

ent donnant lieu à des prescriptions nouvelles

tout aussi inefficaces car poursuivies insuf

f i s a m m e n t

longtemps ou inadaptées. La quête médicale excessive

et l

’

abus de substances psychoanaleptiques

(

anxioly-

tiques, hypnotiques, alcool) illustrent encore les dif

f i c u l t é s

de l’approche diagnostique et thérapeutique de cette

pathologie.

Certaines réper

cussions de l’état dépr

essif chez le sujet

âgé rappellent les situations qui peuvent l’avoir favori

-

sé, r

endant par

fois dif

ficile la distinction entr

e causes et

conséquences. L’isolement, la perte des liens sociaux,

la dégradation de la qualité de vie, le handicap, l’inca

-

pacité fonctionnelle, l

’

institutionnalisation et la dégra-

dation de l’état de santé sont ainsi décrits dans l’évolu

-

tion d

e

s épisodes dépressifs ( 1 6 ) . Une autre co

m

plica-

tion majeur

e r

etr

ouvée dans cette population

de sujets

âgés et dép ri

m

és est une i

m

po rtan te

m

or talité.

L’augmentation de la mortalité car

diovasculair

e et céré

-

br

ovasculair

e mais aussi pr

obablement le suicide parti

-

cipent à cet excès de mortalité.

Risque suicidair

e

Le passage à l’acte suicidair

e demeur

e le risque évolutif

m a j e u r

, soit dans le cadre d’un raptus anxieux, soit

com

m

e issue incontrôlable d

’

un syndro

m

e dé pr

e s s i f

notamment accompagné d’un vécu délirant ou mélan

-

colique. La pathologie thymique est l’étiologie la plus

souvent r

etr

ouvée dans les cas de suicide des sujet âgés

(9).

Dans cette population, le taux de suicide est pratique

-

ment le double de celui de la population générale et il

s’agit le plus souvent d’hommes. Les vieillar

ds réalisent

m

oins de tentatives de suicide que les sujets plus jeu-

nes, mais parviennent plus fréquemment à leurs fins. Ils

font appel plutôt à des méthodes violentes (ar

me à feu,

pendaison, noyade) et potentiellement létales (sur

dosa

-

ge en médicament car

diotoxique)

(10)

. Les idées suicidai

-

r

es précèdent habituellement le passage à l’acte et une

étude rapporte que 75% des sujets âgés qui s’étaient

suicidés avaient consulté un médecin dans le mois pré

-

cédent

(2).

La difficulté consiste donc à apprécier le risque suicidair

e .

Des antécédents de conduite suicidair

e, une symptoma

-

tologie mélancolique, l’expr

ession de pr

opos suicidair

es

(

ruminations ou menaces

)

, un co

m

portement i

m

pulsif

ou une consommation excessive d’alcool, le sexe mas

-

culin sont aut

a

nt de facteurs majorant le risque. La

r

echer

che systématique d’une idéation morbide et suici

-

dair

e est donc primor

dial et même obligatoir

e chez tout

sujet âgé dépri

m

é, en

s

achant que cett

e

investigation

n’augmente pas le risque

(3).

Le diagnostic d’une dépr

ession chez la personne âgée

L’utilisation d’échelles peut apporter une aide dans la

d é m a r

che dia gnostique e t dans l’éva luation de la

d é p r

ession du sujet âgé. D

a

ns ce cadre, la Geriatric

D e p r

ession Scale (GDS

)

est l’échelle de référ

e n c e .

V

alidée, fiable et facile d’utilisation, il s’agit d’un auto-

questionnair

e de 30 questions qui peuvent êtr

e lues au

patient. D’autr

es versions plus courtes ont été validées

notamment les mini GDS à 5 items et la version fran

-

çaise à 4 items

(7)

(cf. tableau mini GDS).

Les échelles ne permettent pa

s

cependant de distin-

guer la dépression sévère d’autres for

m

es de dépr

e s

-

sion comme la dysthymie, la dépr

ession mineur

e ou la

dépr

ession en rémission partielle ou encor

e débutante.

De plus, le choix du seuil de positivité partielle modifie

les degrés de sensibilité et spécificité et par suite les

risques de poser le diagnostic de dépr

ession par excès,

ou a u contraire de passer à côté d’une dépr

e s s i o n

authentique.

ÉVOLUTION ET PRONOSTIC

___________________

Evolution

L’évolution pr

opr

e de la dépr

ession du sujet âgé se fait

vers la chr

onicité ou la récidive dans plus de la moitié

des cas (8).Le patient est donc confiné dans une souf

-

france par

fois intense et durable, concourrant à l’épui

-

sement de la famille comme du médecin traitant. Cette

La Revue de Gériatrie, T

ome 28, N°10

DÉCEMRE 2003

840

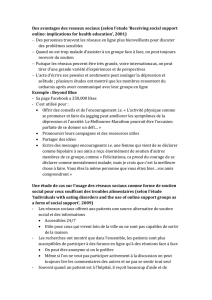

T

ableau mini GDS (Clément et al., 1997)

Poser les questions au patient en lui précisant que, pour répondr

e, il doit

se r

esituer dans le temps qui précède, au mieux une semaine, et non pas

dans la vie passée ou dans l’instant présent.

1.

V

ous sentez-vous découragé(e) et triste ?

oui

non

2.

A

vez-vous le sentiment que votr

e vie est vide ?

oui

non

3.

Etes-vous heur

eux(se) la plupart du temps ?

oui

non

4.

Avez-vous l’impr

ession que votr

e situation est désespérée ?

oui

non

Cotation :

Question 1 : oui :1, non :0

Question 2 : oui :1, non : 0

Question 3 : oui :0, non : 1

Question 4 : oui :1, non : 0

Si le scor

e est supérieur ou égale à 1 : forte pr

obabilité de dépr

ession

Si le scor

e est égale à 0 : forte pr

obabilité d’absence de dépr

ession.

Le diagnostic d’une dépr

ession chez la personne âgée

Dépr

ession et déclin cognitif

Le déficit cognitif est également décrit comme un des

risque s é volutifs de la dé pression du suje t âgé .

Actuelle

m

ent, les liens e ntre dépression et démence

restent obscurs. Cependant plusieurs arguments plai-

dent en faveur de l’hypothèse suivante : la dépr

ession

t a r

dive serait un facteur de risque d

’

évolution vers un

syndr

ome démentiel, ou du moins un pr

odr

ome ou la

pr

emièr

e manifestation d’un pr

ocessus neur

odégénéra

-

tif. Co

m

me il a été signalé plus haut, des signes de

déficit cognitif peuvent être r

e t r

ouvés dans le tableau

clinique de la dépr

ession du sujet âgé, et ce, plus sou

-

vent dans les premiers épisodes (sans aucun antécédent

thy

m

ique

)

( 1 6 )

.

Par ailleurs les résultats d

’

études pro-

spectives récentes sont assez tr

oublants. D’une part la

d é p r

ession pseudo d

é

mentielle s’acco

m

pagne d’un

risque d’évolution vers un tableau de démence consti

-

tué même si la réponse thérapeutique initiale avait été

satisfaisante ( 3 ), d

’

autre part l’existence de symptô

m

es

d é p r

essifs est prédictif de l’app arition d’un dé ficit

cognitif voir

e d’une maladie d’Alzheimer

(17,19)

.

CONCLUSION

__________________________________

La dépr

ession et ses dif

fér

ents modes d’expr

ession r

en-

contrés dans la population âgée

est une pathologie

grave avec des réper

cussions dir

ectes sur la qualité de

vie e t un pronostic péjoratif. En dehors des tableaux

symptomatiques classiques, elle devrait êtr

e systémati

-

quement évoquée devant toute clinique bâtar

de qui ne

fait pas la pr

euve de son origine or

ganique, surtout s’il

existe une perturbation de l’ali

m

entation ou du

so

m

-

meil.

Une détection précoce est souhaitable afin de

m

ettre

en place une prise en char

ge rapide et adaptée, et pré

-

venir ainsi la survenue de risques éventuels notamment

s u i c i d a i r

es. Les échelles peuvent être utiles dans la

démar

che diagnostique mais demeur

ent un outil et non

un référ

entiel. Leur utilisation peut néanmoins appor

-

ter une ouvertur

e dans l’échange avec le patient sur la

question de sa souf

france morale et guider l’investiga

-

tion clinique.

L ’ a p p r

oche diagnostique doit être raisonnée et arg u-

men tée, pour pe r

m e t t r

e la r eco nna issan ce de la

dépr

ession, d’évaluer les risques éventuels et d’agir en

conséquence. Il ne s

’

agit pas non plus de poser par

exc

è

s le diagnostic de dépression dont le traite

m

ent

n’est pas anodin, de passer à côté d’une pathologi

e

so

m

atique, ni de négliger une dépression associée à

une pathologie démentielle par exemple.

■

La Revue de Gériatrie, T

ome 28, N°10

DÉCEMRE 2003

841

RÉFÉRENCES

__________________________________

1.

Addonizio G, Alexopoulos GS.

Af

fective disor

ders in the elderly.

Int J

Geriatr Psychiatry,

1993;8:44-47.

2.

Alexopoulos GS.

Geriatric depr

ession r

eaches maturity (editorial).

Int J

Geriatr Psychiatr

1992;7:305-306.

3.

Alexopoulos GS, Borson S, Cuthbert BN, Devanand DP

, Mulsant

BH. et al.

Assessment of late life depr

ession.

Biological Psychiatry

2002;52:164-174.

4.

American Psychiatric Association, Manuel diagnostique et statistique des

tr

oubles mentaux, 4ème édition (V

ersion Inter

nationale, W

ashington DC,

1995). T

raduction française par Guelfi J.D. et al. Masson ; Paris, 1996.

5.

Baldwinn RC. O’Brien J.

V

ascular basis of late-onset depr

essive disor -

der

.

Br J Psychiatry

2002;180:157-60.

6.

Clément JPK, Léger JM.

Clinique et épidémiologie de la dépr

ession du

sujet âgée. In : Les dépr

essions du sujet âgé. Paris. Acanthe, Masson, 1996

: 19-26.

7.

Clément JP

, Nassif R, Léger JM, Mar

chan F

.

Mise au point et contri

-

bution à la validation d’une version française brève de la Geriatric

Depr

ession Scale de Y

esavage. L’Encéphale 1997;23:91-99.

8.

Cole MG, Bellavance F

, Mansour A.

Pr

ognosis of depr

ession in elder

-

ly community and primary car

e populations : a systematic r

ewiew and

meta-analysis.

Am J Psychiatry

1999;156:1182-89.

9.

Conwell Y

, Olsen K, Caine ED, Flannery C.

Suicide in later life :

Psychological autopsy findings

. Int Psychogeriatrics

1991;3:56-59.

10.

Conwell Y

, Duberstein PR, Caine ED.

Factors for suicide in later life.

Biological Psychiatry

2002;52:193-204.

11.

Judd LL, Rapaport MH, Paulus MP

, et al.

Subsyndr

omal symptoma

-

tic depr

ession : a new mood disor

der

.

J Clin Psychiatry,

1994;55S:18-28.

12.

Koenig HG, Meador KG, Shelp, Goli, Cohen HJ, Blazer DJ.

Major

depr

essive disor

der in hospitalized medically ill patients : an examination of

young and elderly veterans.

J Am Geriatr Soc,

1991;39:881-89.

13.

Kukull W

A, Koepsell TD, Inui TS, Borson S, Okimoto J, Raskind

MA, et al.

Depr

ession and physical illnesss among elderly general medi

-

cal clinic patients.

J Af

fect Dis,

1986;10:153-62.

14.

Léger JM, Paulin S.

La prévalence de la dépr

ession augmente considé

-

rablement après 65 ans.

Revue Prat (Méd Gén),

1998;12(405):13-16.

15.

National Mental Health Association.

American Attitudes about clinical

d e p r

ession and its traitemen t :

survey imp lica

t

io ns for older

americans.Alexandria, 1996, V

A.

16.

Pallsson S, Skoog I.

The epidemiology of af

fective disor

ders in the

elderly : a r

eview.

Inter

national Clinical Psychophar

macology

1997;12,

(suppl 7) : 3-13.

17.

Pater

niti SS, V

erdier-T

aillefer MH, Dufouil C, Alpér

ovitch A.

Depr

essive symptoms and cognitive decline in elderly people.

Br J

Psychiatry

2002;181:406-10.

18.

Rapaport M, Judd LL, Schettler PJ, Y

onkers KA, Thase ME,

Kupfer DJ. et al.

A descriptive analysis of minor depr

ession?

Am J

Psychiatry

2002;159:637-43.

19.

W

ilson RS, Bar

nes LL, Mendes de Leon C, Aggarwal NT

,

Schneider JS. et al.

Depr

essive symptoms, cognitive decline, and risk of

AD in older persons.

Neur

ology

2002;59:364-70.

V

oir QCM page suivante

6

6

1

/

6

100%