Quelles indications pour l`analgésie par voie orale

16 • L’essentiel de l’anesthésie-réanimation #07 • Septembre 2016 L’essentiel de l’anesthésie-réanimation #07 • Septembre 2016 • 17

Monitoring

Quelles indications

pour l’analgésie par voie orale ?

Le 3 juin 2016, à l’occasion du congrès MAPAR, le Dr Valeria

Martinez du service d’anesthésie de L’hôpital Raymond Poincaré

à Garches, animait la conférence «Analgésie par voie orale post-

opératoire, incluant les morphiniques », au sein du Centre des

Congrès de la Villette.

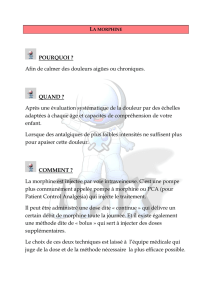

L

a morphine est une référence

antalgique en post-opératoire.

Son administration par voie

intraveineuse, autocontrôlée

par le patient, est la méthode de

référence la plus adaptée pour une

analgésie optimale. Bien que sa

prescription ait explosé, la voie

d’administration la plus fréquente

reste la voie sous-cutanée, la mor-

phine orale n’étant prescrite que

dans 5,6 % des cas en France.

L’essor de la chirurgie ambulatoire

laisse présager de modifications de

pratiques pour la prise en charge

de patients qui auront subi des

chirurgies douloureuses. L’utilisation

d’analgésie puissante par voie orale

pourrait donc être indiquée.

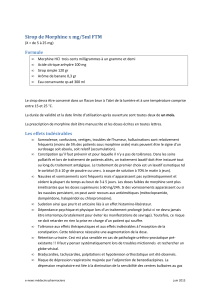

Morphine à libération

immédiate ou prolongée ?

Pour des patients opérés de pro-

thèse de hanche, l’utilisation de la

morphine orale versus injectable a

montré que l’efficacité de l’analgésie

avec ces deux modes d’adminis-

tration était comparable pour la

morphine à libération immédiate.

D’autres études ont montré une effi-

cacité similaire de la morphine par

voie orale et par voie veineuse mais

suggèrent que la biodisponibilité de

la morphine par voie orale est plus

faible, avec une consommation cinq

fois plus importante pour une même

efficacité analgésique.

L’utilisation de la morphine à

libération prolongée par voie

orale montre, quant à elle, une

efficacité comparable à celle des

autres méthodes, mais avec une

incidence non négligeable de séda-

tion et un risque de surdosage.

« L’analyse d’études utilisant les

formes à libération immédiate et à

libération prolongée, montre une

efficacité similaire entre ces deux

formes d’administration. Mais les

effets secondaires graves de type

surdosage et détresse respiratoire

ont été plus fréquemment observés

«Avec l’essor de l’ambulatoire, l’utilisation d’analgésie

puissante par voie orale pourrait être indiquée pour

les patients ayant subi des chirurgies douloureuses. »

avec la forme à libération prolongée.

En post-opératoire, c’est donc la

forme à libération immédiate qui

est la plus sécuritaire », précise

Valeria Martinez.

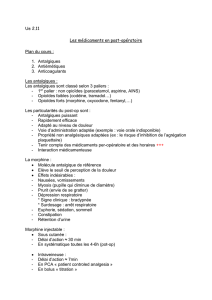

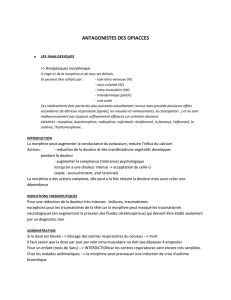

Quels opioïdes utiliser,

autres que la morphine ?

L’oxycodone : indiquée pour les dou-

leurs chroniques, intenses, ou non

atténuées par des antalgiques plus

faibles. Son efficacité et sa tolérance

sont comparables à la morphine.

Sur le plan pharmacocinétique,

l’oxycodone par voie orale présente

une meilleure biodisponibilité. Son

utilisation pour traiter la douleur

aiguë en post-opératoire est une

possibilité.

Le tramadol : deuxième opioïde

utilisé en France en post-opératoire

après la morphine. Il peut être utilisé

pour l’analgésie des douleurs aiguës

et chroniques.

La codéine : cinquième morphinique

utilisé en post-opératoire en France,

sa valeur analgésique est sûre,

qu’elle soit administrée seule ou

en association avec du paracétamol.

Le sufentanil sublingual : disponible

depuis avril 2016, son efficacité est

comparable voire supérieure à la

pompe à morphine par voie intra-

veineuse. Il est facile d’utilisation et

est utilisé en auto-administration.

Son effet est très rapide et son

administration sublinguale via un

dispositif adapté apporte sécurité

et autonomie au patient.

Analgésie multimodale

Avec l’essor de l’ambulatoire, la

tendance serait à l’utilisation de

morphiniques par voie orale en

association avec des antalgiques non

morphiniques. Toutefois, l’utilisation

de la morphine va de pair avec

certains problèmes : « son admi-

nistration ne suit pas toujours les

prescriptions qui sont faites, ce qui

fait qu’elle est souvent sous dosée,

soit pour cause de doses plus basses

que celles prescrites, soit pour cause

d’intervalle d’administration trop

long », indique Valeria Martinez.

Aussi, sa biodisponibilité digestive

est très faible (30 %) et elle a des

effets secondaires gênants, qui

sont les nausées/vomissements

post-opératoires et la dépression

respiratoire. L’analgésie multimo-

dale est une stratégie qui permet

de réduire ces effets secondaires,

via l’association de différentes

molécules aux mécanismes d’ac-

tions distincts, dont le but sera

de renforcer l’analgésie, tout en

diminuant les effets secondaires de

la morphine. « L’objectif étant d’op-

timiser l’épargne morphinique et de

réduire les effets secondaires liés à la

morphine », détaille l’anesthésiste.

Quel analgésique non

morphinique associer à la

morphine ?

La combinaison AINS/opioïdes est

la plus efficace en cas de douleur

importante. Il s’agit de l’antalgique

non morphinique à utiliser priori-

tairement avec les opioïdes.

Le paracétamol a peu d’utilité en

cas de douleur sévère, mais son

association avec la codéine ou le

tramadol reste efficace en cas de

douleur modérée en post-opératoire.

L’association tramadol/morphine se

révèle sans bénéfice selon une étude.

Finalement, l’essor de la chirurgie

ambulatoire laissant présager une

utilisation de plus en plus fréquente

des opioïdes oraux, la morphine

orale à libération immédiate doit

être privilégiée. L’oxycodone qui

présente une biodisponibilité plus

élevée peut être une alternative

thérapeutique. Le sufantanil sublin-

gual permet une analgésie opioïde

compatible avec une mobilisation

rapide en hospitalisation et le tra-

madol est recommandé seul ou en

association avec des antalgiques

non morphiniques en cas de douleur

modérée. ■

Yasmine Ziat

YZ

YZ

L’analgésie multimodale est une stratégie qui permet de réduire les effets secondaires de la morphine,

via l’association de différentes molécules aux mécanismes d’actions distincts.

L’analyse d’études utilisant de la morphine à libération immédiate et

à libération prolongée, montre une efficacité similaire entre ces deux

formes d’administration. Mais les effets secondaires graves sont plus

fréquents avec la forme à libération prolongée.

1

/

1

100%