Journée Nationale du Sommeil - Centre Hospitalier d`Antibes

Antibes, le 14 mars 2016

Journée Nationale du Sommeil

Le laboratoire du sommeil du service de Pneumologie

du Centre Hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins propose au grand public

une sensibilisation aux pathologies du sommeil et de l’éveil,

notamment à la prise en charge des troubles respiratoires pendant le sommeil,

un enjeu de santé publique

- vendredi 17 mars de 10h à 17h -

Nous passons environ un tiers de notre temps à dormir, une fonction vitale de l’organisme, comme la

respiration. Dormir est un temps de déconnection essentiel, indispensable à la récupération physique et

mentale. Les troubles du sommeil altèrent donc la qualité de vie des Français, On estime qu’1 Français sur 5

souffre d’insomnie. Les performances psychomotrices et cognitives sont les premières à être détériorées. Ces

troubles peuvent induire une somnolence, responsable de nombreux accidents. Les troubles du sommeil sont

également un facteur de risque dans le développement de certaines pathologies (complications

psychiatriques, neurologiques, cardio-vasculaires, ophtalmologiques, etc…). La prévention primaire sur ce

type de trouble a donc toute son importance dans le champ de la santé publique.

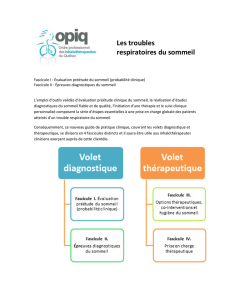

Diagnostics et traitements

A l’occasion de la Journée du Sommeil, l’équipe de l’unité du sommeil de l’hôpital d’Antibes Juan-les-Pins

abordera les différents troubles du sommeil et de l’éveil : narcolepsie ou somnolence diurne, troubles

respiratoires du sommeil ou apnées du sommeil, syndromes des jambes sans repos (« impatiences » des

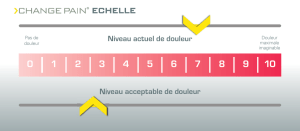

membres inférieurs), insomnie (sommeil de mauvaise qualité). Un dépistage sera proposé en remplissant un

questionnaire sur la vigilance. En effet, la vigilance peut se mesurer de manière subjective, à partir d’échelles.

Quant aux tests itératifs de mesure de latences d’endormissement et de maintien de l’éveil, ils évaluent la

vigilance de manière objective, et sont réalisés au sein d’une unité du sommeil telle que celle du centre

hospitalier. Le sujet effectue donc des tests au cours desquels sont mesurés le maintien de l’éveil et le délai

d’endormissement.

La spécialité de l’unité du sommeil du service de pneumologie de l’hôpital est de réaliser des tests

essentiellement liés aux troubles respiratoires pendant le sommeil. Chaque année, 800 tests sont réalisés.

1 700 patients sont traités et suivis dans le service. Cette année, le public sera invité à découvrir en direct deux

tests « phare » du laboratoire du sommeil : la polygraphie et la polysomnographie. Le polygraphe étant un

appareil qui permet d’enregistrer les signaux respiratoires et ainsi de détecter une éventuelle pathologie

respiratoire pendant le sommeil (syndrome d’apnées du sommeil). Pour mesurer la respiration, différents

capteurs sont reliés au polygraphe : des lunettes nasales (tuyaux reliés aux narines) pour détecter le flux d’air

à l’inspiration et à l’expiration, des bandes « élastiques » placées autour de l’abdomen et de la poitrine pour

en mesurer les mouvements, et aussi un capteur de position, ou encore une pince digitale pour mesurer

l’oxygénation de l’organisme (saturation) etc. Ce matériel peut être utilisé en ambulatoire, au domicile des

patients. La polysomnographie étant un examen médical plus complet, à réaliser lorsqu’il est nécessaire. Elle

permet, en plus de la polygraphie, d’analyser l’architecture du sommeil tout au long de la nuit. Des électrodes

sont disposées sur le crâne pour étudier l’activité électrique émise par le cerveau, et sur le visage pour capter

les mouvements des yeux ainsi que le tonus musculaire. Deux chambres de l’unité du sommeil sont équipées

en polysomnographes pour réaliser ces explorations en hospitalisation.

Lors de la journée, les propositions de traitement (ventilation en pression positive continue et orthèse

d'avancée mandibulaire) seront également expliquées au public et les différents matériels, mis à disposition

pour un essai. Le traitement des apnées du sommeil permet une amélioration clinique rapide. Chez les

patients apnéiques traités, on constate le plus souvent la disparition de tous les troubles liés à leur sommeil

perturbé et une amélioration quasi immédiate et prolongée de leur qualité de vie. Il est aussi démontré que

le traitement diminue le risque cardio-vasculaire et entraîne une diminution des accidents de la route.

Le sommeil, un enjeu de santé publique

En manque de sommeil, dès le troisième jour l’individu subit

des hallucinations, est en proie à des comportements de

type psychotique, avec de sérieux troubles de l’humeur, car

sous l’effet d’une véritable altération de son fonctionnement

cérébral. Les performances psychomotrices et cognitives

sont les premières à être détériorées. Les troubles du sommeil

altèrent donc de façon très importante la qualité de vie des

patients. Ils représentent aussi un coût majeur pour la

collectivité (consultations, démarches diagnostiques,

traitements, hospitalisations, complications). Par exemple,

selon des études conduites à la fin des années 1990, il est

indiqué que, environ dix ans avant que le diagnostic ne soit

posé, les personnes souffrant d’apnées du sommeil

consommaient deux fois plus de soins que les autres.

La somnolence diurne excessive est responsable de

nombreux accidents. Les patients souffrant d’apnées du

sommeil ont 7 fois plus de risques d’être impliqués dans un

accident de la circulation, raison pour laquelle le législateur

a interdit en France la conduite aux patients apnéiques non traités ! Il faut prévenir la somnolence diurne

excessive en facilitant le diagnostic et la prise en charge, de façon à contribuer à la réduction du risque

routier. En plus de la probabilité de survenue d’accidents (y compris dans le cadre des activités

professionnelles ou domestiques), on identifie d’autres conséquences indirectes telles que l’absentéisme, la

baisse de productivité au travail ou encore la diminution de capacité à remplir des tâches quotidiennes.

La Journée du Sommeil

Cette journée a été lancée à l’initiative de

l’Institut National du Sommeil et de la

Vigilance, association créée en 2000 sous

l’impulsion de la Société Française de

Recherche et Médecine du Sommeil

(SFRMS). La mission de l’institut est de

promouvoir le sommeil et ses pathologies

comme une composante de santé

publique. A travers des actions telles que la

journée du sommeil, l’INSV sensibilise,

informe et éduque sur les troubles du

sommeil et de la vigilance, accompagné

par les professionnels de santé, spécialistes

du sommeil, et les associations de patients.

Plus d’informations sur : www.institut-

sommeil-vigilance.org

Le docteur Lionel Lerousseau, responsable de l’unité du sommeil (membre de la société de pneumologie de

langue française, et de la société française de recherche et médecine du sommeil) explique : « les troubles

respiratoires pendant le sommeil sont intimement liés à des pathologies qui touchent des spécialités

médicales diverses. Par exemple, lorsque le patient souffre d’une hypertension artérielle sévère et qu’il prend

plusieurs médicaments pour la soigner, la recherche d’un syndrome d’apnées du sommeil s’impose. C’est

aussi la règle chez les patients souffrant d’une anomalie du rythme cardiaque. La recherche de cette

pathologie est indispensable dans le bilan préopératoire d’une chirurgie de l’obésité. Un problème

respiratoire lié au sommeil doit aussi être recherché dans certaines pathologies de l’œil, ou encore certaines

hépatites et, peut-être également, en cas de pathologies cancéreuses (ce lien possible fait actuellement

l’objet de protocoles de recherche) ».

A propos de l’unité du sommeil : 3 médecins, Christine Rotomondo, Lionel Lerousseau, Jérémy Chalmin, et

une infirmière Sophie Bercker ; 2 lits d’hospitalisation programmée, pour la réalisation des examens de

polygraphie et de polysomnographie, ou pour réaliser des tests diurnes (mesure de maintien de l’éveil ou de

latences d’endormissement) ; préparation de 3 polygraphies ambulatoires (au domicile des patients)

proposées chaque jour.

CONTACT PRESSE :

Caroline Renault

Chargée de communication

C.H. Antibes Juan-les-Pins

Tél. : 04 97 24 76 13

1

/

3

100%