TES_-_2013-2014_-_Eco_2.1_eleve

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2013 - 2014

1

Economie - Thème 2 – Mondialisation, finance internationale et intégration

européenne

Questionnement 1 : Quels sont les fondements du commerce international et de

l’internationalisation de la production ?

Les attentes du programme officiel

Notions

Indications complémentaires

Avantage comparatif, dotation

factorielle,

Libre-échange et protectionnisme,

Commerce intra-firme,

Compétitivité prix et hors prix,

Délocalisation,

Externalisation,

Firmes multinationales,

Spécialisation

En partant d’une présentation stylisée des évolutions du commerce mondial et en faisant référence à la notion

d’avantage comparatif, on s’interrogera sur les déterminants des échanges internationaux de biens et services et

de la spécialisation. On analysera les avantages et les inconvénients des échanges internationaux pour les

producteurs comme pour les consommateurs. On présentera à cette occasion les fondements des politiques

protectionnistes et on en montrera les risques. On s’interrogera sur les effets d’une variation des taux de change

sur l’économie des pays concernés. En s’appuyant sur des données concernant le commerce intra-firme et sur des

exemples d’entreprises multinationales, on abordera la mondialisation de la production. On analysera les choix de

localisation des entreprises et leurs stratégies d’internationalisation. On étudiera à cette occasion les principaux

déterminants de la division internationale du travail en insistant sur le rôle des coûts et la recherche d’une

compétitivité hors prix.

Acquis de première : gains l’échange.

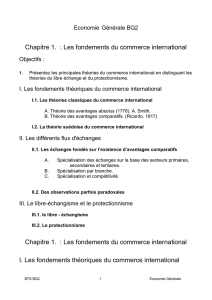

Le plan du cours

I. Comment rendre compte de l’évolution des échanges internationaux ?

A. Quelles sont les principales évolutions du commerce mondial ?

B. Comment expliquer les évolutions du commerce international ?

1. Que nous enseigne la théorie économique ?

2. Le débat libre-échange / protectionnisme

II. L’internationalisation de la production

A. L’essor du commerce intrafirme

B. Les stratégies des firmes

1. Comment expliquer les choix de localisation des firmes ?

2. Quelles stratégies d’internationalisation ?

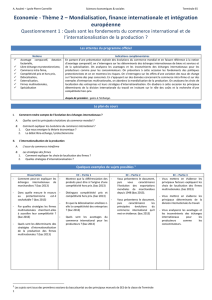

Quelques exemples de sujets possibles

1

Dissertation

EC – Partie 1

EC – Partie 2

EC – Partie 3

- Comment peut-on expliquer les

échanges internationaux de

marchandises ? (bac 2013)

- Dans quelle mesure le recours

au protectionnisme est-il

souhaitable ? (bac 2013)

- Par quelles stratégies les firmes

multinationales cherchent-elles

à accroître leur compétitivité ?

(bac 2013)

- Quels sont les déterminants des

stratégies d'internationalisation

de la production des firmes

multinationales ? (bac 2013)

- Montrez que la différenciation des

produits peut être à l'origine d'une

compétitivité hors prix. (bac 2013)

- Présentez deux déterminants de la

demande de devises. (bac 2013)

- Distinguez compétitivité prix et

compétitivité hors prix. (bac 2013)

- En quoi la délocalisation améliore-t-

elle la compétitivité des entreprises

? (bac 2013)

- En quoi l’assistance sociale se

distingue-t-elle de l’assurance

sociale ?

- Quels types d'échanges la balance

des paiements permet-elle de

mesurer ? (bac 2013

- Quels sont les avantages du

commerce international pour les

producteurs ? (bac 2013)

- Vous présenterez le document,

puis vous caractériserez

l'évolution des exportations

mondiales de marchandises

depuis 1948 (bac 2013).

- Vous présenterez le document,

puis caractériserez les

principales évolutions du

commerce international qu'il

met en évidence. (bac 2013)

- Vous mettrez en évidence les

principaux facteurs expliquant les

choix de localisation des firmes

multinationales. (bac 2013)

- Vous mettrez en évidence les

principaux déterminants de la

division internationale du travail.

- Vous analyserez les avantages et

les inconvénients des échanges

internationaux pour les

producteurs comme les

consommateurs.

1

Les sujets sont issus des premières sessions du baccalauréat ou des principaux manuels de SES de la classe de Terminale

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2013 - 2014

2

Sensibilisation

Pour chacune des affirmations suivantes, dîtes si elle vous paraît plutôt vraie ou plutôt fausse :

Plutôt vrai

Plutôt faux

1. Les échanges internationaux sont un jeu à somme nulle : ce qu’un pays gagne, un autre pays le perd

2. Pour choisir dans quelle zone géographique elle va installer sa production, une entreprise n’analyse que les coûts de production

3. Le commerce international croît plus vite que la production mondiale depuis 1950

4. Les échanges entre sociétés mères et filiales représentent une part infime du commerce international

5. La France est un pays qui connaît un déficit important de son commerce extérieur

6. Les biens manufacturés ne représentent pas la majorité des échanges internationaux

7. Toute chose égale par ailleurs, une dépréciation d’Euro par rapport au dollar est bénéfique aux exportations de la zone Euro

8. Les exportations représentent 10% du PIB de la France

9. Les délocalisations expliquent une grande part du taux de chômage en France aujourd’hui

I. Comment rendre compte de l’évolution des échanges internationaux ?

A. Quelles sont les principales évolutions du commerce mondial ?

Document 1 – L’évolution du commerce mondial – Principaux faits marquants

Cf. Feuille de documents annexe

Question : Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des faits marquants de l’évolution des échanges internationaux depuis le début des années 1950. Les

constats qui sont réalisés ne sont pas justifiés. Pour chaque constat :

- de surligner l’idée directrice

- d’inscrire une ou plusieurs phrases justificatives en vous aidant des documents à votre disposition.

- de chercher dans un dictionnaire de SES ou dans votre manuel les définitions des mots soulignés.

Constat

Justification / Illustration

Les 70 dernières années sont caractérisées par une croissance forte du commerce internationale

Une grande part du XIXe siècle et les premières années du XXe siècle ont été marquées par

la première grande mondialisation. La période de 1914 à 1945 se caractérise toutefois par

une spectaculaire «démondialisation». Sous l’effet combiné des chocs de la Première

Guerre mondiale, de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale, les pays se

sont détournés de l’intégration mondiale pour privilégier des modèles économiques de

portée plus nationale et dirigés par l’État.

Ces tendances se sont inversées après 1945, l’économie mondiale se « remondialisant »

progressivement après la dévastation engendrée par la guerre et la dépression. Fait

nouveau, le deuxième âge de la mondialisation a vu se créer des institutions

internationales – l’Organisation des Nations Unies, le FMI, la Banque mondiale, le GATT

(puis plus tard l’OMC) qui ont contribué à son essor.

Au cours des 30 dernières années, le commerce international, mesuré par la a valeur des

exportations mondiales, a connu une croissance vertigineuse, dépassant de loin celle de

la production mondiale.

En dehors de ces grandes évolutions, c’est la structure du commerce mondial qui a changé depuis 1950. C’est d’abord la structure géographique des

échanges qui a évolué.

De nouveaux acteurs, plus particulièrement de grands pays en développement et des

économies asiatiques en cours d’industrialisation rapide, comme la Chine, ont acquis une

position prééminente dans le commerce mondial. Dans le même temps, la part de

l’Amérique du Nord n’a cessé de décliner sur les 70 dernières années.

Le commerce mondial est encore largement dominé par les pays développés, l’Europe et

L’Amérique du Nord conservant un poids prééminent. La mondialisation commerciale est

également fortement concentrée sur un petit nombre de pays, incluant les émergents.

Trois pays (Chine, Allemagne, Etats-Unis) réalisent à eux seuls 27,3% des exportations

mondiales de biens.

Si l’on raisonne par zones géographiques, on peut parler d’une tripolarisation des

échanges mondiaux entre l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. A elles trois, elles

concentrent près de 81% du commerce mondial. Les échanges ne se font toutefois pas

uniquement entre les zones : une part importante du commerce mondiale s’effectue à

l’intérieur des grandes zones géographiques.

La structure du commerce internationale par produit s’est également transformée depuis 1950

Alors que les échanges de produits primaires (produits agricoles, minéraux et

combustibles) dominaient largement les échanges de marchandises au début du 20ème

siècle, le poids des produits manufacturés est devenu majoritaire depuis les années 1960.

En 2011, les échanges de produits manufacturés constituent la majorité des exportations

de marchandises dans le monde.

les différents pays dans le monde échangent désormais des produits similaires. Le

commerce actuel est donc de plus en plus un commerce intrabranche.

Les échanges de services (transports, voyages, autres services commerciaux) se sont

développés plus tardivement que les échanges de biens sous l’effet des progrès des

techniques d’information et de communication. Il pèsent toutefois d’un poids important

dans le commerce mondial aujourd’hui

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2013 - 2014

3

B. Comment expliquer les évolutions du commerce international ?

1. Que nous enseigne la théorie économique ?

Document 2 – À quelles questions cherche à répondre la théorie économique ?

La théorie du commerce international est née de l’analyse développée par les auteurs classiques anglais. Les thèses de ces auteurs ont été élaborées au moment

de la Révolution Industrielle en Grande-Bretagne. (…) Elles défendent les vertus du libre échange. En cela, elles répondaient aux attentes de l’industrie anglaise

naissante. D’un côté, la libéralisation du commerce permettait une baisse du coût de la main d’œuvre en rendant possible la diminution des coûts de

subsistance grâce à l’importation des produits agricoles étrangers moins onéreux. D’un autre côté, elle procurait des débouchés à la production industrielle

britannique. Cette adéquation aux conditions de son époque explique sans doute, au moins partiellement, le succès de l’analyse classique. Mais si elle nous

intéresse encore aujourd’hui, c’est parce que le schéma général qu’elle a tracé reste toujours au cœur de l’analyse du commerce international.

Toute l’analyse du commerce international s’articule autour de trois questions essentielles : « Pourquoi les pays échangent-ils ? », c’est la question du

foncement de l’échange. « Quel pays échange quel produit ? » c’est la question du sens de l’échange. « Comment se fait l’échange ? », c’est la question des

termes de l’échange avec son corollaire, la répartition de ses gains.

C. Aubin et P. Norel – Economie internationale – le Seuil, coll. Points économie, 2001

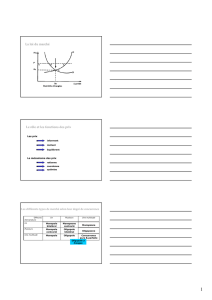

Question : Résumez le texte en 1 schéma

Les fondements de l’échange : la spécialisation des tâches et les différences entre pays

Document 3 – Le commerce international : avantages de la spécialisation

Smith a largement célébré les avantages de la division du travail, de la spécialisation des tâches. C’est là un moyen de produire davantage, à moindre coût. Mais

la division du travail va de pair avec l’échange. Se spécialiser implique de renoncer à produire soi-même certains biens qui sont obtenus en échange du surplus

de production que permet la spécialisation. Ce principe général fonde toute la doctrine libérale de Smith et des économistes classiques. Il vaut tout aussi bien

pour les individus qu’à l’échelle internationale. L’ouverture au libre-échange doit être la plus large possible puisque l’extension du marché accroît la faculté

d’échanger et que c’est cette faculté qui donne lieu à la division du travail, source de richesse. L’échange permet à chacun de se concentrer ses activités dans le

domaine où il est le plus performant, voire de renforcer ses compétences si la spécialisation accroît la productivité. En d’autres termes, l’échange permet une

affectation plus efficace des ressources productives.

L’idée est présente dans toutes les analyses du commerce international. Elle apparaît cependant sous une forme quelque peu tronquée dans les formulations

qui, à la suite de Ricardo, vont constituer les bases de l’analyse traditionnelle jusqu’à la période contemporaine. Dans ces formulations, l’accent est mis sur la

capacité d’exploiter, par la spécialisation, des écarts de compétences qui sont prédéterminés. Pour Smith, ce n’est pas là le seul avantage de la spécialisation.

Selon l’adage « c’est en forgeant que l’on devient forgeron », la spécialisation permet d’accroître la productivité. Le renforcement de la production peut

s’accompagner d’une baisse du cout unitaire. Cette idée, très présente dans l’œuvre de Smith, sera négligée pendant longtemps par les théoriciens du

commerce international. Elle se retrouve aujourd’hui dans les analyses modernes qui envisagent l’existence d’économie d’échelle.

C. Aubin et P. Norel – Economie internationale – le Seuil, coll. Points économie, 2001

Question : À partir des étiquettes ci-dessous, construisez un schéma synthétisant les idées principales du texte

Document 4 - Des différences à l’origine des échanges entre pays - Manuel Hachette, doc 4 p. 69, questions 1 à 3

Avantages absolus, relatifs et dotations factorielles

Document 5 – Des avantages absolus aux avantages comparatifs

A. La maxime de tout chef de famille prudent est de ne jamais essayer de faire chez soi la chose qui lui coûtera moins à acheter qu'à faire. Le tailleur ne cherche

pas à faire ses souliers, mais il les achète au cordonnier ; le cordonnier ne tache pas de faire ses habits, mais il a recours au tailleur ; le fermier ne s'essaye point

à faire les uns ni les autres, mais il s'adresse à ses deux artisans et les fait travailler. (…) Ce qui est prudence dans la conduite de chaque famille en particulier ne

peut être folie dans celle d'un grand empire. Si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en état de l'établir

nous mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions avec quelque partie du produit de notre propre industrie, employée dans le genre dans lequel nous

avons quelque avantage.

Source : Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776

B. Supposons que 2 pays, l’Angleterre et le Portugal, produisent du vin et du tissu destiné à la fabrication de drap. Pour produire un tonneau de vin, un ouvrier

viticole portugais doit travailler 80h. L’ouvrier anglais, lui, est sensiblement moins performant et doit fournir un travail de 120h.

La situation est inverse dans la production de drap. Là où la production d’un mètre de drap nécessite 100h de travail au Portugal, 90h suffisent en Angleterre.

Dans cet exemple fictif, on suppose que chaque pays produit une unité de chaque bien. La production mondiale est donc de 2 tonneaux de vin et de 2 mètre de

drap.

C. La situation peut être telle en Angleterre que la production de drap exige le travail de 100 [heures de travail]. Mais, que ce pays tente de produire son vin,

cela pourrait nécessiter (…) 120 [heures de travail]. L'Angleterre jugerait donc qu'elle a intérêt à importer son vin, et à le payer par ses exportations de drap.

Au Portugal, la production de vin pourrait n'exiger que le travail [de 80 heures], et la production de drap le travail [de 90 heures]. Il s'avérerait donc avantageux

pour ce pays d'exporter du vin en échange de drap. Cet échange pourrait survenir quand bien même la marchandise importée par le Portugal pourrait être

produite dans ce pays avec moins de travail qu'en Angleterre. Bien que le Portugal pût fabriquer le drap en employant 90 [heures de travail], il l'importerait d'un

pays où cette production requiert (…) 100 [heures de travail], parce qu'il serait plus avantageux pour lui d'employer son capital à produire du vin contre lequel il

obtiendrait davantage de drap anglais, que de fabriquer du drap en détournant une part de son capital de la culture des vignes pour le placer dans la

manufacture du drap. Ainsi, l'Angleterre offrirait le produit du travail de 100 [heures] contre le produit du travail de 80.

Source : D’après David Ricardo, Principes de l'économie politique et de l'impôt, 1817.

Questions :

1. Comment A. Smith justifie-t-il le commerce entre les pays (texte A).?

2. Dans quelle « industrie » les pays ont-ils intérêt à se spécialiser (texte A)?

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2013 - 2014

4

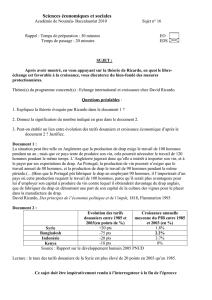

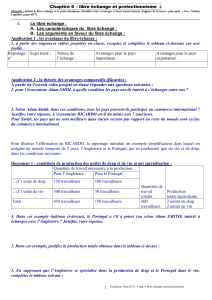

3. Complétez le tableau ci-dessous récapitulant les coûts de production ? (texte B)

Portugal

Angleterre

Coût d’un tonneau de vin en heures de travail

Coût d’un mètre de drap en heures de travail

Coût total de production

4. Supposons maintenant que chaque pays se spécialise dans la production du bien pour lequel il dispose d’un avantage absolu :

a. Dans quelle production l’Angleterre va-t-elle se spécialiser ? et le Portugal ?

b. Complétez le tableau suivant récapitulant les coûts de production après spécialisation, sachant que la production mondiale doit rester

inchangée :

Portugal

Angleterre

Coût total de production de vin en heures de travail

Coût total de production de mètre de drap en heures de travail

Coût total de production

c. Combien le Portugal a-t-il économisé d’heures de travail ? et l’Angleterre ?

5. Complétez le tableau ci-dessous à l’aide du texte C :

Portugal

Angleterre

Coût d’un tonneau de vin en heures de travail

Coût d’un mètre de drap en heures de travail

Coût total de production

6. D’après la théorie des avantages absolus, y aurait-il un échange international entre l’Angleterre et le Portugal dans cet exemple ?

7. Calculez les prix relatifs du drap en vin et du vin en drap et complétez le tableau ci-dessous (pour rappel Prix relatif de A en B = Prix de A/Prix de B) :

Portugal

Angleterre

Prix relatifs du drap en vin

Prix relatif du vin en drap

a. A combien de mètres de drap le Portugal doit-il renoncer pour produire un tonneau de vin ? Et l’Angleterre ?

b. A combien de tonneau de vin le Portugal doit renoncer pour produire une mètre de drap ? Et l’Angleterre ?

c. Dans quel pays le prix relatif du drap en vin est-il le plus faible ?

8. Dans quel pays le prix relatif du vin en drap est-il le plus faible ? Supposons que chaque pays se spécialise dans la production du bien pour lequel il

dispose d’un avantage en termes de prix relatifs, et non plus de prix absolus. Complétez alors le texte suivant :

En situation d’autarcie, c’est-à-dire lorsque chaque pays produit lui-même ce dont il a besoin sans recourir à l’échange international, le nombre d’heures de

travail total pour produire les 2 tonneaux de vin nécessaires aux deux pays est de 200 (80 heures de travail au Portugal + 120 heures de travail en Angleterre).

De même, en situation d’autarcie, il faut 190 heures de travail pour produire les 2 mètres de drap nécessaires aux deux pays. Le Portugal a travaillé 170 heures

pour obtenir 1 tonneau de vin et un mètre de drap. L’Angleterre de son côté a travaillé 220 heures pour la même production.

Après spécialisation et échange international, le Portugal aura besoin de 160 heures de travail pour produire les 2 tonneaux de vin nécessaires et l’Angleterre de

200 heures de travail pour produire les 2 mètres de drap. Le Portugal pourra échanger son tonneau de vin supplémentaire contre 1,2 mètre de drap.

L’Angleterre pourra échanger son mètre de drap supplémentaire contre 1,125 tonneau de vin.

Chaque pays est donc gagnant à l’échange : le Portugal, en travaillant 10h de moins, qu’il pourra consacrer à produire plus, dispose d’un tonneau de vin et de 1,2

mètres de drap. L’Angleterre, en travaillant 20h de moins, dispose d’un mètre de drap et de 1,125 tonneau de vin.

Document 6 – La spécialisation dépend de la dotation factorielle

Soit deux nations qui disposent de stocks donnés de facteurs de production, le travail et le capital, indispensables pour produire deux biens. Les deux nations ont

des dotations relatives en facteurs de production différentes, les dotations relatives étant mesurées par le stock de capital rapporté au travail disponible.

Supposons que l'Angleterre ait un stock de capital relativement au travail plus élevé que le Portugal.

Les deux biens [le drap et le vin] sont produits avec des techniques différentes dans un pays, mais le même bien est produit avec la même technique dans les

deux pays. Supposons que le drap nécessite relativement plus de capital que de travail, alors que la situation inverse prévaut pour le vin. Dans ce cas,

l'Angleterre tendra à se spécialiser dans la production de drap et le Portugal dans celle de vin parce que le capital est relativement moins cher en Angleterre (car

il est relativement plus abondant). Il existe toujours dans ce modèle des avantages comparatifs, mais leur origine diffère de celle retenue chez Ricardo : les

différences des productivités relatives du travail sont remplacées par les différences des dotations factorielles relatives. [...]

Le message des théories traditionnelles en ce qui concerne la politique commerciale est donc que le protectionnisme doit être banni : l'ouverture aux échanges

internationaux est à l'origine de gains pour toutes les nations échangistes.

Michel RAINELLI, «Internationalisation des échanges et croissance », in Pascal COMBEMALE, « Les grandes questions économiques et sociales », La Découverte,

2009.

A noter : La théorie des dotations factorielles est aussi appelée théorie HOS, d'après les initiales des noms des économistes qui l'ont énoncée : Eli Heckscher

(1879¬1952), Bertil Ohlin (1899-1979) et Paul Samuelson (1915-2009).

Questions :

1. Qu'appelle-t-on les dotations factorielles ?

2. De quoi dépend la spécialisation selon la théorie des avantages comparatifs ? selon la théorie HOS ?

Document 7 – Les spécialisations françaises - Manuel Hachette docs 1 et 2 p. 72. Traiter l’ensemble des questions

Document 8 – Le exportations chinoises : du textile aux écrans plats

La Chine a commencé à s’ouvrir aux échanges avec l’extérieur et aux investissements étrangers dès 1979. Depuis, la politique d’ouverture de la Chine sur le

monde n’a cessé de s’amplifier, ses exportations comme ses importations connaissant une croissance exponentielle à partir des années 1990 (respectivement 18

% et 15 % en moyenne par an).

Conséquence du soutien massif apporté par les autorités publiques au secteur exportateur et aux investissements directs étrangers (exonération de taxes, tarifs

douaniers préférentiels, etc...), l’essor des exportations chinoises est aussi incontestablement lié aux dotations initiales en capital humain du pays (population

active estimée fin 2006 par la BAD à 783 millions de personnes). Abondamment dotée d’une main d’œuvre non qualifiée et donc bon marché, la Chine a d’abord

fait son apparition dans les grandes surfaces occidentales avec ses textiles et ses jouets bon marché. Depuis, le profil et la nature des échanges ont

profondément évolué. Désormais, la Chine exporte une gamme très large de produits : chaussures, écrans plats de télévision et biens d’équipement.

Cette configuration est assez contre-intuitive. En effet, si l’on se réfère à la théorie économique, on s’attend plutôt à ce que les pays développés, riches en

capital, exportent vers les pays en développement des biens d’équipement ou du matériel de transport en échange de produits semi-finis ou de matières

premières. Or, cette prédiction n’est plus exactement vérifiée dans le cas de la Chine. Les échanges bilatéraux Etats-Unis/Chine illustrent assez bien la situation.

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2013 - 2014

5

Depuis 1994, les Etats-Unis sont déficitaires vis-à-vis de la Chine sur le poste bien d’équipement. Certes, la composante aéronautique reste toujours largement

excédentaire et le matériel informatique ou de télécommunication explique une très large part du déficit. Mais, le surplus commercial américain relatif aux

machines et outils a été divisé par trois entre 1995 et 2005.

Coe Execode, Diagnostic(s), N°5 octobre 2007

Questions :

1. A partir de la dotation factorielle de la Chine, expliquez sa spécialisation initiale.

2. Comment expliquer l'évolution de la spécialisation chinoise ?

L’apport des nouvelles théories du commerce international

Document 9 – Les nouvelles théories du commerce internationale : entre rupture et continuité

La notion d'avantage comparatif peut-elle expliquer tous les échanges ? [...] Entre pays « semblables » au point de vue macroéconomique, d'autres motifs

d'échanges [que l'avantage comparatif ont] été répertoriés. [...] Les déterminants microéconomiques de l'échange sont alors la différenciation des produits,

exploitée par les firmes en concurrence monopolistique, pour répondre à la demande de variété des consommateurs ou à la diversité personnelle de leurs

goûts. [...] Ces nouveaux facteurs d'échange à l'origine d'un commerce intra-branche entre pays semblables correspondent aussi à de nouveaux types de

bénéfices de l'échange. Ce sont l'accès à la variété, à la différence ou à des biens dont les caractéristiques sont les plus proches des besoins spécifiques des

diverses catégories d'agents producteurs et consommateurs. Ces satisfactions sont obtenues, grâce à l'étendue du marché international, pour des biens

différenciés produits à moindre coût qu'en isolement.

Cependant, ces nouvelles explications de l'échange international, aussi pertinentes soient-elles, permettent-elles d'échapper entièrement au schéma de

l'avantage comparatif ? Nous ne le pensons pas car la notion de pays « semblables » n'est qu'une approximation assez grossière. Il n'existe pas de pays sosie en

échange international. Ce qu'on dénomme les échanges intra-branches de type vertical, c'est-à-dire des échanges de qualités différenciées de mêmes produits

entre pays industrialisés, est compatible avec des différences internationales de qualité de la main-d’œuvre et de la technologie, qui constituent des

déterminants ricardiens de l'avantage comparé. Or ces échanges intra-industriels de biens de qualités différentes, produits à partir de fonctions de production

différentes, sont sensiblement plus développés entre les pays de l'Union européenne [...] que les échanges des biens différenciés horizontalement, [...]

seulement par des caractéristiques secondaires (de couleur ou de forme par exemple). Les échanges intra-industriels verticaux, témoignant d'une spécialisation

qualitative des pays européens, tombent dans le champ des avantages comparatifs.

B. Lassudrie-Duchêne, D. Unal-Kesenci. L'économie mondiale 2002, coll. Repères, La Découverte, 2001

Questions :

1. Distinguez le commerce inter-branches et le commerce intra-branche.

2. Chaque phrase soulignée correspond à une rupture opérée par les nouvelles théories du commerce internationale. Essayez de formuler ces ruptures.

3. La théorie des avantages comparatifs est-elle réfutée par le développement du commerce intra-branche ?

Synthèse

La théorie économique permet de justifier les échanges internationaux :

- Pour A. Smith (1723-1790), chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production de produits pour lesquels il dispose d’avantages absolus,

c’est-à-dire des coûts de production plus faibles que dans les autres pays. Le commerce international est un jeu à somme positive puisque la

spécialisation et l’échange font qu’il est possible d’obtenir une production de biens supérieure à celle obtenue en situation d’autarcie. Smith affirme

que les pays, dès lors qu’ils disposent d’un avantage absolu, ont mutuellement intérêt à se spécialiser et à s’ouvrir.

- Selon Ricardo, mme si un pays dispose d’avantages absolus dans la plupart des activités, il doit néanmoins se spécialiser dans les activités pour

lesquelles il dispose d’avantages comparatifs. La théorie des avantages comparatifs montre que les pays ont intérêt à se spécialise dans la

production où ils ont l’avantage le plus fort (ou du désavantage le plus faible). Le pays va alors concentrer ses efforts dans la production pour laquelle

il dispose d’un avantage comparatif, les facteurs de production seront alors utilisés de la meilleure façon possible : il y a une allocation optimale des

facteurs de production. La spécialisation internationale selon les avantages comparatifs et l’échange international permettent donc que les quantités

de biens obtenues au niveau mondial soient supérieures aux quantités obtenues en situation d’autarcie.

- Le théorème HOS (du nom des auteurs) stipule que chaque pays doit se spécialiser selon ses dotations factorielles c’est-à-dire que chaque pays

doit se spécialiser dans la production utilisant les facteurs de production dont il est le plus abondamment doté.

- Les analyses récentes de l’échange expliquent l’échange par des conditions relatives à la demande : les consommateurs souhaitent acheter des

produits semblables mais qui se différencient par leurs caractéristiques.

o Paul Krugman a ainsi, dans les années 1980, mis en évidence que le commerce international est un commerce intrabranche c’est-à-dire un

commerce portant sur les échanges croisés de produits similaires appartenant à une même branche.

o Ces nouvelles théories considèrent que les avantages comparatifs seraient davantage une conséquence qu’une cause des échanges

internationaux. En effet, dans un univers très concurrentiel, la rentabilité de la production serait permise par les économies d’échelle et

les effets d’apprentissage. D’autre part la concurrence est axée sur la différenciation des produits ce qui explique ces échanges de produits

similaires.

D’après CNED, académie en ligne.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%