XII -TRAITEMENT DES FACTEURS DE RISQUE ASSOCIES AU

XII -

TRAITEMENT DES FACTEURS

DE RISQUE

ASSOCIES AU DIABÈTE

La plupart des patients diabétiques décèderont d’une complication cardiovasculaire. La moitié des diabétiques

sont hypertendus, et plus de 30% des diabétiques sont dyslipidémiques. L'association de ces facteurs de risque

au diabète majore les complications macroangiopathiques, mais aussi microangiopathiques. C'est dire

l'importance qu'il faut attribuer à leur traitement.

Enfin, chez ces patients à haut risque, il est particulièrement important d'éviter l'intoxication tabagique.

1 - HTA :

Dans le diabète de type 2, l'insulinorésistance est le dénominateur commun de l'HTA, de la dyslipidémie

(augmentation des triglycérides, diminution du HDL Cholestérol, anomalies qualitatives des LDL) et de l'obésité

androïde. Dans ces conditions, le traitement de l'insulinorésistance en elle-même fait partie des stratégies

thérapeutiques à mettre en oeuvre face ces facteurs de risque.

Chez le diabétique de type 1, l'HTA est plutôt la conséquence d'une atteinte rénale : néphropathie diabétique,

sténose de l'artère rénale... Mais il ne faut pas oublier l’HTA liée à l’âge.

1-1 - Définition de l'HTA chez le diabétique :

L'Association Française de Diabétologie, prenant en compte les risques liés à une HTA, même modérée

chez le diabétique, considère que dans cette population la pression artérielle normale est strictement

inférieure à 140/80. Les Recommandations de l'Afssaps/HAS, parues en 2007, proposent dans le DT2 de

prescrire un ttt anti-HTA lorsque la PA est ≥ 140/80 mmHg. Les chiffres tensionnels devront être abaissés

en dessous de 130/80 mmHg.

1-2 - Importance de la pression artérielle :

L’HTA est un facteur aggravant la rétinopathie, la néphropathie et la cardiopathie diabétique. Il existe une

relation linéaire entre la pression artérielle et la mortalité cardio-vasculaire chez le patient diabétique comme

chez le non-diabétique. Plusieurs études, dont l'UKPDS, montrent l'importance d'un contrôle strict de la

pression artérielle chez les diabétiques de type 2. Dans cette étude le contrôle strict de la TA permet, après 9

années de suivi, une diminution significative de la mortalité, des AVC et des complications

microvasculaires.

Chaque diminution de 10 mmHg de la PA entraîne :

- une diminution de 10 % des évènements liés au diabète

- une diminution de 17 % de la mortalité liée au diabète

- une diminution de 13 % des infarctus du myocarde

- une diminution de 20 % des AVC.

Ces effets sont additifs à ceux du bon équilibre glycémique.

Cette étude a également montré les difficultés du traitement anti-hypertenseur puisque pour obtenir un

contrôle "correct" de la pression artérielle, plus de 30 % des patients devaient prendre au moins 3

traitements anti-hypertenseurs.

1-3) Moyens thérapeutiques :

1-3-1) Règles hygiéno-diététiques :

Ce sont finalement les mêmes que le diabétique soit hypertendu ou non :

- Réduction pondérale en cas d'obésité

- Equilibre de la ration entre les différents nutriments

- Diminution des apports sodés.

- Activité physique régulière en endurance (voir chapitre "traitement du diabète de type 2 ")

1-3-2)Bloqueurs du système réniçne-angiotensine :

1-3-2-1 Inhibiteurs de l'enzyme de conversion :

Ils sont efficaces et bien tolérés chez les diabétiques et n'interfèrent pas avec leur profil

métabolique. Chez les patients présentant une insuffisance rénale, ils doivent être introduits à

faible dose. La surveillance de la créatininémie et de la kaliémie est nécessaire quelques jours

après le début du traitement. En cas de sténose des artères rénales, l'introduction des IEC

expose au risque de chute brutale de la filtration glomérulaire et donc d'insuffisance rénale.

Dans le diabète de type 1:

Les IEC préviennent ou ralentissent l'évolution de la néphropathie diabétique, même en

l'absence d'HTA. Ils ont l'intérêt de faire régresser la microalbuminurie (stade de néphropathie

débutante), la protéinurie et de freiner l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale et la

dialyse. Ils ralentissent aussi la progression de la rétinopathie. On a également démontré leur

intérêt dans le post-infarctus.

Dans le diabète de type 2 :

L'étude HOPE, conclut que la prise de Ramipril chez des sujets à risque cardio-vasculaire,

permet :

- une diminution de la mortalité globale de 24 %

- une diminution de la mortalité cardiovasculaire de 37 %

- une diminution de 22% des infarctus du myocarde

- une diminution de 33 % des AVC.

Ces effets ne sont pas liés à la baisse de la PA, mais passent par un blocage du SRAA

vasculaire. Des résultats favorables ont également été obtenus avec l’association

Perindopril/Indapamide chez des diabétiques de type 2 à haut risque cardio vasculaires.

Comme dans le diabète de type 1, les IEC diminuent la microalbuminurie et freinent son

évolution vers la protéinurie. Ils ont aussi une action favorable en post-infarctus et ils

améliorent la sensibilité à l'insuline.

1-3-2-1 Sartans ou antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II :

Plus étudiés dans le DT2 que dans le DT1 ils sont efficaces et encore mieux tolérés que les

IEC, puisqu’on observe moins de toux. Ils ont démontré leur action néphroprotectrice , faisant eux

aussi régresser la microalbuminurie, ralentissant l’évolution vers l’insuffisance rénale terminale et

la dialyse. Ils doivent être prescrits avec les mêmes précautions que les IEC et surveillés de la

même façon.

1-3-3) Diurétiques :

Les diurétiques ont prouvé leur efficacité dans l'HTA systolique du diabétique et peuvent donc être

utilisés, y compris en cas d'insuffisance rénale. On choisira, en première intention, les diurétiques

thiazidiques. Leur utilisation nécessite une surveillance de la kaliémie.

1-3-4) Inhibiteurs calciques :

Il sont efficaces dans le diabète et n'ont pas d'effets secondaires métaboliques. Leur tolérance dans

le diabète est la même que chez les patients non diabétiques. Toutefois les dihydropyridines

pourraient être délétères et augmenter la mortalité cardio-vasculaire. Ces données demandent à être

vérifiées par des études plus larges, mais, en attendant, on préfèrera utiliser le Verapamil ou le

Dilthiazem.

1-3-5) Béta-bloquants :

Les réticences anciennes concernant l'utilisation des béta-bloquants dans le diabète sont maintenant

levées, surtout pour les béta-bloquants cardio-sélectifs. Le diabète n'est plus une contre-indication

aux bétabloquants qui ont démontré leur efficacité sur le contrôle tensionnel et la réduction de la

morbidité cardiovasculaire en prévention secondaire. Leur tolérance médiocre est parfois un frein à

leur utilisation.

1-3-6) Autres classes thérapeutiques :

Les anti-hypertenseurs centraux et les alpha-bloquants sont peu utilisés chez les diabétiques du fait

des effets secondaires (hypotension orthostatique).

1-4 - Indications :

Dans le diabète de type 1,:

Les IEC sont la classe thérapeutique de choix en première intention, en raison de leur caractère

néphroprotecteur, a fortiori s'il existe déjà une atteinte rénale et quel que soit le stade de celle-ci.

Si l'efficacité est insuffisante, l'association thérapeutique la plus logique est IEC + diurétique thiazidique. On

peut également utiliser l'association IEC + inhibiteur calcique ou IEC + béta-bloquant cardio-sélectif, la

place de cette dernière classe étant particulièrement justifiée chez les diabétiques coronariens.

Dans le diabète de type 2 :

Les Recommandations Afssaps, HAS de 2007 proposent d’utiliser en première intention, une des 5 classes

thérapeutiques suivantes: antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II, IEC, diurétiques thiazidiques,

inhibiteurs calciques et béta-bloquants cardio-sélectifs. Pour atteindre l'objectif tensionnel (PA < 130/80

mmHg), il est souvent nécessaire d'associer 3 voire 4 classes thérapeutiques et tout médicamant

antihypertenseur efficace et bien toléré peut être utilisé. Néanmoins, une HTA résistant à une association

thérapeutique bien conduite doit faire se poser la question d'une HTA secondaire, sténose de l'artère rénale

par exemple. L’utilisation de faibles doses d’Aspirine ( 75 mg/j) est recommandée chez le DT2 hypertendu

en prévention primaire.

2 - DYSLIPIDÉMIE :

Chez le diabétique de type 1 bien équilibré, il n'y a en général pas d'anomalie du cholestérol

total et des triglycérides (sauf dyslipidémie indépendante associée, par exemple hypercholestérolémie familiale) ;

on retrouve même souvent un HDL-Cholestérol à la limite supérieure de la normale. Par contre, en cas de

mauvais équilibre, les triglycérides sont augmentés.

Dans le diabète de type 2, on observe habituellement des triglycérides élevés et un HDL Cholestérol

bas. A ces anomalies quantitatives, sont associées des anomalies qualitatives : VLDL et HDL enrichies en

triglycérides, LDL petites et denses, quantifiées indirectement par le rapport ApoB/LDL cholestérol, et

particulièrement athérogènes.

2-1 - Moyens thérapeutiques :

2-1-1) Règles hygiéno-diététiques :

- Correction du surpoids s'il existe

- Alimentation équilibrée en insistant sur l'éviction de l'alcool en cas d'hypertriglycéridémie et sur

les limites de l'apport en cholestérol (< à 300mg/jour) et en graisses saturées (< à 10% de l'apport

calorique).

- Activité physique régulière (endurance).

2-1-2) Equilibre glycémique :

L'amélioration de l'équilibre du diabète peut améliorer considérablement l'équilibre lipidique.

2-1-3) Les statines ou inhibiteurs de l'HMG COA-réductase :

Leur efficacité dans la prévention secondaire des accidents coronaires dans le post-infarctus a été

démontrée dans la population générale, et avec encore plus d'ampleur chez les diabétiques.

Ces produits sont extrêmement efficaces sur le cholestérol ; leur impact sur les triglycérides est

beaucoup plus modéré et sera d'autant plus important que les triglycérides sont élevés. Ils peuvent

être utilisés chez les insuffisants rénaux. Les effets secondaires sont essentiellement musculaires :

crampes, augmentation des TGO, TGP, CPK, voire rhabdomyolyse.

Citons la simvastatine (Zocor, Lodales), la pravastatine (Elisor, Vasten), la fluvastatine

(Lescol, Fractal), l'atorvastatine (Tahor) et la rosivastatine (CRESTOR).

2-1-4 ) Les fibrates :

Du fait de leur action à la fois sur le cholestérol et sur les triglycérides, il sont séduisants en théorie

dans le diabète. Néanmoins ils n’ont pas réellement fait leurs preuves dans les essais cliniques, ne

réussissant pas à diminuer les évènements CV ou la mortalité CV. Ce sont donc des médicaments

de deuxième intention, réservées aux patients ne supportant aucune statine ou présentant un profil

lipidique particulier :

- Hypertriglycéridémie > 4 g/l

- Hypertriglycéridémie exclusive : TG > 2 g/l avec LDL < 1 g/l.

Ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Citons le fénofibrate (Lipanthyl), le

bézofibrate (Béfizal), le liprofibrate (Lipanor), le gemfibrozil (Lipur). Ils peuvent, eux aussi, être

responsables de douleurs musculaires, voire de rhabdomyolyse.

2-1-5) L’Ezetimibe (Ezetrol :

Il inhibe sélectivement l’absorption intestinale du cholestérol et est particulièrement efficace

associé aux statines. Il n’a pas encore prouvé son efficacité en terme de réduction d’évènements, et

devra être prescrit en deuxième intention, en cas de non obtention de l’objectif en association avec

la statine ou si cette dernière n’est pas supportée. Il est habituellement bien supporté.

2-1-6) Les acides gras omega 3 (Omacor) :

Ils diminuent la triglycéridémie, et peuvent également améliorer la réactivité plaquettaire et la

viscosité sanguine. Peu d’études sont disponibles chez les diabétiques. Ils peuvent toutefois être

prescrits en prévention secondaire, après un infarctus du myocarde, si les TG restent élevés.

2-1-7) L’acide nicotinique :

Il augmente la concentration du HDL et fait baisser celles des TG et (peu) celle du LDL. Il n’a pas

encore fait sa preuve dans des études d’intervention et, sa prescription est limitée par ses effets

secondaires (flush) et le fait qu’il puisse favoriser un déséquilibre glycémique.

2-1-8)Autres classes thérapeutiques :

Les résines, efficaces sur le cholestérol, ont tendance à augmenter les triglycérides. Elles sont donc

en général contre-indiquées chez les diabétiques.

La place des anti-oxydants (vitamine E) dans le diabète est à l'étude, mais 2 travaux récents n'ont

pas montré que leur utilisation diminuait le risque cardiovasculaire.

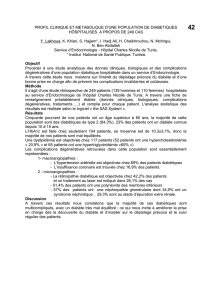

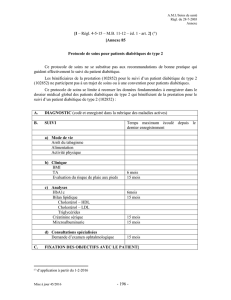

2-3) Indications :

La prescription d’un hypolipémiant chez un diabétique ne doit pas être systématique, mais est conditionnée

par son niveau de risque cardio-vasculaire. L'utilisation de statines est recommandée en première intention

chez les patients dont le LDL est supérieur à l’objectif proposé. Les Recommandations des sociétés savantes

suggèrent de privilégier celles ayant une AMM dans cette indication (Simvastatine, Atorvastatine).

Objectif : LDL < 1 g/ :

Patient avec ATCD CV :

- de maladie coronaire avérée

- de maladie vasculaire avérée : AVC ischémique, artériopathie de stade II ou plus

Patient sans ATCD CV, mais à haut risque CV :

- avec atteinte rénale : albuminurie > 300 mg/j ou CCC < 60 ml/mn

- DT2 évoluant depuis plus de 10 ans et au moins 2 FDR :

• Age : homme de 50 ans ou plus, femme de 60 ans ou plus,

• Antécédents familiaux de maladies coronaires précoces (infarctus du myocarde ou mort subite

avant l’âge de 55 ans chez le père ou chez un parent du premier degré de sexe masculin ; ou avant

65 ans chez la mère ou chez un parent féminin du premier degré) ; ATCD familiaux d’AVC

constitué avant 45 ans.

• Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans

• Hypertension artérielle permanente traitée ou non

• HDL-cholestérol <0.40 g/l

• Microalbuminurie > 30 mg/j

Patient ayant un risque > 20 % de faire 1 événement coronarien dans les 10 ans

Objectif : LDL < 1.9 g/l :

DT2 évoluant depuis moins de 5 ans, sans complication microangiopathique, sans autre FdR additionnel.

Objectif : LDL < 1.6 g/l :

DT2 présentant au + 1 FdR additionnel au diabète

Objectif : LDL < 1.3 g/l

DT2 depuis moins de 10 ans et avec au moins 2 FdR additionnels au diabète

Que faire si l’objectif n’est pas atteint en monothérapie ?

La place des associations reste du domaine du spécialiste, ormis l’utilisation conjointe statines-ezétimibe

ou l'association statines-oméga 3. L'association fibrates-statines est à manipuler avec précaution en raison

d'un risque accru de toxicité musculaire (rhabdomyolyse). Le Gemfibrozil ne doit jamais être associé à une

statine.

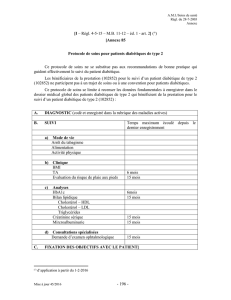

Définition des anomalies du LDL-Cholestérol * justifiant une intervention médicamenteuse chez le

patient diabétique de type 2 non compliqué (prévention secondaire exclue).

Catégories de patients

Objectif du LDL en g/l (mmol/l)

Prévention primaire des DT2 de moins de 5 ans sans autre < 1,90 (4,9)

6

6

1

/

6

100%