Éducation thérapeutique en court séjour : quelles limites ? Cas de

Santé publique

2012, volume 24, n° 4, pp. 291-302

ARTICLES

Correspondance :

Y. Thiam

Réception :

01/08/2011 –

Acceptation :

26/06/2012

Clermont-Ferrand

Éducation thérapeutique en court séjour :

quelles limites ? Cas de patients

cardiovasculaires

The limits of therapeutic education in short-term

hospitalization: the case of cardiovascular patients

Yacine Thiam (1), (2),Laurent Gerbaud (1), (2), (3),Marie-Ange Grondin (3),

Marie Blanquet (2),Laurent Marty (2),Sylvie Pruilhere Vaquier (4),

Pierre-Michel Llorca (5),Jean Cassagnes (6)

(1) Laboratoire Périnatalité, Pratiques et Développement (PEPRADE), EA 4681, Clermont-Ferrand.

(2) Service de Santé Publique - 7 place Henri Dunant - 63000 Clermont-Ferrand.

(3) Faculté de Médecine, Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand - France.

(4) Clinique Médicale de cardiopneumologie, Durtol - France.

Résumé :

L’objectif de ce travail était d’identifier les limites d’une prise en charge informative

et éducative des facteurs de risques chez des patients cardiovasculaires en hospitalisation

court séjour. Notre étude s’est basée sur une recherche qualitative basée sur une année

d’enquêtes : 18 situations d’observations des pratiques professionnelles et 18 entretiens

avec 5 professionnels et 13 patients. Les résultats ont montré l’existence d’une discordance

de temps, de préoccupations et d’attentes entre patients et professionnels, qui limitent l’effi-

cacité de la prise en charge proposée. En conclusion, l’hospitalisation court-séjour est vécue

par les patients comme un temps de « survie » après un épisode aigu (Accident Vasculaire

Cérébral ou Infarctus). Elle est inappropriée pour la mobilisation des capacités cognitives et

émotives des patients dans le cadre d’un programme d’éducation thérapeutique.

Mots-clés :

Facteurs de risques cardiovasculaires - éducation thérapeutique du patient -

hospitalisation court séjour - non-observance.

(5) Unité d’Addictologie de liaison, Clinique Médicale Psychiatrique B, CHU Gabriel Monpied, Clermont-

Ferrand - France.

(6) GCS Cardiauvergne - 58, rue Montalembert, Hôpital Gabriel Monpied - 63000 Clermont-Ferrand.

Summary:

The purpose of this study was to examine the limitations of therapeutic education

for patients with cardiovascular risk factors during short hospital stays. The paper presents

the results of a qualitative study conducted over the course of a year involving 18 case studies

of professional practices and 18 interviews with 5 health professionals and 13 patients. The

results show that professionals and patients have conflicting views about the time spent in

hospital, as well as conflicting concerns and expectations, thus limiting the effectiveness

of educational care. The findings suggest that after acute myocardial infarction or a stroke,

patients tend to view themselves as survivors during their experience of short-term

hospitalization in a care unit. As a result, short-term hospitalization may not be conducive to

the mobilization of patients’ cognitive and emotional capacities in a therapeutic education

program.

Keywords:

Cardiovascular risk factors - patient education - therapeutic education program -

short-term hospitalization - non-compliance.

Y. THIAM

et al.

292

Santé publique

2012, volume 24, n° 4, pp. 291-302

Introduction

Les maladies cardiovasculaires posent fréquemment le problème de

l’adhésion des patients au projet thérapeutique notamment en termes de

changement de comportements à risques (tabagisme, déséquilibre alimen-

taire, sédentarité…). Néanmoins, il est aujourd’hui admis que le recours à

l’information des patients et à leur éducation thérapeutique est un élément

sensé résoudre ce problème [1-3].

Au CHU de Clermont-Ferrand, le service de cardiologie en partenariat avec

plusieurs secteurs de soins (Diabéto-endocrinologie, néphrologie, neuro-

logie, Cellule de Nutrition, Addictologie), a mis en place des actions d’édu-

cation thérapeutique du patient (ETP) souffrant de facteurs de risques

cardiovasculaires admis en hospitalisation court séjour. Cependant, malgré

leur mise en œuvre, des situations de récidives et de retour à l’hospitali-

sation sont fréquemment enregistrées. Récidives et retours à l’hospitali-

sation que les équipes médicales et soignantes expliquent par une non-

observance de la part des patients quant aux informations, conseils et pres-

criptions hygiéno-diététiques (arrêt du tabac, activités physiques, alimen-

tation saine et équilibrée, auto-mesure de la pression artérielle, auto-mesure

de l’anticoagulation …) délivrés lors de leur hospitalisation court séjour.

Dans une logique d’encourager l’observance des patients mais également

d’améliorer les pratiques professionnelles en matière d’information et

d’éducation, un travail de recherche sur le thème de la prise en charge

éducative des patients souffrant de facteurs de risques cardiovasculaires, a

été mené. De récentes études [4] ayant montré que la non-observance était

au cœur même de la relation patients/professionnels de santé, la recherche

est partie d’une hypothèse provisoire selon laquelle, la non-observance de

ces patients peut être un produit de l’interaction patients/professionnels

durant la prise en charge informative et éducative. Par interactions, nous

entendons « des actions réciproques modifiant le comportement ou la nature

des éléments corps, objets, phénomènes en présence ou en influence » [5].

L’objectif de cette étude était de retracer les interactions patients/profes-

sionnels durant la prise en charge informative et éducative afin de voir s’il

existe une connexité entre pratiques professionnelles (mode d’organisation

et de mise en œuvre des actions) et non-observance des patients.

Matériels et méthodes

En vue de retracer les interactions patients/professionnels, une enquête

qualitative reposant sur deux stratégies successives a été menée entre juin

2008 et mars 2009 auprès des professionnels de santé (infirmiers, diété-

ticiens, médecins et aides-soignants) et des patients cardiovasculaires en

hospitalisation court séjour.

La première stratégie a consisté à centrer l’enquête sur le déroulement de

la prise en charge (acteurs, contenus, formes, calendrier), notamment sur la

manière dont l’information et l’éducation sont pratiquées par les profes-

sionnels. La technique de l’observation directe a été utilisée.

Particulièrement enrichissante en milieu hospitalier [6, 7], l’observation est

une technique de recueil de données qui permet une appréciation factuelle

PATIENTS CARDIOVASCULAIRES ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 293

Santé publique

2012, volume 24, n° 4, pp. 291-302

de la prise en charge proposée aux patients, notamment les interactions

patients/professionnels. L’analyse du comportement manifeste des observés

plutôt que leurs déclarations de comportement, permet de déceler d’éven-

tuels écarts entre ce que les observés disent faire et ce qu’ils font en réalité.

Une grille d’observation inspirée de celle de Bales [8] a été élaborée pour

analyser les interactions patients/professionnels au cours d’activités d’ETP

sur les thèmes de l’alimentation, du tabac mais également de l’auto-

surveillance du traitement Anti Vitamine K. Les interactions observées étaient

relatives à deux principaux domaines :

1. celui des tâches : qu’est-ce que les professionnels font pour les patients

en termes d’information et d’éducation ? Comment le font-ils ? Quand

est-ce qu’ils le font ? Quel est le rôle de chacun (patients et profes-

sionnels) dans le déroulement de l’activité ? Y a-t-il des échanges

(communication) sur le déroulement de l’activité ? Est-ce que l’activité

répond aux attentes des uns et des autres ? ;

2. celui de la socio-émotion [8] ou socio-affectivité [9] : Quelles sont les

attitudes des uns vis-à-vis des autres durant l’activité ? Est-ce que ces

attitudes s’influencent mutuellement ? Si oui, comment ? Existe-t-il des

manifestations d’accord, de désaccord, d’empathie ou de tension durant

l’activité ? Est-ce que l’émotion est gérée de part et d’autre durant

l’activité ?

La seconde stratégie a, quant à elle, consisté à recueillir le point de vue des

professionnels et des patients sur les résultats issus de ces observations.

Ainsi, des entretiens, dans leurs variantes centrée et semi-directive, ont été

menés afin d’analyser le sens que les individus donnent à leurs pratiques ou

à leurs comportements.

Chez les professionnels, des entretiens centrés ont été menés en vue de

recueillir leurs impressions et leurs points de vue sur les activités qu’ils ont

eues à réaliser auprès des patients. L’entretien centré est une variante intéres-

sante de l’entretien, notamment lorsqu’il s’agit d’analyser l’effet ou l’impact

d’un évènement ou d’une action sur ceux qui y ont participé ou assisté [10].

Au niveau des patients, l’entretien semi-directif a été utilisé comme tech-

nique de recueil de données. Le choix de la semi-directivité s’explique par le

fait qu’elle favorise à la fois la liberté d’expression des patients sans restrein-

dre celle de l’enquêteur, tout en continuant à maintenir une structure faci-

litant l’analyse ultérieure des informations recueillies.

Trois principaux facteurs de risques (tabagisme, déséquilibre alimentaire et

sédentarité), de même que la question de l’autogestion de la maladie et celle

des soins (dans le cas d’un traitement anti vitamine K) ont ainsi été abordés

avec les patients. Des questions relatives à leur vécu de l’épisode aigu et à

leurs ressentis face à la pathologie en général et à l’hospitalisation, ont

également été abordées. En fin d’entretiens, les patients ont été invités à se

prononcer sur la prise en charge proposée afin de voir si elle répondait ou

non à leurs attentes.

Les données recueillies lors de l’enquête par observations et entretiens ont

été exploitées selon les techniques d’analyse de contenu [10-12]. L’analyse a

permis de faire ressortir les liens existant entre les différents résultats

obtenus. Ayant posé comme hypothèse que la non-observance était peut-être

Y. THIAM

et al.

294

Santé publique

2012, volume 24, n° 4, pp. 291-302

un produit de l’interaction patient/professionnels durant la prise en charge

informative et éducative, l’analyse de contenu a permis de mettre en relation

les données suivantes :

–dans le domaine des tâches : mise en relation de « prise en charge

proposée » et « besoins et attentes des patients »,

–dans le domaine socio-émotionnel : mise en relation de « attitudes des

uns » et « comportements des autres ».

Résultats

Les observations ont porté sur 18 situations : 7 consultations infirmières,

4 consultations diététiques, 5 consultations médicales et 2 réunions de staff

abordant les thèmes du tabac, de l’alimentation et des auto-soins.

Concernant les entretiens centrés, 3 infirmières (2 d’addictologie, 1 de

cardiologie), 1 diététicienne et 1 médecin ont été interrogés de manière

intermittente. En ce qui concerne les entretiens semi-directifs, 13 patients

(4 femmes et 9 hommes) d’une médiane d’âge de 53 ans ont été interviewés

pendant une trentaine de minutes en moyenne dans les locaux du service de

cardiologie (27 minutes au minimum et 66 minutes au maximum), soit dans

leurs chambres d’hospitalisation, soit en salle de détente.

Ces patients ont été hospitalisés pour une ou plusieurs des pathologies

suivantes : infarctus du myocarde (IDM), insuffisance cardiaque, revasculari-

sation coronarienne (avec pose de stent ou chirurgie), artériopathie oblité-

rante des membres inférieurs, accident vasculaire cérébral (AVC), hyper-

tension artérielle.

La mise en relation des résultats issus des observations et des entretiens

a mis en exergue quatre circonstances pouvant expliquer la non-observance

des patients : 1°) « un trop plein d’actions informatives et éducatives »,

2°) « des actions menées trop vite », 3°) « un changement de comportement

imposé trop tôt » et 4°) « des projets thérapeutiques trop forts pour les

patients ».

«

Trop plein

d’actions informatives et éducatives »

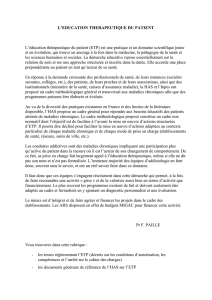

Indépendamment de la prise en charge médicale, soignante et parfois

chirurgicale dont ils font objet, les patients hospitalisés souffrant de facteurs

de risques cardiovasculaires bénéficient également d’une prise en charge

informative et éducative (tableau I). En effet, très souvent exposés au taba-

gisme, au déséquilibre nutritionnel, au diabète, au surpoids et à la séden-

tarité, ces patients sont mis en relation avec autant de « rééducateurs » qu’ils

ont de facteurs de risques. En une journée, ils peuvent recevoir visites

médicales, soins, interventions ETP sans oublier la visite des proches, le

passage du service d’entretien, etc.

De plus, chaque secteur de soin est autonome dans ses modalités de prise

en charge informative et éducative et aucun travail de coordination n’est

réalisé entre les différents secteurs. De ce fait, ignorant l’activité des autres,

chaque secteur fait son maximum pour le patient. Une situation qui engendre

des redondances mais également des variations de discours dans la prise en

PATIENTS CARDIOVASCULAIRES ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 295

Santé publique

2012, volume 24, n° 4, pp. 291-302

charge globale. À ces variations dues à la spécialisation, s’ajoutent d’autres

variations (réelles ou perçues par le patient) suivant la personne des profes-

sionnels (attitudes, compétences, expériences…) ou suivant la personne

même du patient (attitude, âge, mécanismes psychiques, niveau d’étude,

situation socioprofessionnelle, culture…).

Cet éclatement des différentes modalités de prise en charge à travers les

différents secteurs de soins crée au niveau des patients, un sentiment

d’hétérogénéité et parfois d’incohérence dans la prise en charge globale mais

engendre également une saturation cognitive due au flot d’informations

reçues.

« Des actions menées

trop vite

»

Conjointement à ces problèmes d’hétérogénéité, de surinformation et de

saturation, se pose le problème du calendrier de la prise en charge globale.

En effet, toutes les interventions (soignantes, médicales, informatives, édu-

catives et parfois chirurgicales) ont lieu dans la courte période de l’hospita-

lisation et se succèdent les unes aux autres le plus vite possible. Cette

vitesse dans leur mise en œuvre s’explique, selon les professionnels, par le

temps court dont ils disposent pour s’occuper du patient avant son retour à

Tableau I : Bilan de l’existant en matière de prise en charge informative et éducative durant

l’hospitalisation court séjour des patients souffrant de facteurs de risques cardiovasculaires

Thèmes Contenus Formes Intervenants Fréquences

Alimentation • Explication du régime

méditerranéen proposé

durant l’hospitalisation.

• Analyse de la journée-

type alimentaire.

du patient avec mise en

exergue des points forts

et faibles.

• Élaboration d’un

tableau personnalisé

d’« idéal alimentaire ».

• Remise de livrets.

Entretien individuel

d’environ une heure Diététicien

Au moins une fois

au cours

de l’hospitalisation

Tabagisme • Proposition de

substituts nicotiniques.

• Évaluation de

la dépendance

(Test de Fagerstrom).

• Évaluation de

la motivation au sevrage

(Test de Lagrue).

• Remise de livrets.

Entretien individuel

d’environ une heure Infirmière

d’addictologie

et si besoin

médecin

psychiatre

Autogestion

des soins • Initiation au traitement

Anti-Vitamine K.

• Évaluation des

connaissances du patient

suivi, si besoin, d’une

séance de renforcement

des connaissances.

• Remise de livrets.

Entretien individuel

d’environ une heure Infirmière de

cardiologie

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%