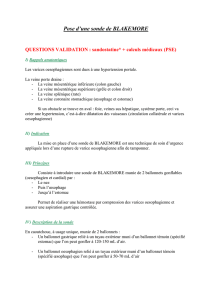

Complications de l`endopyélotomie par le ballonnet

ARTICLE ORIGINAL Progrès en Urologie (2003), 13, 39-45,

39

Complications de l’endopyélotomie par le ballonnet “Acucise®”

Jochen WALZ, Catherine LECAMUS, Eric LECHEVALLIER, David BARRIOL, Denis BRETHEAU,

Paul ALBERT, Michel HERMANOWICZ, Christian COULANGE

Service d’Urologie et de Transplantation Rénale, Hôpital Salvator, Service d’Urologie, Hôpital Saint Joseph, Marseille, France

Le traitement de référence de la sténose de la jonction

pyélo-urétérale (JPU) est la chirurgie ouverte. Parmi

les différentes techniques chirurgicales, la technique

d’ANDERSON-HYNES et KÜSS [2] avec résection de la

sténose et anastomose entre l’uretère et le bassinet

rénal est aujourd’hui le standard. Une amélioration de

cette technique est la réalisation de cette intervention

par cœlioscopie comme l’a décrite SCHUESSLER [21] ou

par rétropéritonéoscopie qu’a rapportée JANETSCHEK

[12], dont les premiers résultats ont été publiés en

1993. En 1983, WICKHAM et KELLET [27] ont dévelop-

pé la technique de l’endopyélotomie endoscopique per-

cutanée. Elle a l’avantages d’être moins invasive que la

chirurgie classique ou coelioscopique [12, 21] avec une

durée opératoire et d’hospitalisation plus courtes et une

reprise des activités quotidiennes plus rapide. Cette

technique a d’abord été développée pour un traitement

des sténoses secondaires [11], elle a été ensuite propo-

Manuscrit reçu : mai 2002, accepté : novembre 2002.

Adresse pour correspondance : Pr.E. Lechevallier, Service d’Urologie et de

Transplantation Rénale, Hôpital Salvator, 249, Bd. de Sainte Marguerite, BP. 51,

13274 Marseille Cedex 09.

e-mail : [email protected]

Ref : WALZ J., LECAMUS C., LECHEVALLIER E., BARRIOL D., BRE-

THEAU D., ALBERT P., HERMANOWICZ M., COULANGE C., Prog. Urol.,

2003, 13, 39-45

RESUME

Objectifs: Alors que les résultats de l’endopyélotomie pour sténose de la jonction

pyélo-urétérale (JPU) sont connus, notre but a été d’étudier les complications spéci-

fiques du traitement des sténoses de la JPU par le ballonnet Acucise®.

Matériel et Méthodes: De janvier 1994 à février 1999, 50 patients (40 femmes, 10

hommes) consécutifs ont été traités par endopyélotomie avec le ballonnet Acucise®‚

pour sténose de la JPU ont été revues. L’âge moyen a été de 47 ans (18-84 ans).

Trente-cinq sténoses (70%) étaient primitives. Dans 5 cas il existait un pédicule polai-

re diagnostiqué par l’angio-tomodensitométrie pré-opératoire. La technique a été

celle décrite par CHANDHOKE sauf dans 3 cas où une section avec orientation latérale

externe stricte a été réalisée.

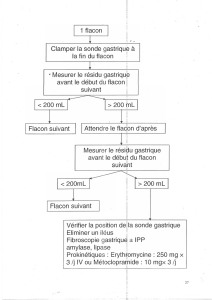

Résultat: Les durées moyennes opératoires et d’hospitalisation ont été respectivement

70 min (35-180 min) et 5,4 jours (2-27 jours). On a rencontré en per-opératoire 6

(12%) incidents techniques (rupture du ballon: 3) et en péri-opératoire 7 (14%) inci-

dents hémorragiques (5 pédicules polaires). Il n’y a pas eu de conversion per-opéra-

toire en chirurgie ouverte. Il y a eu 4 (8%) complications péri-opératoires majeures,

toutes hémorragiques, qui ont nécessité 2 embolisations radiologiques et une lombo-

tomie. Seuls ces patients ont été transfusés (3,25 unités/patient). Quatorze complica-

tions infectieuses urinaires ont été notées dont 2 pyélonéphrites (4%) et une septicé-

mie (2%). Neuf patients ont eu un inconfort important dû à la sonde JJ. Avec un suivi

moyen de 47 mois, le succès global a été de 74%, non influencé par la survenue d’une

complication. Parmi les 12 patients avec un échec de l’endopyélotomie, 7 (58%)

patients avaient un pédicule polaire inférieur.

C o n c l u s i o n: L’endopyélotomie Acucise® est une technique simple et eff i c a c e .

Cependant sa morbidité hémorragique, souvent liée a un vaisseau polaire inférieur,

doit rendre son indication et sa réalisation prudentes.

Mots clés : Sténose, JPU, endopyélotomie, Acucise®, complication.

40

sé comme un traitement des sténoses primitives de la

JPU. Depuis, plusieurs techniques endoscopiques ont

été développées, notamment l’endopyélotomie par uré-

téroscopie à la lame froide, le bistouri électrique ou le

laser Holmium-YAG. CHANDHOKE [6] a décrit en 1993

la technique et les premiers résultats de l’endopyéloto-

mie rétrograde avec le ballonnet Acucise®.

L’endopyélotomie par le ballonnet Acucise®‚ est un

traitement moins invasif et plus rapide à réaliser que

l’endopyélotomie par urétéroscopie rétrograde. Il exis-

te cependant des complications liées à cette technique.

Le but de notre étude a été d’étudier les complications

spécifiques du traitement des sténoses de la JPU par le

ballonnet Acucise®.

MATERIEL ET METHODES

Pour cette étude rétrospective, les dossiers de 50

patients consécutifs, opérés dans deux services d’uro-

logie pour une sténose de la jonction pyélo-urétérale

par le ballonnet Acucise®, ont été revus. L’étude a

concerné les patients opéré de janvier 1994 à février

1999. Le suivi moyen a été de 47 mois (10-71 mois).

Parmi les 50 patients, 40 étaient des femmes (sexe ratio

4:1). L’âge moyen était 47 ans avec des extrêmes de

18-84 ans. Les symptômes de découverte figurent dans

le tableau I et les étiologies de la sténose, primitifs ou

secondaires, dans le tableau II. Le traitement initial des

sténoses secondaires figure dans le Tableau II. Tous les

patients ont eu une urographie intraveineuse préopéra-

toire, sans test au Furosémide. Une scintigraphie au

DTPA 99-Tec a été réalisée 2 fois. Une scintigraphie au

DMSA 99-Tec a été réalisée dans 8 cas, avec une fixa-

tion rénale globale après drainage de 39% en moyenne.

Les sténoses ont été classées selon 4 stades radiolo-

giques : stade 1 (2 cas/4%) dilatation du bassinet et

calices normaux, stade 2 (27 cas/54%) dilatation du

bassinet et des tiges calicielles, stade 3 (20 cas/40%)

dilatation bassinet et des tiges calicielles et du fond des

calices, et stade 4 (1 cas) mutité rénale. Pour la

recherche d’un pédicule vasculaire polaire inférieur

une angio-tomodensitométrie (TDM) rénale avec

reconstruction 3D a été réalisée dans 37 cas (74%).

Dans 5 cas (13,5%) parmi ces 37 un pédicule polaire

inférieur a été découvert. Une artériographie rénale a

été pratiquée chez 1 patient, sans avoir individualisé de

vaisseau polaire. Chez un patient la présence d’un tel

vaisseau était connu due à une pyéloplastie ouverte

avec décroisement d’un vaisseau polaire. Onze patients

n’ont pas eu d’exploration du système vasculaire rénal.

Au total un vaisseau polaire inférieur a été découvert

chez 6 (15%) patients parmi les 39 patients explorés.

Par ailleurs il y avait 3 insertions hautes de l’uretère, 2

malrotations et 5 reins avec des calculs pyéliques de 4

- 15mm de diamètre. Chez 25 patients il existait une

infection urinaire identifiée sur un examen cytobacté-

riologique des urines (ECBU). Toutes ont été traitées

par des antibiotiques de façon à obtenir une stérilité des

urines en période opératoire. Tous les patients ont été

préparés avec une endo-prothèse urétérale type sonde

JJ pendant 37 jours en moyenne avant l’intervention.

Le ballonnet Acucise®‚ est un ballon de 8 mm de dia-

mètre à basse pression (max. 1 Atm.), sur lequel une

électrode de section de 150 microns de large et de 3 cm

de long est montée. L’endopyélotomie avec le ballon-

net Acucise® a éun fil guide est monté dans le bassinet

du rein; sur ce guide le cathéter Acucise® est monté et

positionné au niveau de la sténose après une pyélogra-

phie; le cathéter est positionné de façon que l’électrode

prenne une orientation postéro-latérale; le ballonnet est

gonflé à 2 ml avec du produit de contraste; la sténose

est visible par une empreinte sur le ballonnet; la section

est réalisée en section pure de 75 Watts pendant 1 à 5

secondes; l’empreinte disparaît et, après dégonflage du

ballonnet, l’incision transmurale et vérifiée par une

extravasation de produit de contraste au niveau de la

section pendant une pyélographie; le ballonnet est

regonflé pour obtenir une hémostase pendant 5-10 min

et une sonde uréthrale JJ est montée sur le guide après

ablation du cathéter Acucise®. L’intervention s’achève

par la mise en place d’une sonde vésicale. Dans trois

cas, une section externe stricte a été réalisée. La voie

rétrograde a été choisie dans 47 cas (94%) et la voie

antérograde en association avec une néphro-lithotomie

percutanée dans 3 cas (6%).

Une antibioprophylaxie par une céphalosporine de 2ème

génération a été faite chez tous les patients. En postopé-

ratoire les patients ont gardé une sonde vésicale pendant

24 h à 48 h et une sonde urétérale JJ pendant au minimum

4 semaines. Les patients ont été revues 1 mois après abla-

tion de la sonde JJ, puis à 3 mois, puis tous les 6 mois

J. Walz et coll., Progrès en Urologie (2003), 13, 39-45

Tableau I. Symptômes de découverte du syndrôme de la JPU.

Symptômes de découverte nombre des cas

Fortuite 3 (6%)

Pyélonéphrite 17 (34%)

Lombalgie chronique 16 (32%)

Coliques néphrétiques 12 (24%)

Douleur abdominale aiguë 2 (4%)

Tableau II. Etiologies de la sténose.

Etiologie de la sténose nombre des cas recul

Primitive 35 (70%)

Secondaire 15 (30%) moyenne : 7 ans

(2 mois-16 ans)

dont : Pyéloplastie 12 moyenne : 6,6 ans

Pyélotomie 114 ans

Endopyélotomie 11 ans

Néphrectomie partielle 110 ans

pendant 2 ans et puis annuellement. Une urographie

intraveineuse sans test au furosémide et une échographie

rénale ont été effectuées chez 24 patients 1 mois après

ablation de la sonde JJ. Chez 16 patients ces examens ont

été réalisés après 3 mois, et chez 4 patients après 5 mois.

Chez deux patient perdus de vue, les examens ont été réa-

lisés après plus de 2 ans, soit un total de 46 patients chez

qui une UIV et échographie rénale ont été réalisées. Une

scintigraphie au DTPA 99-Tec a été effectuée dans 4 cas.

Le résultat objectif de l’endopyélotomie a été appréciée

par les critères urographiques suivants : absence de

retard sécrétoire, amélioration du drainage des cavités

pyélo-calicielles, absence de sténose urétérale, visuali-

sation de l’uretère pelvien à 10 min et la réduction de

l’hydronéphrose. Comme critère subjectif une améliora-

tion symptomatique des douleurs de plus de 50% a été

considérée comme succès. Le résultat a été considéré

comme bon en cas de disparition des douleurs et du syn-

drome obstructif. Un résultat moyennement satisfaisant

a été obtenu en cas de diminution des douleurs de plus

de 50% et/ou si un certain degré d’obstruction persistait.

Il était conclu à un échec en cas d’une persistance des

douleurs à un niveau supérieur à 50% et/ou une persis-

tance d’un symptôme obstructif franc.

L’analyse statistique a été réalisée par le test Fischer

avec un seuil de significativité de p<0,05. Il n’y a pas

eu d’analyse multivariée.

RESULTATS

La durée moyenne d’hospitalisation a été 5,4 jours (2-

27 jours). Chez les patients ayant eu une complication

elle a été de 12 jours (7-27 jours). La durée opératoire

a été en moyenne de 70 min (35-180 min). En diffé-

renciant les deux voies d’abord, la voie rétrograde (47

cas) a duré 64 min (35-120 min) et la voie antérograde

combinée (3 cas) avec une néphro-lithotomie percuta-

née 167 min (120-180 min). Il n’y a pas eu de diffé-

rence significative entre les sténoses primitives et les

sténoses secondaires concernant la durée de l’interven-

tion.

Les complications per-opératoires ont été de 2 types:

des hémorragies et des difficultés techniques dues au

ballonnet Acucise®. Les complications hémorragiques

ont été rencontrées dans 6 cas (12%), elles figurent

dans le tableau III. Chez 5 de ces patients un pédicule

polaire inférieur était présent, dont 3 pédicules connus

et 2 découverts à l’occasion de la complication. Une

variation de la technique classique comme une section

externe stricte (1 cas), une section à répétition (1 cas)

et la combinaison de ces deux sections (1 cas) ont pro-

voqué des hémorragies. Les difficultés techniques dues

au ballonnet Acucise® ont été rapportées dans 6 cas,

elles sont précisés dans le Tableau IV. Ces difficultés

ont provoqué dans 3 cas (6%) des hémorragies, deux

fois liées à une rupture du ballonnet, probablement due

41

Tableau III. Complications hémorragiques per- et post-opératoires.

Patient pédicule polairetransfusion problème technique particularité intervention résultat

complémentaire

1antérieur non non section externe stricte non échec

2postérieur 2 US en non section répétée, non bon

post-opératoire section externe stricte

3postérieur 4 US en non non décaillotage, échec

post-opératoire artériographie J7

avec émbolisation

42 pédicules antérieurs non défectuosité du section répétée non échec

ballonnet

5non non rupture du ballonnet non non bon

6antérieur 4 US en rupture du ballonnet NLPC artériographie J19 échec

post-opértoire avec embolisation

7non 3 US en non hémorragie post- lombotomie à J2 bon

post-opératoire opératoire, valve pour évacuation

mitrale artificielle d'un hématome,

découvert par TDM

U.S. : unité sanguine, NLPC : néphrolithotomie percutanée associée.

Tableau IV. Complications dues au ballonnet (6 cas (12%)

Type de Complication nombre des cas

-Fuite du ballonnet 1 cas (2%)

-Défectuosité du ballonnet 2 cas (4%) dont une hémorragie

-Rupture du ballonnet 3 cas (6%) dont 2 hémorragies

J. Walz et coll., Progrès en Urologie (2003), 13, 39-45

à un excès d’insufflation, et une fois à un ballonnet

défectueux. Dans ce cas, après la section initiale, le bal-

lonnet a gardé une empreinte ressemblant à une persis-

tance d’une sténose, provoquant une section à répéti-

tion avec une hématurie importante et caillotage des

cavités rénales. Les hématuries importantes en per-opé-

ratoire ont été traitées par une mise en place d’une

sonde urétérale charrière 8. Elle a été changée par une

sonde JJ Ch 9 à l’arrêt de l’hématurie. Aucune conver-

sion en chirurgie ouverte en per-opératoire n’a été réa-

lisée.

Chez 4 patients (8%) il y a eu des complications post-

opératoires sévères, correspondant à des hémorragies

nécessitant une transfusion entre 2 et 4 unités sanguines

(3,25 en moyenne). Dans 3 cas les complications ont

débuté en per-opératoire. Dans un cas la complication

s’est manifestée en post-opératoire. Suite à la persis-

tance de l’hématurie avec une déglobulisation à moins

de 10g hémoglobine par décilitre, une embolisation

d’un vaisseau polaire inférieur lors d’une artériogra-

phie rénale a été nécessaire chez 2 patients. Chez une

patiente, ayant une valve mitrale artificielle sous anti-

coagulation à dose thérapeutique, une TDM abdomina-

le a été réalisée suite a une chute tensionnelle et une

déglobulisation. Un hématome peri-rénal important a

été découvert chez cette patiente et a nécessité une éva-

cuation chirurgicale par lombotomie, sans avoir mis en

évidence une lésion vasculaire. Chez 1 autre de ces 4

patients un hématome peri-rénal a été découvert pen-

dant des examens réalisés à cause de l’hématurie, sans

conséquence thérapeutique.

Pour le drainage postopératoire une sonde JJ Ch. 6-10

a été utilisée dans 22 cas, une sonde Ch. 9 dans 21 cas,

Ch. 7 ou 8 dans 6 cas et Ch. 7-12 dans un cas. Le drai-

nage a été en moyenne de 41 jours (28-63 jours) et res-

ponsable chez 20 patients (40%) des complications sui-

vantes : des douleurs inhérentes à la sonde JJ dans 9 cas

(18%) et des infections dans 14 cas (28%), dont 11 cys-

tites banales, 1 septicémie à Bacille gram négatif et 2

pyélonéphrites (4%). Les infections urinaires ont été

diagnostiquées par un examen cytobactériologique uri-

naire de contrôle. Un lien avec une infection urinaire en

pré-opératoire n’a pas été trouvé. Le patient ayant eu la

septicémie et une patiente avec une pyélonéphrite

avaient eu des complications hémorragiques en per-

opératoire. Aucun retrait prématuré (avant 28 jours) ou

changement de la sonde JJ n’a été nécessaire.

Le recul post-opératoire moyen a été 47,1 mois (10-71

mois). Quatre patients ont été perdus de vue après

l’ablation de la sonde JJ. Un succès global de l’endo-

pyélotomie a été obtenu chez 34 patients (74%). Un

bon résultat a été obtenu dans 25 cas (54%), un résul-

tat moyennement satisfaisant dans 9 cas (20%) et un

échec dans 12 cas (26%).

En analyse univariée, les résultats ont été indépendants

du sexe, de l’âge, de l’étiologie de la sténose (primiti-

ve ou secondaire), du stade radiologique, de la durée du

drainage (plus ou moins de 6 semaines), d’une infec-

tion urinaire en post-opératoire, des particularités

découvertes en pré-opératoire (insertion haute, malro-

tation, calculs rénaux) et d’une présence de complica-

tion per- ou post-opératoire.

Les particularités des 12 échecs sont rapportées dans le

Tableau V. Parmi les 12 échecs 7 (58%) avaient un

vaisseau polaire inférieur. Comme traitement après

échec, chez 3 des 5 patients sans vaisseau polaire infé-

rieur une nouvelle endopyélotomie a été réalisée avec

succès à 6 mois. Chez 6 patients, dont 4 avec un pédi-

cule polaire inférieur, une pyéloplastie par chirurgie

ouverte a été réalisée avec des bons résultats. Une

patiente a subi une pyélo-lithotomie avec urétérolyse

avec succès. Une patiente a été traitée par des sondes JJ

à demeure et un patient a été perdu de vue.

DISCUSSION

Le traitement de référence des sténoses de la jonction

pyélo-urétérale (JPU) est la résection-anastomose par

lombotomie, avec un taux de succès de 95% [13]. Les

alternatives sont l’endopyélotomie ou la résection-ana-

stomose laparoscopique. La laparoscopie permet des

résultats comparables à ceux de la chirurgie ouverte en

étant moins invasive [12]. Elle a les désavantages

d’une durée opératoire plus longue et de nécessiter un

apprentissage spécifique. Encore moins invasif est

l’endopyélotomie soit par urétéroscopie soit par le bal-

lonnet Acucise®, avec les avantages d’une durée d’in-

tervention et d’hospitalisation moins longues et d’une

reprise des activités quotidiennes plus rapide [10]. Le

42

Tableau V.Particularité associée aux échecs (12 patients).

Echec vaisseau polaire inférieur.sténosefiliforme malrotationrénale fibrose peri-urétérale sans particularité

1retropyélique / / oui /

1 / oui /oui /

1rétropyélique /oui / /

1antérieur oui ///

1rétropyélique ////

3antérieur ////

4////oui

J. Walz et coll., Progrès en Urologie (2003), 13, 39-45

taux de succès est de 70% à 95%. Il est inférieur à celui

de la chirurgie classique [1, 6, 7, 9, 15, 16, 22].

Toutefois, le fait que l’endopyélotomie ait des résultats

satisfaisants et qu’elle soit moins invasive permet de la

proposer comme traitement de première intention

d’une sténose de la JPU [11]. Le but de notre étude

n’était pas d’évaluer les résultats de l’endopyélotomie

Acucise®, déjà publiés [15], mais d’en préciser les

complications.

Les complications survenant avec le ballonnet

Acucise®‚ sont surtout des complications hémorra-

giques qui varient selon les auteurs de 0 à 17% [1, 6, 9,

22] et sont retrouvées dans 14% des cas dans notre

série. Pour la technique de l’endopyélotomie antéro-

grade en combinaison avec une néphro-lithotomie per-

cutanée le taux d’accident hémorragique est de 1 à

13% [3, 4, 16, 18], mais il faut tenir compte du passa-

ge trans-parenchymateux du rein pour cette voie

d’abord. La technique par urétéroscopie rétrograde

avec endopyélotomie par laser, lame froide ou bistouri

électrique a un taux de complications hémorragiques

de 3 à 16% [5, 7, 10, 16]. Le taux d’accident hémorra-

gique pour l’endopyélotomie avec le ballonnet

Acucise® semble donc équivalent à celui des autres

techniques endoscopique. Cette hémorragie est dans la

plupart des cas liée à une lésion d’un vaisseau polaire

inférieur croisant la jonction pyélo-urétérale. Le risque

de lésion d’un vaisseau est évident lorsque l’incision

trans-murale est réalisée de façon aveugle. Pour cette

raison une recherche pré-opératoire des éventuels pédi-

cules polaires est indispensable pour apprécier les rap-

ports de la jonction pyélo-urétérale. L’artériographie

rénale est l’examen de référence mais cet examen est

invasif et coûteux. L’angio-TDM rénale hélicoïdale est

moins coûteuse et fiable dans l’évaluation des pédi-

cules polaires [19, 23]. Les inconvénients sont la

détection seulement des vaisseaux de calibre supérieur

à 2mm [7, 23] et la nécessitée d’une synchronisation

précise de l’injection du produit de contraste pendant

l’acquisition des clichés. CONLIN et BAGLEY [7] ont

proposé une échographie endo-urétérale, permettant

l’imagerie en temps réel de l’anatomie péri-urétérale

en visualisant les artères et les veines; les désavantages

de cet examen sont le prix, l’apprentissage difficile et

la durée prolongée de l’intervention. L’incidence d’un

vaisseau polaire inférieur est plus élevée chez les

patients ayant une sténose de la jonction, selon VAN

CANGH [26] dans 39% des cas et selon CASSIS [4] dans

32% des cas. Dans notre série 13% des cas avaient un

vaisseau polaire. Selon SAMPAIO et FAVORITO[20] un

rapport étroit entre un vaisseau polaire et le système

collecteur existe avec la face antérieure dans 65,1%

des cas et dans 6,2% des cas avec la face postérieure.

SAMPAIO a recommandé une incision latérale externe

stricte comme meilleur moyen pour éviter une lésion

vasculaire. Pour éviter une lésion parenchymateuse du

pôle inférieur du rein pendant une incision latérale

LECHEVALLIER [15] recommande une incision classique

postéro-latérale. Concernant les vaisseaux polaires

l’endopyélotomie par l’urétéroscopie rétrograde a

l’avantage d’effectuer l’incision sous contrôle de la vue

[10] avec un meilleur contrôle de l’orientation de l’in-

cision, la distinction des différents tissus et la possibi-

lité d’arrêter l’incision avant la lésion d’un vaisseau

polaire.

Comme complications liées au ballonnet Acucise®,

McGUIRE et ENGLISH [17] ont décrit deux empreintes

dues à une défectuosité ressemblant à un cas de notre

série. Les fuites du ballonnet (1 cas) et la rupture du

ballonnet (3 cas) ne sont pas rapportées et pourraient

être dues à un excès d’insufflation du ballonnet. Des

complications infectieuses importantes sont rapportées

dans quelques cas isolés [4]. KEHINDE [14] a rapporté

des infections urinaires après mise en place d’une

sonde JJ dans 24% des cas chez la femme et dans 14%

des cas chez l’homme.

Concernant les autres complications, on retrouve dans

la littérature le remplacement de l’endoprothèse JJ en

péri-opératoire dans 3 à 17% [6, 18, 22] des cas, alors

que cela n’a pas été nécessaire dans notre série. Des

extravasations et des urinomes péripyéliques ont été

décrits entre 2 et 4% des cas [9, 16, 22]. Parmi les com-

plications rares ont également été rapportées des avul-

sions de la jonction [9] ou de l’uretère distal [3] et une

invagination urétérale [8]. Une complication liée à l’in-

tervention même est la sténose de l’uretère décrite dans

1 à 3% des cas [3, 9, 18]. Le risque d’une sténose après

une intervention endourologique peut être diminuée

par une préparation de l’uretère par une sonde JJ une à

deux semaines avant l’intervention [25], comme réali-

sée dans notre série. A noter qu’une endopyélotomie

par urétéroscopie rétrograde peut également provoquer

une sténose urétérale dans 0 à 21% des cas [5, 7, 10,

16].

Le taux de succès de l’endopyélotomie par le ballonnet

Acucise®‚ se situe entre 70 à 87,5% [1, 6, 9, 15, 22]

des cas et dans notre série il a été de 74%. La morbidi-

té per- ou peri-opératoire n’a pas influencé le résultat

de l’endopyélotomie Acucise®. Chez 58% des patients

avec un échec et chez 71% avec une hémorragie

majeure un vaisseau polaire inférieur était présent. La

diminution du taux de succès est rapportée par STEPHEN

et NAKADA qui retrouve un résultat satisfaisant dans

62% des cas en présence d’un vaisseau polaire [24].

L’endopyélotomie nous semble contrindiquée en pré-

sence d’un vaisseau polaire inférieur postérieur. Car le

risque de saignement est augmenté et les résultats sont

moins bons. A notre avis une exploration par angio-

indispensable pour toutes les techniques de l’endopyé-

lotomie pour identifier la présence d’un tel pédicule.

Concernant l’orientation de l’incision nous préférons

une incision classique postéro-latérale pour éviter une

43

J. Walz et coll., Progrès en Urologie (2003), 13, 39-45

6

6

7

7

1

/

7

100%