Lire la suite…

15

N° 22 JANVIER-FÉVRIER 2010

À propos des recommandations

L

a question de la pratique sportive

chez les enfants et les adultes por-

teurs de cardiopathies congénitales est

fréquente. Le cardiologue et le cardio-

pédiatre en particulier y sont confron-

tés quotidiennement. Nous sommes

parfois étonnés de voir la place appa-

rente du sport dans les familles

lorsqu’une cardiopathie congénitale

(CC) est découverte, quelquefois même

avant la naissance de l’enfant. La ques-

tion : « Pourra-t-il (ou pourra-t-elle) faire

du sport ? » devance quelquefois les

questions sur la gravité de la cardiopa-

thie, sa correction possible, la nécessité

d’une ou plusieurs interventions, sur les

éventuelles souffrances à venir, sur le

risque vital. L’enfant à naître ou déjà né

est porteur d’un projet incluant des

capacités physiques au moins normales,

ce qui est finalement compréhensible.

La peur du handicap s’exprime sans

doute par ce « raccourci » : « Pourra-t-

il (elle) faire du sport ?».

Certaines cardiopathies sont décou-

vertes à l’occasion de l’exploration d’un

souffle lors d’une demande de certifi-

cat médical de non contre-indication

à la pratique sportive.

Enfin, les immenses progrès réalisés

dans le domaine du traitement des CC

ont permis à une population de

patients adultes porteurs de cardiopa-

thies congénitales, opérées ou non, de

mener une vie quasi normale, faisant

espérer une pratique sportive.

Lors de la rédaction d’un certificat de

non contre-indication à la pratique

sportive, le médecin devra connaître les

risques réels ou l’absence de risque

pour le cas particulier du patient et du

sport en question. Il devra rester objec-

tif face aux attitudes excessivement res-

trictives ou permissives du patient, ou

de l’enfant et de ses parents. Les

craintes de syncope ou de mort subite

de certains parents, parfois inappro-

priées, contrastent avec une négation

de la cardiopathie et de ses risques par

tel autre patient ou telle autre famille.

■ Les effets bénéfiques de la pra-

tique sportive (en excluant les dérives

régulièrement d’actualité) ne sont plus

à prouver. Ces bénéfices sont encore

plus importants pour la majorité des

patients porteurs de CC.

L’entraînement physique permet

d’améliorer la consommation d’oxygène

et donc de soulager le travail cardiaque.

P. Dehant, E. Bogino, M. Jimenez

Clinique Saint-Augustin, Bordeaux

Pratique du sport

et cardiopathies congénitales

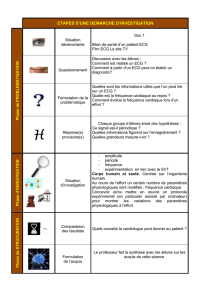

Tableau 1

Classification des sports

(adaptée et modifiée d’après Mitchell

et al.

(3) ).

a : Danger de collision corporelle,

b : Risque accru si une syncope survient.

Les sollicitations cardiovasculaires les plus basses (débit cardiaque et PA) sont représentées en vert et les plus élevées en rouge. Les couleurs

bleu, jaune et orange correspondent respectivement à des sollicitations cardiovasculaires moyenne basse, moyenne et moyenne haute.

Dynamique faible

ADynamique moyenne

BDynamique forte

C

Statique

faible

I

Billard

Bowling, curling

Golf

Tir (armes à feu)

Cricket

Escrime

Tennis de table

Tennis (en double)

Baseballa

Volleyball

Badminton

Course d’orientation

Course de fond (marathon)

Marche athlétique

Ski de fond (classique)

Hockey sur gazona

Squasha

Statique

moyenne

II

Course autoa,b

Plongée scaphandreb

Sports équestresa,b

Courses motoa,b

Gymnastiquea

Voile

Tir à l’arc

Plongeona,b

Sauts (athlétisme)

Patinage artistiquea

Course de sprint

Football américaina

Rugbya

Footballa

Surfa,b

Basketballa

Biathlon

Hockey sur glacea

Ski de fond

(skating technique)

Course de demi-fond

Natation

Tennis (en simple)

Handballa

Statique

forte

III

Bobsleigh/lugea,b

Lancers (athlétisme)

Escalade sportivea,b

Ski nautiquea,b

Haltérophiliea

Planche à voilea,b

Arts martiaux (judo,karaté)a

Body buildinga

Ski de descentea,b

Luttea

Snowboarda,b

Skateboard

Boxea

Canoë/kayak

Cyclismea,b

Décathlon

Aviron

Patinage de vitesse

Triathlona,b

Les facteurs de risque (HTA, surcharge

pondérale, troubles des métabolismes lipi-

dique et glucidique) sont mieux contrô-

lés. Enfin, la pratique sportive adaptée,

même partielle, évite aux enfants la mar-

ginalisation d’une dispense, souvent abu-

sive, des activités physiques et sportives

scolaires. De plus, l’autorisation, voire

l’encouragement par le médecin de la pra-

tique sportive, permet de lever l’angoisse

des enfants et surtout des parents vis-à-

vis des risques de l’activité physique et

d’éviter une éventuelle surprotection de

l’enfant. Il est quelquefois nécessaire

d’intervenir auprès de l’encadrement sco-

laire pour permettre l’intégration adap-

tée de l’enfant aux activités sportives.

Si l’autorisation à la participation aux

activités physiques et sportives dans le

cadre scolaire ou du loisir pose en géné-

ral moins de problèmes que l’auto-

risation de la pratique du sport en com-

pétition, elle doit néanmoins être déli-

vrée par un médecin connaissant par-

ticulièrement le patient et les recom-

mandations détaillées ci-dessous.

■ Des recommandations(1, 2) existent

pour nous aider dans nos conseils et

nos décisions.

➜La classification des sports de Mit-

chell(3), bien qu’imparfaite, modifiée à

plusieurs reprises, avec des sports sus-

ceptibles de changer de catégorie en

fonction du poste occupé dans l’équipe

ou de la sous-spécialité éventuelle,

constitue cependant une aide précieuse

au quotidien (Tableau 1 p. 15). Elle est

basée sur les niveaux statiques et dyna-

miques maximaux atteints en compé-

tition. Il faut cependant noter que des

niveaux plus élevés peuvent être atteints

durant l’entraînement. Le niveau de la

composante dynamique est défini en

termes de pourcentage estimé de

consommation maximum d’oxygène

atteinte et donc d’augmentation de débit

cardiaque. Le niveau de la composante

statique est en relation avec le pourcen-

tage de contraction volontaire maximale

(MVC) atteint et s’exprime donc en

termes d’augmentation de la pression

artérielle.

Les sollicitations cardiovasculaires les

plus basses (débit cardiaque et PA) sont

représentées en vert et les plus élevées

en rouge. Les couleurs bleu, jaune et

orange correspondent respectivement

à des sollicitations cardiovasculaires

moyenne basse, moyenne et moyenne

haute.

➜Les recommandations euro-

péennes et nord-américaines sont

assez comparables. Nous avons choisi

la présentation des recommandations

européennes (Tableau 2), plus faciles

à utiliser, établies en fonction des car-

diopathies opérées ou non permettant

une activité sportive sans restriction,

avec restrictions partielles, ou repré-

sentant une contre-indication absolue

à la pratique sportive.

Ces recommandations appellent

plusieurs commentaires :

- elles sont destinées à fournir des

conseils de base au médecin sollicité

pour autoriser la pratique d’un sport

en compétition à des patients porteurs

de CC. La pratique du sport en com-

pétition sous-entend la notion

d’entraînement en vue d’améliorer les

performances et de recherche de

dépassement de soi-même lors de la

compétition, c’est-à-dire de sollicita-

tion des capacités physiques, donc car-

diovasculaires, à la limite des possibi-

lités, dans un contexte de stress mental

lié à la compétition ;

- de ce fait, un certain nombre de CC,

opérées ou non, sont incompatibles

avec le sport en compétition, du fait

de la complexité des lésions anato-

miques, de la limitation des perfor-

mances ventriculaires et du risque de

survenue de troubles rythmiques. Il

s’agit du syndrome d’Eisenmenger, de

l’hypertension artérielle pulmonaire,

des cœurs univentriculaires, des ano-

malies coronaires congénitales, de

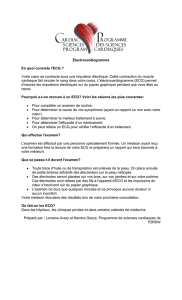

l’anomalie d’Ebstein (Fig. 1), des sté-

noses aortiques critiques, de la dou-

N° 22 JANVIER-FÉVRIER 2010

16

À propos des recommandations

Figure 1

©DR

Anomalie d’Ebstein (forme moyenne) contre-indiquant toute pratique sportive en compétition.

L’autorisation, voire l’encouragement par le médecin

de la pratique sportive, permet de lever l’angoisse

des enfants et surtout des parents vis-à-vis des risques

de l’activité physique et d’éviter une éventuelle

surprotection de l’enfant.

Tableau 2

17

N° 22 JANVIER-FÉVRIER 2010

Anomalie Evaluation Critères Recommandation Suivi

CIA

(fermée ou petite,

non opérée) et FOP

Hist.Clin., classe NYHA,

Ex.Clin., Echo, Rx, EE

Orifice < 6mm, ou 6 mois après

fermeture avec PAP normale,

arythmie = 0,

dysfonction ventriculaire = 0

Tous sports.

Si FOP, discussion de

fermeture avant plongée

régulière avec bouteilles

Annuel

CIV

(fermée ou petite,

non opérée)

Hist.Clin., classe NYHA,

Ex.Clin., ECG, Echo,

Rx, EE

Orifice restrictif

(gradient VG-VD > 64mmHg) ou 6

mois après fermeture, PAP normale

Tous sports Annuel

CAV

Hist.Clin., classe NYHA,

Ex.Clin., ECG, Echo,

Rx, EE

Pas ou peu de régurgitation

valvulaire, pas de sténose sous-

aortique, arythmie = 0,

VO²max normale

Tous sports

Annuel.

Réévaluation

complète tous

les 2 ans

RVPA

partiel ou total

Hist.Clin., classe NYHA,

Ex.Clin., ECG, Echo,

Rx, EE, IRM

Pas d’obstruction veineuse

pulmonaire, PAP normale,

pas d’arythmie d’effort

Tous sports Annuel

Canal artériel opéré

Hist.Clin., classe NYHA,

Ex.Clin., ECG, Echo,

Rx, EE

6 mois après fermeture,

PAP normale Tous sports Non

nécessaire

Sténose pulmonaire

(peu serrée,

opérée ou non)

Hist.Clin., classe NYHA,

Ex.Clin., ECG, Echo,

Rx, EE

Native ou 6 mois après fermeture,

gradient max transvalvulaire

< 30mmHg, VD normal,

ECG normal ou HVD modérée,

arythmie = 0

Tous sports Annuel

Sténose pulmonaire

(moyennement serrée,

opérée ou non)

Hist.Clin., classe NYHA,

Ex.Clin., ECG, Echo,

Rx, EE

Native ou 6 mois après fermeture,

gradient max transvalvulaire

entre 30 et 50 mmHg, VD normal,

ECG normal ou HVD modérée,

arythmie = 0

I A, I B Tous les

6 mois

Coarctation aortique

(native ou corrigée)

Hist.Clin., classe NYHA,

Ex.Clin., ECG, Echo,

Rx, EE, IRM

HTA = 0,

gradient TA bras-jambe < 21mmHg,

TA max pendant EE < 231mmHg,

pas d’ischémie à l’ECG, pas d’HVG

I A, I B, II A, II B.

Si interposition d’un tube,

éviter les sports avec

risque de collision

Annuel.

Réévaluation

complète tous

les 2 ans

Sténose aortique

(modérée)

Hist.Clin., classe NYHA,

Ex.Clin., ECG, Echo,

Rx, EE

Gradient moyen < 21mmHg,

arythmie = 0, syncope = 0,

dyspnée = 0, angor = 0

Tous sports sauf III C Annuel

Sténose aortique

(moyenne)

Hist.Clin., classe NYHA,

Ex.Clin., ECG, Echo,

Rx, EE, Holter ECG

Gradient moyen

entre 21 et 49 mmHg,

arythmie = 0, syncope = 0,

dyspnée = 0, angor = 0

I A Tous les

6 mois

Tétralogie

de Fallot

Hist.Clin., classe NYHA,

Ex.Clin., ECG, Echo,

Rx, EE, Holter ECG,

IRM

Peu ou pas d’obstruction droite,

pas ou peu de régurgitation

valvulaire pulmonaire,

fonction biventriculaire normale

ou sub normale, arythmie = 0

I A, I B, II A, II B

Annuel.

Réévaluation

complète tous

les 2 ans

Lésion résiduelle moyenne avec

pression VD < 50% de pression VG,

ou CIV résiduelle, ou régurgitation

pulmonaire moyenne, mais

fonction biventriculaire normale

I A.

Si interposition d’un tube,

éviter les sports avec

risque de collision

Annuel.

Réévaluation

complète tous

les 2 ans

Transposition

des gros vaisseaux

(switch artériel)

Hist.Clin., classe NYHA,

Ex.Clin., ECG, Echo,

Rx, EE

Pas ou peu d’insuffisance aortique,

pas de sténose pulmonaire signifi-

cative, arythmie et ischémie = 0

au test d’effort. Coronarographie

ou scanner coronaire normal(e)

dans l’enfance

Tous sports sauf III C Annuel

Recommandations pour la participation aux sports de compétition pour les sportifs porteurs de cardiopathie congénitale.

Hist.Clin. : histoire clinique ; Ex.Clin. : examen clinique ; ECG : électrocardiogramme 12 dérivations ; Echo : échocardiographie-Doppler ;

Rx : radiographie de thorax ; EE : ECG d’effort. Le suivi inclut : interrogatoire, classe NYHA, Ex.Clin., ECG, et écho.

N° 22 JANVIER-FÉVRIER 2010

18

À propos des recommandations

ble discordance et des transpositions des

gros vaisseaux corrigées par les interven-

tions de Mustard, Senning ou Rastelli ;

- rappelons que les CC les plus fré-

quemment associées avec la mort subite

pendant la pratique sportive sont la

myocardiopathie hypertrophique, les

anomalies coronariennes, le syndrome

de Marfan et les sténoses aortiques.

■ Certains éléments déterminants

méritent d’être rappelés

➜ Les troubles du rythme

La survenue de troubles du rythme

chez les patients avec CC est un pro-

blème fréquent, en particulier dans la

population des congénitaux adultes.

Les patients ayant bénéficié d’une chi-

rurgie avec incisions auriculaire et/ou

ventriculaire sont à risque majoré

d’arythmie et de dysfonction ventricu-

laire du fait des cicatrices myocar-

diques.

➜ La fonction ventriculaire

La dysfonction ventriculaire, droite ou

gauche, du fait des arythmies d’effort

potentiellement inductibles, est une

contre-indication à la pratique de

sport de compétition.

➜ Les pressions pulmonaires

Les shunts gauche-droit, corrigés ou

non, peuvent ou ont pu élever les

pressions pulmonaires et modifier les

résistances artérielles pulmonaires.

En cas de doute sur leur niveau, une

évaluation à l’effort est nécessaire.

Une élévation de la pression artérielle

pulmonaire systolique au cours des

efforts de moins de 35 mmHg ne

semble pas faire prendre de risque.

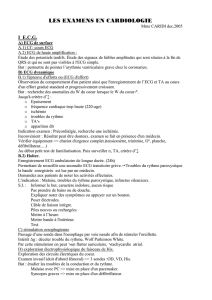

➜ Les valvulopathies

Qu’elles soient sténosantes ou régur-

gitantes, les valvulopathies congéni-

tales (Fig. 2) ou résiduelles après chi-

rurgie doivent être évaluées au repos

et à l’effort et des recommandations

spécifiques existent à leur propos(4).

Figure 2

©DR

A et B : incidences parasternales grand axe

et petit axe d’une bicuspidie aortique avec 2 raphés.

C : Enregistrement en Doppler continu

par voie apicale du gradient moyen de la sténose

(24 mmHg), ne permettant que la pratique des

sports de type I A de la classification de Mitchell.

AB

C

19

N° 22 JANVIER-FÉVRIER 2010

➜ Les prothèses valvulaires et les

conduits prothétiques

Les patients avec prothèse valvulaire

mécanique et traitement anticoagulant

ainsi que les patients porteurs de

conduits prothétiques doivent éviter

de pratiquer les sports à risque de col-

lision.

➜ Le statut fonctionnel

Seuls les patients en classe fonction-

nelle 1 de la NYHA peuvent pratiquer

sans restriction les sports de compéti-

tion.

➜ La réponse tensionnelle à l’effort

Une chute tensionnelle à l’effort chez

un patient porteur de sténose aortique

nécessite d’autres investigations. Une

élévation tensionnelle anormale à

l’effort chez un patient opéré d’une

coarctation aortique est possible, mais

son pronostic n’est pas connu.

■ Deux points essentiels doivent être

observés

➜ Le premier est la nécessité d’une

évaluation documentée

Celle-ci comportera :

- une histoire complète de la maladie

avec connaissance des éventuels

comptes-rendus opératoires et des pré-

cédentes évaluations ;

- un interrogatoire rigoureux sur le sta-

tut fonctionnel et les aspects spécifiques

de la pratique, des entraînements et des

compétitions du sport en question ;

- un examen clinique ;

- un ECG ;

- un cliché radiologique ;

- une échographie-Doppler cardiaque

avec évaluation des pressions pulmo-

naires et des fonctions ventriculaire

gauche et droite ;

- un test d’effort maximal avec ECG,

mesure de TA et si possible mesure de

la VO²max.

Dans certains cas, d’autres investi-

gations sont requises :

- enregistrement Holter en cas de

recherche de trouble rythmique ;

- scanner pour l’étude des vaisseaux de

la base incomplètement appréhendés

par l’échographie ;

- IRM pour l’évaluation de la fonction

et du volume du ventricule droit ;

- échographie d’effort pour évaluer les

pressions pulmonaires dans certaines

cardiopathies opérées ou non.

Cette évaluation est nécessaire à

l’utilisation du Tableau 2 (p. 17) avant

l’autorisation de la pratique du sport

en compétition.

➜ Le second est le suivi et la rééva-

luation périodique de ces patients

Le suivi doit intervenir dans les 6 mois

ou un an après la première autorisa-

tion et, compte tenu de l’évolution pos-

sible ou attendue de la CC, être renou-

velé annuellement dans la plupart des

cas, avec des réévaluations complètes

plus ou moins espacées.

En conclusion, les bénéfices de l’activité

physique, voire sportive, sur la santé phy-

sique et mentale des patients porteurs

de CC sont évidents. De ce fait, seuls les

patients dont l’activité physique pourrait

aggraver la pathologie ou induire des

troubles rythmiques potentiellement dan-

gereux doivent être écartés de la pratique

sportive.

Néanmoins, malgré l’aide apportée par

les recommandations, les cardiopédia-

tres connaissent bien les multiples asso-

ciations, variétés anatomiques et cli-

niques des CC, opérées ou non, et la

variabilité de leur retentissement et de

leurs complications.

Ils sont donc les mieux formés pour don-

ner les conseils adaptés à chaque patient

et délivrer les autorisations de pratique

sportive, en particulier en compétition,

qui s’appuieront toujours sur une évalua-

tion rigoureuse.

Ces conseils et autorisations, voire res-

trictions, peuvent varier au fil du temps,

dans un sens ou dans un autre, du fait de

l’évolution de la CC ou des interventions

réalisées. La réévaluation périodique est

donc indispensable. ■

RÉFÉRENCES

1 • Graham TP Jr, Driscoll DJ, Gersonny WM, Newburger JW, Rocchini A, Towbin JA. Task Force 2 : Congenital heart disease. J Am Coll Cardiol. 2005;45:1326-33

2 • Pelliccia A, Fagard R, Bjørnstad HH, et al. Recommendations for competitive sports participation in athletes with cardiovascular disease: A consensus document from the

Study Group of Sports Cardiology of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology and the Working Group of Myocardial and Pericardial

Diseases of the European Society of Cardiology. Eur Heart J. 2005 Jul;26(14):1422-45

3 • Mitchell JH, Haskell W, Snell P, Van Camp SP. Task Force 8 : Classification of sports. J Am Coll Cardiol. 2005;45:1364-7

4 • Bonow ROMD, Cheitlin MD, Crawford MH, and Pamela S. Douglas PS. 36th Bethesda Conference. Task Force 3: Valvular heart disease. J Am Coll Cardiol 2005;45:1334-40

Seuls les patients dont l’activité physique pourrait

aggraver la pathologie ou induire des troubles

rythmiques potentiellement dangereux doivent être

écartés de la pratique sportive.

1

/

5

100%