Caractéristiques des cancers prostatiques chez les

ARTICLE ORIGINAL Progrès en Urologie (2000), 10, 231-236

231

Caractéristiques des cancers prostatiques chez les français

d’origine afro-antillaise

Vincent RAVERY(1), Isabelle JAVERLIAT(1), Marianne TOUBLANC (2), Liliane BOCCON-GIBOD (3),

Vincent DELMAS (1), Laurent BOCCON-GIBOD (1)

(1) Service d’Urologie, (2) Service d’Anatomopathologie, Hôpital Bichat, Paris, France

(3) Service d’Anatomopathologie, Hôpital Trousseau, Paris, France

Manuscrit reçu : décembre 1999, accepté : février 2000.

Adresse pour correspondance : Dr.V.Ravery, Service d’Urologie, Hôpital

Bichat, 46, rue Henri Huchard, 75018 Paris.

RESUME

Objectifs : Evaluer les caractéristiques cliniques, biologiques et anatomopatholo-

giques du cancer de la prostate au moment du diagnostic et après prostatectomie

radicale dans différents groupes de patients ethniquement différents.

Patients et Méthodes : 466 patients ont été consécutivement soumis à des biopsies

prostatiques, pour une anomalie du toucher rectal et/ou pour une élévation isolée du

PSA (au-delà de 3 ng/ml). Dans cette série, 40 patients étaient noirs et 426 caucasiens.

L’autre volet de l’étude intéresse 320 patients soumis à une prostatectomie radicale

pour une tumeur prostatique T1 T2 (25 noirs, 295 caucasiens). Dans le groupe biop-

sié, nous avons analysé l’âge moyen, le PSA moyen, la longueur moyenne de cancer

sur les biopsies et le score de Gleason moyen. Dans le groupe de patients opérés, nous

avons étudié les caractéristiques préopératoires, le stade anatomopathologique, le

statut des marges d’exérèse, la progression biologique (PSA au-delà de 0,05 ng/ml) et

le délai de progression.

Résultats : Au moment du diagnostic, l’âge moyen était de 61,4 ans (48-73) pour les

noirs et 65,2 ans (42-87) pour les caucasiens (p<0,05). Le score de Gleason médian

était de 7 dans les deux groupes. Le PSA était respectivement de 13,4 (1,7-105) ng/ml

contre 4,4 (0,4-600) ng/ml. Le pourcentage moyen de tissu envahi sur les biopsies était

respectivement de 24% contre 18,8%, le pourcentage moyen de biopsies positives

était de 53% contre 39%. Dans le groupe des patients opérés, les taux d’effraction

capsulaire étaient de 39% chez les noirs et de 48,1% chez les caucasiens. Les taux de

marges d’exérèse positives étaient respectivement de 21,7% contre 36,6%. Le taux de

progression biologique avec un recul moyen de 33 mois (6-126) était identique (42,1%

contre 41,1%) mais avec un délai de progression plus rapide pour les noirs (9 mois

contre 12,3 mois).

Conclusions : Dans ce groupe de patients, les noirs ont le même profil biologique que

les caucasiens au moment du diagnostic. Ils sont néanmoins plus jeunes au moment

de la découverte de la maladie, ont plus de biopsies positives et plus de tissu biopsique

envahi par la tumeur, et dans le groupe de patients soumis à la prostatectomie radi-

cale, la récidive biologique est plus rapide.

Mots clés : Cancer de prostate, diagnostic, pronostic, épidémiologie.

232

Les nord américains réalisent de manière récurrente

une description alarmiste des caractéristiques cliniques

et anatomopathologiques du cancer de la prostate dans

leur communauté [7, 16].

L’incidence du cancer de la prostate est ainsi 50% plus

élevée chez les noirs américains que chez les blancs du

même âge. En comparaison aux blancs, les noirs améri-

cains sont plus jeunes au moment du diagnostic, ont des

grades de différenciation plus élevés et des stades cli-

niques moins favorables, ainsi qu’un retard au diagnos-

tic. Les noirs ont également un taux de survie à 5 ans

moins élevé [2]. En cas de tumeur prostatique clinique-

ment localisée à la glande et au moment de la prosta-

tectomie radicale, le nombre d’effractions capsulaires et

de marges d’exérèse positives sont également en

nombre plus important que chez les caucasiens.

Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer de

telles différences [14]. Des facteurs hormonaux tout

d’abord : il semble que les noirs aient des taux de méta-

bolites des androgènes plus élevés que les blancs, et

notamment, la testostérone serait de 3.3% à 15% plus

élevée chez les noirs [9]. Bien que jusqu’à présent ces

différences hormonales n’aient pas fait la preuve de leur

responsabilité dans les différences raciales observées au

cours du cancer de la prostate, ces données prélimi-

naires justifient des investigations complémentaires.

Des facteurs nutritionnels ont également été étudiés

[12], car il semble que les noirs américains aient une

alimentation plus riche en graisse animale [17].

Parallèlement, il a été montré récemment qu’une réduc-

tion dans l’apport total alimentaire en graisses réduit

significativement les taux d’androgènes circulants [13].

La vitamine D pourrait également jouer un rôle, en ce

sens que les noirs ont une capacité réduite à produire de

la vitamine D3 en réponse à l’exposition aux ultra-vio-

lets [11] et plusieurs études ont montré que la vitamine

D3 avait un rôle à jouer dans la différenciation et la

croissance cellulaire [30] et pouvait être impliquée dans

la régulation de l’expression de certains oncogènes,

notamment c-myc [8]. Des facteurs génétiques enfin

sont possibles, mais on connaît encore peu de choses

sur les facteurs moléculaires et le rôle des gènes sup-

presseurs de tumeur et/ou des oncogènes dans la génè-

se du cancer de la prostate chez les noirs [15].

A l’évidence, les problèmes socio-ethniques nord

américains ne sont pas aussi importants en Europe, ce

qui explique en partie le peu de données disponibles de

ce côté de l’Atlantique, concernant les différences

d’histoire naturelle du cancer de la prostate dans les

différentes communautés. Néanmoins, les différences

de climat, d’alimentation, de pays africains d’origine,

de prise en charge médicale sont telles que l’on peut

légitimement s’interroger sur l’applicabilité du modè-

le noir américain aux noirs vivant en Europe. La

France est un des rares pays européen à disposer d’une

communauté noire suffisamment importante pour que

son étude apporte des données informatives sur ce

sujet.

Nous évaluons donc dans cette étude les caractéris-

tiques cliniques, biologiques et anatomo-pathologiques

du cancer de la prostate chez les français d’origine

afro-antillaise, au moment du diagnostic et au moment

de la prostatectomie radicale, en cas de tumeur T1 T2.

MATERIEL ET METHODES

Sur une période de deux ans, nous avons biopsié 466

patients, en raison d’une anomalie du toucher rectal

et/ou d’une élévation du PSA sérique au-dessus de 3

ng/ml et/ou l’existence de métastases osseuses. 40

patients étaient noirs, vivant en France depuis plusieurs

années, soit antillais d’origine, soit africains. 426

patients étaient de type caucasien.

Le protocole biopsique était le même pour tous les

patients. Il comprenait 10 biopsies de la glande : deux

à chaque base et à chaque milieu (une biopsie était pré-

levée à 45° selon la méthode initialement décrite par

HODGE, et une biopsie était prélevée à 30° plus à la

périphérie de la prostate); au niveau de l’apex, une

seule biopsie standard était réalisée.

Nous avons étudié et comparé dans deux groupes ethni-

quement différents (noirs versus caucasiens) : l’âge, le

PSA (en utilisant la trousse monoclonale TOSSOH, taux

de normalité 3 ng/ml), la densité du PSA (PSAD), le

volume de la prostate (en cm

3

), le nombre de cancers

détectés dans chacun des deux groupes, le pourcentage

de biopsies positives, le pourcentage de tissu biopsique

total envahi par la tumeur et le score de Gleason.

Nous avons également interrogé notre base de données

informatisée concernant les patients opérés de prosta-

tectomie radicale depuis 10 ans pour une tumeur clini-

quement localisée à la glande. Nous avons retrouvé 25

noirs d’origine antillaise ou africaine, vivant en France

depuis au moins dix ans et 295 patients d’origine cau-

casienne. Le métissage a été admis. Nous avons étudié

dans les deux groupes : l’âge, le PSA préopératoire

(trousse TOSSOH), la PSAD, le volume prostatique, le

stade clinique, le taux d’effractions capsulaires définies

comme la présence de glandes tumorales dans la grais-

se péri-prostatique de la pièce de prostatectomie radi-

cale ; le taux de marges d’exérèse positives définies

comme la présence de glandes tumorales au contact des

limites encrées de la pièce de prostatectomie radicale;

le taux de progression biologique défini comme un

PSA postopératoire plus de 0,05 ng/ml, ainsi que le

délai de progression biologique (défini en mois).

Les différences entre les deux groupes ont été analy-

sées sur le plan statistique par le test du chi-2 pour les

comparaisons d’effectifs et par le test non paramétrique

de Wilcoxon pour les données chiffrées moyennes.

V.Ravery et coll., Progrès en Urologie (2000), 10, 231-236

RESULTATS

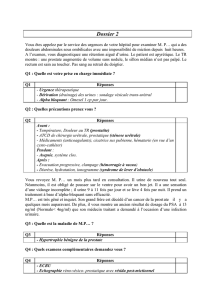

Au moment du diagnostic de cancer de la prostate

( Tableau 1), les noirs étaient significativement plus

jeunes (64.8 ans contre 67.4 ans, p < 0.05 ; test de

Wilcoxon). Ils avaient significativement plus de

biopsies positives (53% contre 39%, p < 0.05; test de

Wilcoxon) et avaient également significativement

plus de tissu biopsique envahi (24% contre 18.8%, p

< 0.05 ; test de Wilcoxon) par la tumeur. 17 patients

étaient métastatiques d’emblée (3.7%) dont un seul

était noir.

Le Tableau 2 récapitule les taux de cancers et le PSA

moyen par tranche d’âge dans les deux communautés.

Le seul patient ayant un cancer prostatique avant 50

ans était noir.

Au moment de la prostatectomie radicale, en cas de

tumeur cliniquement localisée à la glande (Tableau 3),

les noirs étaient significativement plus jeunes (60.6 ans

contre 65.3 ans, p < 0.05 ; test de Wilcoxon). Le

nombre d’effractions capsulaires et le nombre de

marges d’exérèse positives étaient significativement

moins importants. Les noirs et les caucasiens ont pro-

233

Tableau 1. Caractéristiques cliniques, biologiques et anatomo -

pathologiques des patients des deux communautés au moment

du diagnostic.

Noirs Caucasiens

N = 40 N = 426

Age 61,4 (48-73) 65,2 (42-87)

Volume prostatique (cc) 40,8 (14-110) 44,3 (10-182)

PSA (ng/ml) 13,4 (1,7-105) 14,4 (0,4-600)

PSAD (ng/ml2)0,425 (0,09-3,5) 0,47 (0,02-20)

Stade clinique 80% T1c 65,3% T1c

B

Nombre de CaP 11 (27,5%) 174 (43,2%)

Age 64,8 (48-73) 67,4 (42-87)

Volume prostatique (cc) 47 (17-110) 37 (6-96)

PSA (ng/ml) 22,8 (3-76) 23,9 (1,2-600)

PSAD (ng/ml2)0,76 (0,16-3,5) 0,87 (0,04-20)

NBP* (%) 53 (20-90) 39 (10-100)

LTI° (%) 24 (5-40) 18,8 (1-87)

Gleason 7,4 (6-9) 7,2 (3-10)

*NBP = Pourcentage de biopsies prostatiques positives.

° LTI = Pourcentage de la longueur totale de tissu biopsique prélevé, envahi par la

tumeur.

Tableau 2. Pourcentages de diagnostics positifs et PSA dans les deux communautés en fonction de l’âge au moment du diagnos -

tic.

Noirs Caucasiens

N = 40 N = 426

Age (ans) 50 50-60 60-70 > 70 50 50-60 60-70 > 70

% CaP 33,3% 13,3% 22,2% 100% 0% 33% 36% 61,5%

(1/3) (2/15) (4/18) (4/4) (0/8) (29/89) (81/225) (64/104)

PSA (ng/ml) 11,6 11,6 9,5 614,4 12,8 19,9

(4,3-24) (4,3-21) (1,7-22) 38,1 (0,6-11,3) (0,4-600) (0,9-199) (1,2-360)

PSA si CaP 24 12,9 12,1 (13,3-105) 31 19,2 26,7

(ng/ml) (12-13,7) (6,5-22) (2-600) (1,2-199) (3,5-360)

CaP : cancer prostatique.

Tableau 3. Caractéristiques cliniques, biologiques et anatomo-

pathologiques des patients des deux communautés au moment

de la prostatectomie radicale.

Noirs Caucasiens

N = 25 N = 295

Age 60,6 (46,5-72) 65,3 (42,3-75)

Volume prostatique (cc) 28,3 (10-76) 41,2 (10-180)

PSA (ng/ml) 10,7 (3,6-41,6) 11,9 (0,6-88)

PSAD (ng/ml2)0,5 (0,12-2,8) 0,36 (0,04-2,4)

Stade clinique 4% T1c 49,5% T1c

pT3 39% 48,1%

Marges d’exérèse 21,7% 36,6%

positives (ME)

Gleason post-opératoire 7,7 (7-9) 7,3 (2-9)

Progression biologique (PB) 42,1% 41,1%

Délai de PB (mois) 9 (3-24) 12,3 (1-84)

Suivi (mois) 28 (3-75) 34,9 (3-126)

V.Ravery et coll., Progrès en Urologie (2000), 10, 231-236

gressé biologiquement après la prostatectomie radicale

dans les mêmes proportions, mais plus rapidement pour

les noirs (9 mois contre 12.3 mois, p < 0.05 ; test de

Wilcoxon).

DISCUSSION

Depuis déjà de nombreuses années aux Etats-Unis, plu-

sieurs auteurs se sont intéressés aux différences d’his-

toire naturelle entre les cancers de la prostate survenant

chez les blancs et chez les noirs [1, 4]. Bien que la lit-

térature soit très abondante sur ce sujet, on parvient à

établir certaines constantes dans les caractéristiques

retrouvées. Les américains d’origine africaine sont glo-

balement plus jeunes au moment du diagnostic de can-

cer de la prostate [5] et ont à âge équivalent des stades

de présentation clinique plus péjoratifs que les cauca-

siens [10, 20]. A âge identique, le PSA est également

plus élevé chez les noirs. Les tumeurs détectées sont de

plus haut grade. De même, en cas de tumeur clinique-

ment localisée à la glande et après prostatectomie radi-

cale, le nombre de tumeurs localisées à la glande (pT2)

est plus élevé, le taux de marges d’exérèse positives est

moins élevé et le taux de progression biologique est

moins important chez les caucasiens. Enfin, il semble

que le taux de mortalité dû au cancer chez les noirs

américains, soit plus élevé que chez les caucasiens.

Notre étude qui évalue ces mêmes caractéristiques dans

une population de français d’origine afro-antillaise

conclut à certaines différences par rapport aux données

nord-américaines. Le nombre de noirs soumis à un dia-

gnostic précoce dans notre étude représentent environ

10% de la totalité des patients, ce qui est le ratio actuel-

lement constaté entre les différentes communautés en

France. L’incidence du cancer de la prostate chez ces

patients est inférieure à celle de caucasiens, ce qui de ce

point de vue est déjà une différence importante par rap-

port aux données déjà publiées [5, 6]. Dans les séries de

dépistage nord-américaines, l’incidence du cancer de la

prostate chez les noirs est de 250 pour

100 000 alors que chez les caucasiens, elle n’est que de

179 pour 100 000 (en 1993) [6].

Dans notre étude, les noirs au moment du diagnostic et

au moment de la prostatectomie sont plus jeunes. De

même, aux Etats-Unis, l’âge médian au moment du dia-

gnostic chez les blancs est de 71 ans, alors qu’il n’est

que de 69 ans chez les noirs [19, 24]. Nous constatons

que la majorité des cancers sont diagnostiqués dans les

deux communautés après 60 ans, comme aux Etats

Unis où l’on constate que 75% des cancers de la pros-

tate sont détectés après 65 ans quelque soit leur origine

ethnique [18]. Néanmoins lorsque l’on analyse l’inci-

dence du cancer de la prostate par rapport à l’âge, l’in-

cidence de la maladie notamment chez les patients

noirs de moins de 50 ans est suffisamment importante

pour préconiser le dépistage ou au moins le diagnostic

précoce dès cet âge [18]. Nos données, malgré le faible

effectif, confirment ces données puisque le seul patient

diagnostiqué avant 50 ans est noir.

Le taux de patients métastatiques au moment du dia-

gnostic dans les deux communautés est particulière-

ment bas, ce qui peut témoigner du bon niveau d’infor-

mation des patients et des médecins constituant notre

réseau de proximité.

La majorité des patients se présente donc avec des

tumeurs cliniquement localisées ou localement avan-

cées et ces données rejoignent tout à fait celles consta-

tées aux Etats-Unis : pour les patients diagnostiqués

entre 1989 et 1994, 8% des patients blancs avaient des

métastases contre 14% chez les noirs [23].

De manière assez surprenante et alors que les

Américains constatent de manière récurrente des diffé-

rences très significatives des taux de PSA entre les

noirs et les blancs au moment du diagnostic de cancer

de la prostate [23, 25, 32] – les noirs ayant un PSA plus

élevé –, nous ne constatons pas de différence au

moment du diagnostic entre les taux moyens de PSA

dans les deux communautés ni même lorsque le PSA

est rapporté à l’âge. Encore que ce soit chez les patients

les plus jeunes (moins de 50 ans) que le taux de PSA

semble le plus significativement différent (11.6 ng/ml

pour les noirs contre 6 ng/ml pour les blancs). Il est dif-

ficile de trouver des explications rationnelles à ces dif-

férences puisque les raisons mêmes des taux de PSA

plus élevé chez les noirs américains ne sont pas connus.

Ceci pourrait néanmoins résulter d’une meilleure prise

en charge de la population afro-antillaise dans notre

pays menant à un diagnostic plus précoce [3, 26, 29].

Les données biopsiques au moment du diagnostic sont

originales et n’ont pas été étudiées dans les travaux

nord-américains. Nous constatons donc que même s’il

semble que la prise en charge globale du cancer de la

prostate à un stade précoce dans la communauté noire

française soit bonne compte tenu de l’âge et du niveau

du PSA au moment du diagnostic - les tumeurs détec-

tées sont de plus gros volume que chez les caucasiens.

En effet, le nombre moyen de biopsies positives et la

proportion moyenne de tissu biopsique envahi par la

tumeur sont plus importants chez les noirs que chez les

blancs. Le score de Gleason n’est quant à lui pas affec-

té par les différences ethniques alors que les données

nord-américaines vont dans le sens d’une plus mauvai-

se différenciation tumorale au moment du diagnostic

chez les noirs. De fortes variations individuelles d’ap-

préciation du score de Gleason sont sans doute à l’ori-

gine de ces contradictions [27].

Chez les patients ayant une tumeur cliniquement loca-

lisée à la glande et soumis à une prostatectomie radica-

le, les auteurs américains soulignent une plus forte

234

V.Ravery et coll., Progrès en Urologie (2000), 10, 231-236

proportion de tumeur localement avancée pT3 chez les

noirs, 69% versus 57% dans une étude récente de

POWELL [28] ainsi que la plus forte proportion de

marges chirurgicales positives chez les noirs (58%

contre 40% dans la même étude). Ces données sont

confirmées par plusieurs autres auteurs [21, 31] qui

décrivent une différence statistiquement significative

entre les deux communautés concernant les taux d’ef-

fractions capsulaires et de marges d’exérèse positives

sur les pièces de prostatectomie radicale [28], de même

qu’un score de Gleason plus élevé chez les noirs. Nos

données sont opposées puisqu’à l’inverse de ce qui est

constaté aux Etats-Unis le taux de tumeurs pT3 et le

taux de marges d’exérèse positives sont moins impor-

tants dans le groupe de patients noirs. Là encore, les rai-

sons de telles différences ne sont pas établies mais

résultent possiblement d’une différence de comporte-

ment biologique du cancer de la prostate à un stade pré-

coce dans les communautés noires des deux pays, due à

des facteurs environnementaux (climatiques ou alimen-

taires) voire même génétiques, en raison du métissage

antillais ou des pays africains d’origine des noirs.

Enfin, concernant l’échappement biologique après

prostatectomie radicale, nous ne constatons pas de dif-

férence significative entre les différentes communau-

tés, à l’inverse là encore de ce qui est constaté aux

Etats-Unis [22]. Néanmoins, lorsque les patients noirs

récidivent, ils le font plus précocement que les blancs

ce qui peut témoigner d’un comportement évolutif dif-

férent des tumeurs résiduelles après prostatectomie

radicale dans ces groupes ethniquement différents.

Nos données confirment donc que l’influence des races

sur l’histoire naturelle des tumeurs de la prostate est pro-

bablement variable d’un pays à l’autre et qu’aucun

modèle n’est strictement superposable à un autre. Le

comportement biologique des tumeurs prostatiques

détectées et opérées dans la communauté française d’ori-

gine afro-antillaise est certainement influencé par de

nombreux facteurs (environnementaux, comportemen-

taux ou génétiques) différents de ceux d’autres pays.

CONCLUSIONS

Cette étude, menée chez des français d’origine afro-

antillaise, vivant en métropole depuis plusieurs années,

ne confirme pas toutes les données nord américaines.

- Le score de Gleason n’est pas différent de celui des

caucasiens, ni sur les biopsies au moment du diagnos-

tic, ni sur les pièces de prostatectomie radicale en cas

de tumeur cliniquement localisée à la glande.

- Le taux de tumeurs localement avancées (pT3) est

même significativement plus élevé chez les caucasiens

en cas de prostatectomie radicale.

- Le taux de marges d’exérèse positives, qui certes ne

reflète pas complètement les caractéristiques de la

tumeur et comporte une part subjective liée à l’opéra-

teur, est plus élevé dans le groupe caucasien.

- Les noirs progressent après prostatectomie radicale

dans les mêmes proportions que les caucasiens.

Néanmoins, certaines caractéristiques sont identiques à

celles des Etats-Unis :

- Les noirs sont plus jeunes au moment du diagnostic et

au moment de la prostatectomie radicale.

- Les tumeurs prostatiques, détectées au moment du

diagnostic chez les noirs, semblent plus volumineuses,

car elles sont détectées avec plus de biopsies positives

et plus de tissu biopsique est envahi par la tumeur.

- Les noirs progressent biologiquement plus vite que

les caucasiens après prostatectomie radicale.

Ces données préliminaires donnent à penser que les his-

toires naturelles des tumeurs prostatiques chez les noirs

d’Amérique du Nord et de France sont possiblement

différentes, influencées par des facteurs d’environne-

ment (climatiques, alimentaires…) qui restent à étudier.

Les différences de flux migratoires entre les deux conti-

nents, c’est-à-dire les pays africains d’origine des

migrants, peuvent également expliquer certaines diffé-

rences génétiques, qui influenceraient les caractéris-

tiques du cancer de la prostate dans ces communautés.

Ces données, nouvelles en Europe, nécessitent incons-

testablement des investigations supplémentaires sur de

plus larges cohortes de patients et dans d’autres pays.

REFERENCES

1. ABDALLA I., RAY P. : Race and serum prostate-specific antigen

levels : current status and future directions. Sem. Urol. Onc., 1998,

16, 207-213.

2. AUSTIN J .P., AZIZ H., POTTERS L., THELMO W., CHEN P.,

CHOI K., BRANDYS M., MACCHIA R.J., ROTMAN M. :

Diminished survival of young blacks with adenocarcinoma of the

prostate. Am. J. Clin. Oncol., 1990, 121, 761-762.

3. BAQUET C.R., HORM J.W., GIBBS T., GREENWALD P. : Socio-

economic factors and cancer incidence among blacks and whites. J.

Natl. Cancer Inst., 1991, 83, 551-557.

4. BRAWN P.N., JOHNSON E.H., KUHL D.L., RIGGS M.W.,

SPEIGHTS V.O., JOHSON C.J., PANDYA P.P., LIND M.L., BELL

N.F. : Stage at presentation and survival of white and black patients

with prostate carcinoma. Cancer, 1993, 71, 2569-2573.

5. BRAWLEY O.W., KNOPF K., MERRILL R.: The epidemiology of

prostate cancer Part I : descriptive epidemiology. Sem. Urol. Onc.,

1998, 16, 187-192.

6. BRAWLEY O.W., KNOPF K., MERRILL R.: The epidemiology of

prostate cancer Part II : descriptive epidemiology. Sem. Urol. Onc.,

1998, 16, 193-201.

7. BRAWLEY O.W. : Prostate cancer and black men. Sem. Urol. Onc.,

1998, 16, 184-186.

8. BUTTYAN R.S., SAWCZUK I.S., BENSON M.C., SEIGAL J.D.,

OLSSON C. : Enhanced expression of the c-myc protooncogene in

high-grade human prostate cancers. Prostate, 1987, 11, 327-337.

235

V.Ravery et coll., Progrès en Urologie (2000), 10, 231-236

6

6

1

/

6

100%