Constipation. JP Olives.

Item 300 : CONSTIPATION CHEZ L’ENFANT (et l’adulte*)

AVEC LE TRAITEMENT

Objectifs pédagogiques :

- Devant une constipation chez l’enfant argumenter les principales hypothèses

diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents

- Argumenter l’attitude thérapeutique et le suivi du patient

Objectifs de l’auteur :

- Décrire les mécanismes physiopathologiques mis en jeu dans l’enfance.

- Enumérer les signes évocateurs de constipation chez le nourrisson et l’enfant.

- Reconnaître une constipation fonctionnelle et une constipation de cause organique

- Indiquer les investigations paracliniques selon l’âge et la situation clinique.

- Détailler les mesures hygiéno-diététiques et les principes du traitement

Auteur : Professeur J-P. OLIVES

Référent : Professeur J-P. OLIVES ( [email protected] )

Points importants :

- La constipation n’est pas une maladie mais un symptôme

- Il convient de différencier constipation fonctionnelle et constipation organique

- Fréquence : la prévalence de la constipation fonctionnelle est estimée à 30-40 % des

enfants d’age scolaire, celle de la maladie de Hirschsprung à 1/5000

- Les constipations fonctionnelles se caractérisent par un rectum plein (rétention) alors

que la majorité des constipations organiques ont un rectum vide (défaut de propulsion)

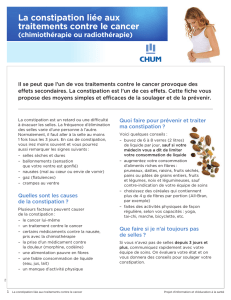

- Les médicaments à base de macrogols (Poly Ethylène Glycol : PEG) sont très

efficaces dans le traitement de la constipation fonctionnelle, ils peuvent être utilisés

chez l’enfant à partir de l’âge de 6 mois,

*Ce chapitre ne traite que ce qui concerne l’enfant

PLAN

Introduction

1- Diagnostic positif

2- Examen clinique 5- Constipations organiques

3- Orientation diagnostique 6- Principes du traitement

4- Constipations d’origine fonctionnelle 7- Tableau résumant les principaux signes

La constipation chez l’enfant peut se définir par une émission trop rare des selles,

habituellement difficile et douloureuse. Le plus souvent d’origine fonctionnelle,

l’interrogatoire et l’examen clinique doivent chercher à éliminer l’hypothèse éventuelle d’une

cause organique qui nécessiterait des examens complémentaires.

POINT IMPORTANT A COMPRENDRE

La constipation n’est pas une maladie mais un symptôme. Même « opiniâtre » et installée

depuis longtemps, cet état est transitoire si des mesures thérapeutiques et/ou diététiques

simples sont suivies.

DIAGNOSTIC POSITIF

1. Définition

a) Le caractère douloureux et difficile de l’exonération des selles est un élément facile à

apprécier à l’interrogatoire des parents ou de l’enfant. Par contre, l’intervalle entre deux

selles chez l’enfant reste difficile à définir, mais l’on peut retenir en fonction de l’âge,

pour porter le diagnostic de constipation :

chez le nourrisson moins de 3 selles par semaine

chez le grand enfant, moins de 2 selles par semaine

Le volume des selles peut également être retenu comme critère de diagnostic : selles très

volumineuses (véritables moules coliques) ou au contraire minuscules (petites billes dures).

2. Circonstances de découverte

Le plus souvent, la constipation est le motif de la consultation, et les parents exposent la

symptomatologie consistant en l’émission tous les 2 à 3 jours, voire moins, de selles le plus

souvent dures dans un contexte parfois douloureux. La présence de quelques stries sanglantes

sur la selle est également parfois signalée.

Parfois le diagnostic peut être moins évident, l’enfant étant amené en consultation pour

une fissure anale

une encoprésie (pertes de selles, souillures dans la culotte)

une diarrhée (colite réactionnelle, fausse diarrhée des constipés)

des douleurs abdominales

un prolapsus rectal récidivant

des douleurs anales ou un état sub-occlusif avec fécalome

EXAMEN CLINIQUE

1. Interrogatoire

Il est fondamental et doit orienter d’emblée vers une étiologie organique.

les antécédents familiaux, notamment de colite spasmodique, doivent être recherchés, de

même que les antécédents personnels doivent être détaillés avec notamment la notion

d’une intervention chirurgicale digestive (cure de malformation anale).

le régime doit être détaillé également concernant les farines, les épaississants, les fibres.

la notion de traitement ou d’automédication, pouvant paraître anodine pour les parents

(sirop antitussif), doit être systématiquement recherchée.

la date d’apparition de la symptomatologie est précisée, de même que les circonstances

déclenchantes si celles-ci sont rapportées par les parents. En effet, une constipation à début

très précoce doit d’emblée faire envisager une cause organique digestive (date

d’élimination du premier méconium).

l’aspect des selles est noté, des selles en « ruban », très fines peuvent en effet faire évoquer

une sténose du canal anal.

la recherche à l’interrogatoire de sang dans les selles doit être également systématique.

Les signes associés tels qu’un ballonnement abdominal, une alternance de

diarrhée/constipation, des douleurs abdominales ou une asthénie doivent également être

soigneusement notés, de même que d’éventuels troubles mictionnels.

le contexte psychologique familial et de l’enfant est appréhendé.

2. Examen Physique

l’étude du poids et de la taille exprimée en déviations standard ainsi que l’analyse de la

courbe de croissance staturo-pondérale de l’enfant et l’appréciation de son état nutritionnel

sont fondamentales, toute anomalie devant faire évoquer d’emblée une cause organique.

l’examen de l’abdomen recherche dès l’inspection un ballonnement, et la palpation permet

de retrouver éventuellement la présence de fécalomes dans le côlon. La palpation peut

également retrouver une corde « colique » évocatrice d’une colopathie fonctionnelle.

l’examen de l’anus permet, d’une part, de noter la position (l’anus est habituellement à mi-

distance entre la pointe du coccyx et les organes génitaux. Une anté-position est souvent

associée à la constipation) et, d’autre part, de mettre en évidence une inflammation locale,

voire une fissure.

Le toucher rectal doit être systématique et permet d’apprécier le diamètre du canal anal, le

tonus du sphincter et, enfin, d’objectiver la présence de selles ou d’un éventuel fécalome

dans le rectum (constipation à rectum plein).

l’examen clinique doit être complet (tonus musculaire, développement psychomoteur,

signes neurologiques).

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE

Ainsi, à l’interrogatoire et l’examen clinique on peut schématiquement opposer deux tableaux.

Le plus fréquent concerne un enfant ayant une constipation apparue après plusieurs années

d’un transit normal, en parfait état nutritionnel, sans ballonnement abdominal et présentant

éventuellement des douleurs abdominales ou une alternance diarrhée/constipation et fait

évoquer en premier lieu une constipation fonctionnelle. En dehors, éventuellement, d’un

cliché de l’abdomen sans préparation, aucun examen complémentaire n’est nécessaire .

Le second concerne un enfant se présentant avec une constipation apparue dès les premiers

jours de vie avec ballonnement abdominal et mauvaise croissance staturo-pondérale et doit

faire évoquer d’emblée une cause organique (surtout si le rectum est vide au toucher rectal).

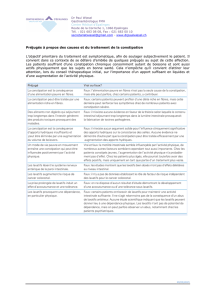

Les principaux signes permettant de différentier les constipations fonctionnelles et les

constipations organiques sont résumées dans le tableau 1 ( fin du texte).

Néanmoins, cette description est schématique et, bien que les causes fonctionnelles soient les

plus fréquentes, la vigilance doit rester de mise.

CONSTIPATIONS D’ORIGINE FONCTIONNELLE

Ce sont les plus fréquentes.

1. Erreurs diététiques

C’est à l’interrogatoire détaillé que ces erreurs seront mises en évidence. Ces dernières

peuvent être en rapport avec un régime pauvre en résidus et/ou trop riche en féculents.

Ailleurs, c’est une insuffisance dans les apports hydriques qui peut être en cause. Enfin, une

anorexie, voire une sous-nutrition, peuvent être à l’origine de la constipation. Citons enfin les

erreurs de dilution dans la préparation des biberons.

2. Constipations iatrogènes

Ici encore, c’est l’interrogatoire qui permet de retrouver un éventuel traitement parfois négligé

par les parents à l’origine de la constipation. Outre les sirops antitussifs à base de codéine,

citons la cholestyramine, les phosphates d’alumine, la smectite, les diurétiques, les

atropiniques, les épaississants et les antispasmodiques.

3. Constipations fonctionnelles et tableaux symptomatiques

Ce sont les plus fréquentes, et différents facteurs peuvent intervenir dans la génèse de ces

états de constipation.

La constipation de l’enfant nourri au sein : La constipation de l’enfant nourri au sein est

bien connue ; elle est à l’origine d’une diminution du volume et du nombre des excrétions

fécales et peut inquiéter les parents. Il s’agit en réalité d’une « fausse constipation », liée au

faible volume des résidus intestinaux, s’accompagnant d’une prise pondérale normale, de

l’absence de ballonnement ou de douleurs abdominales.

Dans le cadre du syndrome du côlon irritable, les antécédents familiaux du même ordre

sont souvent retrouvés. Ailleurs, des facteurs psycho-affectifs ou socio-éducatifs paraissent

prédominants et sont à l’origine du phénomène initial fondamental consistant en une

opposition à la défécation.

La crainte de l’éxonération (ou syndrome de refus du pot) peut être en rapport avec une

douleur à la défécation (fissure et création d’un cercle vicieux), attitude rigide de la mère avec

éducation sphinctérienne trop précoce, difficulté de la relation mère-enfant ou, enfin, retenue

de l’éxonération du fait de contraintes particulières (peur des toilettes à l’école, jeu....). Cette

rétention fécale volontaire, en rapport avec une contraction du sphincter externe au moment

où le besoin apparaît, abouti à la longue à une distension du rectum et peu à peu à un

émoussement du réflexe initiateur de la défécation qui pérennise le trouble et entretien ainsi le

cercle vicieux. Cette constipation primitive se voit habituellement chez l’enfant âgé de

quelques années mais peut se voir également chez le très jeune enfant. L’état général est

conservé, l’état nutritionnel est parfait et l’examen clinique normal, sans ballonnement,

retrouve parfois une fissure anale qui pérennise le trouble.

Aucun examen complémentaire n’est justifié dans la majorité des cas. Seul l’échec d’un

traitement symptomatique bien conduit devra motiver la prescription d’un bilan (manométrie

anorectale, lavement baryté, voire biopsie rectale).

Encoprésie

L’encoprésie est l’émission régulière de selles formées ou semi-formées dans les sous-

vêtements ou des endroits « inhabituels » (sur le sol...) après l’âge de 4 ans. Dans la grande

majorité des cas, ce symptôme résulte de la conjonction d’un terrain de constipation ancienne

et d’un comportement rétentionnel.

CONSTIPATIONS ORGANIQUES

Elles sont rares mais doivent néanmoins systématiquement être envisagées lors de la

consultation, surtout chez le jeune enfant car elles nécessitent un traitement spécifique.

Deux causes doivent être suspectées, la clinique pouvant être prise en défaut dans ces cas : la

maladie de Hirschsprung et l’hypothyroïdie.

1. Causes colorectales

La maladie de Hirschsprung est au premier rang. Elle doit être automatiquement évoquée

chez le nouveau-né ou le jeune enfant dont la constipation est ancienne, rebelle aux

thérapeutiques entreprises et parfois associée à une débâcle diarrhéique. L’examen clinique

peut retrouver un mauvais état nutritionnel ou un ballonnement mais, de nos jours, le tableau

classique de maladie de Hirschsprung négligé et méconnu est rare. Le toucher rectal,

systématique, retrouve classiquement un rectum vide. C’est donc sur des arguments cliniques

que le diagnostic sera évoqué, mais la maladie de Hircshsprung ne peut être exclue ou

affirmée par la seule clinique, et sa suspicion justifie un bilan paraclinique. La radiographie de

l’abdomen sans préparation montre une distension colique et l’absence d’air dans le rectum.

Le diagnostic est affirmé par le lavement baryté qui met en évidence une distension du côlon

en amont d’un segment rétréci non distensible, et par la manométrie anorectale qui montre

une absence de reflexe recto-anal inhibiteur. La confirmation est apportée par la biopsie

rectale à la sonde de Noblett qui mettra en évidence l’absence de cellule ganglionnaire et

l’hyperplasie schwannienne au niveau des plexus myentériques.

Autres causes : à côté de la maladie de Hirschsprung, il faut citer :

les neuropathies et myopathies digestives rentrant dans le cadre du syndrome de pseudo-

obstruction intestinale chronique dont le diagnostic est histologique ;

les sténoses coliques, rares, pouvant rentrer dans le cadre de séquelles post-chirurgicales

après cure d’imperforation anale. Elles peuvent faire suite à une entérocolite

ulcéronécrosante ou, enfin, de manière exceptionnelle, rentrer dans le cadre d’une

compression extrinsèque en rapport avec une tumeur abdomino-pelvienne ;

le rétrécissement anorectal congénital au toucher rectal.

2. Causes neurologiques

A côté de l’agénésie sacrée dont le diagnostic est fait sur l’analyse du cadre osseux de

l’abdomen sans préparation , les myéloméningocèles et compressions médullaires peuvent

être à l’origine de constipation qui ne sera alors qu’un élément du tableau où les troubles

neurologiques sont prédominants.

Les états d’encéphalopathie graves sont souvent accompagnés d’une constipation opiniâtre en

rapport avec un régime déséquilibré, un état grabataire et une absence de tonus abdominal lors

de la défécation.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%