Test PDF

1

Séminaire « Initiation à la philosophie politique »

4-8 février 2013

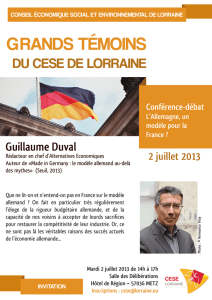

« L’Allemagne »

Edouard Jourdain

L’Allemagne est un Etat riche d’un héritage complexe qu’il est nécessaire d’appréhender

pour comprendre son rôle moteur dans la construction européenne contemporaine. Ses

relations avec la France ont été tumultueuses et sont encore souvent l’objet d’incompréhensions

réciproques. A l’occasion des cinquante ans du traité de l’Elysée, cela a été l’occasion pour

l’Institut des hautes études sur la justice de revenir sur l’histoire politique, juridique et

philosophique de ce pays lors du séminaire de philosophie politique, qui a eu lieu du 4 au 8

février 2013 dans le cadre de la formation continue des magistrats à l’Ecole nationale de la

magistrature. Il s’agissait d’appréhender l’Allemagne dans ses diverses composantes juridiques,

philosophiques, historiques et politiques, sans oublier ses relations complexes avec la France.

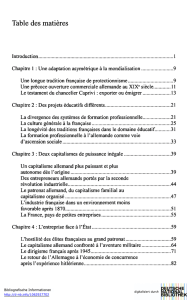

Dans cette perspective, ce séminaire s’est articulé autour de cinq grands axes : la pensée

juridique allemande, la philosophie allemande, le nazisme, le fédéralisme et le patriotisme

constitutionnel et enfin les perspectives croisées entre France et Allemagne.

I / La pensée juridique allemande

Olivier Jouanjan : Une histoire de la pensée juridique allemande

Hans Kelsen postule que le droit « n’existe pas » en tant que tel : seules existent des

manifestations juridiques avec des masses de textes. Nous pouvons ainsi émettre l’hypothèse

suivante : le droit ne peut pas fixer son propre fondement. Les juristes ont besoin d’une

justification théorique qui n’est pas dans le droit. Cette justification théorique se retrouve

notamment avec la norme fondamentale de Kelsen : il nous faut tenir pour valide cette norme

suprême qui se traduit pas la constitution et est en quelque sorte hors du droit. Il nous faut un

point de départ qui est une idéologie fondamentale nous permettant de mettre de l’ordre dans le

droit.

Le problème fondamental de la dogmatique allemande du XIXème siècle tourne autour du droit

subjectif et donc du sujet de droit. Les théories de Georg Jellineck, dans la lignée du néo-

kantisme, vont contribuer à développer ces théories du droit subjectif. Le droit subjectif est un

2

pouvoir de la volonté. Gellineck va introduire dans le droit subjectif une dimension matérielle :

l’intérêt, concept qui n’est pas kantien.

Ce qui caractérise un sujet, c’est la conscience de soi. L’histoire de la philosophie du droit en

Allemagne va être aussi une histoire du sujet, élaboré par des philosophes successifs comme

Kant, Schelling ou Savigny. Le kantisme ne franchit pas la barrière entre le sujet et l’objet. Or

pour Schelling le sujet est un processus de production de soi : dans le sujet est inscrit une

histoire. C’est dans l’inconscient collectif qu’il faut chercher les racines les plus profondes de

notre rapport à l‘Histoire. C’est le début d’une idée de la conscience historique. « Le siège

véritable du droit est la conscience populaire ». L’histoire d’un peuple est l’histoire complexe du

rapport à soi-même. Selon Savigny, les juristes sont un sujet actif, la science juridique est

l’expression de la conscience juridique d’un peuple. Comment le droit subjectif vient s’insérer

dans l’historicisme ? Pour Savigny, le rapport entre sujets est premier et fondamental.

Il s’agit de déterminer ce qu’est la volonté publique. La volonté publique domine les volontés

privées. Le problème, c’est qu’il n’y a pas de théorie de la volonté des dominés : le dominant

évacue la volonté des dominés en excluant toute possiblité de contre-pouvoirs des dominés.

Quel type de personne juridique est l’Etat ? Otto von Gierke, en développant le droit des

corporations et le système des droits publics subjectifs, entend montrer que l’Etat n’est pas

uniquement extérieur à l’individu et que son intérêt ne doit pas tout dominer.

Rainer Maria Kiesow : Le monde de Joseph K. : Le droit est-il une science (allemande) ?

Le monde de Joseph K. renvoie au roman de Kafka, Le procès. Il s’agit de quelqu’un de

complètement perdu dans un système juridique opaque propre au monde bureaucratique

moderne.

Joseph K. est aussi un professeur de droit allemand, il s’agit de Joseph Kohler. C’est une figure

phare de la science juridique allemande. Joseph Kohler a énormément écrit (170 ouvrages, 2700

publications) car il n'était pas uniquement juriste. Né en 1847 et décédé en 1919, il a inventé de

nombreux sujets de droit (comparatisme, droit des brevets,…), publié carnets de voyage, pièces

de théâtre et romans.

Les travaux de Joseph Kohler synthétisent et en même temps apportent une touche finale à un

siècle de controverses juridiques allemandes, marquées par trois principales querelles : 1-En

1814, une controverse oppose Savigny à Thibaud qui est aussi une controverse entre la France

et l’Allemagne. Thibaud opte pour le code civil des Allemands (il opte pour le peuple qui aurait le

droit de faire sa loi, pour un droit politisé). Savigny opte pour un peuple qui n’est pas représenté

à l’Assemblée mais par la voie scientifique. C’est le professeur allemand qui dit ce que le peuple

pense. Il fait des emprunts à la science naturelle et à la biologie. C’est Savigny qui remporte la

querelle.

2-En 1847, Kiershman, qui était un procureur de gauche, est intervenu sur l’ « inutilité de la

science du droit en tant que science », en d’autres termes le droit n’est pas scientifique. « Le

juristes sont des vers qui se nourrissent de bois pourri » (allusion aux livres). Il compare la

science du droit aux sciences naturelles : les sciences naturelles n’ont rien à faire avec le hasard

mais avec la nécessité. L’incertitude (et donc le hasard) est la mère du droit. Dans ce cas, le droit

ne peut être une science.

3

3-En 1872, Jhering affirme que le droit est régi par la lutte. La loi n’est rien d’autre qu’une

proposition. Qui est destinataire de la loi ? Les juges, les magistrats. Au centre des systèmes

juridiques ne se trouve ni le peuple, ni les parties mais le juge. Le droit n’est pas une affaire

d’intérêts, c’est une affaire de sentiments. L’énigme juridique de tous temps est que les juges ne

prennent jamais la même décision pour un cas similaire.

Kohler parle de Shakespeare et de son ouvrage Le marchand de Venise. Au XVème siècle, Shylock,

un juif, prête de l’argent et exige une sûreté (s’il ne paie pas il doit prélever un livre de la chair,

puis du cœur, d’Antonio). Antonio ne peut pas payer sa dette. Le Doge, à la Cour, fait appel à un

expert juridique qui confirme la possibilité de prélever la livre de chair. Par contre, s’il est versé

une goutte de sang, le juif est considéré comme un assassin potentiel (tentative de meurtre).

Jhering affirme que ce conte est horrible en ce qu’il rend compte de l’interprétation littérale de la

loi. Or Kohler soutient que cette assertion de Jehring est erronée : il ne voit pas que l’évolution

du droit va vers davantage d’humanité.

Robert Jacob : Le prétendu « droit germanique »

La tradition juridique allemande est marquée par la valorisation du peuple allemand entendu

comme ethnie. Ce « génie ethnique » correspond aux trois volets de l’œuvre des frères Grimm : la

langue, le droit (non textuel) et le mythe. Leurs contes pour enfants constituaient une

ethnographie du peuple allemand.

Pour les juristes allemands du XIXème siècle , le droit évolue en trois étapes : 1-La coutume, 2-La

législation (produit d’une autorité politique qui ne peut pas bien comprendre l’âme du peuple),

3-La science (il s’agit de reconstituer un droit primordial pour en faire un droit positif moderne).

Le juriste est un organe du peuple habilité à créer la norme, c’est la science qui crée sa légitimité.

Les juristes vont alors créer une sorte de mythe historiographique. Ce qu’il y a de faux dans le

postulat de départ, c’est l’identité entre le droit et la langue, or le droit germain n’existe pas au

Moyen-âge, il est essentiellement issu du droit romain. Pourtant, pour les juristes comme

Savigny l’existence d’un prétendu droit germanique va permettre de forger le mythe d’un

peuple allemand luttant contre les influences étrangères, notamment via le droit. . Le défi posé

aux savants allemands est de dépoussiérer les textes juridiques. Une des caractéristiques de la

pensée juridique allemande est qu’il y a un ensemble de maillons qui s’enchaînent, des contes

des frères Grimm au nazisme.

Agnès Antoine : Le droit maternel de Bachofen

Le droit maternel est le titre, en 1861, d’un ouvrage de Bachofen. C’est un auteur au mieux cité,

rarement lu. Nietzsche notamment a été influencé pour son ouvrage sur la tragédie. Engels a

comparé son ouvrage au Capital ou à L’origine des espèces.

Bachofen a tenté d’explorer un nouveau continent, le droit maternel. Bachofen est un juriste

suisse originaire de Bâle. Il s’intéresse à l’antiquité et plus particulièrement au droit de la famille.

Son voyage en Italie va l’inciter à s’intéresser de plus en plus aux mythes. Selon lui il faut se

laisser saisir par l’histoire plutôt que l’enfermer dans des concepts. Dans quelle mesure les

mythes ont valeur de vérité ? Bachofen va généraliser le schème de la civilisation primitive qui

est selon lui gynécocratique. Il repère ce droit dans des sources comme le droit de la famille

(lignage avec la mère, attachement à une conception de la terre comme « matrie » (opposée à la

patrie),…

4

Qu’est-ce que le droit maternel ? C’est un droit naturel et premier, un matérialisme

(mater-ialisme), c’est la matière créatrice. Il existe un rôle civilisateur de la femme. La base

éthique du droit maternel valorise l’amour, la paix, l’attachement, le soin.

Bachofen va mettre en avant l’idée de religion primitive avec des déesses-mères qui enfantent,

des femmes initiatrices. La conception de l’histoire de Bachofen l’amène à montrer le

dépassement du droit maternel par le droit paternel qu’il juge positif. Le droit paternel est pensé

comme un inversement total du droit maternel. Il va mettre en exergue un autre côté de la

nature humaine. Le détachement physique par rapport au père (contrairement à la fusion que

l’on retrouve dans le droit maternel) va contribuer à la supériorité du droit paternel. Cela va

donner lieu à la métaphysique, au symbolique, à l’indépendance vis-à-vis de la mère, qui va

donner lieu à la déification du père. C’est le droit romain qui va notamment contribuer à réaliser

la transition des sociétés dominées par le droit maternel à des sociétés dominées par le droit

paternel.

II / La philosophie allemande

Gérard Rolet : Les paradoxes du romantisme politique

Il existe deux destins contradictoires du romantisme : l’un conservateur et l’autre

révolutionnaire. Le premier est un romantisme maternel et tourné vers le passé, alors que le

second est masculin et tourné vers le futur. Il n’y a pas de fatalité réactionnaire du romantisme :

à ses débuts nous observons davantage un engagement libéral en opposition au pouvoir. Pour

les romantiques, la révolution s’entend comme le rétablissement du bon ordre des choses.

Le premier romantisme est ancré dans l’idéalisme a allemand, avec un refus de la conception

abstraite de la représentation. Le député doit incarner l’homme du peuple, qu’il soit élu ou non.

Il y a toujours au sein du romantisme allemand une autre façon de concevoir les Lumières. Le

siècle nouveau doit être celui de l’imaginaire, des liens organiques contre un rationalisme froid

incarné par les machines mécaniques. L’Etat est parfois considéré comme une machine

mécanique (Novalis). Le romantisme se développerait alors en réaction au capitalisme d’Etat

(allemand) et contre l’individualisme quantitatif du libéralisme anglo-saxon (et non le

libéralisme allemand dont ils se considèrent comme des contributeurs). Entre l’individu et l’Etat,

les romantiques cherchent des liens organiques. Le désenchantement du monde s’accompagne

d’un intérêt pour l’ésotérisme, l’imaginaire, etc. Le souvenir du passé peut servir d’arme pour

lutter pour le futur. Les romantiques n’avaient pas une philosophie politique du droit naturel.

Plus que le nationalisme, ce qui se développe est la défense des individualités. Il n’y a pas de

programme politique du romantisme, il y a davantage une posture vis-à-vis de la modernité qu’il

faut dépasser avec l’ancien concept de République. La modernité est le temps de l’ébranlement

des certitudes. Le religieux constitue la fondation du corps social et la raison a besoin d’une

mythologie. Ce qui intéresse les romantiques, ce n’est pas tant le dogme que le point de

référence. Le romantisme, en raison de son instrumentalisation, va être accusé de tous les maux

en 1945 en ce qu’il aurait conduit au nazisme (c’est par exemple le propos de Norbert Elias).

Jean-Marc Durand-Gasselin : L’Ecole de Francfort

L’Ecole de Francfort est née dans les années 1930 dans la perspective d’un renouvellement de la

pensée marxiste. Dans cette perspective, cette école, avec des auteurs comme Horkheimer,

Neumann ou Adorno, va tenter notamment de renouveler la pensée du droit, parfois trop laissé

5

de côté dans les courants marxistes orthodoxes. Quelle est la place virtuelle du droit dans le

projet de Max Horkheimer ? Le premier grand axe est le rapport au marxisme qui pense le droit

subordonné à la structure économique. Le droit pour Marx est un instrument et une illusion

efficace. Avec Horkheimer, l’Etat de droit est revalorisé dans le cadre de la lutte sociale. Ce

courant social-démocrate va venir se coller à la théorie critique. Un autre mouvement va

s’opposer à cette dimension sociale-démocrate (de Rosa Luxembourg à Lukács). Lukacs va

considérer l’Etat de droit comme une aliénation, une réification. Lukacs s’appuie sur les travaux

de Max Weber qui affirme que le droit social a tendance à se bureaucratiser. Horkheimer ne

cultive pas le marxisme dans sa dimension dogmatique. Il est très éclectique et va tenter de

composer avec deux grands courants de son époque : la philosophie de Heidegger et le Cercle de

Vienne (animé principalement par des scientifiques, avec notamment Carnap, Friege et

Wittgenstein).

Polock est un spécialiste d’économie politique planifiée. En 1932, il affirme que le propre du

capitalisme de la fin du XIXème siècle est la formation des monopoles : ce qui prend fin ce n’est

pas le capitalisme mais sa phase libérale. La seconde personne à jouer un grand rôle est le

psychanalyste Eric Fromm, qui va dresser le portrait psychologique de l’individu dans le

capitalisme tardif. La troisième est Adorno qui développe la critique de la culture de masse.

Pour Adorno, le nazisme est une sorte de théâtre « kitsch » et répressif. La défaite du nazisme

n’est pas une rupture, il insiste avant tout sur les continuités. Herbert Marcuse va parler de la

culture de masse comme sublimation régressive. L’Ecole de Francfort se renouvelle avec

notamment Ottö Kircheimer (Peine et structure sociale, 1939) et Franz Neumann (Behemoth,

Structure et pratique du national-socialisme, 1942). Les premiers rédigent leur livre dans le

cadre des émeutes qui ont lieu aux Etats-Unis lors de la grande dépression des années Trente.

Dans Peine et structure sociale ils établissent une fresque historique du rapport entre droit et

marché du travail. Neumann, dans Béhémoth, s’appuie quant à lui sur Carl Schmitt pour montrer

la distorsion de l’Etat de droit avec l’armée, le capital et l’administration.

Michaël Löwy : Max Weber et la cage d’acier

Au début du XXème siècle se développe chez les intellectuels allemands une certaine critique de

la modernité. Le pessimisme culturel a lieu dans le prolongement de la critique romantique

allemande. Ce courant romantique se divise entre conservateurs et utopistes. Max Weber

appartient à un troisième pôle qui est le romantisme résigné (on ne peut revenir en arrière et on

ne peut créer un autre monde). Son livre L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme est

purement historique mais sa conclusion constitue un jugement de valeur. Il commence avec une

référence à Goethe qui a compris que l’économie moderne est désormais dominée par la

spécialisation et que nul retour en arrière n’est envisageable. Aux yeux des théologiens

protestants, les biens sont devenus une cage d’acier, comme une fatalité. Le prophète est une

figure importante chez Weber : avant les prophètes, la religion se réduit à la magie alors qu’avec

eux la religion devient éthique. Ce qui nous attend est un monde sans esprit et sans cœur lié à la

mécanisation. Nous sommes désormais dans le vide, dans le néant.

La cage d’acier est parfois liée à la bureaucratie mais surtout à l’ordre économique capitaliste.

Weber se réfère à l’Egypte ancienne comme la maison de la servitude (telle qu’elle fut pour le

Juifs). La cage d’acier est ainsi une allégorie qui est le visage malade de l’histoire : elle évoque

l’idée d’un enfermement, d’une perte de liberté, d’un esclavage sans maître. C’est le système qui

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%