image

au Sud

DU SAHARA

LA LETTRE DU DÉPARTEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’AFD

N°01

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2011

Bienvenue Au sud du Sahara ! Voici le premier numéro de cette lettre bimestrielle, qui est celle des profession-

nels du département Afrique subsaharienne de l’AFD, qu’ils soient à Paris ou dans l’une de ses trente agences

ou représentations africaines. Dans le jargon si riche en acronymes de l’AFD on parle d’AFR. Trois lettres pour

qualifier une équipe qui travaille quotidiennement au plus près des réalités économiques et sociales du continent,

à travers un réseau qui couvre aujourd’hui la totalité de l’Afrique subsaharienne. Cette expertise fait autorité, et

par là même, constitue une des richesses de l’AFD. Au sud du Sahara souhaite proposer un éclairage régulier sur

l’actualité et les défis de l’émergence africaine.

On a déjà beaucoup écrit sur les mutations démographiques inédites en cours, la croissance forte et résiliente du

continent ou l’essor de ses villes et de sa classe moyenne. Succédant à des décennies d’images le plus souvent

catastrophistes, pessimistes ou résignées, voici qu’arrive progressivement une Afrique en mouvement, “nouvelle

frontière” de la croissance mondiale et porteuse des forces vives de demain. Ce mouvement un peu fort de ba-

lancier traduit bien l’évolution rapide de la perception symbolique qui s’opère : l’Afrique n’est déjà plus cantonnée

à la marge du monde, puisqu’elle est au centre des enjeux globaux actuels et de ceux des décennies à venir. C’est

une bonne nouvelle. Que cette vision soit partagée le plus largement possible !

Mais l’ampleur des défis ne doit pas être sous évaluée pour autant. L’Afrique devra d’abord loger et nourrir un

milliard de femmes et d’hommes supplémentaires d’ici 2050. L’accès aux services de base que sont l’eau, l’énergie,

les transports, la santé ou l’éducation devra dans le même temps être assuré pour deux milliards de personnes, alors

qu’ils ne suffisaient pas, ni hier, ni aujourd’hui à satisfaire les besoins des 850 millions d’habitants. Enfin, l’évolution

favorable d’un indicateur macroéconomique, fût-il le PIB par habitant, ne fera pas, à lui seul, le décollage du continent,

notamment en raison des disparités qui existent entre les économies et surtout à l’intérieur des pays. Pour réussir,

la croissance devra être inclusive, portée notamment par un secteur privé formel fortement créateur d’emplois et

générateur de ressources pour les Etats. L’Afrique doit pour cela gagner la confiance des investisseurs, tant continen-

taux qu’internationaux.

Au sud du Sahara tentera d’enrichir, en fonction de l’actualité africaine, la perception que l’on peut avoir des dyna-

miques à l’œuvre sur le continent. Trois rendez-vous structureront chaque numéro : un dossier thématique ou

géographique, un regard sur notre action, et un agenda africain pour le trimestre à venir.

Le premier numéro d’Au sud du Sahara revient notamment sur la sortie de crise en Côte d’Ivoire et tente d’apporter

un éclairage sur les défis de la relance ivoirienne et sur ses enjeux régionaux. Les contributeurs de cette lettre sont les

femmes et les hommes qui font la richesse de notre réseau africain, et pour tout cela je les en remercie.

Je vous souhaite une très bonne lecture et vous remercie par avance pour vos critiques et vos conseils bien entendu.

Akwaba ! A ni sé ! Karibu !

02

DOSSIER

Les défis de la relance ivoirienne

06

FOCUS ACTIVITÉ

L’AFD en zone franc

07

AGENDA AFRICAIN

4ème trimestre 2011

l’Editorial

Dov Zerah DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AFD

02

AU SUD DU SAHARA - N°1 LA LETTRE DU DÉPARTEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’AFD

défis et enjeux de la relance ivoirienne

LES IVOIRIENS ONT SU ÉVITER LE PIRE. LE PAYS EST FRAGILE, MAIS DEBOUT. QUE RESTE-T-IL DU MIRACLE

APRÈS QUINZE ANS DE CRISE ÉCONOMIQUE, BUDGÉTAIRE, SOCIALE, POLITIQUE, ET APRÈS PLUSIEURS ANNÉES DE CONFLIT

ARMÉ DONT LE PAROXYSME FUT ATTEINT AU MOIS DE FÉVRIER 2011 ? LES FORMES ET LE RYTHME QUE PRENDRA

LA RELANCE IVOIRIENNE SE POSENT AU PAYS, À LA SOUS-RÉGION ET À LEURS PARTENAIRES.

Dès 1960, la Côte d’Ivoire mise sur ses atouts

et fait des cultures d’exportation (cacao,

café, hévéa, palmier à huile...), le moteur de son

développement. La jeune république s’appuie sur

l’avancée d’un front pionnier, aux dépens de la fo-

rêt, grâce à une importante main d’œuvre en pro-

venance de différentes régions et des pays voisins.

DU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

À SON ESSOUFFLEMENT

Ce modèle a fort bien fonctionné jusqu’au dé-

but des années 1980. La croissance économique

ivoirienne est alors soutenue, générant une

rente importante, accaparée et gérée par l’Etat.

Elle a notamment permis d’équiper le pays en

infrastructures, d’améliorer l’accès aux services

sociaux et d’amorcer le développement des ré-

gions septentrionales.

Le modèle s’est pourtant vite essoufflé. Sur le

plan conjoncturel, deux évènements ont for-

tement fragilisé l’édifice. Au retournement des

cours mondiaux des produits qu’exportait la

Côte d’Ivoire, s’est ajouté le recours à un en-

dettement excessif pour pallier la contraction

induite de ses ressources financières. Faute de

pouvoir honorer le service de la dette, le passage

obligé par les institutions de Bretton Woods en

échange de leurs concours financiers, imposa

des programmes d’ajustement structurel qui

contraignirent plus encore les capacités d’inter-

vention de l’Etat.

Structurellement, le modèle de développement

ivoirien a achoppé sur deux points. Le pays n’a pas

su créer une industrie compétitive tournée vers

l’exportation lui permettant un meilleur équilibre

entre secteurs primaire et secondaire.

Le pays n’a pas non plus anticipé l’épuisement

progressif du stock de terres disponibles pour la

poursuite d’une mise en valeur agricole exten-

sive, sans que soit substitué à cette dernière un

modèle plus intensif. Ainsi, au début des années

quatre-vingt, l’économie ivoirienne s’essouffle

et la rente agricole ne suffit plus aux besoins de

redistribution.

EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE

ET TENSION FONCIÈRE

Dans le même temps, et en deux générations

seulement, la population ivoirienne a quintuplé.

A ce rythme, le simple maintien du niveau de PIB

par tête aurait supposé un taux de croissance

annuel moyen supérieur à 3 %. Mais la magie

des mots, sous le vocable de “miracle ivoirien”,

a trop longtemps occulté ce risque majeur. Cette

tendance lourde a provoqué une double tension

en ville et dans les campagnes.

À Abidjan, dont la population est passée de

300 000 habitants en 1960, à plus de quatre mil-

lions aujourd’hui, est arrivé sur le marché du tra-

vail un volant de main d’œuvre qui dépassait, et

de loin, les capacités d’absorption de l’économie

urbaine. Une population de jeunes chômeurs ou

de personnes en situation de grande précarité

s’est alors rapidement développée.

Dans les campagnes, l’appel à la main d’œuvre

(allogène ou allochtone) pour la mise en valeur

des terres et des cultures d’exportation débute

dès l’entre deux guerres et s’accroît significa-

tivement à partir des années 1950. Les conflits

agraires liés à ces mouvements de population

sont au moins aussi vieux.

Mais le mouvement massif, impulsé à l’indé-

pendance par Félix Houphouët Boigny, pour

conquérir de nouveaux espaces à cultiver en

faisant appel à la force de travail étrangère à qui

l’on proposait en retour un accès à la terre, s’est

heurté au rapport contradictoire entre diminu-

tion des surfaces cultivables et explosion démo-

graphique.

De nombreux affrontements dans l’ouest et le

sud-ouest du pays autour du contrôle du fon-

cier rural, ont eu lieu bien avant l’éclatement de

la crise politique des quinze dernières années.

L’ÉTINCELLE POLITIQUE

L’invention du concept d’“ivoirité” par le Président

Henri Konan Bédié, puis l’emploi qu’en fit Laurent

Gbagbo, dans le but d’écarter de la course à la

présidence le candidat Alassane Dramane Ouat-

tara accusé de n’être pas un véritable Ivoirien, a

pour origine ce contexte. Une croissance insuffi-

sante, la paupérisation de la population urbaine, la

présence importante de travailleurs immigrés et

la tension foncière ont fait converger les discours

politiques vers les questions identitaires.

La jeunesse urbaine désœuvrée a été un réservoir

de recrutement tant pour des activités illégales

que pour servir les ambitions d’entrepreneurs po-

litiques. Ils y ont recruté de “Jeunes Patriotes” pour

les uns ou le “Commando Invisible” pour les autres.

La crise ivoirienne,

du miracle consumé à l’étincelle

Les récents affrontements armés à Abidjan furent le point d’orgue d’une crise politique de succession qui débute au milieu des années 1990.

Elle prend racine bien au-delà, dans un temps plus long, celui du décollage économique et de la transition démographique.

0,6 %par an

C’est la croissance

moyenne du PIB en Côte d’Ivoire

depuis 2000.

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

EN CÔTE D’IVOIRE

d’habitants en 2010

21 millions

d’habitants en 1960

3,4 millions

JeaN-BerNarD vÉroN RESPONSABLE

DE LA CELLULE CRISES ET CONFLITS DE L’AFD

lE doSSiEr DÉFIS ET ENJEUX DE LA RELANCE IVOIRIENNE

03

AU SUD DU SAHARA - N°1 LA LETTRE DU DÉPARTEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’AFD

Les luttes politiques et militaires fratricides

ont eu des conséquences désastreuses

pour la population, la cohésion nationale et la

compétitivité de l’économie ivoirienne. Tout

en s’attelant à la construction de l’avenir de

leur pays à travers la mise en œuvre de l’ambi-

tieux programme du Président Ouattara pour

les cinq années à venir, les Ivoiriens doivent

d’abord gérer le lourd héritage des deux der-

nières décennies.

TOURNER LA PAGE

D’UN DÉCLIN ANNONCÉ

La Côte d’Ivoire, si souvent montrée en

exemple et promise à un statut de pays

émergent il y a trente ans déjà, est classée à

l’Indice de Développement Humain (IDH) en

2010 au 149ème rang, sur 169 pays, loin der-

rière le Cameroun, après le Bénin, le Togo

et le Sénégal. Le taux d’alphabétisation des

15-24 ans et le taux net de scolarisation pri-

maire ont chuté à respectivement 53% et

56% en 2008, tandis que la poliomyélite et le

choléra ont fait leur réapparition dans la ca-

pitale. L’atteinte des Objectifs du Millénaire

pour le Développement n’y est pas envisa-

geable d’ici 2015.

En réalité, les principaux indicateurs de

développement de la Côte d’Ivoire décli-

nent régulièrement depuis la fin de l’âge

d’or des années 1970, avec la chute des

cours des matières premières agricoles et

la détérioration des termes de l’échange

conjuguée à la surévaluation du franc CFA

au milieu des années 1980, puis du fait de

quinze années de crise politico-militaire et

d’impéritie. Le taux de pauvreté est ainsi

passé de 10 % de la population en 1985 à

49 % en 20081.

Le bilan de cette longue parenthèse de crise

latente et de conflits ouverts est lourd. Il faut

d’abord bâtir une cohésion nationale. La moi-

tié nord du pays doit être réintégrée dans la

vie économique, le réseau des infrastructures,

des institutions et des services sociaux. Il faut

également construire un Etat moderne doté

de pouvoirs et d’institutions intègres et trans-

parentes, en mesure de fournir aux popula-

tions des services de qualité. Le pays devra

se doter de services publics marchands pro-

fessionnels et nouer des partenariats avec le

secteur privé pour redonner sa place à l’éco-

nomie. Le chemin est encore long qui mènera

la Côte d’Ivoire au statut de pays émergent.

RELANCER UNE ÉCONOMIE

QUI PÉRICLITE...

Le coup d’Etat de 2002 a provoqué la parti-

tion de fait de la Côte d’Ivoire. L’économie

de sa moitié nord a vu son accès au port

d’Abidjan et au poumon économique qu’est

la capitale brutalement fermé. Si les grandes

entreprises ont réussi à maintenir leur activité,

notamment dans la filière cotonnière et le

négoce de produits agricoles, la friche indus-

trielle qu’est devenue Bouaké, la capitale du

Nord ivoirien, témoigne du choc économique

induit par la crise politique.

Au Sud, l’économie ivoirienne s’est réor-

ganisée autour de la ville d’Abidjan. Même

amputée de sa moitié nord, la Côte d’Ivoire

a conservé alors son statut de première éco-

nomie de l’UEMOA. Le pays est demeuré le

premier producteur mondial de cacao et le

premier producteur africain de caoutchouc,

et a continué d’héberger un nombre élevé

d’industries et de commerces à vocation

sous-régionale, voire internationale. Dans

ce contexte, la Côte d’Ivoire a toujours été

reconnue pour la compétence de ses élites

économiques.

Toutefois, son développement a été contraint

par la situation de crise latente. Les taux des

prêts bancaires demeurent élevés et leur ma-

turité limitée en raison du risque pays. L’en-

vironnement des affaires s’assombrit, avec

une administration (notamment fiscale et

douanière) prédatrice et une justice partiale.

Globalement, les politiques publiques sont

peu claires et donnent le sentiment d’un pilo-

tage court-termiste peu propice à l’investisse-

ment de long terme. La qualité de l’éducation

et de la formation se dégrade, de même que

les infrastructures routières et ferroviaires. Le

déficit des secteurs de l’eau et de l’électricité

se creuse, empêchant la réalisation des inves-

tissements de capacité nécessaires à la crois-

sance économique.

... MAIS QUI CONTINUE DE

DISPOSER D’UN SOCLE SOLIDE

ET D’ATOUTS INÉGALÉS DANS

LA SOUS RÉGION

Malgré cela, le socle économique de la Côte

d’Ivoire a fait preuve de résilience et demeure

une base solide. Aujourd’hui, avec un prési-

dent légitimement élu, la Côte d’Ivoire re-

trouve politiquement la place qui lui revient

au cœur de la sous-région et au sein de la

communauté internationale. Pour que ce re-

nouveau se traduise aussi économiquement,

le gouvernement doit faire preuve d’une vo-

lonté politique forte.

Peu de pays d’Afrique subsaharienne possè-

dent autant d’atouts que la Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire,

à la recherche du temps perdu

Le miracle ivoirien a fait long feu et le pays vient de traverser près de deux décennies de conflits plus ou moins ouverts.

Pourtant, le socle économique du pays a fait preuve d’une grande résilience et la Côte d’Ivoire conserve un potentiel économique inégalé au sein de l’UEMOA.

Est-ce à dire que le décollage longtemps retardé de la Côte d’Ivoire peut être à nouveau envisagé ?

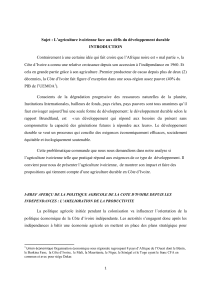

L’ÉVOLUTION DE L’INDICE

DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

IVOIRIEN PAR RAPPORT

À CELUI DE SES VOISINS

1990

0,3

0,32

0,34

0,36

0,38

0,4

0,42

0,44

0,46

0,48

1995 2000 2005 2010

Sénégal Cameroun Benin

Côte d’Ivoire Togo

Source : Rapport sur le développement humain 2010, PNUD

“ Le taux de pauvreté

est passé de 10%

de la population en 1985

à 49% en 2008.”

LE DOSSIER DÉFIS ET ENJEUX DE LA RELANCE IVOIRIENNELE DOSSIER

04

AU SUD DU SAHARA - N°1 LA LETTRE DU DÉPARTEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’AFD

pour réussir le pari de redressement à

marche forcée qu’il s’est fixé. Sa position

géographique de hub économique au sein

de la communauté sous-régionale (UEMOA

et CEDEAO) dynamise le tissu économique

ivoirien. Le pays bénéficie également de la

richesse de ses sous-sols, avec un potentiel

minier et pétrolier conforté par les récentes

découvertes dans le golfe de Guinée.

Sa position dominante sur le marché mon-

dial du cacao est complétée par des com-

plexes agro-industriels performants in-

sérés dans l’économie mondiale (hévéa,

palmier à huile, coton, etc). Le pays est éga-

lement reconnu pour son savoir faire en

matières de services publics marchands et

de services sociaux. La Côte d’Ivoire possède

en effet une longue expérience des partena-

riats public privé (PPP) dans des domaines très

divers (BOT et concessions dans les services

publics marchands, délégation de service pu-

blic dans la santé et l’éducation, universités pri-

vées, jumelages universitaires, etc.). Enfin, si son

réseau d’infrastructures de base est à rénover,

il a une densité supérieure à la moyenne des

pays de la région (zones industrielles, aéroport,

ports autonomes, réseau revêtu, artère inter-

net haut débit, etc.).

La volonté de la nouvelle équipe au pouvoir

à redresser le pays semble, sous réserve de

confirmation dans la durée, bien présente. Trois

mois après la fin de la crise, de premiers élé-

ments significatifs allant dans ce sens peuvent

être relevés. Chaque ministre dispose doréna-

vant de sa feuille de route, d’un cadre logique

et d’une matrice de résultats à valider d’ici fin

2011. Par ailleurs, la transparence et l’éthique

sont mises en avant, dans la presse notamment,

comme nouvelles normes de gouvernance et

chaque ministre a signé la charte d’éthique du

gouvernement.

INCITER SES PARTENAIRES

AU DÉVELOPPEMENT À ÊTRE

À LA HAUTEUR DE L’ENJEU

Le succès de l’entreprise de reconstruction du

pays engagée par la nouvelle équipe reposera

avant tout sur le degré de confiance des opéra-

teurs économiques et des investisseurs, source

de croissance potentielle à deux chiffres dans

la mise en œuvre du programme présidentiel. Il

s’agira pour le gouvernement de multiplier les

partenariats public-privé et de mener conco-

mitamment un dialogue public-privé nourri

et l’assainissement visible et durable du climat

des affaires. C’est la clé pour attirer les Inves-

tissements Directs Etrangers dans le pays et

permettre à l’Etat d’emprunter sur les marchés

pour financer son programme économique.

Les partenaires techniques et financiers que

sont la Banque Mondiale, la France, et l’Union

Européenne, devraient compter dans cet effort

de redressement, ayant ensemble les capacités

et la volonté d’intervenir massivement et sur le

long terme.

L’enjeu sera de ne laisser aucun secteur orphe-

lin de l’aide extérieure lorsque les ressources

nationales ne permettront pas d’atteindre les

objectifs fixés. Ainsi, de façon assez classique,

les bailleurs devront répondre présents pour

le financement des infrastructures et des sec-

teurs sociaux, notamment pour rattraper le

dramatique décrochage des indicateurs de

l’éducation et de la santé durant les deux der-

nières décennies.

Mais ils devront également avoir le courage

d’accompagner l’Etat ivoirien sur des problé-

matiques plus complexes, requérant expertise

et ingénierie. Le financement de l’agriculture,

sinistré en Côte d’Ivoire, l’emploi et la réinser-

tion dans un contexte post-crise, les PPP pour

le financement des infrastructures les plus

ambitieuses (notamment dans les domaines

de l’énergie et des transports) et l’intégra-

tion sous-régionale, afin de rendre à la Côte

d’Ivoire son rôle de moteur de la croissance de

l’hinterland, sont au premier rang de ces défis

posés aux bailleurs par la relance ivoirienne.

Côte d’Ivoire, à la recherche du temps perdu (suite)

1 Source : Ministère ivoirien du Plan et du Développement,

Institut national de la statistique, Enquête sur le niveau de vie

des ménages 2008, p.5

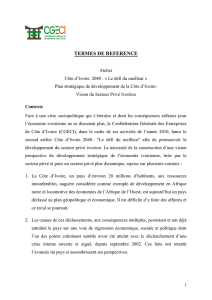

EVOLUTION DE LA PART

DES INVESTISSEMENTS DIRECTS

ÉTRANGERS DANS LE PIB IVOIRIEN

ET DANS LA SOUS-RÉGION

Côte d’Ivoire UEMOA 1/ Afrique subsaharienne 2/

Source : FMI, juin 2011

1

2

3

4

5

2007 2008 2009 2010

PhiliPPe-Cyrille BertoN DIRECTEUR

DE L’AGENCE AFD D’ABIDJAN

aNNe-lise rêve CHARGÉE DE MISSION

À L’AGENCE AFD D’ABIDJAN

ageNCe aFD D’aBiDJaN

Bd. François Mitterrand 01

Abidjan 01

CÔTE D’IVOIRE

PAYS COUVERTS

CÔTE D’IVOIRE, LIBÉRIA

DIRECTEUR Philippe-Cyrille Berton

TÉL (225) 22 40 70 40

FAX (225) 22 44 21 78

“En 2010, l’indice

de développement

humain de la Côte

d’Ivoire classe le

pays au 149ème rang

sur 169.”

LE DOSSIER DÉFIS ET ENJEUX DE LA RELANCE IVOIRIENNELE DOSSIER

05

AU SUD DU SAHARA - N°1 LA LETTRE DU DÉPARTEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’AFD

Malgré plusieurs années de croissance atone

voire de récession durant les années de

crise les plus sombres, la Côte d’Ivoire conserve

un poids économique important en Afrique de

l’Ouest. Deuxième économie derrière le géant

nigérian en termes de PIB, elle devance toujours

ses deux concurrents, le Ghana et le Sénégal.

Plus de 50% des exportations agricoles de la

sous-région sont ivoiriennes et le pays accueille

plus des deux tiers des industries régionales. Ain-

si, aux pires moments de la crise, les autres pays

ont dû trouver des palliatifs aux blocages liés aux

péripéties ivoiriennes.

UNE CIRCULATION DES HOMMES,

DES BIENS ET DU CAPITAL

CONTRAINTE PAR LA CRISE

Depuis 2002, date de la scission du pays, on es-

time à 360 000 le nombre de burkinabés rentrés

au pays (10% des travailleurs installés en Côte

d’Ivoire). Il est difficile de quantifier la perte de

ressources en termes de transferts financiers

(remises de migrants) occasionnée par ces mi-

grations, tant la part des flux informels est impor-

tante. En revanche, ces mouvements de popula-

tions ont déjà un effet sur la densité des régions

d’accueil et y renforcent les tensions foncières,

sociales et économiques 1.

La crise ivoirienne a également affecté les échanges

commerciaux au sein de l’Afrique de l’Ouest. Non

seulement parce que le pays est une terre de des-

tination pour les exportations des pays voisins

et une terre d’origine pour les importations (les

importations du Burkina Faso en provenance de

Côte d’Ivoire représentent presque 20% des im-

portations totales de ce pays selon les données

sur le commerce formel), mais également parce

que la Côte d’Ivoire est un chemin d’accès vers ou

depuis le reste du monde pour les pays enclavés

que sont le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Ceux-

ci ont ainsi été contraints de trouver des voies

de contournement, lors de la coupure physique

du lien avec Abidjan et le Golfe de Guinée. Les

ports de Téma, de Lomé et de Dakar ont alors

servi de débouché, mais au prix d’une hausse des

coûts de transaction, ce qui a renchérit le coût

des échanges intra-régionaux et avec le reste du

monde. Egoume et Nayo (2011)2 montrent ainsi

que la crise ivoirienne s’est traduite par une baisse

du potentiel commercial de l’UEMOA. Pour la

seule Côte d’Ivoire, ils estiment à 40% la perte des

échanges avec l’UEMOA occasionnée par la crise.

Au paroxysme de la crise, le Trésor ivoirien était

le premier émetteur sur le marché monétaire

régional, avec un encours de près des deux tiers

des bons du Trésor détenus par les banques de la

région, soit 600 milliards de FCFA. Les banques du

Bénin, du Sénégal et du Burkina Faso, en sus des

banques ivoiriennes, étaient alors exposées, avec

environ 15% de l’encours détenu par les banques

dans chacun de ces trois pays. Une crise persis-

tante aurait créé une accumulation d’impayés sur

les titres publics ivoiriens et une désorganisation

du marché monétaire et financier de l’Union.

Des mécanismes de refinancement, en accord

avec la banque centrale (BCEAO), ont permis de

rééchelonner les bons et les obligations du Trésor

ivoirien. De même, les banques de l’Union ont bé-

néficié d’une injection importante de liquidités de

la BCEAO pour pallier la fermeture des banques

commerciales privées en Côte d’Ivoire de février

à fin avril 2011.

MAIS QUELS LIENS AVEC LES

PERFORMANCES DE CROISSANCE ?

Les stratégies de contournement, de nouvelles al-

liances et l’existence de solutions alternatives ont

sans doute permis aux économies de la région les

plus liées avec l’économie ivoirienne et poten-

tiellement les plus fragiles d’éviter d’être aspirées

par le marasme économique ivoirien. On pourra

ainsi constater que le Burkina Faso, dont les rela-

tions économiques avec la Côte d’Ivoire sont sans

doute les plus étroites au sein de la région, est

finalement le pays de l’UEMOA qui a connu les

meilleures performances de croissance ces der-

nières années. Performances qui le rapprochent,

selon le FMI, des meilleurs performeurs d’Afrique

subsaharienne3. En 2001, le pays réalisait 6,6% de

croissance alors que l’économie ivoirienne sta-

gnait ; en 2003, il réalisait 7,8% de croissance alors

que le PIB ivoirien se contractait de 1,7%. Le Mali,

autre économie fortement liée à la Côte d’Ivoire,

suit juste derrière en termes de performances

macroéconomiques au cours de ces dix dernières

années. Est-ce à dire que la croissance entre les

pays de la région n’est pas liée, sûrement pas, une

analyse quantitative serait nécessaire. Et nous ne

mesurons pas encore l’impact régional de cette

nouvelle crise de 2011, bien plus profonde que les

crises passées (les dernières prévisions tablent sur

une récession de 5,8%).

Et puis, sans aucun doute, une reprise vigoureuse

de l’économie ivoirienne ne pourrait avoir qu’un

effet positif d’entrainement sur la région. Une re-

lance de l’activité économique par une poussée

de la demande intérieure ivoirienne conduirait les

entreprises à créer davantage de richesses dans la

région. Le niveau des recettes fiscales afficherait

ainsi une meilleure position, permettant la mise

en œuvre de véritables programmes d’investisse-

ment, dans les infrastructures notamment, dont

l’ensemble de la région pourrait tirer des bénéfices.

Il convient ainsi d’identifier les secteurs d’intégra-

tions fortes, permettant aux économies régionales

d’être complémentaires et non dépendantes. Cela

passe avant tout par une volonté politique, moné-

taire et financière affirmée. Les bailleurs sont aux

côtés des Etats et des institutions pour financer les

meilleures synergies de développement régional.

Les économies sous-régionales

et la crise ivoirienne

La Côte d’Ivoire accueille plus de sept millions de ressortissants étrangers, soit 35% de sa population totale,

en provenance des pays frontaliers. Cette proportion dit à elle seule le rôle central que joue le pays dans les dynamiques d’échanges

en Afrique de l’Ouest. La crise ivoirienne a-t-elle changé la donne ?

2/3

des Bons du Trésor détenus par les

banques de l’UEMOA sont ivoiriens.

1 F. Courtin, F. Fournet, P. Solano, : “La crise ivoirienne et les migrants

burkinabés”, Afrique contemporaine n° 236, pp. 13-26, 2011

2

P. Egoumé-Bossogo, A. Nayo : Feeling The Elephant’s Weight:

“The Impact of Côte d’Ivoire’s Crisis on WAEMU Trade”, Avril 2011 ;

IMF, Working Paper

3

Perspectives économiques régionales, FMI, octobre 2010

CROISSANCE COMPARÉE

DES PIB AU BURKINA, MALI ET RCI

DEPUIS 10 ANS

-10

-5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(prev)

0

5

10

15

Burkina Faso Mali RCI

emmaNuelle roumÉgous ÉCONOMISTE

AU DÉPARTEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’AFD

oumar sylla CHARGÉ DE PROJETS À L’AGENCE

AFD D’ABIDJAN

LE DOSSIER DÉFIS ET ENJEUX DE LA RELANCE IVOIRIENNELE DOSSIER

6

6

7

7

1

/

7

100%