Itinéraire d`un GHT singulier - Centre Hospitalier Sainte Anne

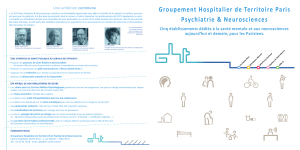

Groupement hospitalier de territoire

Paris-Psychiatrie & Neurosciences

Itinéraire d’un GHT singulier

Lazare reyes Adjoint au directeur du groupement hospitalier de territoire

Paris-Psychiatrie & Neurosciences, directeur du site Maison-Blanche

Florence Patenotte Directrice de la communication

Sophie sabIn Responsable de la communication

Anastasia strIzyK Responsable des affaires générales,

CH Sainte-Anne, EPS Perray-Vaucluse

La communauté hospitalière de territoire pour

la psychiatrie parisienne est devenue, le 1er juillet

2016, le GHT Paris-Psychiatrie & Neurosciences.

Quels choix, arbitrages et motivations ont présidé

à sa constitution ? Comment se potentialisent-ils ?

Cet article esquisse des réponses et formule

plusieurs questions relatives à la transition opérée

vers un GHT. Il y est affaire d’héritage, celui de

la sectorisation, d’échelle, celle de la métropole,

et de parcours, celui du patient.

GHT PARIS – PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES

D

ans le domaine de la psychiatrie, la

sectorisation instaurée par la circu-

laire du 15 mars 1960 prévoyait une

organisation territoriale proche de

celle prescrite par les lois de santé

de 2009 et 2016. À Paris, l’articulation entre hos-

pitaliers et partenaires, au premier titre, la Ville,

a déjà fait l’objet d’une acculturation positive via,

notamment, les conseils locaux de santé mentale.

Il en va de même pour la collaboration avec le

CHU de référence, en l’occurrence l’Assistance

publique-Hôpitaux de Paris, dont les établisse-

ments de la CHT assurent les activités d’urgences

psychiatriques avec une présence au sein de dix

services d’accueil et d’urgence parisiens. Ils réa-

lisent par ailleurs 100 % de l’activité de proximité

dans les centres médico-psychologiques et près

de 70 % de la psychiatrie infanto-juvénile.

Une histoire

et un environnement

propices à la coopération

Sectorisation :

une territorialisation avant la lettre

Assez naturellement, les établissements

1

en santé

mentale à Paris ont uni leurs forces pour réfléchir

à une offre de soins harmonisée. Sous l’impulsion

de leurs médecins psychiatres, une communauté

d’établissements a vu le jour en 2002. Mais c’est la

création de la CHT pour la psychiatrie parisienne,

dix ans plus tard, qui a transformé l’intention en un

projet médical commun apte à repenser, notamment,

l’organisation des soins de proximité à l’échelle de

la capitale.

AU SERVICE DES PARISIENS

Cinq établissements dédiés à la santé mentale et aux neurosciences

Centre hospitalier Sainte-Anne :

hôpital emblématique de la psychiatrie et des neurosciences

• Psychiatrie : 800 lits et places, 24 structures extrahospitalières,

2 400 agents dont 250 médecins, deux services hospitalo-universitaires.

• Neurosciences : le pôle Neuro Sainte-Anne de l’université Paris Descartes

comprend quatre services hospitalo-universitaires et sept filières

spécialisées (neurochirurgie, neurologie, neuroréanimation/neuroanesthésie,

neuroradiologie diagnostique et interventionnelle, médecine physique et de

réadaptation neurologique, neuropathologie, neurophysiologie, stomatologie).

Établissement public de santé Maison-Blanche : laboratoire de la proximité

• Plus de 1 100 lits et places en psychiatrie adulte, infanto-juvénile et addictions

• 70 structures ambulatoires et 8 sites d’hospitalisation

• 2 600 agents dont 200 médecins

Groupe public de santé Perray-Vaucluse :

expert dans le continuum sanitaire/médico-social

• 40 lits et 156 places d’hébergement médico-social

• Un site unique regroupant les unités sanitaires pour adultes au long cours

et les structures médico-sociales (EHPAD et MAS)

• 500 agents dont 10 médecins

Les établissements associés ou partenaires

• Hôpitaux de Saint-Maurice, inscrits dans la cité parisienne

• Association Santé mentale 13e arrondissement, berceau de la sectorisation

1. Le centre hospitalier Sainte-Anne (CHSA), l’établissement public

de santé mentale Maison-Blanche (EPSMB), le groupe public de santé

Perray-Vaucluse (GPSPV), hôpitaux de Saint-Maurice et l’association

Santé mentale 13e arrondissement.

REVUE HOSPITALIÈRE DE FRANCE # 571 Juillet -Août 2016 39

WWW.REVUEHOSPITALIERE.FR

De fait, l’offre de soins de la CHT s’est construite

en cercles concentriques : depuis les soins de

proximité (assurés par les secteurs autour des

CMP) en passant par un niveau intermédiaire de

coordination (pour les recours concernant certaines

populations et dispositifs de soins) jusqu’à l’or-

ganisation du parcours patient (du diagnostic aux

soins spécialisés) à l’échelle de la Ville de Paris.

Sans oublier, bien entendu, la fonction de recours

et d’expertise dédiée aux Franciliens. L’articulation

entre la psychiatrie parisienne et l’offre de soins

du pôle Neuro Sainte-Anne (au CHSA) prendra son

essor dans un second temps.

Dotées de la plus importante file active d’Europe

avec 76 400 patients pris en charge 2, dont 63 500

suivis exclusivement en ambulatoire (soit 87 %

de l’ensemble de la file active

3

), les structures

de la CHT prennent en charge l’équivalent d’un

Parisien sur 40 4.

Une métropole-territoire

La région parisienne a pour réputation de bénéficier

d’un environnement sanitaire favorable. Mais elle

présente de réels problèmes d’inégalités de santé

et de prévalences pathogènes.

Paris occupe une place particulière dans le paysage

sanitaire français, à commencer par des effets de

masse, qui appellent une réponse sanitaire structu-

rée : Paris est la ville d’Europe la plus « habitée » (21

347 habitants au km²) avec pour cinq de ses arrondis-

sements5 une densité supérieure à 30 000habitants…

et à celle du borough de Manhattan. Le 15e abrite à

lui seul l’équivalent des habitants de Bordeaux. Les

cinq établissements regroupés au sein de la CHT

ENCADRÉ 1 couvrent la totalité de la capitale, soit les

vingt arrondissements parisiens et une population

de 2 250 000 habitants6.

La proportion de personnes en situation précaire,

atteintes du VIH, ou souffrant d’addictions, y excède

la moyenne nationale. Dans le quart nord-est de la

capitale, qui accueille le tiers de la population pari-

sienne, deux patients sur trois n’ont pas de médecin

traitant et 40 % de la file active est sans logement.

Une carte territoriale redéfinie

En matière d’accès aux soins et d’implantation, il y

a un avant et un après-sectorisation à Paris, soit,

en schématisant, la période durant laquelle ont été

créés les asiles de la Seine, hors de la ville, puis la

relocalisation près des lieux de vie des Parisiens

dans la mouvance de la désinstitutionnalisation. En

résulte une atomisation patrimoniale difficilement

lisible en termes de parcours de soins, loin de faire

la preuve de son efficience.

La CHT a mis à profit l’organisation sectorielle

pour la rendre plus lisible en réalisant, le 1er juin

dernier, le transfert des secteurs

7

parisiens du GPS

Perray-Vaucluse vers le CHSA et l’EPSMB. Une

opération d’ampleur avec la migration de près de

600 000 données d’identités patients, l’intégration

de 700 personnels au sein des deux établissements

d’accueil et la redistribution d’un budget de 56 M€.

La CHT devenue GHT s’équilibre désormais en deux

grands ensembles au nord et au sud de la Seine

ENCADRÉ 2. Une offre de soins médico-sociaux et au

long cours pour tous les Parisiens, située sur le site

essonnien du Perray, les complète.

Des priorités établies

avec l’agence régionale de santé

En juillet 2013, l’agence régionale de santé d’Île-

de-France a précisé les axes prioritaires8 qu’elle

souhaitait voir développer, à court terme, au sein

du projet médical de la CHT. Pour chacun, la dyna-

mique à l’œuvre au sein des groupes

de travail (pas moins de douze pour

l’ensemble du projet médical com-

mun) a permis l’essor de projets

structurants. Citons la charte des

CMP parisiens qui pose le principe

d’une accessibilité et d’une lisibilité

accrue, grâce à une ouverture sans rendez-vous

jusqu’à 20 h 00 au moins deux fois par semaine.

Autre exemple : le projet d’unité d’hospitalisation

pour adolescents de 10 à 15 ans. Citons encore les

travaux du groupe Recherche et épidémiologie,

qui met à disposition des professionnels de santé

un ensemble de données pertinentes pour l’étude

de la population (recensement des déterminants

sociodémographiques à Paris).

Une gouvernance commune

Un projet médical avant tout

L’impulsion de la communauté médicale fut déter-

minante dans la mise en œuvre de cette coopération

territorialisée. La mise en musique de la réforme

– avec une certaine latitude dans la définition des

règles du jeu au sein des instances – l’a sans doute

été tout autant.

La clé de voûte du dispositif repose

sur une très forte délégation du management:

les directeurs de site bénéficient

d’une délégation complète.

40 # 571 Juillet -Août 2016 REVUE HOSPITALIÈRE DE FRANCE

WWW.REVUEHOSPITALIERE.FR

DOSSIER TERRITORIALITÉS

GHT PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES

Le dispositif CHT avait comme seule instance

la commission de communauté. La CHT pour la

psychiatrie parisienne s’est construite sur un

projet médical commun : des instances médicales

et de personnels sont devenues indispensables.

Trois instances ont été créées : une commission

médicale commune (CME-C) ; une commission

des soins infirmiers, de rééducation et médico-

techniques commune (CSIRMT-C) ; un comité

technique commun (CTC). De plus, un bureau

exécutif, non prévu par les textes, a été instauré.

À l’instar de la CME-C, la CSIRMT-C a initié une

réflexion sur les pratiques soignantes et jeté les

bases d’un projet de soins partagé. Ces organes

de concertation ont facilité l‘acculturation entre

les équipes, avec pour objectif d’aboutir à un projet

parisien. Néanmoins, ce dispositif se surajoute aux

instances locales et s’avère chronophage.

Le CTC n’a pu prendre l’importance souhaitée pour

diverses raisons. En effet, les projets de mutualisa-

tions concernaient davantage la direction commune,

et donc les trois établissements fondateurs et non

les associés. Par ailleurs, l’effet « doublon », avec les

CTE locaux, voire avec les CHSCT, a rendu complexe

la gestion des dossiers.

2. Somme de la file active des établissements.

3. À titre de comparaison, au niveau national, en 2012, la proportion de patients suivis

en ambulatoire est de 68%. Source: M. Coldefy, « L’évolution des dispositifs de soins

psychiatriques en Allemagne, Angleterre, France et Italie: similitudes et divergences »,

Irdes, Question d’économie de la santé, n°180, octobre 2012.

4. Taux de pénétration des établissements de 2,8%.

5. Les 3e, 11e, 10e, 18e et 20e arrondissements de Paris.

6. Rapport commun des départements d’information médicale de la CHT pour la

psychiatrie parisienne, 2014.

7. Correspondant aux 7e, 8e et 17e arrondissements.

8. La proximité, les urgences, la pédopsychiatrie, la précarité et l’épidémiologie.

DE LA CHT AU GHT:

REDÉFINITION DE LA CARTE DES SECTEURS DE PSYCHIATRIE PARISIENS ENCADRÉ 2

CHT PSYCHIATRIE PARISIENNE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014-2015 | PAGES 4-5

5 établissements dédiés à

la prise en charge en santé mentale

et en neurosciences des Parisiens

Site d’hospitalisation (8)

Urgences (dont 14 pour la CHT)

Centre médico-psychologique (30)

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (22)

Hôpital de jour (15)

Foyer de post-cure (7)

Structure d’addictions (4)

Structure pour la précarité (4)

Psychiatrie

Secteurs

Adulte

Psychiatrie

Secteurs

Enfant

Neuro-Sainte-Anne

Site d’hospitalisation (2)

Urgences

Centre médico-psychologique (19)

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (9)

Hôpital de jour (5)

Unité petite enfance (9)

Espace ado (3)

Urgences, hospitalisations, consultations,

plateau technique de pointe, télé expertise

Neuilly-sur-Marne

Saint-Maurice

Épinay-sur-Orge

Soisy-sur-Seine

La cartographie présente les structures de prise en charge en psychiatrie adulte

et infanto-juvénile, mais le découpage des secteurs correspond à celui de la

psychiatrie adulte. Certains secteurs de psychiatrie infanto-juvénile sont pris en

charge par d’autres acteurs sanitaires : AP-HP, Institut Mutualiste Montsouris.

CHT PSYCHIAT RIE PARISIENNE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014-2015 | PAGES 4-5

5 établissements dédiés à

la prise en charge en santé mentale

et en neurosciences des Parisiens

Site d’hospitalisation (8)

Urgences (dont 14 pour la CHT)

Centre médico-psychologique (30)

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (22)

Hôpital de jour (15)

Foyer de post-cure (7)

Structure d’addictions (4)

Structure pour la précarité (4)

Psychiatrie

Secteurs

Adulte

Psychiatrie

Secteurs

Enfant

Neuro-Sainte-Anne

Site d’hospitalisation (2)

Urgences

Centre médico-psychologique (19)

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (9)

Hôpital de jour (5)

Unité petite enfance (9)

Espace ado (3)

Urgences, hospitalisations, consultations,

plateau technique de pointe, télé expertise

Neuilly-sur-Marne

Saint-Maurice

Épinay-sur-Orge

Soisy-sur-Seine

La cartographie présente les structures de prise en charge en psychiatrie adulte

et infanto-juvénile, mais le découpage des secteurs correspond à celui de la

psychiatrie adulte. Certains secteurs de psychiatrie infanto-juvénile sont pris en

charge par d’autres acteurs sanitaires : AP-HP, Institut Mutualiste Montsouris.

LA CHT

AU 1er JUILLET 2016, LE GHT

REVUE HOSPITALIÈRE DE FRANCE # 571 Juillet -Août 2016 41

WWW.REVUEHOSPITALIERE.FR

Dans l’ensemble des instances, le choix d’un

système de représentativité proportionnel avait

été retenu (eu égard aux densités populationnelles

des territoires des établissements et à leurs

offres de soins spécifiques). Pour une concertation

unilatérale entre acteurs, les établissements

associés ont été inclus en tant que membres

invités au sein de l’ensemble de ces instances.

Espérons que la législation applicable aux GHT

apportera un correctif au paradoxe actuel : les

établissements associés au temps des CHT ne

peuvent être impliqués de manière aussi étroite

au sein du GHT, au motif qu’ils ne sauraient

appartenir simultanément à deux groupements.

Une direction commune

La création d’une direction commune entre les

trois établissements fondateurs, en 2014, a été

fortement encouragée par l’agence régionale

de santé d’Île-de-France. La clé de voûte du

dispositif repose sur une très forte délégation du

management : les directeurs de site bénéficient

d’une délégation complète. Par ailleurs, chaque

directeur de site, respectivement celui de Maison-

Blanche et de Perray-Vaucluse, assure une mis-

sion d’appui auprès du directeur du groupement

(le directeur du site Sainte-Anne). Ce triumvirat

respecte le positionnement de chaque compo

-

sante du groupe, dans une répartition des rôles

pacifiée. On peut néanmoins s’interroger sur le

caractère très centralisateur, dans la nouvelle

législation, de l’établissement siège. Que les

pôles interétablissements lui soient exclusive-

ment rattachés risque de s’avérer contre-produc-

tif à l’égard de projets appuyés sur les ressources

d’autres établissements parties.

Le fonctionnement de la direction commune

illustre un management le plus transversal pos-

sible. Symboliquement, c’est la nouvellement

nommée « direction des parcours et de l’inno-

vation9 » qui a initié cette dynamique. Faire de la

direction support du projet médical la première

à œuvrer en commun était une évidence, alors

même qu’elle n’était pas inscrite dans la loi. La

direction des parcours et de l’innovation travaille

en lien étroit avec la direction des soins, pilotée

par un coordinateur des activités paramédicales

de la CHT. Il a été décidé plus largement de doter

chaque direction fonctionnelle d’un périmètre

transversal. Chaque exécutif support (douze au

total) a été chargé de concevoir une organisation

à l’échelle des trois établissements. A aussi été

créé un département santé publique, systèmes

d’information et prospective.

En l’espace de dix-huit mois, en trois salves,

l’ensemble des directions s’est doté d’un orga-

nigramme et a mutualisé son fonctionnement.

Pour faire travailler des équipes

ensemble, tout en poursuivant une

capacité d’intervention in situ, la

question de la localisation se pose

inévitablement. La loi Touraine,

qui fait de l’établissement siège

l’épicentre du groupement, pourrait

inciter à la centralisation. De nombreuses direc-

tions ont d’ailleurs fait le choix du regroupement

géographique (comme la direction des systèmes

d’information). D’autres ont opté pour le maintien

de points d’ancrage sur sites (la communication

par exemple). La question essentielle relève de

la capacité des équipes à œuvrer pour le groupe :

c’est la création d’un groupement de coopération

sanitaire, en mars 2016, qui a rendu viable la

dynamique en construction. Plus de 800 per-

sonnels y sont mis à disposition, avec moyens et

locaux associés, au sein de multiples activités10.

Ces aménagements ne sont pas sans conséquence

sur la vie des agents. La découverte de nouveaux

environnements et l’adaptation des rythmes per-

sonnels avec des lieux de travail plus distanciés

appellent un accompagnement.

Toutes les unités fonctionnelles sont-elles

solubles dans une direction commune?

La question mérite d’être posée,

ainsi du champ des ressources humaines.

42 # 571 Juillet -Août 2016 REVUE HOSPITALIÈRE DE FRANCE

WWW.REVUEHOSPITALIERE.FR

DOSSIER TERRITORIALITÉS

GHT PARIS-PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES

D’un point de vue systémique, les mutualisations

prescrites par les GHT n’apportent pas encore

de réponses opérantes en matière d’outils de

coopération. Le GCS ajoute une strate adminis-

trative et financière peu lisible dans un contexte

complexe, néanmoins incontournable pour le

« faire ensemble ». Toutes les unités fonction-

nelles sont-elles par ailleurs solubles dans

une direction commune ? La question mérite

d’être posée, dans le champ des ressources

humaines par exemple. Les GHT peuvent être

perçus comme des « armes de restructuration

massive 11 ». Si tel était le cas, il conviendrait

de les doter de dispositifs réellement efficaces

pour ne pas démotiver les acteurs.

Les instances du GHT

La loi Touraine rend obligatoires six instances.

Elles sont peu ou prou le reflet des instances

locales. On peut regretter que le

comité territorial des élus locaux

n’ait pas de compétences équiva-

lentes aux conseils de surveil-

lance. La conférence territoriale

du dialogue social détient des com-

pétences fixées par le décret. Ce sont les projets

de mutualisation, qui concernent notamment

la gestion prévisionnelle des emplois et des

compétences, les conditions de travail et la

politique de formation au sein du GHT. Il aurait

été souhaitable d’aller plus avant avec l’accord

des communautés de personnels. Enfin, saluons

la création d’une commission des usagers.

Un maillage partenarial

étroit avec les autres acteurs

du territoire

Une gouvernance adaptée implique, au-delà du

management et des instances, une politique

volontariste de coopérations avec l’ensemble

des acteurs du territoire. En 2015, la CHT a signé

une convention avec le centre d’action sociale

de la Ville de Paris. Elle vise à faciliter l’accès

de nos patients aux EHPAD parisiens et à amé-

liorer l’évaluation psychiatrique des résidents.

Rappelons que la Ville de Paris, partenaire natu-

rel du GHT, s’est dotée d’une « mission santé

mentale ». Celle-ci est notamment chargée de

coordonner les CLSM qui mobilisent bon nombre

de professionnels au sein des secteurs, aux côtés

des usagers. Si le partenariat avec les associa-

tions d’usagers peut encore se renforcer, leur

rôle a été majeur dans la construction du projet

médical commun.

Comment passer de la mise

en commun au faire ensemble ?

La loi enjoint à coopérer, à construire ensemble,

à appliquer une stratégie de groupe garante de la

pérennité d’une offre de santé publique qui compte

parmi les meilleures, et ce dans un paysage hos-

pitalier où la concurrence médico-économique

domine. Cette tension se ressent au sein des

institutions et chez les personnels, fortement mis

à contribution par les restructurations. Celles-ci

engagent un travail considérable dont les effets

vertueux ne sont pas toujours perçus immédia-

tement. La construction d’un GHT pose question

en termes d’identité, de valeurs, d’histoire. Le

bouleversement patrimonial lié aux relocalisations

de structures dans Paris intra-muros, le cham-

boulement des modes de travail résultant des

mutualisations d’activités, la complexification des

instances avec un supra-système où le dialogue

social peine encore à trouver une place adaptée :

autant de changements susceptibles de générer

inquiétude, réticence, voire incompréhension.

Des résultats objectivant

le bénéfice au patient

Ces évolutions sont pourtant porteuses de pro-

messes qu’il s’agit d’objectiver. La direction

commune a donc affiché la transformation des

gains issus des mutualisations en financements

de projets médicaux et soignants structurants

pour le tout-Paris.

Le GHT Paris-Psychiatrie & Neurosciences sera en

effet l’écrin d’une seconde phase du projet médical,

dédiée à la réalisation d’opérations d’envergure.

Parmi les plus emblématiques figure la création

d’un hôpital de jour en soins somatiques dédié

aux patients psychiatriques les plus fragiles du

territoire, qui peinent à accéder au dispositif de

droit commun. Il impliquera, au-delà des établis-

sements parties et associés, les centres de santé

associatifs, les médecins libéraux et l’AP-HP. Ce

9. Elle rassemble la stratégie, les affaires médicales, les partenariats, l’action sociale et

médico-sociale, la recherche et les relations internationales.

10. Ingénierie, travaux et maintenance, achats et logistique, systèmes d’information,

communication, qualité et gestion des risques, formation, service des majeurs protégés,

activités médico-techniques.

11. Cf. colloque «Réinventer la fonction publique hospitalière», Adhress, 10 mai 2016, Paris.

Un hôpital de jour en soins somatiques

dédié aux patients psychiatriques

les plus fragiles du territoire sera créé.

REVUE HOSPITALIÈRE DE FRANCE # 571 Juillet -Août 2016 43

WWW.REVUEHOSPITALIERE.FR

6

6

1

/

6

100%