retour en dialyse des patients en échec de transplantation rénale ou

- 122 - - 123 -

L’amélioration de la prise en charge thérapeutique durant ces 10 dernières années

a permis d’excellents résultats en terme de survie de la transplantation rénale à

un an, mais sans amélioration nette à long terme (1, 2). Les récentes données des

registres américains rapportent invariablement 4 % de taux d’échec de greffe annuel.

Compte-tenu de l’augmentation du nombre de patients transplantés, ces échecs de

greffe accroissent la liste d’attente pour une éventuelle retransplantation et par là

même la cohorte de patients réentrant dans un programme de dialyse .Cependant,

il y a peu de données sur le devenir de ces patients et leur prise en charge, et

encore moins de recommandations, qu’elles soient américaines ou européennes.

Nous nous proposons donc de faire un état des lieux sur cette transition délicate et

difficile de la prise en charge en dialyse des patients en échec de greffe et sur leur

survie après perte de leur greffon.

INCIDENCE ET CAUSE DES PERTES DE GREFFE

La survie rénale à un an dans les différents registres est de l’ordre de 90 % ;

cependant, après 5 ans de suivi, environ 30 % des patients transplantés sont en

situation d’échec ou sont décédés avec un rein fonctionnel (3, 4). La majorité des

causes aiguës de perte de greffon, c’est-à-dire dans les 6 premiers mois post-

opératoires, est dominée par les rejets aigus, des problèmes techniques vasculaires

ou urologiques ou un rein non viable. Après la première année, 2 à 4 % par an des

patients transplantés détériorent leur fonction rénale et retournent en dialyse. Les

pertes tardives sont, la plupart du temps, dues au décès du patient avec un rein

fonctionnel ou secondaires à une « néphropathie chronique d’allogreffe ». C’est ainsi

que le nombre de patients retournant en dialyse après échec de greffe en Europe

était en 1995 de 3 140, soit 4 % des nouveaux patients dialysés, alors que des

données américaines plus récentes indiquent 4.8 % en 2004, soit 5 156 patients.

Environ 20 à 40 % des patients en attente de greffe ont eu une perte de greffon et

vont donc accroître la liste d’attente, diminuant ainsi l’accès à la greffe de l’ensemble

des patients.

retour en dialyse des Patients en échec de

transPlantation rénale ou chronique

d’une mort néPhronique annoncée...

Ph. REmY, Ph. GRimBERG ,v. aUDaRt, m. matiGnon,

D. DahmanE, B.BEntaRRit, D. Sahali, Ph. lanG

Service de Néphrologie Dialyse et Transplantation

Henri Mondor - Créteil

- 124 - - 125 -

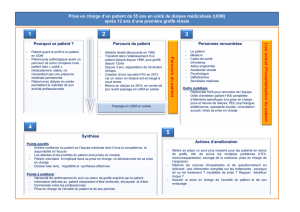

PRISE EN CHARGE EN DIALYSE DES PATIENTS EN ÉCHEC DE GREFFE

Parce qu’ils ont vécu l’expérience d’une meilleure qualité de vie durant leur statut de

transplanté comparée à leur période de dialysé, les patients en échec de greffe restent

réticents à l’idée d’un retour en dialyse, ce qui augmente les risques de morbidité

secondaire à l’insuffisance rénale elle-même et des effets des immunosuppresseurs

au long cours. Ne disposant pas de recommandations spécifiques en ce qui

concerne les modalités de retour en dialyse chez ces patients en échec de greffe,

les recommendations classiques pour l’initiation de la dialyse de façon générale sont

appliquées, soit une clairance rénale autour de 8 à 10 ml/mn pour 1,73 m2 (3, 5).

Cependant, certaines études monocentriques et certains registres ont montré que

cette prise en charge de l’insuffisance rénale chronique terminale en situation d’échec

de greffe était sous-optimale, avec en particulier des marqueurs biologiques loin

des recommandations européennes ou des K/DOQI, sans qu’il y ait de raisons très

précises à cet état de fait. Par ailleurs, aucune recommandation n’a été validée en ce

qui concerne la modalité préférentielle de dialyse (dialyse péritonéale ou hémodialyse)

dans ce cas de figure. Plusieurs études (6-8) ont tenté de répondre à cette question

(dialyse péritonéale vs hémodialyse, dialyse péritonéale chez les patients greffés

vs dialyse péritonéale chez les patients qui n’ont jamais été transplantés …) ; elles

ne montrent pas de différence significative en terme de survie, mais le niveau de

preuve est faible du fait de nombreux biais (étude rétrospective, biais de

sélection, nombre de patients, défaut d’information sur le maintien du traitement

immunosuppresseur …). En pratique, les deux techniques semblent actuellement

pouvoir être proposées en fonction de l’expérience des équipes et des désirs du

patient.

QUE FAIRE DU TRAITEMENT IMMUNOSUPPRESSEUR ?

Il s’agit encore à l’heure actuelle d’un sujet de controverse. Certains prônent le

maintien de l’immunosuppression afin de préserver la fonction rénale résiduelle,

de prévenir le rejet d’allogreffe et d’éviter une résurgence d’anticorps anti-HLA qui

peuvent réapparaître après l’arrêt de toute thérapeutique immunosuppressive sans

transplantectomie. Pour d’autres, le maintien d’une telle immunosuppression expose

le patient à un risque infectieux inacceptable, à une augmentation des pathologies

tumorales et des facteurs de risque cardio-vasculaires, sans compter l’impact

négatif sur le métabolisme osseux. Là encore, il n’y a pas de recommandations

précises préconisant une stratégie plutôt qu’une autre en ce qui concerne l’arrêt

des immunosuppresseurs. Cependant, comme beaucoup d’équipes, nous avons

tendance à arrêter les drogues antiprolifératives (azathioprine, mycophénolate) et

diminuer de moitié la posologie des anticalcineurines, qui seront maintenues 6 à 8

semaines en fonction du profil immunologique du patient. Dans un deuxième temps,

les stéroïdes seront stoppés progressivement en les diminuant de 2.5 mg chaque

mois.

- 124 - - 125 -

QUELLE EST LA PLACE DE LA TRANSPLANTECTOMIE ?

La discussion reste, là aussi, ouverte et très controversée. Autant certaines indications

de néphrectomie ne souffrent aucune discussion, en particulier en post-opératoire

immédiat (non reprise de fonction primaire, problème technique, thrombose des

artères ou des veines rénales, rejet hyperaigu …), autant d’autres sont plus relatives,

comme les patients retournant en dialyse atteints d’une hépatite C réplicante

nécessitant un traitement par Interféron avec un risque de rejet aigu du rein greffé.

Restent les autres indications, les plus problématiques et non symptomatiques. Ceux

qui militent pour une conservation du greffon arguent du fait qu’il y a une production

supplémentaire d’Erythropoïétine, une hydroxylation du Calcitriol, le maintien

d’une diurèse résiduelle avec un risque plus bas de sensibilisation (anti-HLA et

Anticorps-antidonneur spécifiques) (14) qui varie de 8.3% à 97 % en fonction des

séries après néphrectomie du greffon (11-13). A l’inverse, certains, se basant sur des

études relativement contradictoires avec un niveau de preuve limité, suggèrent que

le fait de laisser le greffon majore la malnutrition et les marqueurs inflammatoires,

l’état inflammatoire pouvant être délétère tant sur la résistance à l’EPO que sur la

pathologie cardio-vasculaire à long terme (15). Il y a donc la place à tout un champ

d’investigations prospectives, bien que la faisabilité risque d’être difficile en raison

de nombreux facteurs confondants ; cependant, compte-tenu des conséquences

en terme de morbi-mortalité, voire même du devenir de la retransplantation, une

réponse à cette question paraît fondamentale.

QUE DEVIENNENT CES PATIENTS ?

Il a bien été montré, depuis plusieurs années, que le taux de décès des patients

transplantés en échec de greffe était supérieur à celui des patients ayant un greffon

fonctionnel et que les causes de décès sont similaires dans les 2 groupes (17). Les

données américaines, les plus accessibles et les plus complètes, semblent suggérer

que la survie des patients après perte du greffon est extrêmement péjorative, avec

moins de 40 % de survie à 10 ans comparé à plus de 75 % pour les patients avec

un rein greffé fonctionnel (18). De plus, le taux de mortalité après perte de greffon est

3 fois plus important que le taux de mortalité durant la greffe. Cette surmortalité est

attribuée à un taux de complications cardiovasculaires 7 fois plus important après

échec de greffe comparé aux incidents cardiovasculaires durant la transplantation

et un taux de mortalité par problèmes infectieux pour 100 patients-année de 16.3

pour les patients en échec versus 3.7 pour les transplantés (16). Le taux de sepsis

observé dans les 6 premiers mois après échec de greffe pourrait être lié, dans

certaines études, à l’âge, l’obésité, les pathologies cardiovasculaires, l’hémodialyse ;

malheureusement, l’effet de l’immunosuppression n’a pas été évalué. D’autres

paramètres de surmortalité ont été évoqués : l’âge à l’époque de l’échec de greffe,

le diabète, le matching du HLA, le temps de dialyse, l’ethnie, l’âge du receveur, les

épisodes de rejet, les évènements vasculaires (thrombose). La question qui reste en

- 126 - - 127 -

suspens est de savoir si ce risque de surmortalité des patients en échec de greffe

est plus important que s’ils n’avaient jamais été greffés… Plusieurs études dont la

méthodologie est critiquable sont contradictoires. Actuellement, il existe un certain

consensus pour admettre que la surmortalité cardiovasculaire serait la conséquence

des facteurs de risque traditionnels, aggravés par l’immunosuppression, les effets

délétères de l’insuffisance rénale chronique et l’état inflammatoire secondaire au

rejet du greffon ; cependant, tous ces aspects n’ont jamais été étudiés en faisant

appel à des essais cliniques rigoureux au plan méthodologique... et mériteraient de

l’être…

CONCLUSION

Les patients en échec de greffe représentent un challenge clinique important pour la

communauté néphrologique, de nombreuses questions restant sans réponse précise

ni consensus ou recommandation internationale. Cette transition difficile entre échec

de greffe et dialyse semble faire rentrer le patient dans une forme de « no mans’

land » ou aucun des protagonistes médicaux impliqués ne semble avoir la primeur

de la prise en charge, laissant la place à une certaine « improvisation ». En attendant

et dans l’espoir de futures recommandations, une prise en charge plus précoce entre

l’équipe de dialyse et de transplantation devrait être préconisée, en l’adaptant en

fonction de la typologie de chaque patient (conditions cliniques, âge, type et intensité

de l’immunosuppression, cause d’échec du greffon …), avec une optimisation des

marqueurs de l’insuffisance rénale chronique .

Enfin et surtout, compte-tenu du manque de données cruelles dans la littérature,

il est grand temps de proposer et de mettre en place des études cliniques pour

répondre à certaines questions cruciales : quelle est la meilleure modalité de reprise

en dialyse ? Quelle stratégie de la baisse de l’immunosuppression ? Quelle indication

de la néphrectomie du greffon ? … En ce sens, différents protocoles nationaux,

pilotés par la Société Française de Néphrologie, sont en cours de finalisation et

devraient débuter à court terme.

- 126 - - 127 -

Références :

1/ Wolfe R, Ashby V, Milford E, et al. Comparison of mortality in all patients on

dialysis, patients on dialysis awaiting transplantation, and recipients of a first

cadaveric transplant. N Engl J Med 1999;341:1725-30.

2/ Lee AJ, Morgan CL, Conway P, Currie CL. Characterisation and comparison of

health related quality of life for patients with renal failure. Curr Med Res Opin

2005;21:1477-83.

3/ Kasiske BL, Vazquez MA, Harmon ME, et al. Recommendations for the

outpatients surveillance of renal transplant recipients. J Am Soc Nephrol

2000;11:S1-S86.

4/ Marcén R, Pascual J, Tato AM, et al. Renal transplant recipients outcome after

losing the first graft. Transplant Proc 2003;35: 1679-81.

5/ European best practice guidelines for peritoneal dialysis. 2 The initiation of

dialysis. Nephrol Dial Transplant 2005;20(Suppl 9): ix3-ix7.

6/ Marcén R, Pascual J, Tenorio M, et al. Chronic kidney disease in renal transplant

recipients. Transplant Proc 2005;37:3718-20.

7/ Jassal SV, Lok CE, Walele A, Brgman JM. Continued transplant

immunosuppression may prolong survival after return to peritoneal analysis.

Am J Kidney Dis 2002;40:178-83.

8/ Kendrick EA, Davis CL. Managing the failing allograft. Semin Dial 2005;18:529-39.

9/ Johnston O, Rose C, Landsberg D, Gourlay WA, Gill JS. Nephrectomy after

transplant failure: current practice and outcomes. Am J Transplant 2007;7:961-7.

10/ Juan Carlos Ayus,* Steven G. Achinger,† Shuko Lee,‡ Mohamed H. Sayegh,§

and Alan S. Go Transplant Nephrectomy Improves Survival following a Failed

Renal Allograft J .Am Soc Nephrol 21: 374–380, 2010

11/ Johnston O, Rose C, Landsberg D, Gourlay WA, Gill JS: Nephrectomy after

transplant failure: Current practice and outcomes. Am J Transplant 7: 1961–

1967, 2007

6

6

1

/

6

100%