09 Broze Topographie du sacre

Organisation de l’espace

et généalogie divine en Égypte ancienne

La région thébaine à l’époque hellénistique et romaine

Michèle broZe et Aviva CyWié

Il nous paraît peu utile, dans le cadre de ce texte 1, de tenter de reporter sur la

gestion égyptienne de l’espace réel et de l’espace imaginaire les dénitions courantes

des termes « sacré » et « profane ». En général, et d’un point de vue égyptologique en

particulier, nous tenons à nous démarquer d’emblée de la position de Mircea Eliade 2,

qui déclare que l’homme n’est pas libre de choisir l’espace sacré mais que le divin

s’impose à lui en un lieu qu’il doit identier. Cette thèse est reprise notamment par

Hoffmeier 3 dans l’ouvrage qu’il a consacré au vocabulaire du « sacré » en égyptien

ancien. Pourtant, la dénition éliadienne de l’hiérophanie (c’est-à-dire de l’apparition

du divin) ne correspond guère à ce que nous pouvons observer des pratiques et des

discours égyptiens. Nous préférons parler de construction d’un espace « sacré » dont

le symbolisme est essentiellement « hétérogène et ponctuel, voire occasionnel »,

comme le suggère Claude Traunecker 4.

Nous nous contenterons, au départ, de quelques remarques sur une série de

termes qui peuvent, dans la langue égyptienne, désigner un espace, un temps ou un

état particuliers qui sont mis en relation avec les lieux de culte, avant de dénir de

manière générale la géographie cosmique telle qu’elle nous semble construite par

1 Abréviations utilisées : BIFAO (Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale),

RdE (Revue d’Égyptologie), OLA (Orientalia Lovaniensia Analecta).

2 Par exemple, Mircea EliaDe, Traité d’histoire des religions, Paris, 1949, p. 310 et s.

3 James K. HoffMeier, Sacred in the vocabulary of ancient Egypt. The term dsr, with special

reference to Dynasties i-xx, Fribourg, 1985 (Orbis Biblicus et Orientalis, vol. 59), p. 208.

4 Claude TrauneCker, « De l’hiérophanie au temple. Quelques réexions », dans Ursula

Verhoeven et Erhart Graefe, (éd.), Religion und Philosophie im alten Ägypten. Festgabe für

Philippe Derchain zu seinem 65. Geburtstag am 24. Juli 1991, Louvain, 1991 (OLA, vol. 39),

p. 303-317, en particulier p. 304 et 307.

40 Topographie Du saCré

les Égyptiens. Ensuite, nous tenterons de montrer que la coupure entre les mondes

« sacré » et « profane » en Égypte ancienne est moins stricte qu’il n’y paraît. Dans cet

objectif, nous prendrons comme exemple les complexes cultuels de la région thébaine

aux époques hellénistique et romaine. Cette réexion s’inscrit dans un projet à long

terme 5. Nous n’avons donc pas l’ambition d’apporter ici des réponses dénitives,

mais de poser quelques questions sur les relations que les théologiens établissaient

entre les espaces, soit rituellement (par des processions), soit théologiquement (par

les textes et la décoration des temples), le plus souvent les deux.

Terminologie

Le terme égyptien habituellement traduit par « sacré » est djeser. Selon Antonio

Loprieno, ce mot se rattache à la racine sémitique guezer « couper » 6. Ceci n’étonnera

pas, si l’on compare aux termes grec et latin temenos et templum, remontant eux

aussi à une racine signiant « couper ». Assurément, l’étymologie telle que nous la

pratiquons en philologie peut apporter une clarication sur le sens. Cependant, il est

souvent plus important de voir comment les Anciens eux-mêmes appréhendaient le

terme et spéculaient sur sa signication.

D’une part, dans les textes, le terme djeser signie « séparer » dans le sens de

« singulariser », « distinguer », « privilégier ». Il peut être utilisé comme synonyme

de « purier », « nettoyer » ou « préparer » par exemple un chemin ou un endroit.

Qualiant un substantif, il peut le désigner comme étant « réservé », « spécial »,

« inaccessible » 7. Le sens général de djeser est donc d’aménager, de préparer un

élément en le nettoyant, et non de le recevoir a priori comme coupé du reste du

monde. D’autre part, selon l’analyse que Fischer-Elfert 8 a donnée du rituel de

fabrication et d’animation des statues, djeser est mis en relation avec sedjer « être

couché », « dormir ». Le ritualiste-artisan qui fabrique la statue se place dans un état

« coupé », « séparé », qui correspond à une forme de sommeil, d’absence du monde

visible. Cet isolement spatio-temporel lui permet de visualiser la « vraie » forme à

donner à la statue, qui, sans cela, serait inefcace rituellement.

5 Ce projet, intitulé « Étude pluridisciplinaire et diachronique des croyances religieuses et

des pratiques culturelles et sociales de la région thébaine en Égypte » est nancé par le FRS-

FNRS.

6 Antonio Loprieno, « Is the Egyptian hieroglyphic determinative chosen or prescribed ? »,

dans Lucia Morra et Carla BaZZanella (éd.)., Philosophers and Hieroglyphs, Turin, 2003,

p. 237-250, à la p. 239. L’auteur présente quatre dimensions qui explicitent graphiquement le

lien entre humain et divin : ce qui est coupé, ce qui est écrit, ce qui est caché, ce qui est purié.

Pour cette racine sémitique, voir David Cohen, François Bron et Antoine LonneT, Dictionnaire

des racines sémitiques ou attestées dans les langues sémitiques, fasc. 2, Louvain, 1994, p. 111-

112. La question de l’étymologie de djeser a été présentée dans HoffMeier, Sacred in the

vocabulary of ancient Egypt, op. cit., p. 8-14.

7 Dimitri Meeks, Année lexicographique Égypte ancienne, t. 2 : 1978, Paris, 1998, p. 445,

n° 78.4961.

8 Hans-Werner fisCher-elferT, Die Vision von der Statue im Stein. Studien zum

altägyptischen Mundöffnungsritual, Heidelberg, 1998 (Schriften der Heidelberger Akademie

der Wissenschaften, vol. 5), p. 13-16.

organisaTion De l’espaCe eT généalogie Divine 41

Selon nous, le terme djeser ne désigne donc pas seulement un espace séparé des

autres, et qui en acquiert une qualité particulière, mais aussi un temps et un état qui

permettent d’accéder à l’invisible. Dans cette optique, il est restrictif de se contenter

de la notion de séparation. En effet, c’est bien plus la manière de résoudre la séparation

entre visible et invisible qui est en jeu, de même que la dialectique entre les deux, que

la volonté de dénir comme irréductible cette ligne de séparation. Le djeser comme

espace séparé est évidemment déni par l’humain, bâti par l’humain, qui seul précise

les modalités de son accès ou de son interdiction.

Parmi les autres termes qui clarient le lien que l’Égyptien ancien construit avec

l’imaginaire divin, signalons encore le terme sheta « caché ». Cette dissimulation du

divin n’implique pas, elle non plus, une absence de communication radicale entre

divin et humain. La même racine fournit un mot shetaou, qui désigne un endroit

difcile d’accès, à cause des branchages ou des épines 9. Pénétrer dans cet espace et/

ou accéder à ce savoir est pénible, demande des efforts, mais n’est pas conçu comme

impossible, même si cela requiert des conditions et une forme d’initiation.

Accès au sanctuaire

Entrer dans un lieu saint ou toucher les objets et les mets destinés au dieu nécessitent

d’abord un état de pureté physique acquis essentiellement par des ablutions répétées

et l’observance d’une série d’interdits. Comme l’a souligné Serge Sauneron 10, les

prêtres effectuent ces ablutions régulièrement. Ce faisant, « non seulement ils purient

leurs corps, mais toute une vie divine, peu à peu, les pénètre : l’eau sacrée, comme la

mer initiale d’où le monde sortit au commencement, est régénératrice : quiconque s’en

est aspergé se sent envahi d’une force nouvelle, enlevé à la vie d’ici-bas et introduit

dans le monde éternel où résident les dieux… ». La purication corporelle implique

également des interdits alimentaires et des obligations comportementales comme

l’épilation des poils et cheveux, l’abstinence sexuelle avant les rites, la circoncision, le

port de vêtements de lin et de sandales. Tous ces éléments différencient les prêtres du

reste de la population. Par ailleurs, l’accès à l’espace « sacré » peut être conditionné

par des usages locaux ou circonstanciels : les tabous alimentaires varient d’une localité

à une autre selon la divinité vénérée à cet endroit et l’approche des lieux « sacrés »

peut être proscrite à certains individus, par exemple les femmes et les fous, lors de

certaines cérémonies 11.

Le titre de « prêtre » (purié) s’acquiert assez facilement ; cependant il existe

différents niveaux de prêtrise. Si leur distinction n’est pas toujours claire, le degré

supérieur de la prêtrise implique nécessairement une forme d’initiation similaire à

celle que le pharaon subit lors de son intronisation 12. Ce rite fait des prêtres des

9 Pascal Vernus, « Le mot St3w, branchages, bosquets, bois », dans RdE, t. 29, 1977,

p. 179-193.

10 Serge Sauneron, Les prêtres de l’ancienne Égypte, Paris, 1957, p. 91.

11 Sauneron, Les prêtres, op. cit., p. 46-54 ; ID., « Les possédés », dans BIFAO, t. 60, 1960,

p. 111-115, aux p. 111-112.

12 À propos de l’initiation sacerdotale et de la distinction entre les différentes catégories de

prêtrise, en particulier à Karnak, voir Jean-Marie KruChTen, Les annales des prêtres de Karnak

42 Topographie Du saCré

substituts du pharaon 13 qui, dans les représentations, est celui qui rend le culte à

l’image matérielle dans laquelle la divinité pénètre et se manifeste dans le monde

visible. La statue de culte se trouve à l’abri des regards dans un sanctuaire qui se veut

inaccessible à la piété des dèles : le temple égyptien n’est pas un lieu de recueillement

collectif, mais un écrin destiné à recevoir la présence divine. Cette présence est

assurée par des rites spéciques qui animent l’efgie du dieu au moyen d’offrandes

alimentaires, de libations, d’onctions, d’habillement, etc.

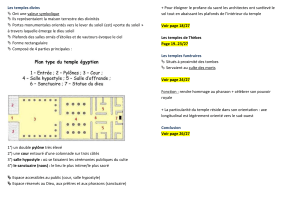

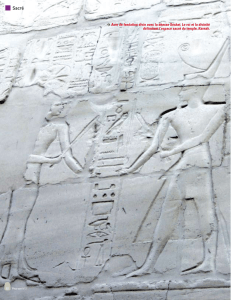

Le temple égyptien

Il est communément admis en égyptologie que le temple égyptien est, entre autres,

une réplique du cosmos. L’architecture et la décoration en témoignent avec ses plafonds

ornés d’étoiles et de déesses célestes, supportés par des colonnes végétales illustrant

le foisonnement de la vie. Celle-ci s’exprime également dans les soubassements des

parois qui contiennent des représentations de lotus et de papyrus émergeant de la

terre d’Égypte matérialisée par le sol du temple. Entre terre et ciel – sol et plafond

–, les murs, quand ils sont décorés, portent des scènes où interagissent les divinités

et les souverains par le biais tant de l’image que du texte. Il s’agit généralement de

scènes d’offrandes dans lesquelles le roi offre au dieu le moyen de perpétuer l’ordre

du monde. Ces gurations, qui ne reproduisent pas la réalité, témoignent d’une

construction idéologique du cosmos qui met en relation visible et invisible.

À côté de cette référence à la structure cosmique, l’architecture du temple égyptien

peut également nous fournir quelques éléments de réexion sur la notion de « sacré »

en Égypte ancienne. Les grands lieux de culte tardifs de la Haute Égypte, comme

Edfou et Dendera, possèdent une structure proche servant généralement de référence

lorsqu’il s’agit de décrire l’agencement du temple égyptien. Il faut pourtant admettre

qu’il serait malaisé d’en donner le plan canonique. On le décrit habituellement comme

une succession de portes monumentales ouvrant sur des cours et des salles hypostyles

(c’est-à-dire des salles à colonnes), alignées sur un axe et menant à un sanctuaire.

La supercie et le volume des pièces diminuent à mesure que l’on s’avance vers le

« saint des saints », et la lumière s’atténue progressivement 14. Pourtant, la situation

est bien plus complexe et au contraire, comme l’a souligné Claude Traunecker, « une

des caractéristiques du temple égyptien est la grande diversité des plans » 15. Certains

changent d’axe ou de structure au cours de leur histoire (temple de Médamoud),

(xxie-xxiiie dynasties) et autres textes contemporains relatifs à l’initiation des prêtres d’Amon,

Louvain, 1989 (OLA, vol. 32), p. 175-186 et p. 251-256.

13 En principe, seul le roi est habilité à accomplir les rites et à entrer en contact avec les

dieux, les prêtres initiés n’étant que ses substituts. À ce propos, voir Philippe DerChain, « Le

rôle du roi d’Égypte dans le maintien de l’ordre cosmique », dans Luc De heusCh (éd.), Le

pouvoir et le sacré, Bruxelles, 1962 (Annales du Centre d’Étude des Religions, vol. 1), p. 61-

73, en particulier p. 69-72 sur le caractère divin du roi égyptien.

14 Voir par exemple Byron E. SChafer, « Temples, priests, and rituals : an overview »,

dans Byron E. SChafer (éd.), Temples of ancient Egypt, Londres, 1997, p. 1-30, aux p. 5-6 ;

John Baines, « Temple symbolism », dans Royal Anthropological Institute News, t. 15, 1976,

p. 10-15.

15 TrauneCker, « De l’hiérophanie au temple », op. cit., p. 305.

organisaTion De l’espaCe eT généalogie Divine 43

d’autres présentent plusieurs axes (temples de Kom Ombo ou El-Qala) et la porte

monumentale appelée pylône, par exemple, n’est pas toujours présente.

Quelles que soient ces différences, le temple égyptien est séparé du monde

extérieur par une enceinte, généralement construite en brique crue. Pour les Égyptiens,

ce mur sert avant tout de frontière entre l’ordre et le désordre, deux notions cruciales

permettant d’opérer la distinction entre l’univers créé et organisé par le démiurge, et

la préexistence qui continue à exister en dehors du monde ordonné. C’est pourquoi

quelques enceintes tardives suivent un parcours sinueux qui pourrait imiter les

vagues du Noun, l’océan primordial chaotique qui se trouve à la bordure du monde

créé, menaçant sans cesse son équilibre. De ce point de vue, le temple fait lieu de

« forteresse contre le chaos » 16.

On imagine souvent que l’enceinte délimite un domaine réservé exclusivement

aux dieux, au pharaon et aux prêtres. Le commun des mortels, n’y ayant pas accès,

aurait peu à jouer dans le fonctionnement cosmique du temple. Cependant, si l’on peut

concevoir que le pharaon est à la fois en dehors de l’humanité (puisqu’il procède du

divin) et une partie de celle-ci, il est possible d’envisager le temple sous deux angles

différents : il est coupé du monde mais, en même temps, une partie de celui-ci 17.

L’enceinte dénit bien un espace clos, différent de l’extérieur, mais elle n’est pourtant

pas totalement fermée au commun des dèles qui pouvait y pénétrer, par exemple lors

des fêtes et des processions 18.

Il est difcile de déterminer avec précision qui avait accès à quelle partie du

temple, mais il apparaît clairement que seuls le pharaon et les prêtres de haut rang

(représentants du pharaon) pouvaient contempler la statue de culte, et donc pénétrer

dans le sanctuaire. Selon Bryan Schafer 19, la chapelle axiale, apogée du parcours

depuis l’entrée du complexe, ne constitue pas l’unique pièce impénétrable de l’édice :

la salle hypostyle qui la jouxte dans la plupart des cas posséderait le même degré

de « sacralité ». L’auteur distingue en fait trois niveaux de « sacralité » au sein du

complexe cultuel égyptien, en fonction de leur accessibilité. En aval du sanctuaire

et de la salle hypostyle se placent les cours à ciel ouvert encadrées par les murs du

temple et généralement précédées d’une porte majestueuse appelée pylône. Cet espace

considéré comme le « deuxième niveau de sacralité » pouvait vraisemblablement

accueillir les prêtres de tous niveaux, à condition d’avoir effectué les purications

nécessaires. Il semblerait que quelques personnes ne faisant pas partie du clergé aient

été également admises dans cette zone à l’occasion de certains rituels spéciques, du

16 SChafer, « Temples, priests, and rituals », op. cit., p. 5.

17 Lanny Bell, « The New Kingdom « divine » temple : the example of Luxor », dans

Byron E. SChafer (éd.), Temples of ancient Egypt, London, 1997, p. 127-184, à la p. 135.

18 Lors de ses déplacements, la barque processionnelle du dieu était exhibée à la population.

Ces fêtes étaient également l’occasion de demander à la divinité de rendre des oracles. Dans

le grand axe processionnel Nord-Sud du temple de Karnak, par exemple, nous avons conservé

sous forme de statues, d’inscriptions ou de grafti, les souvenirs que laissaient ces dèles de

leur présence sur le parcours de la barque. Jean-Marie KruChTen, « Le « Maître des dieux » de

Karnak », dans Ursula Verhoeven et Erhart Graefe (éd.), Religion und Philosophie im alten

Ägypten, op. cit., p. 179-187.

19 SChafer, « Temples, priests, and rituals », op. cit., p. 5-6.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%