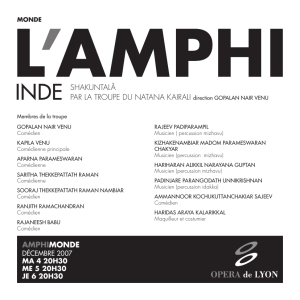

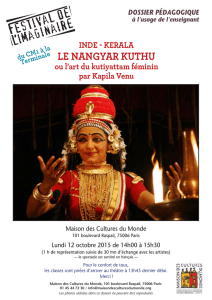

the PDF EXPO 1

A few things you should

know (and see)

about Kathakali

T S

Il a gravi, comme nous, les niveaux de conscience et d’entendement le

menant à un univers symbolique cohérent, avec ses concepts et ses réfé-

rences, mais plus ou moins diérent du nôtre. Il a, en d’autres termes, ex-

ploré une autre contrée du monde des idées que nous, contrée à laquelle

nous n’aurions jamais eu accès, dont peut-être nous n’aurions jamais

pris connaissance. Rien ne permet de supposer que l’univers psychique

de l’étranger soit moins performant, moins créatif, moins bouleversant

que celui qui fonde la culture des miens, celle qui, en interaion avec

mes propres particularités, m’a fait ce que je suis et ce que je pense.

Axel Kahn, L’homme, ce roseau pensant…

Essai sur les racines de la nature humaine ()

L’I et épicée, riche et colorée. Les dieux y sont

nombreux et omniprésents. Un peu partout, on trouve des

temples et des eaces sacrés qui parfois ne eurissent que

pour quelques jours ou quelques mois. Brahma, Vishnu, Shiva

et des millions d’autres divinités vivent sur la péninsule. Des

asuras (démons), des devas (des manifeations bienveillantes),

des nagas et des animaux sacrés peuplent l’imaginaire et le

quotidien des hindous. Dans la région du Kerala, au sud, il faut

encore ajouter à cette esquisse du syncrétisme les églises et les

mosquées. On ne dira rien des petites animosités qui persient

entre hindous et musulmans : dans le Kerala, la cohabitation

fonionne plutôt bien.

Du côté de la philosophie, de l’art et de la culture, le tableau

e tout aussi chamarré. Depuis la n du e siècle, l’occident

s’e employé à en traduire les textes et à en comprendre le gé-

nie. Goethe lui-même s’e iniré de l’œuvre du poète Kalidasa,

L’anneau de Sakuntala, dans l’écriture de Fau.* De son côté,

Schlegel s’initie au sanskrit à Paris. Peu à peu, tous les princi-

paux textes sont traduits : les deux grandes épopées (Mahabha-

rata, Ramayana), des pièces de théâtre (Mrcchakatika « Le petit

chariot de terre cuite »…), les textes religieux (Védas, Bhaga-

vad Gita, Puranas…), les traités d’ehétiques et de philosophie

(Upanishad, Natya Shara…). Aujourd’hui, des inituts d’ « in-

dologie » ont euri un peu partout en Occident et l’inuence de

la pensée indienne sur l’occident, bien qu’inégale selon les do-

maines, n’e plus à démontrer (Yoga, tantrisme, théâtre, mu-

sique, danse, cuisine, médecine ayurveda. . .). En , l’

inscrivait le Kutiyattam, une forme de théâtre sanskrit dont la

tradition ree vivante depuis près de ans, sur la lie des

« chef d’œuvre du Patrimoine oral et immatériel de l’humanité ».†

Ce qui e déconcertant avec l’Inde, c’e que ses catégories

et ses modes de pensée n’ont rien à voir avec celles de l’occident.

La notion de « réalité », par exemple, ne revêt pas la même im-

portance qu’en Europe où l’on exige des faits tangibles et des

exiences positives. L’évidence de la « maya », ce voile de l’illu-

sion qui recouvre tout le monde manifeé et dont font partie

les dieux eux-mêmes, entraîne la culture indienne à mélanger

syématiquement la théologie avec la philosophie et l’art avec

* Goethe : « Will du, was reizt und entzückt, will du, was sättigt und

nährt, / Will du den Himmel, die Erde mit Einem Namen begreifen, /

Nenn ich Sakuntala, dich, und so i alles gesagt. »

† ww w.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=FR&topic=mp&cp=IN

la science. L’hioire se confond ainsi avec le mythe : le poète

devient plus important que l’hiorien et le théâtre plus impor-

tant que l’architeure.

Le mythe de la création du théâtre raconte que cet art, qui in-

tègre dès le début tous les éléments d’expression (poésie, danse,

pantomime, peinture — notamment dans les maquillages, mu-

sique), a été créé an de transmettre au peuple l’enseignement

des védas.‡ Il montre ainsi la voie vers la vertu et le vice, la ri-

chesse, la gloire, diense de bons conseils, guidera les hommes

dans toutes leurs aions, et passe en revue tous les métiers.

Dès le début, le théâtre e ainsi pensé pour enseigner tout en

divertissant (le but du théâtre e de dienser le « rasa », c’e-

à-dire le suc, la saveur ehétique). Si certaines formes sacrées

comme le Kutiyattam ne sont jouées qu’à l’intérieur du temple,

de nombreuses autres formes sont ouvertes au public et sont

gratuites. C’e le cas aujourd’hui du Kathakali, qui rassemble

toujours une large audience avec son cortège de photographes,

de journalies et de « fans »§ qui, armés de leur téléphone por-

table, se bousculent pour prendre des photos.

Avec l’inuence des anglais, d’autres dramaturgies ont bien

sûr éclos. Shakeeare e connu et il exie même des adapta-

tions de ses pièces en Kathakali. Il exie à New Delhi la prei-

gieuse « National School of Drama » qui explore des techniques

et des ehétiques plus modernes. Mais la tradition e reée

profondément ancrée et, autour de l’indépendance indienne,

certaines écoles se sont créées pour réanimer des formes tom-

‡ Les védas, au nombre de quatre, sont les textes considérés comme révélés

commun au védisme, au brahmanisme et à l’hindouisme. Ils ont été écris

entre et avant J-C. Dès le début, le natya shara e considéré

comme le cinquième véda. Il a la parole rythmée du Rig Véda, la musique

incantatoire du Sama Véda, la geuelle de l’Ayur Véda et l’expression dra-

matique de l’Atharva Veda.

§ « Kathakali bhranta » : « fou de Kathakali ».

bées en déclin. C’e le cas par exemple du kalamandalam (créé

en ) qui e l’école la plus importante pour tous les arts tra-

ditionnels du Kerala ou de la « Sadanam Kathakali Akademy »

(créé en ), deux lieux que j’ai eu l’occasion de fréquenter.

Le Kathakali e une forme de théâtre ylisé qui mélange le

sanskrit et la langue malayalam (nous sommes toujours dans

le Kerala)¶. Sa forme auelle remonte au XVIIe siècle. Son ré-

pertoire d’environ une centaine de pièces raconte l’hioire des

héros mythiques de l’Inde des grandes épopées. L’hioire e

chantée et jouée par des aeurs dont le jeu e le fruit d’une di-

zaine d’années de travail pour les rôles principaux. Malgré des

règles ries, l’improvisation tient une place très importante

car la nouveauté n’e jamais attendue au niveau de la forme,

mais au niveau de l’interprétation.

Le jeu des aeurs se ruure ainsi d’après une classica-

tion des états psychiques (bhava) dont naissent les sentiments et

qui permettent de créer diérents « rasas ». Les aeurs suivent

une sorte de partition dont une tonalité e xée, par exemple,

l’amour, qui correond à une expression déterminée du visage.

Sur cette tonalité viennent ensuite se greer des sentiments se-

condaires, plus fugitifs. La musique (carnatique) suit cette évo-

lution. Le texte quant à lui e récité par un chanteur et illuré

ou complété par les « mudras » des aeurs, sortes de langages

des signes qui représentent la langue des dieux. Il s’agit d’une

véritable science de la dramatisation.

De la même manière, chaque personnage du drame e iden-

tiable par son maquillage dans lequel le jeu des couleurs a une

signication (le vert pour le bien, rouge pour le mal…). Le décor,

enn, se limite à une lampe à huile à l’avant-scène (kali Villaku),

¶ Description du Kathakali : www.lebacausoleil.com/SPIP/article.

php3?id_article=257

Vidéo de kathakali : http : //tinyurl.com/yfs5jxy

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%