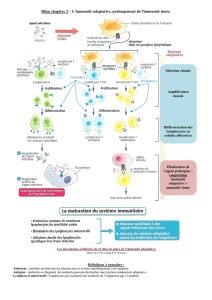

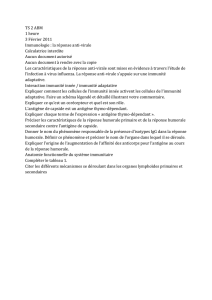

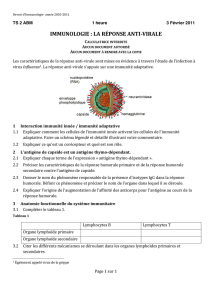

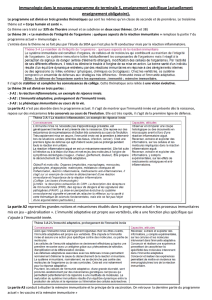

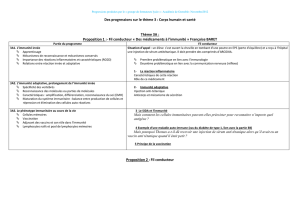

Partie C – Les réactions immunitaires

Partie C – Les réactions immunitaires

Les chapitres 10, 11 et 12 équivalent aux chapitres 1, 2 et 3 de la partie 4 du livre.

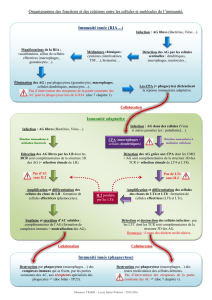

Immunité = défense de l'organisme contre les micro-organismes pathogènes, et élimination des

cellules devenues anormales (ex. cancéreuses).

La peau et les muqueuses constituent des barrières contre la pénétration des micro-organismes dans

le milieu intérieur de l'organisme. Cependant, lors d'une blessure accidentelle, des micro-organismes

peuvent franchir ces barrières ; notre organisme doit alors les éliminer. De plus, notre organisme doit

aussi empêcher la prolifération de micro-organismes pathogènes dans les cavités naturelles (tube

digestif, voies respiratoires, urinaires, génitales...). (voir "L'infection microbienne", p. 284).

Suite à une première rencontre avec un antigène (= micro-organisme

reconnu comme pathogène par l'organisme, ou molécule provenant

d'un tel micro-organisme), les lymphocytes B produisent des

immunoglobulines (anticorps) spécifiques dirigées contre cet

antigène. Lors d'une deuxième rencontre avec le même antigène, la

production d'anticorps sera beaucoup plus efficace et plus rapide

(c'est le principe de la vaccination, voir doc. ci-contre). On parle

d'immunité adaptative (une immunoglobuline donnée, spécifique

d'un antigène, ne commence à être produite par les lymphocytes

qu'à partir du moment où notre organisme a été effectivement

confronté à cet antigène naturellement ou du fait d'une vaccination).

Seuls les Vertébrés possèdent des lymphocytes, notamment des lymphocytes B, et produisent

des immunoglobulines. Cependant, Insectes, Mollusques, et plus généralement tous les animaux

possèdent des mécanismes de défense contre les micro-organismes pathogènes, de même que les

nouveaux-nés de Vertébrés qui ne sont pourtant pas encore capables de produire des

immunoglobulines. On parle d'immunité innée (= ensemble des mécanismes de défense présents

dès la naissance, non spécifiques d'un antigène et communs à la plupart des animaux). (voir

doc. 3 p. 291)

Comment fonctionne l'immunité innée ? Quels sont les liens entre mécanismes de l'immunité innée et

de l'immunité adaptative ?

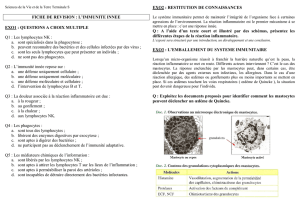

Mots et expressions-clés du chapitre 10 selon le programme officiel :

–organes lymphoïdes

–macrophages, monocytes

–granulocytes

–phagocytose

–mastocytes

–médiateurs chimiques de l'inflammation

–réaction inflammatoire

–médicaments anti-inflammatoires

–cellules dendritiques.

1

Chapitre 10 – L'immunité innée. Un exemple : la réaction inflammatoire

I. La réaction inflammatoire, première ligne de défense

1. La reconnaissance du pathogène comme étranger

La plupart des micro-organismes possèdent à leur surface

des molécules typiques absentes des cellules animales,

comme les lipopolysaccharides de la paroi des bactéries

Gram-négatives (doc. ci-contre, ne pas apprendre).

De plus, chez beaucoup de virus à ARN (= dont le

matériel génétique est constitué d'ARN et non d'ADN), de

l'ARN double brin est présent au moins temporairement

soit dans le virus soit lors de sa réplication dans une

cellule de notre organisme ; or il n'existe normalement pas

d'ARN double brin dans les cellules eucaryotes.

Ces molécules typiquement étrangères à notre

organisme sont "ciblées" par des récepteurs TLR

présents à la surface des cellules de l'immunité innée

(macrophages et mastocytes notamment).

Différents types de récepteurs TLR

reconnaissent différents types de molécules

typiquement microbiennes (activité 23 et doc. 1

p. 294). Ces récepteurs TLR ont été très

conservés au cours de l'évolution des

Vertébrés et sont semblables d'une espèce à

l'autre (activité 23 et doc. 4 p. 291) ; des

récepteurs semblables sont même présents chez les Insectes et les végétaux verts : ils étaient donc

déjà présents chez l'ancêtre commun aux animaux et aux végétaux verts.

2. Destruction du pathogène par phagocytose

La reconnaissance du micro-organisme comme étranger induit sa destruction par phagocytose : il

est séquestré dans une vésicule (phagosome) qui fusionne avec des vésicules cytoplasmiques

(lysosomes) contenant enzymes, peptides antimicrobiens (protéines semblables à des

antibiotiques), voire des oxydants puissants. Le pathogène est ainsi détruit.

Les cellules de l'immunité innée normalement présentes dans les tissus (macrophages, mastocytes,

cellules dendritiques) ne sont cependant pas assez nombreuses pour assurer la destruction totale des

micro-organismes. Ils appellent à la rescousse d'autres cellules, notamment des granulocytes, grâce à

la réaction inflammatoire. Schéma à connaître (sera fait en classe)

3. Médiateurs de l'inflammation et déclenchement de la réaction

Les mastocytes et macrophages présents sur place et ayant phagocyté des particules reconnues

comme étrangères (micro-organisme ou virus) sécrètent différentes molécules médiatrices de

l'inflammation : cytokines pro-inflammatoires et prostaglandines notamment (et histamine pour les

mastocytes). Voir schéma activ. 23

Ces molécules provoquent une vasodilatation (élargissement des capillaires sanguins dans la zone

concernée, d'où la rougeur), une fuite du plasma sanguin hors des capillaires (le liquide s'accumule

sur place d'où un gonflement de la zone ou œdème). Les prostaglandines stimulent les récepteurs

de la douleur (nocicepteurs), d'où les picotements ou la sensation de douleur.

2

paroi

membrane plasmique

cytosol

chromosome

Une bactérie (schéma simplifié)

4. La mobilisation des phagocytes

Les médiateurs de l'inflammation provoquent l'adhérence, dans la

zone d'inflammation, entre les phagocytes (granulocytes notamment)

circulant dans le sang et la paroi des capillaires (endothélium). Les

granulocytes traversent alors la paroi du capillaire sanguin

(diapédèse) et se dirigent vers le lieu de l'infection, où ils vont

phagocyter activement les micro-organismes.

II. La réaction inflammatoire, préalable à la réponse

immunitaire adaptative

1. Les cellules dendritiques

Les cellules dendritiques

(découvertes dans les années 1970

et ayant donné lieu à un prix Nobel

en 2011) sont des sentinelles

postées dans les organes : elles y

séjournent plusieurs semaines ou

mois. Quand elles reconnaissent

une particule étrangère, elles la

phagocytent, puis en présentent

des fragments à leur surface :

elles deviennent ainsi des cellules

présentatrices d'antigène (CPA).

Les macrophages également

deviennent des CPA, mais leur rôle

est moins important. (doc. 1 p. 296

et 2 p. 297 en bas)

Les cellules dendritiques pénètrent alors dans un vaisseau lymphatique

et le suivent, portées par la circulation lymphatique, jusqu'à arriver dans

le plus proche ganglion. Là, elles entrent en contact avec des

cellules responsables de l'immunité adaptative : des lymphocytes.

(doc. 2 p. 297).

Les fragments peptidiques étrangers présentés à la surface des

cellules dendritiques et des

macrophages sont associés à

des molécules du CMH

(complexe majeur

d'histocompatibilité). Voir

schéma page suivante.

Le système lymphatique comprend :

- les vaisseaux lymphatiques qui

ramènent, dans la circulation

sanguine, la lymphe interstitielle ;

- divers organes et tissus

lymphatiques (ganglions

lymphatiques, rate, amygdales...)

disséminés à des endroits

stratégiques dans l'organisme. Ces

organes abritent les phagocytes et

les lymphocytes, agents essentiels de

la défense de l'organisme.

3

2. Activation en retour du processus de phagocytose

Si un lymphocyte T CD4 reconnaît le fragment peptidique qui lui est

présenté par une cellule présentatrice d'antigène, il s'active et

devient un lymphocyte T CD4 auxiliaire (voir diaporama, diapo 41) ;

il se met alors à produire des cytokines. Lors de rencontres ultérieures

avec des phagocytes présentant le même fragment peptidique

étranger, les cytokines produites par le LT CD4 auxiliaire

activeront le processus de phagocytose dans ces phagocytes.

III. Les médicaments anti-inflammatoires

Dans les mastocytes et macrophages, les prostaglandines sont

synthétisées par la voie indiquée ci-contre. L'intervention

successive de deux enzymes est nécessaire :

la phospholipase et la cyclo-oxygénase.

Tous les médicaments anti-inflammatoires

inhibent l'une ou l'autre de ces enzymes :

– les corticoïdes anti-inflammatoires

("cortisone" dans le langage courant)

inhibent la phospholipase : elles

diminuent considérablement son activité ;

– les anti-inflammatoires non-stéroïdiens

(aspirine, ibuprofène) inhibent la cyclo-

oxygénase.

Les médicaments anti-inflammatoires diminuent donc la synthèse de prostaglandines, et ainsi

limitent l'inflammation et diminuent la sensation de douleur.

Conclusion du chapitre

La réaction inflammatoire constitue une première ligne de défense contre l'infection, présente

chez tous les animaux, et ce dès la naissance (innée). Elle implique des cellules phagocytaires

reconnaissant des molécules présentes chez un grand nombre de micro-organismes et absentes des

cellules eucaryotes, grâce à des récepteurs (TLR) très conservés chez les animaux.

Les cellules dendritiques (et les macrophages) font ensuite la jonction avec l'immunité adaptative :

grâce aux molécules du CMH, ils présentent des fragments peptidiques provenant du micro-

organisme qu'ils ont phagocyté. Cela aboutit à l'activation des lymphocytes T CD4 qui, en retour,

activent le processus de phagocytose.

L'inflammation est un processus utile : il ne faut pas prendre de corticoïdes en cas d'infection. Mais

si elle devient excessive, l'inflammation peut être gênante voire dangereuse. Les médicaments

anti-inflammatoires sont alors utiles.

4

phospholipides membranaires

corticoïdes phospholipase (enzyme)

anti-inflammatoires

acide arachidonique

anti-inflammatoires cyclo-oxygénase (enzyme)

non stéroïdiens (AINS)

prostaglandines

Voie de synthèse des prostaglandines et mode d'action

des médicaments anti-inflammatoires

Un signe signifie que le médicament inhibe l'enzyme

-

-

-

Complément : principaux constituants du sang

On centrifuge 10 mL de sang, rendu incoagulable, dans un tube gradué. La

lecture du volume du culot globulaire (globules qui ont sédimenté au fond du

tube) permet la détermination des volumes relatifs des cellules et du plasma :

–les hématies (= globules rouges) occupent un peu moins de 50 %

du volume total du sang ; ce taux, variable d'un individu à l'autre et

selon les conditions de vie, est appelé hématocrite.

–Le plasma occupe les 50 % restants.

–Les leucocytes (= globules blancs) et les plaquettes (fragments de

cellules participant à la coagulation du sang) occupent un très petit

volume.

Le plasma sanguin est constitué d'eau et de nombreuses substances

dissoutes (ou transportées par des protéines) dont :

–des ions minéraux (Na+, Cl-, mais aussi HCO3- provenant de la

dissolution du dioxyde de carbone, etc);

–des protéines (protéines de transport, anticorps, protéines permettant

la coagulation du sang, etc);

–du glucose, des lipides, des acides aminés;

–de l'urée (un déchet du métabolisme azoté; les reins "filtrent" le sang

et éliminent l'urée dans l'urine : urine = eau + urée dissoute) ;

–des hormones; etc.

N.B. Le sérum est le liquide qui surnage quand on a laissé coaguler du sang. Il a la même composition que le plasma sanguin, moins les

protéines qui participent à la coagulation du sang.

5

1

/

5

100%