Asthénie de l`Adolescent Banale fatigue ou symptôme

16 Adolescence & Médecine • Novembre 2013 • numéro 6

CONDUITE À TENIR

ASTHÉNIE DE L’ADOLESCENT

Banale fatigue ou symptôme révélateur ?

Chez l’adolescent, l’asthénie est un motif assez rare de consultation.

A l’inverse, la fatigue est souvent retrouvée à l’interrogatoire et banali-

sée, ou rapportée par les parents avec plus d’inquiétude médicale ou sur le

retentissement scolaire. De la fatigue banale, souvent en rapport avec un temps de sommeil insusant, à l’asthé-

nie associée à une cause somatique ou révélatrice de dicultés psychologiques, les questionnements médicaux

sont multiples. L’asthénie est donc un symptôme au carrefour de nombreuses étiologies, souvent révélatrice d’un

trouble du sommeil, d’un trouble psychologique ou d’une maladie banale plus souvent que grave.

DIAGNOSTIC

La fatigue physiologique est liée à l’ef-

fort et disparaît avec le repos, alors que

l’asthénie correspond à un état de fai-

blesse générale non consécutif à l’ef-

fort et ne disparaissant pas au repos.

La conduite à tenir face à cette plainte

est donc de prendre le temps :

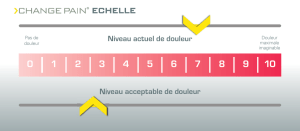

• d’un bon interrogatoire, pour décrire

cette fatigue (ancienneté, évolutivité,

intensité), interroger le sommeil sur

une semaine (durée, qualité), l’ali-

mentation, la prise de toxique, l’acti-

vité physique, rechercher des symp-

tômes associés (amaigrissement,

sueurs nocturnes, douleur, troubles

digestifs, toux, polyurie…) ;

• d’un examen clinique complet

(pâleur conjonctivale, organomé-

galie, adénopathie mélanodermie,

goitre…) ;

• d’évaluer le retentissement (désco-

larisation, réduction des activités ex-

trascolaires, isolement social, hyper-

somnie, inversion du rythme veille/

sommeil…) ;

• d’évaluer pour les plus habitués l’état

thymique, le fonctionnement fami-

lial.

Cet interrogatoire est utile pour pres-

crire, le cas échéant, des examens

complémentaires (Encadré 1), orienter

et/ou surveiller attentivement l’évolu-

tion de ce symptôme en consultation.

Schématiquement, deux cas se présentent :

1) Il existe des arguments en faveur

d’une étiologie organique :

• Le caractère récent et fébrile de l’as-

thénie orientera vers une infection

aiguë banale comme un syndrome

grippal, une infection ORL, plus rare-

ment une hépatite.

• Le caractère persistant ou très in-

tense de l’asthénie fera évoquer une

mononucléose infectieuse, une hé-

patite, une anémie en cas de règles

abondantes, une hypothyroïdie…

• Son association à une altération de

l’état général avec amaigrissement

orientera davantage vers une suspi-

cion d’hémopathie, un cancer ou la

tuberculose surtout en cas de signes

associés (toux, pâleur, douleur, adé-

nopathie …).

• Son association à un tableau abdo-

minal (douleur, trouble du transit),

articulaire (douleur, raideur) ou cu-

tané (rash, loup) orientera plus vers

une maladie inflammatoire ou une

maladie de système.

• Dans le cas d’une maladie chronique

connue, l’apparition d’une asthénie

évoquera une complication, un dés-

équilibre, l’effet secondaire du traitement

ou le retentissement psychologique de la

maladie et/ou de son traitement.

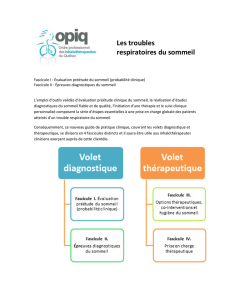

2) Des arguments en faveur d’un

trouble du sommeil et/ou d’une étio-

logie psychologique :

• Les troubles du sommeil sont pré-

sents chez plus d’un adolescent sur

trois, mais très souvent banalisés

et mis sur le compte d’une activité

adolescente vespérale n’incitant pas

à s’endormir. Certaines caractéris-

tiques du sommeil chez l’adolescent

sont à préciser à cette occasion. Il

sera alors utile d’évaluer :

- la consommation de tabac, cannabis,

alcool et autres psychostimulants ;

- la pratique d’activité physique ou

sportive en soirée ;

- la présence de réveils nocturnes,

cauchemars, levers.

• L’asthénie peut correspondre à la

somatisation de difficultés psycholo-

Dr Hervé Lefèvre,

Pédiatre, Maison de Solenn,

Hôpital Cochin, Paris

Encadré 1

• Examens paracliniques de débrouillage

• NFS plaquettes, ASAT ALAT, VS, CRP

• Ferritine, radiographie pulmonaire,

sérologie virale

• TSH

© JPC-PROD / fotolia

Asthénie de l'adolescent

Adolescence & Médecine • Novembre 2013 • numéro 6 17

giques non encore verbalisées en pré-

sence de plaintes associées (douleurs

diffuses, céphalées de tension…)

avec retentissement scolaire, absen-

téisme, trouble de l’humeur et/ou

anxiété.

• Au-delà de six mois d’évolution et en

cas d’association à d’autres signes,

un syndrome de fatigue chronique

peut être discuté (Encadré 2).

SOMMEIL CHEZ

L’ADOLESCENT

Le cycle du sommeil se modifie à l’ado-

lescence pour tendre, avec le déroule-

ment de la puberté, vers une structure

de type adulte. Il se caractérise par la

diminution du temps de sommeil total

et de sommeil lent profond. Le cou-

cher plus tardif avec retard à l’endor-

missement est associé à des réveils

spontanés plus tardifs ou “retards de

phase”. Le décalage du pic de mélato-

nine, les activités scolaires, ludiques

ou sociales participent à ce décalage.

Le sommeil a un rôle sur la récupé-

ration, le développement cérébral,

le métabolisme. Il est indispensable

au bon fonctionnement du corps au

cours de la journée et est associé à la

sécrétion d’hormone de croissance.

C’est aussi un facteur de cognition,

d’apprentissage, de mémorisation, et

de l’équilibre de l’humeur. De nom-

breux adolescents ont un manque

chronique de sommeil, surtout durant

la semaine, qu’ils récupèrent le week-

end ou pendant les vacances.

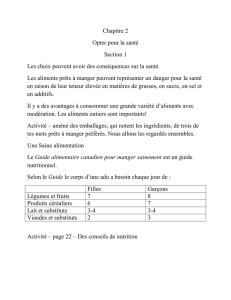

L’enquête HBSC a analysé en 2010

le temps de sommeil total, avec ou

sans classe le lendemain chez plus

8 000 adolescents français âgés de

11 à 15 ans. Le temps de sommeil total

avec classe le lendemain est de 8 h 41

et sans classe le lendemain de 10 h 01.

Les adolescents de 15 ans dorment en

moyenne 1 h 31 de moins que ceux de

11 ans. Cette diminution est compen-

sée par une augmentation du temps

de sommeil total sans classe le lende-

main. L’écart entre le temps moyen de

sommeil avec ou sans classe le lende-

main augmente avec l’âge. Il passe de

51 min à 11 ans à 1 h 49 à 15 ans. Pour les

15 ans, cet écart est plus élevé chez les

filles (2 h 02) que les garçons (1 h 35).

Si l’écart entre ces deux temps de som-

meil est supérieur à 2 h on parle de dette

de sommeil. Elle concerne 40,5 % des

15 ans et est plus élevée chez les filles

que chez les garçons. Le temps de

sommeil de moins de 7 h avec classe le

lendemain concerne presque un ado-

lescent sur quatre. Ceux qui déclarent

regarder la TV, utiliser un ordinateur ou

un téléphone portable équipé d’Internet

ont un temps de sommeil plus court.

Malgré de grandes variations interindi-

viduelles, il est recommandé à cet âge un

temps de sommeil de 9 h pour favoriser

la croissance, l’apprentissage, l’équilibre

physique et psychologique.

Si le sommeil entre en compétition

avec d’autres activités, il devient insuf-

fisant en quantité et qualité. Le manque

de sommeil chez les adolescents peut

avoir des conséquences sur leur perfor-

mance scolaire et leur comportement.

L’évolution du mode de vie adolescent

explique en partie cette diminution :

une étude belge sur 1 656 enfants âgés

en moyenne de 13 ans et demi a mon-

tré qu’un tiers d’entre eux utilisait leur

téléphone portable après l’extinction

des lampes…

EN CONCLUSION

Si la fatigue est un symptôme fréquent

et non spécifique de l’adolescent, sa

persistance et/ou son intensité néces-

sitent d’en déterminer la cause. Le ca-

ractère isolé ou associé de cette plainte

orientera vers différents groupes étio-

logiques associés à la prise en charge

thérapeutique qui convient.

MOTS CLÉS:

Fatigue, Asthénie, Sommeil, Syndrome

de fatigue chronique

Encadré 2

Le syndrome de fatigue chronique est une maladie de cause inconnue caractérisée par

une fatigue persistante ou récidivante, évoluant depuis au moins six mois, non amélio-

rée par le repos, généralement aggravée par l’eort, responsable d’une réduction des

activités. Elle est associée à au moins quatre des symptômes suivants : trouble de la

mémoire ou de la concentration, pharyngite ou maux de gorge, adénopathies cervicales

ou axillaires, myalgies ou arthralgies, céphalées, sommeil non réparateur, sensation de

malaise après un eort physique. La cause de cette maladie reste inconnue, les hypo-

thèses étiologiques vont de l’infection virale ou à un autre agent pathogène aux troubles

psychiatriques.

• Alvin P, Marcelli D. Médecine de l’adolescent. Masson, Paris 2005 : 77-

83.

• Nijhof S. L, Maijer K, Bleijenberg G et al. Adolescent Chronic Fatigue

Syndrome: Prevalence, Incidence, and Morbidity. Pediatrics 2011 ; 127 ;

e1169.

• Armengaud D. Fatigue et troubles du sommeil chez l’adolescent. Revue

du Praticien 2005 ; 55 : 1095-98.

• Léger D, Richard JB, Godeau E et al. La Chute du temps de sommeil au

cours de l’adolescence: résultats de l’enquête HSBC 2010 menée auprès

des collégiens. 2012 BEH 44-45.

RÉFÉRENCES

1

/

2

100%