La lésion traumatique cérébrale (LTC)

La lésion traumatique cérébrale

Document de travail à l’intention du

Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et

de l’assurance contre les accidents du travail

mai 2004

préparé par le

Dr J.F.R. Fleming

Professeur émérite, division de neurochirurgie

Université de Toronto

Division de neurochirurgie, Toronto Western Hospital,

Réseau universitaire de santé

Version révisée en juillet 2013 par le

Dr David W. Rowed, BA, MD, FRCSC

Professeur émérite

département de chirurgie, division de neurochirurgie

Université de Toronto

Le Dr J.F. Ross Fleming a obtenu son doctorat de la faculté de médecine de l’Université

de Toronto en 1947. Il a fait des études postdoctorales en neurochirurgie de 1947 à

1956 à l’Université de Toronto, à la University of Michigan et à Oxford en Angleterre.

Il a obtenu son certicat en neurochirurgie et est devenu associé du Collège royal

des médecins et chirurgiens en 1956. Il occupe une chaire de professeur émérite à la

division de neurochirurgie du département de chirurgie de l’Université de Toronto. Il

s’intéresse à la pratique clinique et à la recherche dans le domaine de la neurochirurgie.

Il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet. Il a pratiqué à la division de neurochirurgie

du Toronto Western Hospital de 1956 à 1996, et il a exercé les fonctions de chef de cette

division de 1965 à 1984. Le Dr Fleming a rempli différentes fonctions au Tribunal :

il a été assesseur de 1988 à 1992, conseiller médical de 1993 à 1997 et président du

groupe des conseillers médicaux de 1998 à 2006.

La lésion traumatique cérébrale (LTC)

Le Dr David Rowed a obtenu son diplôme de l’Université de Western Ontario (B.A.

1962, M.D. 1966). Il a fait des études postdoctorales en médecine interne à l’Université

de l’Alberta et, en neurochirurgie, à l’Université de Western Ontario, à l’Université

de Toronto et à la University of Chicago. Il est devenu associé en neurochirurgie du

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en 1973. Après des stages de

perfectionnement à la Medical University of South Carolina et à la University of Glasgow,

il s’est joint à la division de neurochirurgie du Sunnybrook Health Sciences Centre à

Toronto et au corps professoral du département de chirurgie, division de neurochirurgie,

de l’Université de Toronto en 1974. Il est membre du département de chirurgie, division

de neurochirurgie, et du département d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-

faciale du Sunnybrook Health Sciences Centre à Toronto. Il a été chef de la division

de neurochirurgie et chef adjoint du département de chirurgie de même que directeur

médical de l’unité des soins intensifs de neurochirurgie du Sunnybrook Health Sciences

Centre. Il est actuellement professeur émérite au département de chirurgie, division

de neurochirurgie, de l’Université de Toronto. Le Dr Rowed s’intéresse principalement

aux traumatismes crâniens, à la chirurgie cérébrovasculaire, à la chirurgie pratiquée

sur les tumeurs situées à la base du crâne et à la surveillance neurophysiologique

peropératoire. Il a publié de nombreux ouvrages dans ces domaines. Il est conseiller

médical du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les

accidents du travail depuis 2006.

Ce document de travail médical sera utile à toute personne en quête de renseignements

généraux au sujet de la question médicale traitée. Il vise à donner un aperçu général d’un sujet

médical que le Tribunal examine souvent dans les appels.

Ce document de travail médical est l’œuvre d’un expert reconnu dans le domaine, qui a été

recommandé par les conseillers médicaux du Tribunal. Son auteur avait pour directive de

présenter la connaissance médicale existant sur le sujet, le tout, en partant d’un point de vue

équilibré. Les documents de travail médicaux ne font pas l’objet d’un examen par les pairs, et ils

sont rédigés pour être compris par les personnes qui ne sont pas du métier.

Les documents de travail médicaux ne représentent pas nécessairement les vues du Tribunal.

Les décideurs du Tribunal peuvent s’appuyer sur les renseignements contenus dans les

documents de travail médicaux mais le Tribunal n’est pas lié par les opinions qui y sont

exprimées. Toute décision du Tribunal doit s’appuyer sur les faits entourant le cas particulier visé.

Les décideurs du Tribunal reconnaissent que les parties à un appel peuvent toujours s’appuyer

sur un document de travail médical, s’en servir pour établir une distinction ou le contester à l’aide

d’autres éléments de preuve. Voir Kamara c. Ontario (Workplace Safety and Insurance Appeals

Tribunal) [2009] O.J. No. 2080 (Ont Div Court).

Traduit de l’anglais par Claude Filteau, trad. a.

Membre de l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario (ATIO)

La lésion traumatique cérébrale (LTC)

1

LA LÉSION TRAUMATIQUE CÉRÉBRALE (LTC)

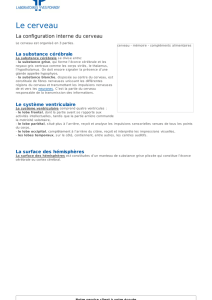

Une lésion traumatique cérébrale (LTC) est une perturbation des fonctions cérébrales

normales causée par une force mécanique externe. La force peut être transmise au

cerveau par suite d’un impact au crâne, à la mâchoire ou au corps. Les contraintes de

cisaillement sur le cerveau et les vaisseaux sanguins, qui résultent d’une accélération

ou d’une décélération soudaine et souvent rotationnelle de la tête, sont responsables

de la majeure partie des dommages.

La LTC peut guérir complètement de façon spontanée ou produire une invalidité

grave, voire même entraîner la mort. Globalement, les chutes sont les principales

causes de LTC, surtout chez les personnes jeunes (de moins de 14 ans) et âgées

(de 65 ans et plus). Les accidents de véhicule motorisé sont au deuxième rang des

causes de LTC et au premier rang des causes de décès chez les jeunes adultes. Les

deux tiers des LTC surviennent chez des hommes, mais des lésions paraissant de

même gravité peuvent évoluer de façon plus défavorable chez les femmes que chez

les hommes. La pratique de sports et les voies de fait sont d’autres causes fréquentes

de traumatisme crânien.

En milieu de travail, les causes de LTC sont entre autres les chutes, les chutes

d’objets et les accidents de véhicule motorisé ou de machine. Les secteurs

professionnels présentant le plus de risques sont la construction, le transport,

l’agriculture, la foresterie, la pêche et les services médicaux d’urgence. Vingt pour cent

des lésions en milieu de travail seraient attribuables à des chutes sur des surfaces

inégales ou mouillées ou causées par des objets qui ne sont pas à leur place, et elles

semblent donc évitables en grande partie.

Les traumatismes cérébraux peuvent être soit « fermés », c’est-à-dire sans lésions

du cuir chevelu, soit « ouverts », c’est-à-dire accompagnés de lacérations du cuir

chevelu. Une fracture du crâne ou des lacérations de la dure-mère (la plus externe

et la plus résistante des trois membranes séparant le crâne du cerveau) peuvent y

être associées. Il peut aussi y avoir des contusions (ecchymoses) ou des lacérations

(déchirures) du cerveau. Une fracture du crâne linéaire fermée est peu importante en

soi, sauf qu’elle témoigne de l’intensité de la force exercée sur la tête. Les fractures

du crâne fermées peuvent cependant causer une embarrure (enfoncement localisé

de la voûte crânienne) qui peut léser le cerveau. Les traumatismes ouverts sont une

cause d’infections intracrâniennes, telles que la méningite, l’empyème sous-dural et

l’abcès cérébral. Les traumatismes ouverts peuvent être externes ou internes. En cas

de traumatisme ouvert interne, la fracture du crâne peut toucher les sinus paranasaux

ou les cellules pneumatiques mastoïdiennes de la base du crâne et, en association

à une lésion de la dure-mère et de la membrane arachnoïdienne, servir de voie de

contamination bactérienne et entraîner les infections intracrâniennes susmentionnées.

Les fractures du crâne peuvent aussi porter atteinte aux vaisseaux sanguins et causer

une hémorragie, ce qui peut entraîner la formation d’un caillot de sang (hématome).

La lésion traumatique cérébrale (LTC)

2

L’hématome peut être dans le cerveau lui-même (intracérébral) ou sous le crâne,

mais à l’extérieur du cerveau, soit sous la dure-mère (sous-dural) ou à l’extérieur

de la dure-mère (extradural). Comme le volume intracrânien est xe, une contusion

ou un hématome en expansion peut comprimer ou déformer le cerveau, ce qui

cause d’autres lésions. L’engagement cérébral peut exercer une pression sur le

tronc cérébral supérieur, dont une des fonctions est de maintenir l’état de veille. Les

hématomes peuvent causer une compression cérébrale aiguë (immédiate), subaiguë

ou chronique (différée).

Les contusions cérébrales peuvent survenir au point d’impact et être accompagnées

ou non d’une embarrure. Elles peuvent aussi survenir à distance d’un point d’impact

par suite du contact forcé entre la surface du cerveau et une proéminence osseuse de

la face interne du crâne causée par la transmission d’une force. Les lésions au côté

opposé à celui du point d’impact sont appelées « lésions par contrecoup ». Les lésions

par contrecoup les plus courantes sont les contusions cérébrales et les hématomes

sous-duraux et épiduraux.

Une LTC peut causer une enure du cerveau (œdème cérébral) en raison de la

perturbation de la fonction des cellules qui tapissent les petits vaisseaux sanguins

(barrière hématoencéphalique), ce qui entraîne la fuite de protéines et d’eau dans

le cerveau. L’enure peut toucher l’ensemble ou la majeure partie du cerveau

(œdème généralisé) ou être limitée (œdème focal), par exemple en association à une

contusion. Comme le crâne est une boîte fermée, l’œdème porte atteinte aux fonctions

cérébrales en comprimant les vaisseaux sanguins, ce qui réduit la perfusion sanguine,

et en refoulant certaines parties du cerveau, un peu à la façon de caillots de sang,

ce qui entraîne des décits neurologiques. Les décits neurologiques attribuables

à un hématome intracrânien, à une contusion ou à un œdème cérébral peuvent se

manifester ou évoluer de façon différée, après un intervalle asymptomatique.

La lésion axonale diffuse (LAD) résulte des forces de cisaillement perturbant

les prolongements des cellules nerveuses (axones) grâce auxquels ces cellules

communiquent entre elles et forment des réseaux. Ce type de traumatisme crânien

fermé peut entraîner des décits neurologiques graves si les forces de cisaillement

sont importantes.

Pour diverses raisons, il est difcile de déterminer avec certitude l’incidence réelle de

la LTC. Souvent, les traumatismes crâniens fermés ne mènent pas à la consultation

d’un médecin ni à l’hospitalisation. Par ailleurs, les critères d’enregistrement des

traumatismes crâniens sont variables. En outre, d’autres lésions peuvent masquer

un traumatisme crânien connexe. La taille de la population à risque peut ne pas

être déterminée avec exactitude. L’incidence annuelle connue de la LTC au Canada

est d’environ 50 pour 100 000 personnes, mais l’incidence réelle est presque

certainement plus élevée.

La gravité de la LTC va de légère (LTCL) – la guérison étant en apparence totale dans

la plupart des cas – à grave – entraînant un décit neurologique permanent, un coma

La lésion traumatique cérébrale (LTC)

3

prolongé ou la mort. Pour comprendre l’invalidité persistante résultant de la LTC, il faut

déterminer la gravité de la lésion initiale et établir une corrélation avec l’état du patient

au moment où le degré de guérison est maximal. Les traumatismes sont légers,

modérés ou graves.

Les traumatismes crâniens modérés et, en particulier, les traumatismes crâniens

graves donnent lieu à des résultats d’examens neurologiques et radiologiques

tels qu’il n’est habituellement pas difcile de leur attribuer une invalidité prolongée.

On ne peut pas traiter un traumatisme direct au cerveau produit par un impact,

mais il peut y avoir une certaine amélioration de l’état du patient avec le temps.

L’amélioration du devenir du patient dépend en partie de la prévention et du traitement

des troubles qui entraînent des traumatismes cérébraux secondaires en entravant

l’apport de sang et d’oxygène au cerveau. Certains traumatismes exigent un

traitement neurochirurgical d’urgence, par exemple pour l’évacuation d’un hématome

intracrânien, tandis que d’autres peuvent exiger un traitement médical intensif, par

exemple pour tenter d’assécher l’œdème cérébral post-traumatique. Des mesures

comme l’hyperventilation modérée, qui réduit la concentration de gaz carbonique dans

le sang, et partant, le volume sanguin intracrânien, ou l’administration de diurétiques

pour réduire la quantité d’eau présente dans le cerveau, se sont révélées utiles pour

atténuer l’œdème cérébral ou pour gagner du temps en attendant que l’hématome

puisse être retiré.

On est constamment à l’affût de nouvelles modalités de traitement. On a par exemple

récemment signalé que la progestérone s’était révélée prometteuse pour réduire

la mortalité et l’invalidité associées aux traumatismes cérébraux. Les résultats sont

toutefois préliminaires et il faudra pousser la recherche.

Les traumatismes crâniens graves peuvent entraîner un coma prolongé, une invalidité

permanente ou la mort, et ce, malgré un traitement intensif. Certaines données

semblent indiquer, chez les victimes de traumatismes crâniens graves, une corrélation

entre une amnésie post traumatique (APT) relativement longue, soit une perte partielle

ou totale de la mémoire des événements suivant la LTC, et de mauvais résultats

cliniques. Il faut toutefois souligner que cela ne s’applique qu’aux cas de traumatismes

graves. Par exemple, au cours d’une étude, plus de 60 % des patients qui avaient

présenté une APT de deux à quatre semaines avaient repris leurs activités productives

un an après le traumatisme, tandis que, dans les cas où l’APT avait duré plus de 70

jours, les chances de reprise des activités productives après un an étaient de moins

de 20 %.

Toutefois, comme il est souvent plus difcile de déterminer si une lésion traumatique

cérébrale légère (LTCL) peut être à l’origine d’une invalidité prolongée, nous nous

attarderons surtout sur celles-ci.

Depuis 1974, l’instrument le plus utilisé pour l’évaluation normalisée des traumatismes

crâniens est l’échelle de Glasgow. Les dossiers médicaux font souvent état de

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%