Chapitre 1

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2012 - 2013

1

Chapitre 1

Economie et Démographie

I. Comment la dynamique démographique influe-t-elle sur la croissance économique ?

A l’issue de cette séquence de travail, vous devrez être capable de :

- Définir et d’expliquer les notions de mouvement naturel, mouvement migratoire, population active, épargne, accumulation du capital, cycle de vie

- De présenter les grandes évolutions démographiques séculaires tout en identifiant les différences dans les dynamiques démographiques nationales

- De montrer en quoi l’évolution démographique de la France fait à de nombreux égards figure d’exception

- D’expliquer les comportements d’épargne à partir de l’hypothèse du cycle de vie

- De montrer le lien entre structures démographiques, accumulation patrimoniale et croissance économique

- D’expliquer le lien en économie ouverte entre épargne, investissement et solde courant de la balance des paiements

Sensibilisation

Document 1 : Qu’est-ce que la démographie ?

L'année 1999 a célèbré avec quelque solennité la naissance du six milliardième humain vivant sur la terre ; en décembre 2005, les Nations unies annonçaient

qu'un demi-milliard supplémentaire s'était ajouté depuis 1999 : la population de la planète atteindra probablement 7 milliards d'hommes dès 2013. Au rythme

actuel de l'accroissement annuel (1,8 % en Inde, 0,6 % en Chine au cours de la décennie 1990), quand la population de l'Inde dépassera-t-elle celle de la Chine ?

On a compté, en 2005, 1,3 enfant par femme en Allemagne : l'Europe va-t-elle s'aligner sur ce niveau de fécondité́ ? [..] Existe-t-il plusieurs théories

démographiques ? Peut-on calculer les flux des classes issues du baby-boom qui se sont présentées sur les différentes marches, école, emploi, marché conjugal,

et maintenant retraite ? Quelle est l'efficacité́ des plans de redistribution spatiale de la population et des programmes de limitation des naissances ? [...]

Les définitions de la démographie ont une parenté remarquable : toutes confirment l'approche principalement quantitative des faits, allant de la simple

description statistique à la construction des modèle mathématiques ; toutes distinguent ensuite l'étude des phénomènes de structure, tels qu'on peut les

appréhender à travers les recensements, celle des phénomènes de mouvement (natalité́, mortalité, migrations) et celle des relations entre les deux. La plupart

soulignent en outre l'importance des calculs prospectifs, c'est-à-dire des projections de population que l'on peut faire à partir d'un jeu d'hypothèses, ce qui

suppose une bonne connaissance des évolutions passées et des facteurs de l'évolution.

Catherine Rollet, Introduction la démographie, Armand Colin, Coll.128, 2011.

La démographie est souvent opposée à la psychanalyse. De ces deux sciences de l’homme et de la société, l’une s’occupe de populations, l’autre d’individus.

L’une utilise des mathématiques, l’autre se concentre sur le langage. Pour l’une, l’individu est un parieur anonyme et isolé qui tire au sort les événements de sa

vie, pour l’autre, la société demeure une foule obscure sous l’emprise des pulsions fondamentales du sexe et de la mort. (…) La démographie opère dans le

domaine de la réalité et la psychanalyse dans celui de l’interprétation. En démographie, on naît, on se marie, on donne naissance des enfants, on migre, dans

cet ordre ou dans un autre et puis on meurt. Ce sont des événements réels, des faits.

Hervé Le Bras, La Démographie, Odile Jacob, 2005

Questions :

1. Proposez une définition de la démographie ?

Démographie :

« La démographie est une science ayant pour objet l’étude des populations humaines, et traitant de leur dimension, de leur structure, de leur évolution et de

leurs caractères généraux, envisagés principalement du point de vue quantitatif » Dictionnaire démographique de l’ONU

« La démographie est l’étude des populations visant à connaître leur effectif, leur composition par âge, sexe, statut matrimonial, etc. et leur évolution future.

Elle utilise les informations statistiques fournies par les recensements et l’Etat » www.ined.fr

Insistez sur l’étymologie du : graphie (étude, comme dans géographie) et démos (peuple)

2. Donnez des exemples de variables étudiées / d’analyses menées par les démographes.

A partir du texte de Le Bras : étude de la natalité, de la mortalité, de la nuptialité, des phénomènes migratoires… Autant de variables qui seront revues dans le

cadre du I.A (pas de définition à ce stade de sensibilisation)

3. Pour chacune des propositions suivantes, dîtes si elle relève des études démographiques et termes de structures ou des études démographiques en

termes de mouvement :

a. Le taux de mortalité en France en 2011 est de 8,5‰ selon l’INSEE

b. La génération des femmes nées en 1900 a eu en moyenne au cours de sa vie 1,52 enfant (notez que cela prend en compte al mortalité des

femmes… il s’agit de la descendance finale nette)

c. La population de l’UE à 27 a crû en 2010 de 1 371 212 personnes selon Eurostat

2 méthodes principalement utilisées en démographie :

- Méthode longitudinale : étude d’une génération ou d’une cohorte au cours du temps (quelle sera la descendance finale des femmes nées en 1985 ?)

- Méthode transversale : étude d’une population prise à un moment donnée (structure par âge de la population française, …)

Lien entre l’étude des mouvements démographiques (fécondité, natalité, mortalité, …) relevant principalement des comportements individuels et l’

étude des structure de population à une date donnée (l’état d’une population à une date t est fonction principalement des mouvements qu’elle a subi dans

les périodes précédent cette date).

4. Donnez des exemples de questions en lien avec l’économie que peut se poser le démographe ?

Quels sont les impacts économiques du vieillissement de la population ? Comment la dynamique démographique influe-t-elle sur la croissance économique ?

Ce chapitre a pour objectif d’expliciter les liens entre démographie et croissance économique. Pour cela, nous essaierons dans un premier temps d’analyser

les grandes évolutions démographique séculaires et la situation démographique aujourd’hui en Europe. Puis nous verrons, notamment du fait de son impact

sur les comportements d’épargne, l’évolution des structures démographiques peut expliquer, pour le moins en partie, la croissance économique. Nous

verrons enfon que le lien entre démographie et croissance économique passe par d’autres vecteurs, notamment celui de l’offre de travail et de la

productivité.

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2012 - 2013

2

A. Les grandes évolutions démographiques séculaires

1. Comprendre les indicateurs démographiques : quelques clés d’analyse

Natalité

Natalité : naissance comme composante des populations (Ined)

- Taux brut de natalité : pour une année donnée, nombre de naissances vivantes / population en milieu de période

- 3 facteurs principaux influencent le taux de natalité :

o Le nombre d’individus en âge de procréer (15-49 ans pour les femmes)

o Le comportement de fécondité (pour schématiser, le nombre d’enfants par femme)

o La calendrier des naissances (selon que les femmes ont leurs enfants plus ou moins tôt dans leur vie, la natalité observée diffèrera, à

indicateur conjoncturel de fécondité constant

Fécondité

Fécondité : Naissances mises en relation avec l'effectif des femmes d'âge fécond. Plusieurs moyens de mesurer la fécondité :

- Mesure longitudinale : descendance finale d’une génération de femme (nombre moyen d’enfants qu’une génération de femmes a effectivement mis

au monde)

- Taux de fécondité (généralement exprimé en nb d’enfants par femme):

o Taux de fécondité générale : Nb de naissances vivantes / femmes en âge de procréer en milieu de période

o Taux de fécondité par âge : Nb de naissances vivantes chez les femmes de l’âge x / effectif des femmes de l’âge x en début de période.

o Indicateur conjoncturel de fécondité (également appelé somme des naissances réduites) : somme, pour une année donnée, des taux de

fécondité par âge. « Il mesure le nombre d’enfants qu’aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année

considérée à chaque âge demeuraient inchangés. » (INSEE)

Quelques points d’attention :

- !! Les taux utilisés dans le calcul sont ceux observés au cours d'une année donnée dans l'ensemble de la population féminine (composée de plusieurs

générations) et ne représentent donc pas les taux d'une génération réelle de femmes. Il est probable qu'aucune génération réelle n'aura à chaque

âge les taux observés.

- !! Un indicateur conjoncturel < 2,1 n’est pas nécessairement synonyme de non remplacement de la population. Le nb d’enfant pas femme donné par

cet indicateur est théorique : « La fécondité particulièrement basse en France dans les années 1930 conduisait à des projections pessimistes… qui,

par nature, ne pouvait prévoir le baby boom.

Mortalité

Mortalité : décès comme composante des populations

- Taux brut de mortalité : Nombre de décès / population moyenne au cours de l’année. Exprimé en ‰.

- Taux de mortalité par âge : nb de décès à une âge donné / population moyenne de cet âge

- Espérance de vie à la naissance : L'espérance de vie à la naissance (ou à l'âge 0) représente la durée de vie moyenne - autrement dit l'âge moyen au

décès - d'une génération fictive qui serait soumise à chaque âge aux conditions de mortalité de l'année considérée.

Mouvement migratoire

Mouvements migratoires : déplacements de populations, le plus souvent entendu au sens des migrations internationales.

Vision en termes de flux : immigrants / émigrants ; en termes de stocks : immigrés

- Immigrés : personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. !! Il existe des immigrés français : naturalisation

- Immigrants : étranger qui, pour la première fois reçoit un titre de séjour d’une durée supérieure ou égal à un an.

Schéma de synthèse : le mouvement général des populations

Compléter le schéma ci-dessous à l’aide des termes suivants : Emigration, Natalité, Mortalité, Immigration, Solde naturel

- Mouvement (ou solde) naturel : Mouvement de population (à la hausse ou à la baisse) expliquée par les différences entre mortalité natalité

o Nombre de naissances – Nombre de décès

o Taux d’accroissement naturel : solde naturel sur une période / population moyenne sur cette période

- Mouvement (ou solde) migratoire : Mouvement de population (à la hausse ou à la baisse) expliquée par les différences entre immigration et

émigration

o Nb d’immigrants – nb d’émigrants sur une période donnée (année civile le plus souvent)

- Accroissement de la population : directement dépendante des soldes naturel et migratoire

o Accroissement d’une population : solde naturel + solde migratoire = (natalité – mortalité) + (immigration – émigration)

o Taux d’accroissement global = (taux de natalité – taux de mortalité) + (taux d’immigration – taux d’émigration)

ACCROISSEMENTTOTALEDELA

POPULATION

SOLDEMIGRATOIRE

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2012 - 2013

3

2. Les évolutions démographiques séculaires : L’Europe de la transition démographique

L’évolution de la population mondiale sur longue période

Document 2 – L’histoire des populations : la transition démographique

Extrait vidéo - http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/videos/transition_demographique/

Questions :

1. Quelles sont les caractéristiques de la population mondiale avant 1800 ?

Population mondiale avant la transition démographique :

- Quelques centaines de millions d’habitants

- Forte mortalité / Faible espérance de vie à la naissance (environ 25 ans)

- Forte fécondité (6 enfants par femmes)

Stagnation de la population

2. Quel phénomène explique la très forte croissance de la population mondiale depuis 1800 ?

Transition démographique :

- Théorie élaborée dans les années 30 par Adolphe Landry (La révolution démographique. Etudes et essais sur les problème de population, 1934) puis

reprise et approfondie par des chercheurs américains, au premier rang desquels Frank Notestein (« Population, the long view », in T. Schultz Food for

the world, 1945) Noter au tableau, pas nécessairement à retenir par les élèves

- Modèle permettant d’expliquer le passage d’un régime démographique traditionnel – pré-transitionnel - (taux d’accroissement naturel faible,

mortalité et natalité élevée) à un régime démographique moderne – post transitionnel - (tx d’accroissement naturel faible, natalité et mortalité

faible).

Reprendre le graphique suivant au tableau

Différentes phases du modèle :

- Etat pré-transitionnel : mortalité forte, natalité forte

accroissement naturel faible

o Phase 1 : baisse continue de la mortalité, natalité

reste à une niveau élevée accroissement naturel

fort

o Phase 2 : baisse ralentie de la mortalité, baisse de la

natalité baisse de l’accroissement naturel

- Etat post-transitionnel : natalité et mortalité faible (famille

réduite) accroissement naturel faible.

3. Comment explique-t-on ce phénomène ?

- Thèse généralement admise concernant la transition démographique et relatée dans la vidéo : progrès de l’alimentation (ex : progrès agricole –

suppression de la jachère, développement des engrais, croissance des rendements), de l’hygiène (ex : recul de l’insalubrité public : traitement des eaux

usées et réseaux d’eau potable) et de la médecine (ex : révolution pastorienne

⇒

lutte contre les maladies contagieuses, principes de l’asepsie)

baisse de la mortalité hausse structurel de la natalité (du fait de la hausse de la population) prise de conscience de la baisse de mortalité dans

les couples réduction des naissances baisse de la natalité.

- Concernant la baisse de la fécondité, d’autres facteurs que ceux évoqués dans la vidéo sont à retenir :

o Urbanisation : à la campagne, l'enfant est une charge, mais aussi rapidement, un facteur de production. A la ville, il est d'abord une

charge. On constate donc que l'urbanisation s'accompagne souvent d'une réduction rapide de la fécondité, accentuée par la promiscuité

et des conditions de vie urbaines.

o Facteurs d’ordre linguistique (transition de la fécondité plus précoce dans les pays francophones)

o Facteurs d’ordre religieux (rôle des clergés en Espagne ou en Irlande a freiné le développement du contrôle de la fécondité)

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2012 - 2013

4

La transition démographique en Europe

Document 3 – La transition démographique européenne en chiffres

Source : F. Rothenbacher, The European Population 1850-1945, MacMillan, 2002 cité par A. Monnier, Démographie Contemporaine en Europe, A. Colin, 2006

Questions :

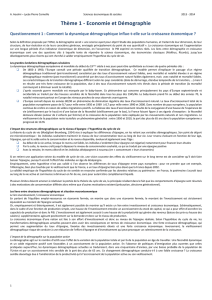

1. Donnez la signification de la valeur de l’accroissement naturel au Royaume-Uni en 1880.

Tout au long du 18ème siècle, et c’est encore vrai en fin de siècle, les flux migratoires ont ralenti la progression de la population européenne. Du seul fait du

mouvement naturel, la population de l’Europe aurait dû doubler entre 1800 et 1870. Or, elle n’a augmenté que de 70% entre ces deux dates, en raison d’une

émigration considérable

2. Pourquoi l’auteur du tableau a-t-il choisi d’y faire figurer la date à partir de laquelle la mortalité et la natalité passe en dessous d’un certain seuil ?

Le deux premières colonnes du tableau indique le démarrage des 2 phases de la transition. Première phase : début de la baisse de la mortalité, seconde phase,

début de la date de baisse de la natalité.

3. Tous les pays européen ont-ils connu la phase de transition démographique au même moment ?

La phase de transition d’étale schématiquement de 1850 à 1950, mais le démarrage de la première phase ne s’effectue pas aux même dates pour tous. On pet

retenir :

- La précocité de la phase de démarrage de la transition dans les pays nordiques (la Norvège est l’exemple type)

- Le retard de la phase de baisse de la mortalité en Europe du Sud et en Allemagne

4. Le tableau confirme-t-il les hypothèses du modèle de transition démographique en ce qui concerne natalité et mortalité ?

Confirmation des hypothèses de la transition :

- Evolution des taux de mortalité et de natalité entre 1880 et 1930 Confirmation de la phase de transition (baisse importante dans tous les pays

d’Europe)

- Evolution des taux de natalité : confirmation également, mais il aurait fallu aller un peu plus loin dans le temps pour observer une baisse plus sensible

du niveau d’accroissement naturel

D’autres éléments confirment la transition :

- Fécondité : Baisse en moyenne de la fécondité de 1,5 à 2 enfants par femme en Europe entre 1850 et 1950

- Espérance de vie : Hausse de 15 ans de l’espérance de vie à la naissance

5. En quoi le cas de la France vous paraît-il relever d’une exception ?

Exception française : la natalité est passée sous le seuil des 30 pour mille avant que la mortalité n’atteigne le seuil de 20 pour mille. En France on observe (à

partir de 1750) et tout au long de la transition une chute relativement conjointe et simultanée des taux de natalité et de mortalité ce qui empêche la France de

connaître un essor démographique rapide lors de cette transition :

Ex : France / ALL :

- 1870 : 36 millions d’habitants contre 41

- 1914 : 39 contre 65 millions d’habitants

3. La situation démographique européenne de l’après transition à aujourd’hui

La situation démographique européenne dans la seconde moitié du 20ème siècle – Aperçu général

Document 4 – Aperçu général des évolutions démographiques européennes entre 1950 et 2009

Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la population européenne dans son ensemble a achevé́ sa transition démographique. Dans les années 1950, le

taux d’accroissement annuel de la population de l’Europe oscillait entre 10 ‰ et 11 ‰ (…). Il a connu ensuite une diminution continue, pour devenir nul en 1995

et 1996. Jusque-là̀, la croissance était essentiellement assurée par l’excédent naturel. Mais la migration est devenue de plus en plus importante et, à partir du

milieu des années 1990, elle compense une grande partie des pertes de population liées à l’excèdent des décès sur les naissances. Entre 1997 et 2001 la

population de l’Europe a diminué de 2,08 millions d’habitants, mais sans l’apport migratoire la diminution aurait été́ plus de deux fois supérieure (4,86 millions).

En 2002-2008, la population de l’Europe retrouve une légère croissance (2,5 ‰ en 2007 et 2008), complètement assurée par la migration. (…).

Au 1er janvier 1980, l’Europe comptait 692,5 millions d’habitants ; au 1er janvier 2009 la population avait augmenté de plus de 40 millions (soit 6 %) pour

atteindre 733,4 millions. Dans 22 pays, l’accroissement de la population a été supérieur à 10 %. Parmi les pays les plus peuplés, les croissances fortes sont en

Espagne (23,1 %), en France (16,3 %), et au Royaume-Uni (9,5 %). La population de Pologne a augmenté de plus de 7 %, celle d’Italie de plus de 6 %, celle de

l’Allemagne de 4,9 %, et celle de Russie de 2,7 %. Au total, pour cette période de trente ans, la variation moyenne d l’effectif de population des pays (…)a été de

15 %.

Des trois [dernières] décennies, la plus favorable à la croissance démographique a été la première (1980-1990) ; la population augmentait alors dans presque

tous les pays à l’exception de la Hongrie (– 3 %), la Bulgarie (– 0,9 %) et la Macédoine (0 %). La croissance était la plus rapide en Europe du Sud et de l’Est, la plus

faible dans le Nord et l’Ouest.

Durant la décennie suivante, marquée par de profondes transformations sociales dans l’Est de l’Europe, la croissance de l’ensemble de la population

européenne s’est quasiment arrêtée. De 1990 à 2000, l’augmentation n’a été que de 4,5 millions de personnes, soit 0,6 %, l’effectif total atteignant 725 millions.

La population a diminué de 6 % en moyenne dans 17 pays qui abritaient près de 300 millions d’habitants (40 % de la population européenne). Les pertes les plus

sensibles ont eu lieu dans les pays ayant connu des conflits armés, notamment la Moldavie et la Bosnie-Herzégovine (– 16 %) et deux pays Baltes, l’Estonie et la

Lettonie (respectivement – 12 % et – 10 %). De fait, toute l’Europe orientale est une zone de dépopulation, à l’exception de la Pologne, la Slovaquie et surtout la

Macédoine (+ 8 %).

Entre 2000 et 2009, la République tchèque, la Bosnie-Herzégovine et la Slovénie ont cessé de se dépeupler, mais l’Allemagne et la Pologne ont commencé. La

population de l’Europe a augmenté de 1,2 % et le nombre de pays dont la population diminue a été réduit à 14, mais ces derniers regroupent 378 millions

d’habitants, soit plus de la moitié de la population de l’Europe.

Source : A. Adveev & alii,, « Populations et tendances démographiques des pays européens », Population n° 1, 2011, Ined

Questions :

1. Quelle évolution générale le premier paragraphe décrit-il ?

Evolution générale de la démographie européenne depuis 1950

- Diminution régulière du taux d’accroissement de la population depuis la fin de la transition démographique (1950) en Europe

1880 1930 1880 1930 1880 1930

Danemark 1881 1899 32 18 19 11 13 7

Norvège avant1850 1899 31 16 17 11 13 6

Allemagne 1904 1910 37 16 26 11 12 5

Royaume-Uni 1881 1892 33 16 19 12 13 4

France 1902 avant1850 25 18 22 16 2 2

Italie 1912 1923 36 25 29 15 8 11

Russie Findesannées30 vers1950 50 44 36 22 14 22

Tauxbrutdenatalité

Tauxbrutdemortalité

Accroissementnaturel

Tauxbrutdemortalité

inférieurà20‰àpartirde

Tauxbrutdenatalitéà30‰à

partirde

A. Aoulmi – Lycée Pierre Corneille

Sciences économiques & sociales

2012 - 2013

5

- Rôle important des migrations pour expliquer pour expliquer le mouvement général des populations européenne (sans les migrations, la population

européenne serait globalement en déclin). A noter que ce de point de vue, la France fait figure d’exception dans la mesure où sa croissance

démographique est plutôt tirée par l’accroissement naturel.

2. Comment caractériser les évolutions démographiques européennes des trois dernières décennies ?

Les évolutions sont plutôt contrastées, autour d’une tendance générale à un très fort ralentissement de la croissance démographique européenne.

- L’Europe de l'Ouest et du Nord continue de voir sa population progresser

- L'Europe centrale et de l'Est connaît plutôt une tendance à la stagnation (Allemagne, Italie, Russie, Pologne), voire à la baisse de la population (pays

baltes, Roumanie, Hongrie...).

Cette situation s’explique largement par une baisse de la fécondité mais les phénomènes migratoires viennent accentuer l'évolution pour certains pays (Europe

de l'Est avec des soldes migratoires négatifs) ou compenser partiellement le mouvement naturel.

Synthèse : quelques éléments à retenir sur l’évolution depuis la fin de la seconde guerre mondiale :

- Hausse de la population de 34%

- Baisse de la croissance de la population : de 9,3 pour mille entre 1950 et 1969 à 0,7 pour mille entre 1990 et 2000

- Apogée de la population européenne en 1996 : l’Europe ne sera peut-être jamais autant peuplée qu’à cette date sauf si politique d’immigration active

L’Europe aujourd’hui : vieillissement de la population, chute de la fécondité et migration

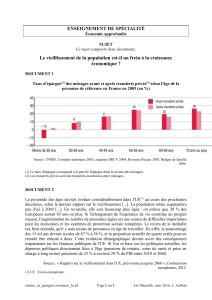

Document 5 – Le vieillissement de la population : un phénomène généralisé ?

Source : A. Monnier, Démographie Contemporaine en Europe, A. Colin, 2006 et Eurostat pour les données 2010

Questions

1. Calculez, de deux façons différentes, l’évolution de la proportion des plus de 65 ans, dans les différentes partie de l’Europe.

2. Le vieillissement de la population est-il un phénomène généralisé ? Touche-t-il avec la même ampleur l’ensemble des pays européen.

Le vieillissement de la population est un phénomène généralisé. En effet, la part des 65 et plus augmente dans l’ensemble des pays européens entre 1950 et

2000. Citer chiffres. Situation toutefois contrastée, avec une augmentation beaucoup plus nette des 65 et +, un vieillissement beaucoup plus rapide en Europe

Méridionale (Espagne, Italie) et en Allemagne. Citer chiffres

3. La France est-elle dans une situation particulière ?

Mouvement de vieillissement de la population touche également la France. Mais à un degré moindre que dans la plupart des pays européens : pour preuve, le

taux de croissance des 65 et + est l’un des plus faibles d’Europe (+ 47% environ contre près de +113% pour l’ensemble des pays européen.)

4. Quels sont d’après-vous les principaux facteurs du vieillissement des populations ?

Principaux facteurs du vieillissement de la population en France :

- Fécondité : impacts négatifs jusque dans les années 70, mais ensuite, faible fécondité tend à accroître le vieillissement vieillissement par le bas

- Baisse de la mortalité : surtout à partir des années 70 (avant, cela concernait principalement la mortalité des enfants) vieillissement par le haut

- Effet des migrations (neutre dans le cas de la France)

!! C’est principalement l’effet baisse de la mortalité qui joue en France, qui connaît donc un vieillissement par le haut.

1950 2010 1950 2010 1950 2010

Danemark 33,2 23,5 9,1 16,3 1,2 4,1

Norvège 30,7 25,7 9,7 14,8 1,7 4,5

Allemagne 30,4 21,3 9,7 20,7 1 5,1

Royaume-Uni 28,9 25,2 10,7 16,5 1,3 4,7

France 30,2 25,4 11,4 16,8 1,7 5,4

Italie 34,8 19,6 8,3 20,3 1,1 5,8

Espagne 36,5 21 7,3 16,9 1 4,9

Europe 34,6 24,4 8,2 17,4 1,1 4,7

Proportion(en%)delapopulationâgéede:

Moinsde20ans

Plusde65ans

Plusde80ans

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%