Vincent SULLEROT - Bibliothèques

Université de Montréal, 30 septembre-2 octobre 2004

Colloque « G. W. Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain (1704-2004) »

Vincent Sullerot

(Université Paris IV – Sorbonne)

La naturalisation du probable

Une réforme conceptuelle dans les Nouveaux Essais de Leibniz

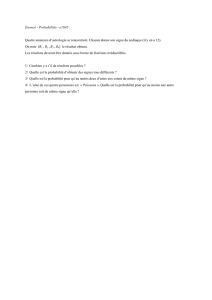

• Nouveaux Essais sur l’entendement humain, livre IV, chapitre

XV

, § 1

Réf. : A VI

VI

457-458 (éd. J. Brunschwig, Paris, GF-Flammarion, 1990, p. 361-362).

N. B. : le texte et la variante sont ceux de l’édition de l’Académie ; l’orthographe a été

ici modernisée.

Chapitre

XV

De la Probabilité

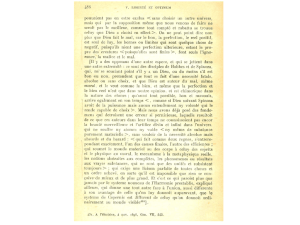

§. I. PHILAL. Si la démonstration fait voir la liaison des idées, la probabilité

n’est autre chose que l’apparence de cette liaison fondée sur des preuves où l’on ne voit point

de connexion immuable. §. 2. Il y a plusieurs degrés d’Assentiment depuis l’assurance

jusqu’à la conjecture, au doute, à la défiance. §. 3. Lors qu’on a certitude, il y a

intuition dans toutes les parties du raisonnement, qui en marquent la liaison ; mais ce qui me

fait croire est quelque chose d’étranger. §. 4. Or la probabilité est fondée en des conformités

avec ce que nous savons, ou dans le témoignage de ceux qui le savent.

THÉOPH. J’aimerais mieux de soutenir qu’elle est toujours fondée dans la vrai-

semblance ou dans la conformité avec la vérité : et le témoignage d’autrui est encore une

chose que le vrai a coutume d’avoir pour lui à l’égard des faits qui sont à portée. On peut

donc dire que la similitude du probable avec le vrai est prise ou de la chose même ou de

quelque chose étrangère. Les Rhétoriciens mettent deux sortes d’arguments : les artifi-

ciels qui sont tirés des choses par le raisonnement, et les inartificiels qui ne se fondent

que dans le témoignage exprès ou de l’homme ou peut-être encore de la chose même. Mais

il y en a de mêlés encore, car le témoignage peut fournir lui-même un fait qui sert à

former un argument artificiel.

19 d’étranger. | THÉOPH. J’ai déjà dit que la probabilité est fondée dans la similitude avec la

vérité barré | §. 4. Or L

1

Colloque NE – Montréal, 30 sept.-2 oct. 2004

1

Avertissement : le texte qui suit est une version à peine remaniée de la communication

donnée au colloque ; il en conserve donc largement le caractère oral.

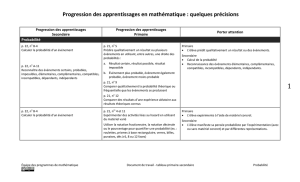

I. Le problème et la méthode : le probable dans les Nouveaux Essais

1. La raison du lieu et le choix d’une lecture interne

La question du probable chez Leibniz est une question « embarrassée ». Leibniz

formule trop souvent le desideratum d’une logique du probable, ou tout au moins d’une

théorie des degrés de probabilité, pour que l’on s’autorise à l’ignorer purement et

simplement ; simultanément, il semble avoir trop peu avancé ce projet pour qu’il soit possible

d’en traiter sérieusement ex professo. Si l’on s’obstine pourtant à poursuivre les linéaments de

cette question dans son œuvre, il apparaît que les Nouveaux Essais sont un lieu d’élaboration

majeur, peut-être le principal, d’une théorie du probable et de la connaissance probable.

Avant de tenter une présentation synthétique d’un aspect de cette réflexion,

relativement dispersée dans le texte des NE, il convient donc de se demander pourquoi il

fallait que ce fût ici, à l’occasion de ses « remarques » ou « observations » sur l’Essay de

Locke, que Leibniz réunît la plus grande partie de ses considérations sur cette question – en

termes leibniziens : pourquoi ici plutôt qu’ailleurs, car on sait bien que si « c’est partout

comme ici », deux textes de Leibniz ne diffèrent pourtant jamais solo numero. Cette question

initiale de la raison du lieu, simplement circonstancielle en apparence, pourrait bien nous

aider à saisir la signification d’ensemble de cette théorie en l’inscrivant dans son contexte

propre.

Cette suggestion appelle comme son corrélat un choix méthodologique : celui d’une

lecture interne des NE, qui tire sa substance de ce seul texte. On ne s’autorisera à en sortir

(pour aller ailleurs dans le corpus leibnizien) que dans le but d’éclairer ou de développer un

élément des NE eux-mêmes, et non pour trouver ailleurs une réponse aux questions que

poseraient les NE, ou pour poser aux NE des questions qui ne sont pas les leurs.

Cette option méthodologique est sous-tendue par une hypothèse exégétique relative au

statut des NE au sein du corpus leibnizien, hypothèse selon laquelle l’économie du texte des

NE obéit à une relative clôture problématique. Elle n’implique pas nécessairement de clôture

conceptuelle ; encore moins, bien sûr, de clôture génétique : on peut, et il faut souvent aller

chercher ailleurs des éléments qui rendent intelligible le texte des NE, l’origine et le sens de

certains termes et de certains énoncés. On peut aussi trouver ailleurs des éléments qui rendent

problématiques certaines thèses ou formules des NE. Mais si l’on veut comprendre les NE au

Colloque NE – Montréal, 30 sept.-2 oct. 2004

2

seul plan des problèmes qui y sont posés et du traitement qu’ils y reçoivent, l’Essay de Locke

et les NE devraient en principe suffire.

2. Le problème : probabilité et connaissance (du) probable

Ces contraintes formelles étant explicitées, reste à donner une première formulation de

notre problème. J’ai déjà mentionné l’énoncé, récurrent chez Leibniz, du desideratum d’une

logique du probable. Quelle qu’en soit la forme, on sait qu’il s’agit en général d’un projet qui

vise à doter l’esprit humain de la pièce maîtresse d’une méthode spécialement adaptée à la

connaissance des vérités contingentes. On sait aussi que la logique et la métaphysique de

Leibniz assignent à ces vérités une nature à part ; cette nature, d’un seul et même mouvement,

élève en droit ces vérités à une intelligibilité rationnelle complète, et soumet en fait la

connaissance effective de ces vérités à des exigences plus qu’humaines. Il est donc essentiel à

la pensée leibnizienne d’élaborer, sur le plan épistémologique, des procédures qui permettent

une appréhension concrète de ces vérités par la raison humaine. C’est ici qu’intervient le

probable, comme une norme épistémique générale propre à régler ces procédures, mais aussi

comme un concept qui s’y révèle directement opératoire – un concept, ou plutôt une famille

de concepts qui lui associe notamment la certitude morale, la présomption ou la conjecture.

Cet effort théorique de Leibniz est cependant toujours fragmentaire. Son apparente

disparité conceptuelle, et sa dispersion matérielle bien réelle, obligent à s’interroger sur sa

véritable unité. On est tout naturellement porté, pour ce faire, à poser la question de l’exacte

signification donnée par Leibniz au concept de probabilité, soit, pour parler comme Leibniz,

de la nature du probable. C’est à cette seule question que sera consacré cet exposé, où

j’essaierai de décrire par quelle réforme conceptuelle Leibniz restitue au probable ce qu’il

tient pour son unité et son fondement réels. Les résulats de cette enquête permettraient par

ailleurs, ce que l’on ne fera pas ici, de mieux comprendre les fonctions épistémologiques du

probable, autrement dit les usages qui lui sont assignés dans le cadre de la théorie de la

connaissance probable qui se dessine progressivement au fil des pages des NE. Il s’agirait

alors de mieux cerner le statut ou le type de cette connaissance, c’est-à-dire de la situer au

sein des différents régimes de perception distingués par Leibniz, et d’apprécier les parts

respectives que prennent l’art et la nature à sa mise en œuvre.

3. Une stratégie : du réseau des réflexions probabilistes au commentaire du chap.

XV

Un tel programme serait trop ambitieux, et je me concentrerai exclusivement sur le

problème de la nature du probable. Il faut cependant situer ce problème en décrivant

Colloque NE – Montréal, 30 sept.-2 oct. 2004

3

brièvement le réseau de pensées des NE dont il constitue un nœud décisif, pour mieux en faire

percevoir la portée.

Il s’agit d’une part des différents cas particuliers d’usages du probable dans les NE :

les concepts et les arguments probabilistes, hors du cadre où ils apparaissent thématiquement,

sont en effet opératoires en de nombreux autres lieux. Leibniz les mobilise en particulier pour

défendre les pouvoirs de la raison humaine contre les défis du scepticisme, qu’il s’agisse des

preuves de la vérité de la religion chrétienne (ou motifs de crédibilité pour la foi humaine), de

la défense des vérités qui sont de foi divine, ou encore des preuves de l’extériorité – preuves

de l’existence de la res extra et de la réalité des phénomènes. Je laisserai a fortiori de côté les

champs déjà traités ici par d’autres intervenants, tels que la théorie des espèces au livre III, la

méthode des hypothèses présentée par F. Duchesneau ou encore l’art de disputer traité par

M. Dascal. L’ensemble de ces usages particuliers permet de constater comment opère

effectivement la théorie de la connaissance probable.

D’autre part, et concernant cette fois le traitement thématique du probable, je ne

m’attarderai pas sur certains aspects pourtant très importants des réflexions de Leibniz. J’ai

déjà évoqué le problème du statut de la connaissance probable et de sa position au sein de la

gradation des types de perception, entre le régime empirique des bêtes et le régime de pure

raison dont est capable l’esprit humain. Mentionnons enfin d’autres éléments plus étroitement

liés au problème de la nature du probable, déjà relativement connus

1

ou développés ailleurs

par Leibniz au moins autant que dans les NE, qu’il s’agisse de la critique du probabilisme

théologique ou de la question du fondement logico-métaphysique du probable en termes de

degré de possibilité.

Le but ici est plus modeste, et la stratégie est simple : clarifier la nature du probable en

proposant un commentaire du début du chap.

XV

du livre IV (cf. texte supra). En restreignant

ainsi l’objet de mon attention, j’espère pouvoir examiner dans son détail un échantillon du

dialogue noué sur ce point avec Locke. Une petite originalité de ce commentaire : je me

donnerai la liberté de parcourir ce passage dans le désordre, et plutôt selon une lecture

régressive, de la fin au début de l’intervention de Théophile, espérant ainsi mieux mettre au

jour ses conditions d’intelligibilité.

1

Notamment par les travaux de Marc Parmentier : L’estime des apparences. 21 manuscrits de Leibniz

sur les probabilités, la théorie des jeux, l’espérance de vie, Paris, Vrin, 1995 ; « Concepts juridiques et

probabilistes chez Leibniz », Revue d’Histoire des Sciences, 46, 1993, p. 439-485.

Colloque NE – Montréal, 30 sept.-2 oct. 2004

4

4. Le cadre conceptuel de la réforme leibnizienne

Concernant la nature du probable, on pourrait réunir les interventions de Leibniz dans

les NE sous le titre de réforme conceptuelle, réforme dont l’orientation principale se

comprend comme une naturalisation du probable. On peut ici parler de réforme au sens où il

arrive à Leibniz de définir la reformatio comme un « changement » fondé en raison ou

« accompagné d’un motif d’amendement » (mutatio cum praetextu emendandi)

2

. Cette

réforme, on va le voir, s’accompagne d’un déplacement terminologique qui conduit du

« probable » au « vraisemblable ». Pour la comprendre, il convient de porter la plus grande

attention à l’usage que l’on fait dans le commentaire de notions empruntées à l’histoire

ultérieure et à la philosophie contemporaine de la probabilité.

Je voudrais en particulier mentionner, pour la mettre à distance, la dualité du concept

de probabilité telle que l’a décrite Ian Hacking en 1975 dans son Émergence de la

probabilité

3

, dualité conceptuelle à laquelle est subordonnée son interprétation de la pré- ou

protohistoire philosophique de la probabilité classique, elle-même menée sous les auspices

d’une généalogie « hégéliano-foucaldienne ». Le premier versant de ce concept dual est la

probabilité « statistique », qui s’applique aux lois des processus aléatoires, soit la tendance

présentée par certaines techniques aléatoires (chance devices) à produire des fréquences

stables. Son second versant est constitué par la probabilité « épistémique » (epistemological),

qui sert à évaluer les degrés de la croyance raisonnable, garantie par certains éléments

d’évidence factuelle. Cette division constitue par ailleurs une version possible du partage

entre probabilité objective et probabilité subjective.

Cette distinction, comme Hacking le mentionne lui-même, vient en ligne directe de

l’article séminal publié en 1945 par Rudolf Carnap : « The two concepts of probability »

4

.

Carnap, recherchant une « explication » du « concept préscientifique de probabilité »,

distingue entre une « probabilité

1

», le « degré de confirmation » logique, et une

« probabilité

2

», la fréquence relative observée dans une longue suite, ou fréquence

statistique. Or cette distinction permet à Carnap de défendre la compatibilité de la probabilité

« logique » (probabilité

1

) avec le programme de l’empirisme, pour faire de cette probabilité le

2

[Vorarbeiten zur Characteristica Universalis. Definitionentafel], A VI

II

508, 2

e

moitié 1671-

printemps 1672 ? (où Leibniz suit l’ordre de l’Essay… de John Wilkins).

3

The Emergence of Probability. A philosophical study of early ideas about probability, induction and

statistical inference, Cambridge, Cambridge University Press, 1975 ; réimpr. 1978 ; L’émergence de la

probabilité, trad. Michel Dufour, Paris, Seuil, 2002.

4

Philosophy and phenomenological research, 5, 1945 ; reproduit avec quelques légers changements in

R. Feigl & M. Brodbeck (dir.), Readings in the philosophy of science, New York, Appleton Century Crofts,

p. 438-451 ; trad. R. Blanché in R. Blanché, La méthode expérimentale et la philosophie de la physique, Paris,

A. Colin, 1969, p. 355-367.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%