Progrès technique et évolution économique

Séquence 1-SE00 15

Progrès technique et

évolution économique

>

J.A. Schumpeter

« Capital, investissement et progrès technique » – Séquence 2, enseignement obligatoire.

© Cned – Académie en ligne

Sommaire séquence 1-SE00 17

Chapitre 1 > La thèse de Schumpeter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

L’auteur

L’analyse de l’innovation

Chapitre 2 > Actualité de thèse de Schumpeter

et prolongements contemporains

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

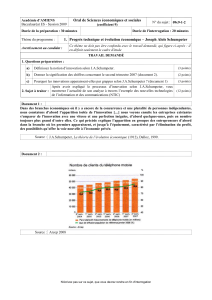

Importance de la recherche - développement

Taille des entreprises et innovations

Innovations et cycles économiques

© Cned – Académie en ligne

Séquence 1-SE00 19

La thèse de Schumpeter

(1883-1950)

L’auteur

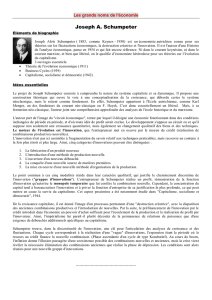

a. Eléments biographiques

Joseph Aloïs Schumpeter est né en 1883 en Moravie. Issu d’un milieu aisé (bourgeoisie industrielle), il

fait des études de droit et d’économie à l’université de Vienne.

Après avoir enseigné à l’université de Czernowitz puis à Graz (1911 à 1919), il sera ministre des

finances puis président d’une grande banque viennoise qui fera faillite en 1927. Il poursuit alors une

carrière universitaire à l’étranger, puis se réfugie aux États-Unis après la victoire du nazisme en 1932,

il y restera jusqu’à sa mort en 1950.

Principaux ouvrages :

Théorie de l’évolution économique

(1912) : présentation de sa théorie de l’innovation et des cycles

économiques.

Les cycles des affaires

(1939) : poursuite de son étude des cycles économiques.

Capitalisme, socialisme et démocratie

(1942) : présentation de son analyse de la destruction du

capitalisme.

Histoire de l’analyse économique

(publié après sa mort en 1954).

À travers son œuvre, il étudie la nature, le fonctionnement et l’avenir du capitalisme.

b. Un économiste hétérodoxe

On le qualifie d’économiste hétérodoxe car on ne peut le classer dans aucun des trois grands courants

de pensée (libéral, keynésien et marxiste).

Il s’oppose à la théorie néoclassique qui considère que le système capitaliste tend spontanément vers

un équilibre stable. En effet, J.A. Schumpeter va montrer que la situation normale de l’économie n’est

pas l’équilibre mais le déséquilibre dynamique rythmé par la fréquence des innovations.

Très marqué par la lecture de Marx, il n’en partage pas pour autant les idées. Selon Schumpeter le

profit ne correspond pas à la plus-value (c.a.d travail non payé (rétribué)) volée aux travailleurs comme

le démontre Marx, mais à la récompense provisoire des risques pris par l’entrepreneur. Cette prise de

risque est le moteur indispensable à la croissance et la prospérité.

L’analyse de l’innovation

a. Qu’est-ce qu’une innovation ?

Exercice

Document 1

L’innovation

Voir page suivante

© Cned – Académie en ligne

Séquence 1-SE00

20

Question

Relevez les différentes innovations mises en évidence par Schumpeter, et illustrez d’un exemple.

Sans innovation, l’économie fonctionnerait selon le principe du circuit économique et évoluerait vers

un État stationnaire.

Selon Schumpeter, ce sont les innovations qui impulsent la croissance.

L’auteur définit cinq types d’innovations qui permettent soit une diminution du coût de production (1)

soit un accroissement de l’offre et de la demande (2).

– (1) Innovations qui portent sur une amélioration des conditions de production : introduction d’une

méthode de production nouvelle, réalisation d’une nouvelle organisation.

– (2) Fabrication d’un bien nouveau, ouverture d’un débouché nouveau et conquête d’une source

nouvelle de matières premières.

b. Le rôle clé de l’entrepreneur et la rente de monopole temporaire

Document 2

L’entrepreneur schumpéterien

« La transformation de l’outillage, la mise en place de nouvelles méthodes de production, la conquête de

nouveaux marchés et, plus généralement, le recours de nouveaux procédés dans les affaires introduisent,

avec la dimension du pari, le risque de l’erreur et se heurtent à des obstacles que l’on ne rencontre pas

lorsque l’on s’en tient à une gestion routinière. Voilà qui paralyse la majorité des entrepreneurs, si bien qu’ils

ne peuvent changer leurs méthodes que lorsqu’ils perçoivent clairement le succès des autres. La stratégie de

l’innovation réclament de l’énergie, de la décision et de l’aptitude à reconnaître dans une situation donnée, les

facteurs qui déterminent le succès. On rencontre rarement toutes ces qualités réunies et c’est ce qui explique

pourquoi, même en l’absence d’entraves réelles à la concurrence comme les cartels par exemple, le réflexe

concurrentiel ne fonctionne pas automatiquement, et, cette circonstance, en retour, explique l’importance

des bénéfices qui peuvent accompagner certaines réussites de ce type. C’est ainsi qu’au 19e siècle se sont

constituées les fortunes dans l’industrie et qu’elles se constituent encore de nos jours. C’est ainsi que la

position de certaines familles bourgeoises s’élève absolument et relativement. Ce n’est ni l’épargne, ni la

gestion efficace en tant que telles, mais l’aptitude à remplir cette tâche novatrice qui est décisif. Et dans

le passé des dynasties industrielles les plus importantes, on trouve en général une ou plusieurs décisions

© Editions Dalloz

© Cned – Académie en ligne

Séquence 1-SE00 21

stratégiques, qui ont été pour beaucoup dans l’établissement de leur position, alors que la simple gestion

du patrimoine, qu’elle qu’en soit par ailleurs la qualité, a toujours été un signe de déclin. »

J.A. SCHUMPETER,

Impérialisme et classes sociales,

© 1972 by Les Éditions de Minuit.

Question

Exercice

Quelle différence Schumpeter établit-il entre l’entrepreneur innovateur et le gestionnaire ? Quel est le

rôle de l’innovateur ?

Schumpeter attribue le rôle le plus glorieux, le plus déterminant à l’entrepreneur. C’est un personnage

hors du commun doués de qualités exceptionnelles et dont l’action, la prise de risque provoque la

rupture du circuit en introduisant une innovation.

C’est aussi, celui qui fera le plus de profit. Selon Schumpeter, le profit est issu de l’innovation qui

a réussi sur un marché. « Ces exemples nous montrent que le profit est par essence, le résultat de

l’exécution de nouvelles combinaisons. » Schumpeter, in

Théorie de l’évolution économique,

2e édition,

1926.

Le profit récompense l’entrepreneur dynamique et innovant ; c’est grâce à cette motivation financière

que l’entrepreneur est amené à innover.

Au départ, l’innovation mettra l’entrepreneur dans une situation de monopole :

Si l’innovation concerne les nouveaux produits, il sera le seul à en fabriquer. Si l’innovation concerne

de nouveaux procédés, cela lui permettra d’avoir des coûts inférieurs à ceux du marché. C’est la rente

de monopole.

Schumpeter montre que cette rente de monopole est temporaire car les entrepreneurs imitateurs attirés

par le profit vont suivre la voie de l’innovation.

c. Critique de la concurrence

Exercice

Document 3

Taille des entreprises et innovation

L’introduction de nouvelles méthodes de production et de nouvelles marchandises est difficilement concevable

si, dès l’origine, les innovateurs doivent compter avec des conditions de concurrence parfaite et parfaitement

rapide. Or, ceci veut dire que le progrès économique, au sens où nous entendons ce terme, est en majeure

partie incompatible avec de telles conditions. Effectivement, la concurrence parfaite est et a toujours été tem-

porairement suspendue – automatiquement ou au moyen de mesures

ad hoc

– chaque fois qu’une nouveauté

a été introduite, même si les conditions étaient, à tous autres égards, parfaitement concurrentielles.

[...] La théorie traditionnelle est fondée à soutenir, à partir de ses hypothèses particulières, que des profits

dépassant le montant nécessaire, dans chaque cas d’espèce, pour attirer en quantités équilibrées les facteurs

de production (y compris le talent d’entrepreneur) constituent à la fois l’indice et la cause de pertes nettes

sociales et que toute stratégie des affaires visant à maintenir de tels profits exerce une influence défavorable

sur la croissance de la production totale. La concurrence parfaite inhiberait ou éliminerait de tels

superbénéfices et ne laisserait à une telle stratégie aucune occasion de s’exercer.

Cependant, étant donné que ces profits remplissent, au sein du processus d’évolution capitaliste, de nouvelles

fonctions organiques – il est superflu de répéter en quoi elles consistent – on ne saurait plus longtemps

porter sans réserve cet « avantage » au crédit du modèle parfaitement concurrentiel, pour autant du moins

que le taux d’accroissement résultant de la production totale entre en ligne de compte.

Joseph A. SCHUMPETER,

Capitalisme, socialisme et démocratie,

© 1990, Éditons Payot.

Questions

Rappelez les hypothèses de la concurrence pure et parfaite ? Dans quel cadre théorique est-elle

défendue ?

Pourquoi l’innovation remet-elle en cause la concurrence parfaite ?

© Cned – Académie en ligne

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%