Grippe aviaire et risques professionnels

Dossier INRS - extrait du site www.inrs.fr

Copyright © INRS

Depuis 2005, le virus H5N1 touche de façon

épisodique l'Europe. Ce virus, responsable de

l'influenza aviaire chez les oiseaux, peut être à

l'origine de cas de grippe aviaire chez l'homme. Ce

risque concerne en premier lieu les éleveurs de

volailles mais aussi tous les travailleurs en contact

avec des oiseaux, des volailles et leurs produits

(oeufs,(oeufs, plumes, fientes). Ce dossier fait le point sur

les risques professionnels et les mesures de

prévention à mettre en place, en faisant la

distinction entre les situations d'exposition

potentielle et d'exposition avérée (suspicion ou

foyer d'influenza aviaire).

Grippe aviaire et risques

professionnels

Mise à jour : 04/06/2009

Ce dossier ne traite pas des activités d’élevage dépendant du régime agricole et des personnels de santé en

milieu hospitalier ou en pratique libérale prenant en charge des patients atteints de grippe aviaire. Un

dossier spécifique est consacré au risque de pandémie grippale, résultant de l'adaptation du virus aviaire à

l'espèce humaine.

Ce qu’il faut retenir

De quoi parle-t-on ?

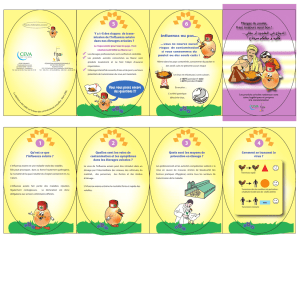

Risques pour les travailleurs exposés à des oiseaux

Démarche de prévention en cas d’exposition potentielle

Evaluation des risques

Suppression / réduction des risques

Information et sensibilisation du personnel

Formation

Conduite à tenir en présence d’oiseaux malades ou morts

Prévention dans le cas d’un foyer d’influenza aviaire en élevage

Contexte réglementaire

Ce qu’il faut retenir

Depuis 2005, le virus H5N1 touche de façon épisodique l’Europe. Il touche essentiellement les oiseaux

sauvages (cygnes, canards…). Début 2007, des foyers ont été constatés dans les élevages de volailles en

Hongrie, en Angleterre et dans les environs de Moscou : la contamination par le biais des échanges

commerciaux est mise en cause.

Ce virus, responsable de l’influenza aviaire chez les oiseaux, peut être à l’origine de cas de grippe aviaire

chez l’homme. Des cas sont régulièrement notifiés à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les

experts craignent une adaptation du virus H5N1 à l’homme qui rende possible la transmission inter-

humaine. Cette adaptation pourrait être à l’origine d’une pandémie grippale (épidémie de grippe à l’échelle

mondiale, traitée dans un dossier spécifique).

Les dispositions à prendre face à un foyer d’influenza aviaire figurent dans le plan national « Pandémie

grippale ». Le risque de grippe aviaire concerne en premier lieu les personnes qui ont une activité

professionnelle en contact étroit avec des volailles ou leurs produits (œufs, plumes…), ainsi que les

travailleurs en contact avec des oiseaux ou leurs fientes.

Ce dossier fait donc le point sur les risques professionnels et les mesures de prévention à mettre en place

dans les entreprises. Leur portée ne se limite pas à la prévention d’un risque d’exposition potentielle au

virus influenza aviaire : ces mesures sont valables pour tout risque potentiel d’infection transmise par les

oiseaux. Quelle que soit la situation, la logique de prévention consiste à rompre la chaîne de transmission

en agissant à un ou plusieurs niveaux : source de l’infection, mode de transmission, salarié potentiellement

exposé. Dans ce dossier, la distinction est faite entre les situations d’exposition potentielle et d’exposition

avérée (suspicion ou foyer d’influenza aviaire).

Pour vous aider, l’INRS vous propose également des liens directs vers des documents aujourd’hui

disponibles et des sites officiels permettant de se tenir informé.

Dossier - Grippe aviaire et risques professionnels - www.inrs.fr

Dossier INRS

2/11

Copyright © INRS

Influenza aviaire : principaux documents officiels téléchargeables

« Prévenir les risques liés à l’influenza aviaire »

http://www.grippeaviaire.gouv.fr/IMG/pdf/Comment_prevenir_les_risques_lies_a_l_influenza_aviaire.pdf

Organisation de la veille, anticipation face à un risque d'apparition de foyer d'influenza aviaire et

mesures de prévention à mettre en place notamment en cas de foyer avéré.

« Grippe aviaire ou influenza aviaire »

http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/fiche_grippe_aviaire_18_07_06.pdf

Fiche pratique reprenant de façon succincte une information générale sur la maladie chez l’animal et

chez l’homme et les principales mesures de prévention.

« Influenza aviaire. Guide des mesures de protections individuelles dans la filière avicole en cas de

suspicion ou de foyer avéré »

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/media/GRIPPEAVIAIRE.pdf

Document de la CRAM de Bretagne explicitant les équipements de protection individuelle à utiliser,

ainsi que les procédures d’habillage et de déshabillage à respecter en cas de suspiscion ou de foyer en

milieu avicole.

« Grippe aviaire et oiseaux des villes et des campagnes. Face à la grippe aviaire, quelle attitude avoir

vis à vis des oiseaux sauvages ? »

http://www.grippeaviaire.gouv.fr/IMG/pdf/SIA.pdf

Document grand public d’information générale sur le comportement à avoir avec des oiseaux sauvages

et la conduite à tenir en cas de découverte d’un oiseau mort.

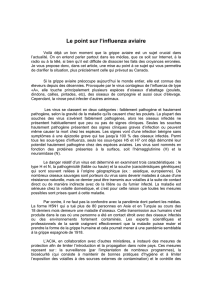

De quoi parle-t-on ?

Les principales notions à connaître pour appréhender ce dossier sont abordées ci-dessous : vocabulaire et

rappels sur la maladie animale, chiffres disponibles, liens utiles pour en savoir plus.

Définitions

Influenza aviaire : désigne la maladie provoquée par des virus grippaux de type A (virus influenza)

chez les oiseaux

Epizootie : épidémie chez les animaux

Grippe aviaire : désigne la maladie chez les humains contaminés par un virus aviaire

Pandémie grippale : épidémie mondiale de grippe chez l’homme résultant de l'adaptation du virus

aviaire à l'espèce humaine

Grippe saisonnière : épidémie de grippe « commune » survenant chaque hiver

Rappels sur la maladie animale

La grippe chez les oiseaux (y compris les volailles), ou influenza aviaire, est un phénomène connu de

longue date. Les virus influenza aviaires circulent au sein des populations d’oiseaux sauvages, en

particulier les oiseaux aquatiques qui constituent le réservoir naturel de ces virus.

Le plus souvent, il s’agit de virus faiblement pathogènes : dans la faune sauvage, beaucoup

d’oiseaux sont porteurs de virus sans être malades. Cependant, certaines souches peuvent être

hautement pathogènes pour les oiseaux : elles entraînent des formes sévères à mortalité

importante et brutale. Par exemple, dans les élevages industriels de volailles, la mortalité peut

atteindre 100 % en 48 à 72 heures.

Une vingtaine d’épizooties à virus hautement pathogènes ont été recensées dans le monde depuis

1959. L'épizootie qui sévit depuis 2003, originaire du sud-est asiatique, est due à un virus H5N1.

Chez les volailles, les dindes sont l’espèce la plus sensible, avant les poulets.

Le virus se transmet essentiellement par voie respiratoire ou digestive. La transmission peut se faire :

au niveau respiratoire, par la toux et les éternuements des oiseaux malades, ou par des

poussières contaminées par les fientes.

au niveau digestif, via un milieu souillé par des fientes contaminées. Ces fientes peuvent, en

eau froide, rester infectieuses pendant plusieurs mois.

Dossier - Grippe aviaire et risques professionnels - www.inrs.fr

Dossier INRS

3/11

Copyright © INRS

Quelques chiffres de santé publique

Lorsque la souche de virus aviaire est hautement pathogène pour les oiseaux, il y a un plus grand

risque de transmission à l’homme. Avant l’actuelle épizootie, 3 épisodes localisés de transmission à

l’homme d’un virus aviaire hautement pathogène ont été décrits.

Episodes de transmission à l’homme d’un virus aviaire hautement pathogène

décrits avant l’actuelle épizootie

Date Lieu Sous-type Nombre de cas

humains*

Transmission

interhumaine

rapportée*

1997

Février 2003

Printemps 2003

Hong Kong

Hong Kong

Pays-Bas

H5N1

H5N1

H7N7

18 cas dont 6 décès

2 cas dont 1 décès

89 cas dont 1 décès

oui

non

oui

* données OMS

Depuis fin 2003, le virus est « installé » en Asie. Il est passé sur le continent africain et fait des

incursions en Europe. Les foyers se multiplient.

Entre décembre 2003 et le 27 mars 2007, 282 enfants et adultes ont été contaminés par le virus

H5N1 en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. 169 sont décédés. Les victimes de grippe aviaire

actuellement recensées sont très souvent des personnes vivant au contact rapproché de

volailles élevées autour de la maison. Plusieurs cas sont liés à la préparation de volailles pour la

consommation (saignée, plumage, éviscération).Ces chiffres peuvent paraître inquiétants, mais si l'on

se réfère au nombre de personnes potentiellement exposées, notamment dans le Sud-Est asiatique,

on peut néanmoins dire que, pour l'instant, le virus H5N1 se transmet difficilement à l'homme. Ce

bilan est régulièrement actualisé. Consultez le Bulletin hebdomadaire international (BHI) sur le site de

l’Institut de veille sanitaire (InVS), incluant une carte mondiale des foyers d’épizootie.

http://www.invs.sante.fr/international/index.htm

Des cartes sur l’évolution de l’épizootie sont également disponibles sur le site de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS).

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx (uniquement en anglais)

Risques pour les travailleurs exposés à des oiseaux

De façon générale, tous les salariés en contact avec les oiseaux, leurs fientes et leurs plumes ou oeufs

souillés par des fientes, peuvent être exposés au virus influenza aviaire, dès lors qu’un foyer apparaît. Il

est donc nécessaire d’être vigilant, dès maintenant, et d’évaluer les risques propres à l’entreprise en

fonction de son activité et/ou implantation géographique.

Situations à risque

Les virus de la grippe aviaire se transmettent des oiseaux à l’homme en suivant une chaîne

de transmission, notion importante qui sert à la fois à l’évaluation des risques et à la mise en place

des mesures de prévention.

Cette chaîne est constituée de cinq maillons : une source d’infection (ou réservoir), les portes de

sortie ou les modes d’accès au réservoir, la transmission, les portes d’entrée et l’hôte potentiel.

Dans le cas de la grippe aviaire, ces maillons sont récapitulés dans le tableau suivant.

Chaîne de transmission de l’influenza aviaire à l’homme

Réservoir Oiseaux (vivants ou morts)

Plumes et œufs souillés par les fientes

Environnement souillé par les fientes (eau, locaux, outils…)

Portes de sortie Fientes

Sécrétions respiratoires

Transmission Par l’air : inhalation de poussières contaminées par les secrétions

respiratoires ou les fientes

Par projection dans les yeux de poussières contaminées

Par contact : mains contaminées portées aux yeux et au nez

Portes d’entrée Voies respiratoires

Muqueuses oculaires et nasales

Hôte potentiel En milieu professionnel, l’homme à son poste de travail

Dossier - Grippe aviaire et risques professionnels - www.inrs.fr

Dossier INRS

4/11

Copyright © INRS

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) souligne qu'il n'y a pas de transmission

par voie digestive, donc pas de risque lié à la consommation de viande de volaille et d'œufs.

L’eau a également été évoquée comme vecteur de transmission. Compte-tenu des rapports de

l’AFSSA (eau potable, février 2006) et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement

et du travail (AFSSET, eaux usées, février 2007), les travailleurs du traitement et de la distribution

des eaux n’ont pas à craindre une transmission de la grippe aviaire du fait de leur métier.

La voie de transmission préférentielle de la grippe aviaire comme celle de la grippe saisonnière

est la voie respiratoire. On ne peut pas cependant négliger la contamination par voie

oculaire, qui a été mise en cause dans d’autres cas d’infection par des virus influenza aviaire

hautement pathogènes pour les oiseaux.

La transmission par les mains contaminées doit également être prise en compte,

notamment lors de contacts avec des éléments contaminés (poussières, fientes…). En effet, les mains

peuvent être portées aux muqueuses du visage ou aux yeux lors de gestes instinctifs (se frotter les

yeux, se ronger les ongles…).

De façon générale, en dehors des élevages, sont notamment concernés tous les salariés travaillant

dans les secteurs suivants :

Activités directes autour des oiseaux (qu’ils soient vivants ou morts) ou autour de leurs

produits et sous -produits (œufs, plumes, fientes…) : abattage de volailles, transport,

conditionnement des œufs, valorisation des plumes ou des fientes, parcs zoologiques,

animaleries d’oiseaux de compagnie, laboratoires vétérinaires…

Elimination des oiseaux malades ou morts : euthanasie des volailles sur décision des

services vétérinaires, équarrissage.

Activités concernées indirectement par la présence d’oiseaux et leurs fientes, en

particulier sur des sites géographiques peuplés d’oiseaux : décharges à ciel ouvert, proximité de

plans d’eau, toitures des bâtiments, espaces verts…

Certaines zones géographiques peuvent être plus à risque que d’autres. Il existe une échelle

de risque épizootique comprenant 6 niveaux (négligeable 1, négligeable 2, faible, modéré, élevé et

très élevé). Elle est utilisée pour la mise en place de mesures de surveillance et de protection des

élevages en fonction de la circulation du virus H5N1 chez les oiseaux sauvages. Pour les personnes

intervenant dans ces zones, le niveau de risque évolue parallèlement à ce classement.

Maladie chez l’homme

Les symptômes de la grippe aviaire ressemblent à ceux d’une grippe saisonnière : fièvre élevée,

maux de tête, courbatures. Mais contrairement à la grippe saisonnière, ils sont souvent accompagnés

de signes gastro-intestinaux (diarrhées, vomissements et douleurs abdominales).

Ces symptômes surviennent après une incubation allant de 2 à 7 jours.

Dans les cas graves de grippe aviaire due au virus H5N1, il existe souvent des complications sous

forme d'infection pulmoniare (pneumopathie virale non sensible aux antibiotiques), cause d'une

mortalité élevée.

Les doses infectieuses pour l’homme ne sont pas connues mais l’exposition prolongée et

rapprochée à des oiseaux ou volailles est mise en avant comme le principal facteur de

risque. Ce risque est majoré en cas de confinement dans un espace restreint (intervention en

élevage, fréquentation des marchés, visite de volières…) ou en cas de mode de vie très proche des

volailles, comme c’est parfois le cas en zone rurale du Sud-Est asiatique.

A ce jour, il n'existe pas de transmission interhumaine prouvée, depuis le début de ce troisième

épisode épizootique commencé fin 2003. Au 31 mars 2007, aucun cas de maladie n’a été rapporté

chez les soignants (médecins, infirmières…) ayant pris en charge des malades atteints de grippe

aviaire.

Des cas groupés (encore appelés « clusters ») ont été rapportés dans des familles, mais il est difficile

de faire la part des choses entre véritable transmission inter-humaine (lors de soins à un malade) et

exposition identique des membres de la famille à des volailles malades.

Démarche de prévention en cas d’exposition potentielle

Il s’agit dans ce paragraphe de faire le point sur la prévention du risque « grippe aviaire » suite à une

exposition potentielle. La prévention des risques liés à un foyer d’influenza aviaire est traitée plus loin (il

ne s’agit plus alors de situations d'exposition potentielle, mais de travail au contact d’oiseaux morts ou

malades).

Dossier - Grippe aviaire et risques professionnels - www.inrs.fr

Dossier INRS

5/11

Copyright © INRS

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%