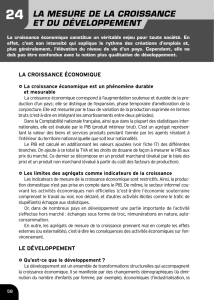

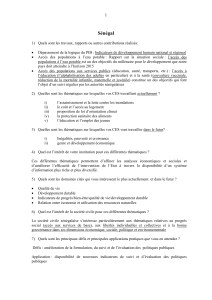

LES 16 PREMIERS PAYS selon le PIB par habitant (2006), l`IDH

Thème 2 - Chapitre 7 - Le développement économique page 51

• Dénitionetindicateurs

•Caractéristiquesetorigines

dusous-développement

•Stratégiesdedéveloppement

A - Définition et mesure du développement

Croissance : augmentation quantitative de la production, mesurée par le PIB.

Développement : phénomène qualitatif, irréversible, qui correspond à un ensemble de transformations techniques,

sociales et culturelles.

* Indicateur de pauvreté humaine

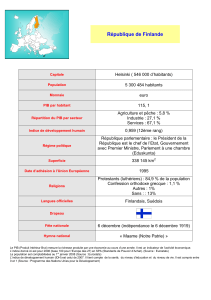

LES 16 PREMIERS PAYS selon le PIB

par habitant (2006), l’IDH (2004) et l’IPH*

Rang PIB/hab. IDH IPH

1 Lux. Norvège Suède

2 États-Unis Islande Norvège

3 Norvège Australie Pays-Bas

4 Irlande Irlande Finlande

5 Islande Suède Danemark

6 Suisse Canada Allemagne

7 Danemark Japon Suisse

8 Pays-Bas États-Unis Canada

9 Autriche Suisse Luxembourg

10 Australie Pays-Bas France

11 Finlande Finlande Japon

12 Suède Luxembourg Belgique

13 Canada Belgique Espagne

14 Belgique Autriche Australie

15 France Danemark Royaume-Uni

16 Japon France États-Unis

IDH : Indicateur

de développement

humain, composé

du PIB/hab.,

espérance de vie

et niveau

d’instruction

IPH : Indicateur de pauvreté humaine

avec : IPH1 pour les PVD regroupe :

risque de mourir avant 40 ans, taux

d’analphabétisation et conditions

de vie (accès à l’eau, sous nutrition…)

IPH2 pour les pays industrialisés :

probabilité de décéder avant 60 ans +

population vivant en dessous du seuil

de pauvreté + chômage longue durée

ISS : Indice de santé

sociale regroupe

des critères de santé,

chômage, pauvreté,

accidents

et risques divers

BIP 40 : mesure

l’évolution

de la pauvreté

et des inégalités

à partir de 40 critères

(revenus, logement,

santé, emploi…)

Mesure du développement par

Chapitre 7Chapitre 7Chapitre 7

Le développementLe développementLe développement

économiqueéconomiqueéconomique

Les finalités de la croissanceLes finalités de la croissanceLes finalités de la croissance

page 52 Thème 2 - Chapitre 7 - Le développement économique

B - Les caractéristiques du sous-développement

Caractéristiques démographiques et sociales : mortalité infantile en baisse et maintien d’une natalité élevée car la famille a valeur

de symbole. Transition démographique non achevée avec de faibles résultats en matière d’alphabétisation, d’éducation, d’espérance

de vie…

Économies dépendantes : structure de la production encore très axée sur les produits primaires, dépendance des importations et

des exportations aux pays riches.

Structures sociales très inégalitaires : souvent liées aux particularités de la détention du pouvoir économique par une petite élite

urbaine qui oriente la production vers des produits peu adaptés à l’ensemble de la population pour laquelle ils apparaissent comme

des produits de luxe. Industrie fortement capitalistique sans création d’emplois.

D - Les stratégies du développement

L’industrialisation par les industries industrialisantes : résultats peu convaincants de l’Algérie en 1962 qui comptait sur les indus-

tries lourdes pour entraîner l’ensemble de l’économie mais problèmes de main-d’œuvre, d’investissement…

Le modèle de développement par substitution des importations privilégie un remplacement progressif des produits importés

par des fabrications locales mais suppose une forte intervention de l’État, des capitaux importants, l’importation des technologies.

Exemple de pays d’Amérique latine dont le Brésil qui a diminué l’importation de biens de consommation superflus qui n’intéressaient

qu’une fraction privilégiée de la population et qui a développé les clivages sociaux.

Le modèle de développement extraverti par promotion des exportations : priorité donnée aux exportations, d’abord de produits à

faible intensité technologique, puis par remontée de filière, à des produits plus complexes. Nécessite l’implantation de firmes multi-

nationales, une forte intervention de l’État et une main-d’œuvre bon marché. Exemple des NPI d’Asie.

C - La croissance ne suffit pas au développement

Si la croissance crée de la richesse nécessaire à l’amélioration du niveau de vie, elle n’est cependant pas suffisante.

Le sous-développement a plusieurs signes :

* Dégradation des termes de l’échange.

- Phénomènes naturels (climat, pauvreté

en ressources naturelles) et démographi-

ques (surpopulation), l’exemple des pays

développés ayant réussi à surmonter ces

handicaps illustre l’insuffisance de cette

explication.

- Retard de développement en se référant

aux différentes étapes de la croissance

selon Rostow : société traditionnelle, condi-

tions préalables au démarrage, décolla-

ge, marche vers la maturité, société de

consommation de masse.

- Blocage du développement : prend en

compte les phénomènes de domination

des pays développés sur l’économie mon-

diale, l’échange inégal, la dégradation des

termes de l’échange*, le dualisme des

économies (coexistence d’un secteur mo-

derne et d’un secteur traditionnel).

Références :

www. banquemondiale.org

www.bis.org (site de la BRI, banque des règlements internationaux)

www.unetad (site de la Cnuced)

www.inf.org (site du FMI)

www.undp.org (site du programme des nations unies pour le développement)

Économie mondiale 2009 - Coll Repères Ed. La découverte

Thème 2 - Chapitre 7 - Le développement économique page 53

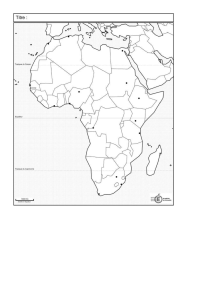

Document 1

On peut partir de la définition, devenue canonique, du développement proposée par F. Perroux : une « combinaison de

changements mentaux et sociaux d’une population qui le rendent apte à faire croître cumulativement et durablement

son produit réel global » pour établir un premier bilan. F. Perroux caractérisait les économies sous-développées par

leur désarticulation, le manque d’effets d’entraînement entre les branches, les régions et les acteurs économiques et la

dépendance forte de la conjoncture économique à l’égard des chocs extérieurs. En 2006, le continent africain répond

encore à ces caractéristiques. Les branches modernes, tournées vers l’exportation, génè-

rent peu d’effets de croissance durable. Les chocs extérieurs et intérieurs sont nombreux

et entraînent de brusques renversements de tendances sur tous les plans.

À la suite des travaux d’A. Sen, la définition du développement s’est complexifiée. Pour

A. Sen, le développement « consiste à surmonter toutes les formes de non-libertés qui

restreignent le choix des gens, et réduisent leurs possibilités d’agir ». Ces formes de non

libertés s’expriment, entre autres, par un accès sélectif au système éducatif et au système

de santé. Cette définition a contribué à l’élaboration d’indicateurs de développement so-

ciétaux dont le plus connu - et maintenant le plus utilisé - est l’« indice de développement

humain » (IDH). Les IDH des différents pays africains révèlent de nombreux retards malgré

quelques progrès.

Extrait de Espace Prépa n° 107

1-CommentezlesdénitionsdudéveloppementquedonnentFrançoisPerrouxetAmartyaSen.

2-CitezdesindicateursalternatifsauPIBpourmesurerledéveloppement.

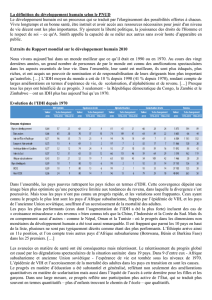

Document 2 L’INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Classement de quelques pays selon le PIB/hab et écart entre leur place dans ce classement et dans celui selon l’IDH

L’indice de développement humain (IDH) combine trois critères : le PIB par habitant, l’espérance de vie à la naissance

et le niveau d’instruction (taux de scolarisation et taux d’alphabétisation des adultes). Utilisé comme principe de clas-

sement des pays, il dévoile une hiérarchie sensiblement différente de celle du PIB (même si les deux indicateurs sont

liés ne serait-ce que parce que le PIB/hab. est dans l’IDH).

0

PIB/hab.

-14

-6

-16

-49

-18

-7

+10 +12

+7

1 852 13 205 43 968

4 682 31 9808 949

9 087

10 031

2 489

148e

Nigeria

55e

Russie

8e

États-Unis

104e

Chine

23e

France

77e

Brésil

57e

Iran

68e

Afrique

du Sud

134e

Inde

RangselonlePIB/hab.

Écartdeclassement

Lecture: un chiffre positif signie que le pays

estmieuxclasséselonl’IDHqueselonlePIB/

hab.,unchiffrenégatif,qu’ilestmoinsbienpla-

cé.Exemple:lesÉtats-Unissontau8erangpour

PIB/hab.etau15epourl’IDH.

Source : Pnud

Fotolia©AlessioLaconi

Chapitre 7 - Le développement économique

page 54 Thème 2 - Chapitre 7 - Le développement économique

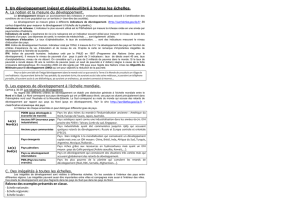

Document 3

L’ÉPARGNE NETTE AJUSTÉE

Épargne nette ajustée de quelques pays,

en % du revenu national brut

L’épargne nette ajustée ou « épargne véritable » est un

indicateur de soutenabilité mis au point par la Banque

mondiale pour exprimer la variation du capital économi-

que, humain et naturel d’un pays à l’issue d’un cycle de

production. À partir de la mesure standard de l’épargne

nationale brute, il procède à quatre types d’ajustements :

déduction de la consommation de capital fixe, ajout des

investissements en capital humain (assimilés aux dépen-

ses d’éducation), déduction de la baisse des stocks de

ressources naturelles consommées (énergie, minerais,

forêts) et des dommages causés par la pollution (dont les

émissions de CO2).

Un taux d’épargne net ajusté négatif simple signifie un

déclin de la richesse totale. C’est le cas des pays exces-

sivement dépendants de l’exportation de ressources

non renouvelables. En revanche, presque tous les pays

développés exhibent une épargne nette ajustée positive.

En effet, les différents types de capitaux sont considérés

comme substituables : la croissance du capital économi-

que ou humain peut compenser la baisse du patrimoine

naturel. Les dommages à l’environnement sont en outre

faiblement valorisés dans la version actuelle de cet indi-

cateur.

L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Empreinte écologique pour quelques pays en 2005,

en hectare global par personne

L’empreinte écologique a été lancée par des organisations

non gouvernementales (ONG) réunies au sein du Global

Footprint Network. Elle évalue l’impact de la consomma-

tion d’une population donnée selon la surface de sol et

d’océan nécessaire pour la produire et pour assimiler les

déchets qu’elle génère. Si l’empreinte dépasse la bioca-

pacité (c’est-à-dire la capacité de la Terre à produire ces

ressources et absorber ces rejets), cela signifie que les ca-

pacités régénératives de la planète sont dépassées. Il fau-

drait ainsi aujourd’hui 1,3 planète pour absorber l’impact

des activités humaines.

Grâce à une formulation très intuitive, cet indicateur a ga-

gné une grande audience. La métrique qu’il utilise pour

agréger des impacts environnementaux hétérogènes

est cependant moins évidente qu’il n’y paraît. La notion

d’hectare global suppose d’établir des équivalences en-

tre différents types de surface (terres cultivées, zones de

pêche, surface forestière nécessaire à l’absorption du CO2

émis par la combustion des énergies fossiles…) et de faire

des hypothèques sur leur rendement.

L’empreinte écologique porte sur la consommation, non

sur la production comme l’épargne nette ajustée, ce qui

véhicule un tout autre message : les pays riches les plus

consommateurs de ressources sont ici clairement mon-

trés du doigt.

Alternatives Économiques n° 283 - septembre 2009

États-Unis +4,1

+11,4

+3,5 +35,0

+20,6

-29,6

-0,3

-23,2

-13,8 Russie

Iran

Afrique du Sud

Nigeria

France

Brésil

Chine

Inde

+4,1

États-Unis

Russie

Iran

Afrique du Sud

Nigeria

Biocapacité totale = 2,1

France

Brésil

Chine

Inde

Source : banque mondiale

Source : Planète vivante 2008

9,4

4,9

3,7

2,7

2,1

2,4

2,1

0,9

1,3

Thème 2 - Chapitre 7 - Le développement économique page 55

RécemmentembauchéparlaBanqueMondiale,ilvousestdemandéd’analyserlarelationentrecroissanceet

développementenrépondantauxquestionssuivantes:

1-Quelestl’impactdelacroissancesurledéveloppementdelaChine?

2-Commentexpliquerl’échecdesstratégiesdedéveloppementdel’Afrique?

Depuis 30 ans, la Chine a adopté un modèle de croissance qui a permis au pays de sortir du sous-développement

pour devenir aujourd’hui la 2e puissance économique mondiale. Ce modèle, dont le moteur principal est constitué

par les exportations engendre cependant, depuis plusieurs années, des tendances qui, si elles se poursuivent,

pourraient conduire le pays dans l’impasse.

La structure des exportations de la Chine contraste avec celle des économies africaines qui n’ont pas su, par leur

insertion internationale, ni atteindre une croissance durable, ni bénéficier des avantages de la mondialisation ac-

célérée depuis les années 80.

Document 1 Nouveaux défis pour la prochaine décennie

À court et moyen termes, les questions sociales et démographiques vont devenir beaucoup plus sensibles, car le

changement de « régime » de croissance, de 10 % - 11 % par an à 8 % - 8,5 %, pourrait être suffisant pour induire une

incapacité à absorber les nouveaux entrants sur le marché du travail. Le risque de chômage ou sous-emploi croissant

se double paradoxalement de tensions localisées (types de compétences, régions, secteurs) et d’un enjeu majeur lié au

retournement de la structure des âges qui s’opérera dès la prochaine décennie. Cette question est mécaniquement liée

à la transformation de la structure industrie/services, à l’amélioration des qualités professionnelles et, probablement

de façon plus essentielle, à une meilleure allocation de l’épargne et du capital. De ce point de vue, une nouvelle étape

dans la réforme financière est inévitable pour les prochaines années.

Les inflexions structurelles de la Chine doivent intégrer le défi de la réduction impérative de sa dépendance à l’égard

de l’énergie et des autres matières premières, évolution intimement liée aux questions environnementales, chinoises

comme globales.

L’extension territoriale de la réussite chinoise des provinces côtières et le rôle croissant d’une demande intérieure ali-

mentée par le gonflement des classes moyennes ne pourront se faire sur la même base d’inefficience énergétique et

de dégâts environnementaux.

Thierry Apoteker

Revue d’économie financière N° 95 - novembre 2009

Document 2 L’Afrique : un continent en mal de développement

Le continent dispose de près du tiers

des ressources minérales mondia-

les, d’où son importance stratégique

actuelle. Il existe aussi un potentiel

agricole et des réserves d’eau inex-

ploitées. Ensuite, son espace géo-

graphique et ses débouchés océani-

ques constituent des bases solides

pour un grand marché. Enfin, l’Afri-

que contient un potentiel humain

considérable et en pleine crois-

sance. Ainsi, « le continent africain

n’est pas un continent pauvre. Les

potentialités économiques considé-

rables devraient en faire une grande

puissance économique si une indé-

pendance véritable, fruit d’une poli-

tique cohérente et d’un authentique

dessein unitaire, permettait à ses

peuples d’œuvrer pour leurs intérêts

propres et l’affirmation de leur per-

sonnalité. »

L’Afrique : de mauvais choix

stratégiques

Pendant les années 1960, les prévi-

sions économiques peuvent légitime-

ment anticiper sur une croissance et

un développement économique fort

et durable de la plupart des pays du

continent. En 1969, le rapport Pearson

financé par la Banque mondiale dési-

gne l’Asie et non l’Afrique comme le

continent suscitant le plus de craintes

quant à son futur. Les choix écono-

miques effectués par les États Afri-

cains après les indépendances sont

conformes aux enseignements de

l’économie du développement : prio-

rité à l’industrialisation - surtout in-

dustries agroalimentaires et textiles -

part substitution des importations

selon les avantages comparatifs,

prise en charge par l’État et l’admi-

Fotolia©CarlaMarcellin

MISE EN SITUATION MISE EN SITUATION MISE EN SITUATION MISE

Chapitre 7 - Le développement économique

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%