Les menaces sur la zone humide - Agence de l`Eau Seine Normandie

91

Juin 2013

Agir

Zones humides prioritaires

Zones humides à protéger ou restaurer en priori-

té au vu de l'importance de leurs fonctions, de

leurs valeurs ou des menaces. Les zones

humides prioritaires peuvent être des zones

humides à fort intérêt patrimonial ou des zones

humides jouant un rôle important pour la gestion

de l'eau1.

Site fonctionnel

Regroupement de zones humides ayant un fonc-

tionnement hydrologique homogène et une

cohérence écologique et géographique. Ces

zones humides peuvent être géographiquement

connectées ou déconnectées1.

Un site fonctionnel peut correspondre à :

• un ensemble de plusieurs petites zones

humides (exemple : un ensemble de zones

humides de fond de vallée, plusieurs tour-

bières d'un même versant ou un réseau de

mares).

• une seule zone humide isolée géographique-

ment (exemple : une mare ou une tourbière

isolée)

• une seule zone humide ayant un fonctionne-

ment indépendant des zones humides voi-

sines (exemple : une zone humide de bordure

de plan d'eau).

Unité hydraulique cohérente (UHC)

Portion continue du territoire, disposant d'une

autonomie propre en termes de niveaux d'eau et

d'au moins une entrée et une sortie d'eau. Les

bornes structurelles des UHC sont des exhaus-

sements (digues, buttes, bosses, bourrelets de

curage), des surcreusements (fossés, canaux)

ou des ouvrages en dur (vannages de toutes

sortes). La notion d'Unité Hydraulique Cohérente

(UHC) particulière aux marais endigués rejoint

celle de site fonctionnel (valable pour tout type

de zone humide).

AGIR :

LE VOCABULAIRE

Illustration de la notion de site fonctionnel sur un inventaire de zones humides

(Source : Forum des Marais Atlantiques)

Illustration de la compartimentation fonctionnelle des zones humides littorales

(Source : Forum des Marais Atlantiques)

En orange : Syndicat de marais ou découpage équivalent

En bleu : UHC au sens strict du terme (compartiment hydraulique)

En rouge : Unité d'exploitation (ensemble de parcelles)

1Définition issue du Manuel d'aide à l'identification des zones humides prioritaires, des ZHIEP et des ZSGE (2011)

Plus d'informations sur la notion d'UHC,

“Contribution des zones humides au bon

état des masses d'eau” (Forum des Marais

Atlantiques, 2005) :

http://www.forum-zones-humides.org/editions-

zones-humides.aspx

92

Espace de fonctionnalité

Espace proche de la zone humide, ayant une

dépendance directe et des liens fonctionnels évi-

dents avec la zone humide, à l'intérieur duquel,

certaines activités peuvent avoir une incidence

directe, forte et rapide sur le milieu et conditionner

sérieusement sa pérennité2.

Cet espace est considéré comme la zone du bas-

sin versant dans laquelle toute modification de la

quantité ou de la qualité de l'eau, risque d'être

directement dommageable pour la zone humide. Il

peut s'agir :

• du bassin versant entier ou de la tête de bassin ;

• du “proche bassin versant” limité par des rup-

tures de pente, des couloirs écologiques, des

haies ou boisements, des limites de cultures ou

de prairies, des limites de zones inondables,

etc. ;

• d'un ensemble de zones humides complexes

comportant plusieurs objets, par exemple plu-

sieurs plans d'eau, un cours d'eau avec les fos-

sés humides qui s'y rattachent et quelques por-

tions de prairies humides.

Unité hydro-géomorphologique (HGMU)

Élément du paysage caractérisé par un type géo-

morphologique et un régime hydrologique unifor-

me, présentant un même type de sol.

A l'intérieur d'une zone humide, le fonctionnement

hydrologique n'est pas homogène et plusieurs uni-

tés hydro-géomorphologiques peuvent être identi-

fiées. La microtopographie du site, les différences

de végétation et les profils de sol sont des indices

pour caractériser les différentes unités hydro-géo-

morphologiques.

La zone humide et son espace de fonctionnalité

(Source : Agence de l'eau Rhône-Méditerranée & Corse)

Illustration des différentes unités hydro-géomorphologiques

d'une zone humide de fond de vallée

(Source : B. Clément)

2Définition de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse

Pour agir, plusieurs étapes :

• identifier les zones humides prioritaires où l'action est à mener ;

• établir un diagnostic préalable en caractérisant ces zones humides de manière détaillée afin

de dresser un état des lieux : fonctionnement, dégradations, contexte humain et menaces ;

• définir des objectifs d'actions en concertation. Il s'agit de s'accorder sur l'état de la zone

humide le plus propice au vu des enjeux du territoire et sur les principes de gestion pour

atteindre cet état ;

• élaborer un programme d'actions en définissant précisément les actions à mener pour

atteindre les objectifs d'action ;

• mettre en place un suivi des actions engagées et des zones humides du territoire.

Juin 2013 Agir

93

Juin 2013

Agir - Fiche 17

Les compétences nécessaires

FICHE N° 17

SÉLECTION DES ZONES HUMIDES PRIORITAIRES

Par nature, toutes les zones humides présentent

un intérêt pour le fonctionnement hydrologique,

la biodiversité, les paysages et l'Homme. Ainsi,

toutes les zones humides peuvent être prises en

compte dans certaines démarches :

• inscription dans les documents d'urbanisme ;

• prescriptions dans les Schémas d'Aména-

gement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;

• intégration à la Trame Verte et Bleue et aux

chartes des Parcs Naturels Régionaux (PNR),

etc.

Cependant, les moyens mobilisables sont limités

et ne permettent pas d'intervenir de manière

forte sur toutes les zones humides. Dans cer-

tains cas, il est souhaitable d'identifier des zones

humides prioritaires (budget limité, territoire

étendu).

Les zones humides prioritaires sont :

• les zones humides en bon état (fonctions et

valeurs importantes) mais menacées ;

• les zones humides dégradées se situant sur

des territoires à forts enjeux (par exemple,

objectif de bon état des masses d’eau pour

2015, risque de non-atteinte du bon état, pré-

sence d’un captage d’eau potable, présence

d’espèces protégées, etc.).

Pour les identifier, il existe trois méthodes : l'ana-

lyse cartographique, la sélection par attributs et

la confrontation avec les avis d'experts.

Avant de réaliser cette sélection, il est nécessai-

re au préalable :

• d’identifier et de cartographier les enjeux sur le

territoire (voir fiche 9) ;

• de cartographier les zones humides effectives

(voir fiche 13) ;

• de réaliser une caractérisation simplifiée pour

ces zones humides (voir fiche 15).

La sélection des

zones humides prioritaires

est basée sur le croisement

de 3 critères : les enjeux,

les fonctions et les

menaces.

Si l'identification des enjeux et la caractérisation

simplifiée des zones humides sont réalisées

convenablement, la sélection des zones

humides prioritaires est une opération simple.

Elle demande cependant des compétences en

gestion de bases de données et une maîtrise

des Systèmes d'Information Géographique

(SIG). Elle peut être réalisée en interne (par le

technicien ou l’animateur “zones humides”) ou

en passant par un prestataire extérieur (par

exemple dans le cadre de la réalisation d'un

inventaire des zones humides ou de l'élaboration

d'un programme d'actions à l'échelle d'un bassin

versant).

Pour plus d'informations, voir le manuel d'aide

à l'identification des zones humides prioritaires,

des ZHIEP et des ZSGE (Forum des Marais

Atlantiques, 2011) :

http://www.forum-zones-humides.org/editions-

zones-humides.aspx

94

Les trois critères suivants permettent de sélection-

ner les zones humides prioritaires :

• les enjeux du territoire ;

• les fonctions et valeurs des zones humides ;

• les menaces sur les zones humides.

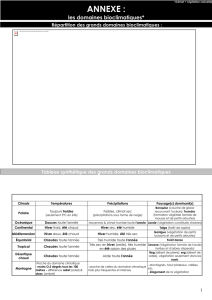

Le tableau ci-dessous aide à l'identification des

zones humides prioritaires :

Croisement des trois critères : enjeux/fonctions/menaces

Zones humides

avec des fonctions

importantes et un fort

niveau de menaces

Zones humides prioritaires pour une protection particulière

(acquisition, réglementation, etc.)

avec un diagnostic

hydraulique “dégradé”

(voire “très dégradé”)

Zones humides prioritaires

pour la restauration

avec un diagnostic

patrimonial “dégradé”

(voire “très dégradé”)

Zones humides

prioritaires pour la

restauration

avec des valeurs socio-

économiques peu

développées

Zones humides

prioritaires pour la

valorisation

Territoires à enjeux importants

pour la

quantité d'eau

pour la qualité

physico-chimique de

l'eau

pour la biodiversité

et le paysage

pour les

usages

Afin de conserver une cohérence

fonctionnelle, il est préférable de regrouper

les zones humides par site fonctionnel avant la

sélection des zones humides prioritaires.

Attention à ne pas surdimensionner le nombre de

zones humides prioritaires

Pour certains territoires, le nombre de zones humides

sélectionnées comme prioritaires peut être très

important. Dans ce cas, la présence d'un maître d'ou-

vrage et les motivations locales peuvent constituer un

quatrième critère de sélection.

Juin 2013 Agir - Fiche 17

© CDC Charly-sur-Marne

95

Juin 2013

Agir - Fiche 17

L'analyse cartographique consiste à sélectionner

les zones humides en fonction des territoires où

les enjeux sont les plus importants. Pour cela, il

est nécessaire de se baser sur la cartographie

des enjeux (voir fiche 9). Le recoupement entre

la cartographie des zones humides et celle des

enjeux peut se faire grâce à un logiciel SIG

(QGIS, ArcGIS, MapInfo) ou grâce au logiciel

Gwern.

Utilisation du logiciel Gwern

Le logiciel Gwern permet de réaliser des croisements géographiques avec d'autres documents cartographiques

(couche SIG type shapefile) :

Rubrique “Sélection”

Sous-rubrique “Sélection par croisement géographique”

Pour sélectionner les zones humides se situant sur un secteur à forts enjeux :

• choisir la couche SIG concernée (ex : secteurs où les enjeux qualité de l'eau sont importants) ;

• valider la sélection.

Le nombre de zones humides concernées est affiché (la surface figure sur le bandeau du bas).

A l'intérieur de cette sélection, il est possible de faire une sélection des zones humides par attributs.

Il est parfois nécessaire de retravailler la cartographie des enjeux. C'est le cas si les différents enjeux sont

confondus dans une même couche SIG (enjeux liés à la quantité d'eau, à la qualité de l'eau, à la biodiversité,

au paysage et aux usages) ou si les enjeux sont classés par ordre d'importance. L'objectif est d'importer dans

Gwern uniquement les secteurs où l'enjeu concerné est important.

Cette étape consiste à sélectionner les zones

humides ayant les attributs suivants :

• un diagnostic hydraulique “dégradé” voire “très

dégradé” ;

• un diagnostic patrimonial “dégradé” voire “très

dégradé” ;

• aucune valeur socio-économique “impor-

tante” ;

• des fonctions hydrologiques, épuratrices et

écologiques “importantes” (ou “majeures”)

ET un niveau de menaces “fort”.

Pour cela, il est nécessaire de s'appuyer sur les

données issues de la caractérisation simplifiée

des zones humides (Fiche 15). La sélection des

zones humides par attributs peut se faire grâce à

un logiciel de base de données (type Access), un

tableau (type Excel) ou grâce au logiciel Gwern.

Utilisation du logiciel Gwern

Le logiciel Gwern permet de faire des recherches par attributs :

Rubrique “Sélection”

Sous-rubrique “Sélection par attributs”

Pour sélectionner des zones humides ayant un attribut :

• choisir le critère concerné (ex : diagnostic hydraulique) ;

• choisir le ou les libellés concernés (ex : dégradé et très

dégradé) ;

• valider la sélection.

Le nombre de zones humides concernées est affiché (la

surface figure sur le bandeau du bas).

Analyse cartographique pour les enjeux du territoire

Sélection par attributs

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

1

/

42

100%