6. Alasdair MacIntyre et la morale d`Aristote 1/3 - Reseau

Rawls, Nozick : « même combat »

On ne trouvera pas chez MacIntyre l’an-

crage de ses réflexions philosophico-politiques

dans un « état originel » fictif ou réel, cher à la

philosophie politique depuis Hobbes, encore

présent chez Rawls sous la forme de ce qu’il

appelle la « position originelle », et chez No-

zick sous les traits d’un « état de nature »

proche de la conception qu’en donnait John

Locke. Un tel état-hypothèse conduit à s’inter-

roger sur la naissance et la justification du

pouvoir politique. Centrés essentiellement sur

le concept de justice sociale, Rawls et Nozick

relèguent donc au second plan les exigences

morales dont la philosophie politique peut dif-

ficilement faire l’économie. Quant à la fiction

d’un nouveau point de départ, visant à ren-

voyer dos à dos les thèses capitalistes et

marxistes, elle part sans doute d’une bonne in-

tention, mais elle évacue un autre ingrédient

central de la philosophie politique : le lourd

lest de l’Histoire dont on ne peut pas davan-

tage faire abstraction.

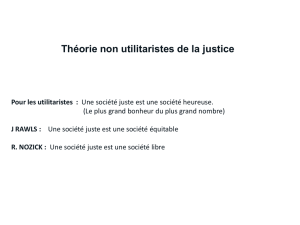

Le livre de John Rawls, Théorie de la justice paru en 1971, a suscité débats et contro-

verses, notamment dans les universités américaines. À la recherche d’une alternative à

la fois au capitalisme et au communisme, il sera jugé trop « communautariste » par les

partisans du libéralisme — tel Robert Nozick — et trop « libéral » par les partisans du

communautarisme. Nous avons donné un résumé du point de vue « libéral » de Nozick.

Il restait à faire entendre l’autre réaction : celle des « communautariens ». Nous en trou-

vons un exemple développé par le philosophe américain Alasdair MacIntyre dans son

livre Après la vertu qui paraîtra dix après l’ouvrage de Rawls (1981, traduction française

parue en 1997) et n’est pas dénué d’intérêt, loin s’en faut. Il entend, en effet, faire porter

davantage l’accent sur les rapports inévitables entre politique, Histoire et morale.

6. Alasdair MacIntyre et la morale d’Aristote 1/3

Philosophie politique

– 1° John Rawls et la théorie de la justice 1/3 (é.35)

– 2° John Rawls et les inégalités naturelles 2/3 (é.36)

– 3° John Rawls et l’idéal démocratique 3/3 (é.37)

– 4° Robert Nozick et le libéralisme philosophique 1/2

– 5° Robert Nozick et la critique de l’égalitarisme 2/2

– 6° Alasdair MacIntyre et la morale d’Aristote 1/3

– 7° Alasdair MacIntyre et l’échec des Lumières 2/3 (é.41)

– 8° Alasdair MacIntyre et la tradition éclatée 3/3

–9° Charles Taylor et le multiculturalisme (é.43)

– 10° Macé-Scaron et la tentation communautariste

– 11° Michaël Sandel et la critique du moi libéral (é.45)

– 12° Michaël Walzer et le complexe de l’égalité

«…dans la théorie de la justice comme équité, le

concept du juste est antérieur à celui du bien ».

John Rawls, Théorie de la justice, p. 438

Classement : 3Cc16 ** cf. le glossaire PaTer version 1.1 •01/ 2012

Aller au dossier d’origine de ce texte - Aller à l’accueil du Réseau-Regain 1/5

MacIntyre va profiter de ces défaillances

communes à Rawls et Nozick pour mettre les

deux auteurs “dans le même sac” : il fait en

deux partisans du « libéralisme ». Il y aurait

beaucoup à dire — et nous en avons un peu dit

précédemment — sur ce rapprochement dont

on se demandera s’il est licite et qui rappelle,

par certains côtés, un procédé fétiche de la dia-

lectique marxiste : « l’amalgame ». Mais nous

n’entrerons pas dans la polémique ; il nous pa-

raît plus regrettable que MacIntyre soit telle-

ment hanté par ses préoccupations

« communautariennes ».

La critique adressée à Rawls souligne tout

d’abord que celui-ci présuppose les hommes

comme seulement et entièrement rationnels, ce

qui fausse son raisonnement — puisque tel

n’est pas le cas. Là-dessus, MacIntyre est

convaincant. Il l’est moins lorsqu’il reproche à

Nozick de ne donner aucune justification des

prémisses qui fondent sa théorie selon laquelle

chaque individu a des droits inaliénables sur ce

qu’il est « habilité » à posséder. Certes, la no-

tion « d’habilitation » est relativement suspecte.

Mais l’on sent poindre chez MacIntyre une vo-

lonté d’évacuer un peu rapidement et sans dis-

tinction toute justification de l’héritage de

biens personnels ; la question est complexe :

faut-il séparer par un gouffre insondable l’héri-

tage culturel de l’héritage économique ? Faut-

il aliéner autoritairement toute volonté de

transmettre les fruits d’une existence de labeur

et de sacrifices à ses enfants ou à sa famille ?

Vieux débat qui ne se règle pas d’un revers de

main…

Plus inattendue est la façon dont MacIntyre

entend dépasser ce qui oppose Nozick à Rawls

pour montrer en quoi ils sont finalement d’ac-

cord — à tort, selon notre auteur : « Il y a pour-

tant, entre Rawls et Nozick, un point commun

important même s’il est négatif. Ni l’un ni l’au-

tre ne fait la moindre référence au mérite dans

leur exposé de la justice, et il serait incohérent

de le faire » (Après la vertu ; pp. 241-242).

Du livre noir du communisme au

livre blanc du marxisme

Bien que partisan d’une société dans la-

quelle la politique doit veiller à bannir tout in-

dividualisme, MacIntyre ne peut décemment

pas prôner le retour au communisme. Il a lu

Soljenitsyne et nous le fait savoir : « il n’est pas

étonnant que la politique des sociétés mo-

dernes oscille entre une liberté qui n’est

qu’une absence de régulation du comporte-

ment individuel et des formes de contrôle col-

lectiviste ne visant qu’à limiter l’anarchie des

intérêts privés. Les conséquences de la vic-

toire de l’un ou l’autre camp sont souvent de

la plus haute importance dans l’immédiat

mais, comme l’a bien compris Soljenitsyne,

les deux modes de vie se révèlent intolérables

à long terme » (loc. cit. ; p. 36). Pourtant,

comme on pourra s’en apercevoir par la suite,

les thèses de MacIntyre flirtent souvent avec

un marxisme revisité. Certes, il cherche à

prendre ouvertement ses distances ici ou là,

prétextant que le marxisme, s’il prend le pou-

voir politique, sera nécessairement “infecté”

par l’individualisme moderne ; comme s’il y

avait là une virginité à refaire et un crédit en

sous-main pour laver le communisme de ses

horreurs historiques. Dans la dialectique

marxiste, le procédé ici à l’œuvre s’appelle le

«transfert des responsabilités»: « Depuis

l’origine, le marxisme est en son sein un indi-

vidualisme radical […] d’après les prémisses

de Trotsky, l’Union soviétique n’était pas so-

cialiste et la théorie qui aurait dû illuminer la

voie de la libération humaine avait en fait

Classement : 3Cc16 ** cf. le glossaire PaTer version 1.1 •01/ 2012

Aller au dossier d’origine de ce texte - Aller à l’accueil du Réseau-Regain 2/5

mené aux ténèbres » (p. 254). « En son sein »

signifie « à l’insu » de Marx lui-même qu’on ne

saurait, bien entendu, taxer de penseur « indi-

vidualiste »!

MacIntyre est, il faut bien l’avouer, de mau-

vaise foi sur ce point important : il considère le

marxisme comme « épuisé en tant que tradition

politique », mais il voit cependant en lui « l’une

des plus riches sources d’idées sur la société

moderne » (p. 255). Reste à savoir si ces

« idées » ne sont pas plutôt des idéologies

meurtrières. Et l’on en vient à se demander si

l’entreprise de l’auteur ne consiste pas à dépla-

cer la théorie marxiste du plan de l’horreur

spectaculaire historique à celui, plus séditieux,

d’une inoculation indolore dans la « morale ».

Au reste, il finit par avouer : « Pourtant, la

conception de l’idéologie créée par Marx, bril-

lamment reprise par des penseurs aussi divers

que Karl Manheim et Lucien Goldmann, sous-

tend en partie ma thèse centrale sur la morale »

(p. 108).

Un bon début

Pourtant l’idée générale qui commande la

réflexion de MacIntyre est plus que justifiée ;

il s’agit d’un désenchantement de la politique

moderne qui semble avoir perdu le sens des

valeurs morales auxquelles elle devrait, nor-

malement, rester subordonnée. Les derniers

mots de la première édition de l’ouvrage sont

impressionnants de réalisme : « Cette fois,

pourtant, les barbares ne nous menacent pas

aux frontières ; ils nous gouvernent déjà de-

puis quelque temps. C’est notre inconscience

de ce fait qui explique en partie notre situa-

tion. Nous n’attendons pas Godot, mais un

nouveau (et sans doute fort différent) saint Be-

noît » (p. 255). Un saint Benoît « fort diffé-

rent », certes, qui aurait reçu sa mission

« apostolique » marxiste par l’intercession de

Trotsky, c’est-à-dire au fond d’un marxisme

débarrassé de ses préoccupations politiques,

véritable revanche des « révisionnistes » sur

les bolcheviks. Notre « nouveau » saint Be-

noît révisionniste serait en quelque sorte

chargé de redresser les errements historiques

qui ont conduit au capitalisme et aux échecs

du marxisme ; en un mot de « toutes les tra-

ditions politiques de notre culture » (Ibid.)

Le constat d’échec est signalé, dès le départ,

comme ayant atteint un point de non-retour que

MacIntyre appelle « l’émotivisme » dans les do-

maines de la morale et de la politique — la pre-

mière étant, à ses yeux, primordiale par rapport

à la seconde. Cet « émotivisme » rend stérile

toute position politique fondée sur les émotions

ou le sentiment d’avoir raison, soit que l’on

cherche une justice égalitaire, soit que l’on

veuille respecter le droit individuel de la pro-

priété. Et, dans le souci de refuser toute rupture

entre le présent et le passé de notre culture, Ma-

cIntyre examine les raisons historiques pour les-

quelles la morale et la politique modernes ont

occulté l’importance capitale de la tradition.

C’est la partie la plus longue — et par chance

la plus intéressante — de l’ouvrage, en dépit de

quelques raccourcis et de quelques simplifica-

tions historiques qu’il serait mesquin de trop lui

reprocher.

Les vertus selon Aristote

La vertu aristotélicienne qui intéresse au plus

haut point MacIntyre est, bien entendu, la jus-

tice. Les débats politiques contemporains por-

tent en effet sur la justice sociale et la question

de savoir si elle doit correspondre à l’égalité des

biens, notamment. Voici que notre auteur veut

donc remettre en selle l’autre sens du mot jus-

tice. Et il rappelle que dans l’Antiquité grecque

on avait l’avantage de réfléchir moins sur

l’homme « tel qu’il est » que sur « l’homme tel

Classement : 3Cc16 ** cf. le glossaire PaTer version 1.1 •01/ 2012

Aller au dossier d’origine de ce texte - Aller à l’accueil du Réseau-Regain 3/5

qu’il doit être ». Qu’est-ce donc qu’un homme

« juste » selon Aristote ? Celui qui agit kata ton

orqon logon, ainsi qu’il dit dans l’Éthique à Ni-

comaque (1138 b25), c’est-à-dire selon la rai-

son correcte. Et « seul celui qui possède la vertu

de justice, commente MacIntyre, saura com-

ment appliquer la loi » (Après la vertu ; p. 148).

Le rapport est inversé dans le débat politique de

nos sociétés modernes, puisqu’il faut appliquer

la loi pour être considéré comme « juste ». Au

contraire, être juste au sens aristotélicien, « c’est

donner à chacun ce qu’il mérite, et pour que

cette vertu fleurisse dans une communauté, il

faut donc qu’existent des critères rationnels de

mérite et un consensus socialement établi sur

ces critères » (pp. 148-149). On soupçonne que

l’auteur détecte chez Aristote un “communau-

tarien” avant l’heure : « Cette idée de la com-

munauté politique comme projet commun est

étrangère au monde moderne individualiste et

libéral » (p. 152). Et il est vrai que la liberté chez

les anciens différait de ce qu’elle est chez les

modernes, ainsi que l’a longuement souligné

Benjamin Constant qui n’est, bien sûr, même

pas évoqué par MacIntyre, sans doute en raison

de ses accointances avec le libéralisme. Le ci-

toyen grec ne peut envisager sa vie sans se re-

placer dans le contexte de la Cité à laquelle il a

l’honneur d’appartenir. Voilà qui donne, pour

notre auteur, un énorme avantage à Aristote. Il

ne se perdrait donc pas dans l’inextricable et

vain débat qui oppose Rawls à Nozick : « Les

concepts de justice selon les règles récemment

avancées par deux moralistes contemporains ne

peuvent en rien nous aider ».

Hélas le pauvre Aristote se serait fourvoyé,

car il n’aurait pas compris le message de la tra-

dition et de la morale homériques (dans l’esprit

de MacIntyre), tant il était “aveuglé” par l’im-

portance de « l’amitié ». On sait en effet quelle

place centrale occupe la philia dans l’éthique

aristotélicienne. Certes MacIntyre souligne qu’il

ne s’agit pas d’une « amitié » au sens moderne

du mot : « pour Aristote, l’amitié implique bien

sûr l’affection. Mais cette affection naît dans

une relation définie par l’allégeance commune,

par la recherche des mêmes biens » (Ibid.). Bref

ce n’est pas une « amitié » au sens « émoti-

viste » moderne. Bien ; mais cela ne suffit pas

aux yeux de notre auteur : elle vient quand

même “perturber” les intuitions prémarxistes

qu’aurait pu avoir Aristote ; mais personne n’est

parfait ! Bien entendu, ces intuitions MacIntyre

n’en parle pas aussi franchement : il fait un léger

détour par Homère pour aboutir finalement à

cette conclusion saugrenue : si les conflits de la

tragédie peuvent en partie venir des défauts des

personnages (Antigone, Créon, Ulysse…), « ce

qui constitue l’opposition tragique de ces indi-

vidus, c’est le conflit entre biens rivaux, conflit

incarné dans leur rencontre indépendamment

de toute caractéristique individuelle. C’est à cet

aspect de la tragédie qu’Aristote est nécessaire-

ment aveugle dans sa Poétique. Privé de cette

vision du rôle central du conflit dans la vie hu-

maine, Aristote ne perçoit pas l’une des sources

de l’éducation morale et l’un des milieux où

l’homme pratique les vertus » ! (p. 159). Pas de

conflits, pas de vertu, pas de morale, pas de po-

litique possibles.

Les vertus selon MacIntyre

L’auteur commence par rejeter toute préten-

tion de l’éthique à l’universalité. C’est, selon lui,

l’erreur fondamentale de Kant que d’avoir pensé

le contraire. Il donnait par là-même un coup

fatal à la tradition ancrée chez Aristote d’une

morale « communautaire ». C’est ainsi que la

plupart des débats moraux contemporains ont

en commun un caractère interminable et inso-

luble. Ils s’appuient sur des concepts hétéro-

gènes et incommensurables. Il manque

Classement : 3Cc16 ** cf. le glossaire PaTer version 1.1 •01/ 2012

Aller au dossier d’origine de ce texte - Aller à l’accueil du Réseau-Regain 4/5

aujourd’hui un consensus clair sur les notions

morales, donc sur les vertus.

Le langage de la morale a survécu jusqu’à

notre époque, mais sous une forme particuliè-

rement confuse et qui juxtapose des fragments

conceptuels de divers moments de notre passé.

Ce désordre est le résultat d’une longue histoire,

allant de la fin du Moyen Âge à nos jours, au

cours de laquelle le catalogue des vertus s’est

transformé, ainsi que le concept même de vertu.

À l’époque des lumières, les philosophes reje-

tèrent la tradition aristotélicienne, tentant en

vain de la remplacer par un exposé rationnel et

laïque de la nature des vertus.

Suivi par les existentialistes et les « émoti-

vistes », Nietzsche crut pouvoir refuser tout l’hé-

ritage théorique du XVIIIe siècle. Mais sa

position apparaît à notre auteur comme « une

facette supplémentaire de cette culture morale

dont Nietzsche se croyait le critique implaca-

ble. L’opposition morale essentielle se situe

donc bien finalement entre l’individualisme li-

béral, dans une quelconque version, et la tradi-

tion aristotélicienne, sous une forme ou sous

une autre » (p. 252). Mutatis mutandis, Marx,

ne paraît pas plus à même, dans sa version pro-

phétique, de fournir une solution au problème

moral et politique : « le marxisme produit sa

propre version du Surhomme : le prolétaire

idéal de Lukacs, le révolutionnaire idéal de Lé-

nine. Quand le marxisme ne devient pas une

démocratie sociale wébérienne ou une tyrannie

grossière, il tend à devenir une fantaisie nietz-

schéenne » (p. 255). Marx est mort et avec lui

le marxisme.

Au fond, le catalogue des vertus a bien

changé au cours de l’Histoire culturelle occi-

dentale. Celui de l’auteur reste tout de même

assez flou. Il se veut essentiellement lié à une

communauté morale et culturelle qui considé-

rerait avant tout l’individualisme comme le pire

des vices. La vertu consisterait alors dans une

« pratique » qui tiendrait compte de la tradition

sociale et culturelle de l’époque. La définition

que donne l’auteur de la vertu reste tout de

même peu édifiante : « Une vertu est une qua-

lité humaine acquise dont la possession et

l’exercice tendent à permettre l’accomplisse-

ment des biens internes aux pratiques et dont le

manque rend impossible cet accomplissement »

(p. 186). Mais peut-on fonder une morale et sur-

tout une politique sur une telle conception ? Et

c’est peut-être la raison pour laquelle l’auteur

veut situer son discours « après la vertu ».

Au fond, MacIntyre propose, par une refor-

mulation du message d’Aristote, de rendre à

notre discours moral son intelligibilité perdue.

Mais l’on reste tout de même quelque peu sur

sa fin. Et c’est la raison pour laquelle MacIntyre

publiera une suite à Après la vertu, réclamée

par ses lecteurs : Quelle justice ? Quelle ratio-

nalité ?

Jean-Louis Linas

Classement : 3Cc16 ** cf. le glossaire PaTer version 1.1 •01/ 2012

Aller au dossier d’origine de ce texte - Aller à l’accueil du Réseau-Regain 5/5

1

/

5

100%