Théories et pratiques du marché : une approche de sociologie

Théories et pratiques du marché :

une approche de sociologie économique historique

Philippe Steiner

Centre d'Etudes Sociologiques de la Sorbonne

« The economic environment evolves, but it is also designed.

Entrepreneurs and managers, legislators and regulators,

lawyers and judges, all get involved in the design of economic

institutions. But in the 1990's, economists, particularly game

theorists, started to take a very substantial role in design,

especially in the design of markets. These developments suggest

the shape of an emerging discipline of design economics »

(Roth 2002: 1341)

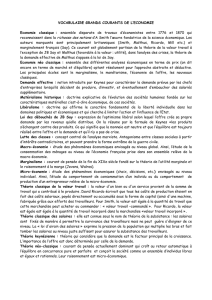

Les relations entre la pratique marchande et la théorie économique constituent un élément

important pour comprendre la genèse et la dynamique du marché, une institution centrale des

sociétés modernes. Si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que la théorie économique du

marché entretienne un lien avec la pratique marchande dont elle est sensée rendre compte, il n'est

pas moins important de se demander comment s'effectue le passage de l'une à l'autre et comment

la position occupée dans la société par l'économiste peut marquer la manière dont ce dernier

oriente sa réflexion. La première partie de ce chapitre s'intéresse à ces relations en comparant la

théorie du marché de David Ricardo et Jean-Baptiste Say, deux grands économistes du début du

19

ème

siècle. Leurs différences théoriques et leurs différentes pratiques du marché permettent

d'illustrer une facette des relations entre pratique marchande et théorie économique, tout

particulièrement en mettant l'accent sur la place accordée à l'entrepreneur dans la théorie du

marché.

Au cours de son développement ou encore, pour parler comme Max Weber, au fil des

processus de rationalisation qui la traverse, la théorie économique s'autonomise de la pratique au

sens où elle soulève des questions étrangères à la pratique des acteurs présents sur le marché,

parce que les rationalisations intellectuelles et pratiques à l'œuvre dans le monde académique et

dans le monde marchand ne sont pas les mêmes et parce que l'enseignement de l'économie étant

devenu une profession à part entière, l'économiste est moins directement confronté à la pratique

marchande. Le cas de la théorie de l'équilibre général développé à la fin du 19

ème

siècle illustre

cette nouvelle configuration, laquelle offre aussi l'avantage de montrer que la théorisation, aussi

abstraite qu'elle soit, n'est pas dépouillée de relations précises avec la pratique marchande puisque

le soubassement institutionnel de la théorie est relié à l'étude que Walras avait faite du

2

fonctionnement de la bourse des valeurs. Les théories du marché et de l'entrepreneur en sortent

profondément changées.

Finalement, les relations entre pratique marchande et théorie économique sont désormais

marquées, au moins en certains lieux précis comme les marchés financiers, les dispositifs

d’enchères ou les marchés d'appariement, par l’effet de la théorie du marché sur la pratique du

marché elle-même. En repartant de la manière dont Joseph Schumpeter avait formulé le

problème, et en s'appuyant sur sa distinction entre l'inventeur et l'entrepreneur-innovateur, la

dernière partie de ce chapitre met l'accent sur le fait que l'économiste, en tant qu'entrepreneur et

non plus seulement inventeur, a ou cherche à avoir un impact sur la pratique marchande. Cet

impact peut passer par le canal traditionnel de l'enseignement ; il peut aussi passer par le canal de

l'expertise, au sens ou l'économiste endosse le rôle de conseiller auprès de l'Etat ou de grandes

organisations ; il peut enfin passer par diverses formes d'ingénierie économique, soit en

fournissant des règles de décision pour les acteurs du marché (cas des formules de détermination

des prix sur les marchés financiers), soit en élaborant les microstructures du marché lui-même, ce

que les économistes anglo-saxons appellent le Market Design. Ce dernier point permet alors

d'ouvrir la discussion de la théorie de la performativité que Michel Callon a proposée pour rendre

compte de la situation de la théorie vis-à-vis de la pratique marchande contemporaine.

1. Marché de producteurs ou marché financier

Dès le début de la Restauration, Say a pu rencontrer ses homologues britanniques et

entretenir une correspondance sur l'économie politique. Tous partagent un socle commun qui est

fourni par la Wealth of Nations d'Adam Smith ; d'une grande portée, cet ouvrage est aussi d'une

grande complexité, et les avis divergent au point que l'on peut considérer cette période comme un

intense débat entre les néo-smithiens sur la manière de le comprendre (Béraud, Gislain & Steiner

2004). À l'intérieur de ce débat, les questions se rapportant à la théorie de la valeur et à la théorie

de la répartition occupent une grande place. C'est à ce point que l'on peut saisir le fil menant à

une différence importante entre deux protagonistes marquants : Say et Ricardo.

Les échanges de vues entre les deux économistes permettent de se rendre compte des

difficultés qu'ils rencontrent à élaborer une théorie satisfaisante d'une économie de marché et les

options différentes qui se font alors jour. Dans le cas d'espèce, la difficulté porte sur la manière

de rendre compte des revenus distribués aux différentes classes d'agents participant à la

production. Prenons pour point de départ un extrait de la correspondance entre les deux

économistes. Le 2 décembre 1815, en réponse d'un courrier que lui a écrit Ricardo le 18 août, Say

prend prudemment position sur l'intense débat qui oppose son correspondant à Thomas Robert

Malthus à propos de la théorie de la rente :

3

« Que vous dirai-je à l'égard de votre polémique avec M. Malthus ? Vous avez l'un et

l'autre étudié la question of rent and profits sans doute beaucoup mieux que moi ; et

puis je vous confesse que ma façon d'envisager les profits, soit d'un capital, soit d'un

fonds de terre, rend très difficile pour moi la tâche de débrouiller cette question. Je

ne peux m'empêcher de faire entrer pour beaucoup, dans l'appréciation des profits, le

talent, la capacité industrielle de celui qui fait valoir un terrain ou un capital ; et je

regarde comme comparativement peu important le profit propre, le profit inhérent à

ces deux instruments » (Say 1833: 99-100).

La formulation de Say est intéressante à plus d'un titre. On sait que cette lettre n'est pas

celle qui a été envoyée à Ricardo. En effet, après la mort de ce dernier, agacé par les manières de

faire de John R. McCulloch, un disciple fervent de Ricardo, Say a eu l'intention de faire paraître

un ouvrage en anglais où il ferait état de ses divergences avec le grand économiste anglais. Il

renonce pour des questions de convenance vis-à-vis de la famille de Ricardo, alors que la

traduction est en cours, mais il a laissé visiblement des documents en ordre sur ce point. Charles

Comte, son gendre et exécuteur testamentaire, fait paraître les pièces que Say avait réunies (Say

1833), y compris un choix de lettres pour lesquelles Say avait réécrit ses propres réponses afin de

mieux mettre en valeur son point de vue face aux questions de Ricardo

1

. Bref, les passage cités

plus haut ont été écrits vers 1825, c'est-à-dire au moment où Say prend explicitement position

contre la théorie ricardienne du marché dans la cinquième édition de son Traité d'économie politique

(Say 1826), puis dans plusieurs passages de son Cours d'économie politique pratique (Say 1828-29).

Mais que nous apprennent ces phrases nouvelles que Say à introduites à dessein ? Elles nous

disent qu'à la différence des deux économistes britanniques, Say accorde moins d'importance à la

rémunération des instruments de la production (la terre, le capital) pour tenir compte de l'activité

de celui qui combine et met en œuvre ces instruments, l'entrepreneur. Cette différence est

cruciale.

Premièrement, du point de vue de la représentation abstraite des marchés, la position de

Say revient à privilégier un acteur particulier (l'entrepreneur) et ses décisions en lieu et place d'une

multitude d'acteurs (les détenteurs des instruments de la production). Cette distinction en

entraîne une seconde, car Say qui a fondé et dirigé entre 1806 et 1812 une manufacture de coton

à Auchy les Hesdins (Chassagne 1991), met ainsi l'accent sur des décisions organisationnelles,

avec les rigidités et les contraintes relationnelles qui pèsent sur elles

2

, en lieu et place de prise de

1

Cet épisode est étudié en détail dans un autre texte (Steiner 2009).

2

Dans ses notes sur la traduction française des Principles of Political Economy and Taxation de Ricardo, Say écrit : « Peut-

être Monsieur Ricardo ne tient-il pas assez compte de la difficulté que les capitaux ont, dans beaucoup de cas, pour

changer d'emploi [...] un grand nombre d'entrepreneurs d'industrie sont obligés de faire marcher leurs capitaux avec

eux, c'est-à-dire de les laisser dans l'emploi où ils restent eux-mêmes » (Say 1819: 466). Il y revient : « Dans presque

tous les genres d'industrie, il se trouve des capitaux tellement engagés qu'on ne pourrait les retirer de leur emploi sans

altérer considérablement leur valeur. Les talents et les travaux industriels eux-mêmes ne changent pas d'objet sans de

4

décisions "loin de l'atelier" que peuvent prendre des investisseurs arbitrant entre des taux de

rendement et des risques sur un marché financier, marché que Ricardo connaît bien pour avoir

fait fortune sur la bourse de Londres pendant les guerres napoléoniennes. Au marché

parfaitement fluide que le financier Ricardo théorise, l'entrepreneur Say oppose la viscosité du

monde organisationnel que commence à devenir la production industrielle.

Deuxièmement, en marquant son éloignement du débat britannique, Say est amené à

mettre l'accent sur la situation que crée l'émergence d'une société nouvelle que les publicistes

français rangent sous le vocable d’industrialisme (Steiner 2006). Dans cette forme d'organisation

sociale, l'industrie ou encore l'activité utile de tous les membres de la société met l'activité

économique au fondement de la vie sociale et acquiert une signification morale et politique.

L'industrie fait prospérer toutes les classes de la société ― les fractures au sein des "industrieux"

ne sont pas encore saillantes, et les ruptures marquées par les révolutions de 1830 puis, surtout,

de 1848 sont encore loin ― et elle réclame sa part dans l'organisation politique, ce que les

gouvernements de la Restauration rechignent à lui accorder. Au sein de cet ordre industriel, Say

donne une place particulière à l'acteur qu'il situe au centre de l'activité économique :

l’entrepreneur. En effet, à la différence des autres industrieux qui bénéficient d'un revenu fixe au

sens où celui-ci est défini par les termes du contrat ― contrat de louage de travail pour les uns,

contrat de louage des capitaux ou des terres pour les autres ― les revenus de l'entrepreneur sont

des revenus incertains

3

. En dehors du travail d'inspection et de contrôle qu’il peut réaliser et pour

lequel il perçoit la rémunération prévue à cet effet, l'activité spécifique de l'entrepreneur qui est

d'assumer l'incertitude marchande ne peut donner lieu à un revenu certain, car ce dernier va

dépendre de ses jugements et de leur adéquation à une situation que personne ne maîtrise au

graves inconvénients. On aime mieux continuer à travailler dans un genre qui rapporte moins, parce qu'il y aurait

plus de perte encore à changer ; et cet effet se perpétue quelquefois un demi-siècle durant » (ibid: 469).

3

Deux extraits du Catéchisme d'économie politique permettent de voir la place que Say donne à cette distinction, même à

un niveau d'exposition simplifié : « Ils [les entrepreneurs] font avec le propriétaire un marché à forfait au moyen

duquel ils lui paient une somme fixe, pour l'action de sa terre, qu'ils exploitent dès lors pour leur compte. Le

propriétaire renonce au revenu variable qui peut résulter de l'action de sa terre suivant les saisons et les circonstances,

pour recevoir en place un revenu fixe qui est le fermage » (Say 1821: 123). Il en est de même du capitaliste qui «

change en un revenu fixe le résultat incertain du service de ce capital que l'entrepreneur fait travailler pour son

compte » (ibid: 124). Le revenu de l'entrepreneur fait alors contraste : « Quelle est la première observation à faire sur les

revenus des entrepreneurs d'industrie ? Qu'ils sont toujours variables et incertains parce qu'ils dépendent de la valeur des

produits, et qu'on ne peut pas savoir d'avance avec exactitude, quels seront les besoins des hommes et le prix des

produits qui leur sont destinés » (ibid: 131-132). La même chose est reprise dans l'exposé plus systématique du Cours

complet : « Tout le monde sait que fort souvent un propriétaire cède à un fermier les profits, le revenu qu'il pourrait

tirer de son fonds de terre s'il voulait l'exploiter ; qu'un capitaliste cède à un manufacturier, à un commerçant, les

profits, le revenu qu'il pourrait tirer de son capital s'il voulait le faire valoir ; et qu'un ouvrier, un employé, cèdent à un

entrepreneur quelconque, les profits, les revenus que leur travail, leurs talents sont capables de produire, quand ces

différents producteurs ne veulent pas tirer parti de leurs fonds productifs pour leur propre comte. Alors celui qui fait

ainsi l'acquisition de la terre, du capital, ou de quelque faculté personnelle d'un autre, en paie le prix fixe et convenu,

qui forme pour le vendeur un revenu certain et déterminé ; et un revenu certain et variable pour l'entrepreneur qui en

fait l'acquisition» (Say 1828-29, IV: 110). Say se place ainsi dans la lignée de Cantillon et de Knight pour qui

l'entrepreneur est l'agent qui assume l'incertitude marchande, transformant les revenus incertains en revenus certains

pour autrui (Steiner 1997).

5

moment où les décisions doivent être prises. L'entrepreneur affronte ce que Frank Knight (1921)

a appelé l'incertitude au sens où, à la différence du risque qui est assurable, la liste des états futurs

du monde d'une part, leurs probabilités d'occurrence de l'autre sont impossibles à établir. Dans ce

contexte d'incertitude marchande, dit Say, l'entrepreneur est à même de réaliser de grandes

fortunes ; il est l'homme nouveau par excellence. Pour quoi cela ? En raison de la position

particulière qu'il occupe dans la structure des marchés, comme le dit très clairement l'économiste

français dans son Traité :

« Nous verrons, en parlant des profits de l'ouvrier, quel avantage donne sur lui au

chef d'entreprise la position de l'un et de l'autre ; mais il est bon de remarquer les

autres avantages dont un chef d'entreprise, s'il est habile, peut tirer parti. Il est

l'intermédiaire entre toutes les classes de producteurs et entre ceux-ci et le

consommateur. Il administre l'œuvre de la production ; il est au centre de plusieurs

rapports ; il profite de ce que les autres savent et de ce qu'ils ignorent, et de tous les

avantages accidentels de la production. C'est aussi dans cette classe de producteurs,

quand les événements secondent leur habileté, que s'acquièrent presque toutes les

grandes fortunes » (Say 1826, II: 735).

Say savait très exactement de quoi il parlait puisqu'il a fait fortune dans le coton, ayant

vendu ses parts de l'entreprise en 1812 pour environ 200 000 francs. Fortune médiocre

comparativement à celle de Ricardo, qui se retire de la finance riche à millions (de livres sterling) à

la fin des hostilités. Les trajectoires professionnelles des deux économistes ne sont donc pas sans

résonner avec leurs prises de positions théoriques. Il ne faut pourtant pas aller trop loin dans ce

sens et aboutir à une forme de sociologisme selon lequel les positions sociales expliqueraient les

prises de position théorique. Thomas Robert Malthus n'est ni un entrepreneur, ni un financier ;

c'est un homme d'église, enseignant l'économie politique aux jeunes anglais destinés à une carrière

d'administrateur aux Indes. Cet éloignement de la pratique marchande, comparativement à ce

qu’il en est de Say et de Ricardo ne l'empêche nullement d'être un des très grands théoriciens de

cette période, et elle n’explique pas non plus sa prise de position sur les causes des crises de

surproduction.

2. La bourse des valeurs et la théorie de l'équilibre général

L'enseignement devient progressivement la profession la plus commune des théoriciens de

l'activité économique. Sauf exception, la révolution marginaliste des années 1870 est portée par

des économistes qui sont des enseignants : Stanley Jevons à Manchester, Carl Menger à Vienne et

Walras à Lausanne. C'est aussi le cas de ceux qui vont la développer comme Alfred Marshall à

Cambridge et Vilfredo Pareto à Lausanne. La théorie économique fait donc de plus en plus place

à ce que Max Weber a appelé le « libre intellectualisme du savant », ce qui donne lieu au

développement d'une rationalisation formelle de la connaissance économique, une rationalisation

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%