Maladies endocrinologiques : du laboratoire à la prise en charge

4

Maladies endocrinologiques : du laboratoire à la prise en charge

PD Dr Christoph A. Meier, Unité d’endocrinologie, Hôpitaux Universitaires de Genève

INTRODUCTION

L’hypertonie, l’hypercholestérolémie et

les troubles thyroïdiens sont des situa-

tions fréquentes dans le cabinet du pra-

ticien. Le point commun à ces trois

situations est le défi de demander des

analyses complémentaires de manière

ciblée et de les intégrer dans la prise en

charge du patient.

HYPERTENSION

L’origine précise de l’hypertension arté-

rielle ne peut être établie chez 95 % des

patients. Cependant, il est important de

trouver des éléments qui induisent à

des investigations approfondies afin de

déceler les 5 % des patients souffrant

d’hypertension secondaire. Ces élé-

ments sont le jeune âge du patient, une

hypertension mal contrôlée malgré une

poly-pharmacothérapie ou une hyper-

tension bien contrôlée mais qui échappe

soudainement au traitement . A ceci

s’ajoutent les patients qui montrent une

péjoration rapide de leur fonction

rénale. Chez ces patients, il faut envisa-

ger la possibilité d’une hyper-tension

réno-vasculaire. Cependant, une sté-

nose des artères rénales est présente

chez 30 à 50 % des patients poly-

vasculaires et sa découverte ne modifie

fréquemment pas la prise en charge du

patient car l’impact sur l’hypertension

est minime.

Pour cette raison, il convient de réser-

ver l’angio-IRM, l’examen le plus fiable

dans la détection des sténoses des artè-

res rénales, aux patients qui présentent

une hypertension mal contrôlée ou une

insuffisance rénale progressive.

Les causes endocrines d’une hyper-

tension sont encore plus rares avec des

prévalences inférieures à 1 ‰ dans le

cadre d’un syndrome de Cushing ou

d’un phéochromocytome. Le dépistage

de ces deux dernières maladies dépend

surtout d’une anamnèse et d’un examen

clinique soignés afin d’identifier les élé-

ments spécifiques de ces deux endo-

crinopathies. Les tests biochimiques ne

seront utiles que dans une situation où

la probabilité d’une maladie est élevée.

L’HYPERALDOSTERONISME

Il reste l’hyperaldostéronisme primaire

qui n’est pas rare mais très souvent

maîtrisé avec une mono- ou bithérapie

ne nécessitant donc pas, la plupart du

temps, d’intervention chirurgicale, celle-

ci étant surtout conseillée aux patients

jeunes ou à ceux présentant une hypo-

kaliémie. Il est donc raisonnable de

réserver la recherche biochimique d’un

hyperaldostéronisme primaire par un

dosage de l’aldostérone sérique et de

l’activité de la rénine aux patients hypo-

kaliémiques ou aux patients jeunes avec

une tension mal contrôlée.

HYPERCHOLESTEROLEMIE

Les enjeux concernant le traitement de

l’hypercholestérolémie en prévention

primaire (c’est-à-dire chez des patients

non coronariens et non diabétiques)

sont importants car, selon certaines

guidelines, jusqu’à 20 % de la popula-

tion en général pourrait bénéficier d’un

traitement médicamenteux à des coûts

importants qui sont inverses au risque

cardio-vasculaire que l’on décide de

traiter (cf figure 1).

Cependant, la Société Européenne de

Cardiologie (www.escardio.org) a émis

un outil très utile et adapté à l’Europe

permettant d’estimer la mortalité

cardio-vasculaire à 10 ans en fonction

du sexe, de l’âge, de la tension arté-

rielle, du cholestérol et de la présence

d’un éventuel tabagisme (cf figure 2).

Cet outil d’utilisation très simple nous

permet d’estimer le risque cardio-

vasculaire pour un patient donné et

donc de réserver un traitement par

statine aux patients à plus haut risque

(par exemple une mortalité cardio-

vasculaire supérieure à 5 % à 10 ans).

MALADIES THYROÏDIENNES

Bien que les gros goitres aient

quasiment disparu, les nodules

thyroïdiens restent un problème

fréquent avec une prévalence d’à peu

près 10 % de nodules par décennie ou,

autrement dit, la moitié d’une popula-

tion de 50 ans présente un ou plusieurs

nodules thyroïdiens (cf figure 3).

Cependant, le risque cancéreux est

extrêmement faible avec une mortalité

attribuable inférieure à 5 patients par

million d’habitants. Se pose donc le

problème du bilan de ces nodules qui

doit également tenir compte du fait que

les micro-cancers papillaires de la

thyroïde ne sont pas rares (10 à 30 %

de la population) mais que ces lésions

posent rarement des problèmes

cliniques. Une approche raisonnable est

donc de réserver la cytoponction à des

nodules isolés de plus de 1 cm, voire de

plus de 1,5 cm en cas de goitre multino-

dulaire. L’aspiration à l’aiguille fine a

remplacé largement la scintigraphie

thyroïdienne qui n’a qu’une place margi-

nale dans le bilan des nodules thyroï-

diens chez les patients euthyroïdiens.

Restent les problèmes de dysthyroïdie

qui sont fréquents, notamment l’hypo-

thyroïdie infraclinique chez la femme

post-ménopausée.

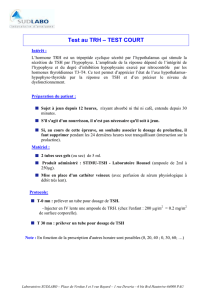

En cas de suspicion clinique, il convient

de doser une valeur de TSH et

l’éventualité d’une substitution en T4

doit être nuancée en fonction de cette

valeur et de la présentation clinique (cf

figure 4). Bien qu’un traitement

Etiologies d’une hypertension

• essentielle 95%

• médicamenteuse

• rénale <5%

• endocrine 1%

hyperaldostéronisme 0.5–10%

syndrome de Cushing 0.1%

phéochromocytome 0.1%

autres causes 0.1%

Options thérapeutiques pour

l'hyperaldostéronisme primaire

Opération

mais normotension post OP sans

médicaments seulement chez 33 %

des patients!

Traitement médicamenteux

• bonne option si TAH et potassium

contrôlés

• la taille de la tumeur est stable

(> 5 ans)

Bilan seulement si :

• Patient jeune

• Hypertension ou hypokaliémie mal

contrôlée Ann Int Med 131: 105f

Ann Int Med 135: 258f

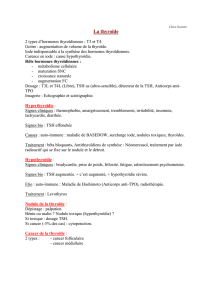

Hypothyroïdie infraclinique

• Déf. : TSH >4 mU/L, T4 libre >9 pM/L

• Prévalence : >10 20% des personnes >60 ans

• Recommandations (CAM) :

TSH <6 mU/l TSH à 3, 9, 18 mois

TSH 6-1010 mU/l si < 3-6 mois, ad ttt

TSH >10 mU/l substitution

• Traitement : commencer avec 0.05 - (0.1) mg/j,

adaptation après 6 semaines (selon TSH)

• Contrôles: clinique et TSH 1x/an

5

Figure 2 :

Hypercholestérolémie — coûts en fonction du

risque cardio-vasculaire.

Figure 3 :

Investigations des nodules thyroïdiens.

Figure 1 :

Estimation de mortalité cardio-vasculaire

à 10 ans, en fonction des principaux

facteurs de risque.

substitutif soit généralement indiqué si

la TSH dépasse 10 mU/l, il n’existe pas

de consensus pour des valeurs moins

élevées. L’approche la plus raisonnable

est le traitement d’épreuve chez les

patients symptomatiques ainsi qu’un

suivi clinique avec un nouveau dosage

de la TSH pour les patients asymptoma-

tiques. A noter que le dosage des

anticorps anti-thyroïdiens (anti-thyroïde

peroxydase et anti-thyroglobuline) est

rarement utile car il n’intervient dans la

décision thérapeutique que dans des cas

bien spécifiques.

1

/

2

100%